The Project Gutenberg eBook of Elektrotechnisches Experimentierbuch, by Eberhard Schnetzler

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and

most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms

of the Project Gutenberg License included with this eBook or online

at

www.gutenberg.org. If you

are not located in the United States, you will have to check the laws of the

country where you are located before using this eBook.

Title: Elektrotechnisches Experimentierbuch

Eine Anleitung zur Ausführung elektrotechnischer Experimente unter Verwendung einfachster, meist selbst herzustellender Hilfsmittel

Author: Eberhard Schnetzler

Release Date: December 11, 2022 [eBook #69522]

Language: German

Produced by: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ELEKTROTECHNISCHES EXPERIMENTIERBUCH ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von

1909 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische

Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute

nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original

unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels

verschoben. Als Multiplikationszeichen wurde im Original ein Punkt

auf der Grundlinine (.) eingesetzt; in der vorliegenden Version

wird für dieses Zeichen der mittig gesetzte Punkt (·) verwendet, um

Verwechslungen mit einem Punkt am Satzende vorzubeugen.

Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen

in Antiquaschrift werden kursiv dargestellt.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät

installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in

serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt

erscheinen.

Elektrotechnisches

Experimentierbuch

Eine Anleitung zur Ausführung elektrotechnischer

Experimente unter Verwendung einfachster, meist

selbst herzustellender Hilfsmittel.

Von Eberhard Schnetzler.

Mit 250 Abbildungen.

Einundzwanzigste neubearbeitete Auflage.

Stuttgart, Berlin, Leipzig.

Union Deutsche Verlagsgesellschaft.

Alle Rechte,

insbesondere das der Übersetzung wie der sämtlichen

im Werke mitgeteilten Original-Konstruktionen vorbehalten.

Druck und Copyright 1909 der Union Deutsche

Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Bei der Ausarbeitung vorliegenden Buches war ich erstens bestrebt,

eine klare Anleitung zur Ausführung von Experimenten zu geben;

zweitens sollten die physikalischen Vorgänge soweit wissenschaftlich

erklärt werden, als es dem Zwecke des für die Jugend bestimmten

Buches entsprechen konnte; drittens habe ich dem Umstande Rechnung

getragen, daß unsere jungen Physiker sich oft mit sehr geringen Mitteln

begnügen müssen; ich habe deshalb bei jedem Kapitel eine eingehende

Beschreibung der Selbstherstellung der nötigen Apparate gegeben

und auch hierbei wieder keine zu großen Anforderungen an den Besitz

von Werkzeugen oder gar Werkzeugmaschinen gestellt. Diese Anleitungen

sind die Ergebnisse praktischer Erfahrungen; nach Möglichkeit

habe ich ungeprüfte Ideen vermieden, da sie fast nie einer wirklichen

Ausführung entsprechen.

Um den drei Teilen: Anfertigung der Apparate, Ausführung der

Experimente und theoretische Erklärung derselben durch das ganze

Buch hindurch einen inneren Zusammenhang zu geben, erkläre ich in

erzählender Form, wie sich ein Knabe, Rudi, Apparate herstellt für

Experimentalvorträge, die er vor einem Auditorium von Verwandten hält,

wie er in diesen Vorträgen die Experimente ausführt, und wie er die

Vorgänge erklärt. Was sich in diese Form nicht einpassen ließ, aber

dennoch nicht fehlen durfte, ist in einem Anhange nachgetragen.

Ich kann dem jungen Leser nichts näher ans Herz legen, als durch

Abhalten kleiner Vorträge sich selbst in[S. iv] seiner Liebhaberwissenschaft

zu prüfen; denn: docendo discimus. Ein zweiter Vorteil ist hierbei

auch der Umstand, daß man gezwungen ist, auf ein bestimmtes Ziel

hinzuarbeiten; das Experimentieren des jungen Physikers verliert dann

den Charakter der gedankenlosen Spielerei, den es sonst so oft trägt,

und macht seine Arbeit zu einer angenehmen, unterhaltenden, aber

dennoch ernsten und Nutzen bringenden.

Da die ersten Auflagen des Buches bei den jungen Physikern so großen

Anklang gefunden haben, sah ich mich veranlaßt, das Buch einer erneuten

Durchsicht zu unterziehen. Nur weniges, das sich als überflüssig

zeigte, konnte gestrichen werden, dafür mußte Neues, Wichtigeres an die

Stelle treten. Auch mußten manche älteren Versuchsanordnungen durch

neuere ersetzt werden, entsprechend den Fortschritten der Physik und

Elektrotechnik. Auch wurde der Bau einiger Apparate neu beschrieben.

Eberhard Schnetzler.

Inhalt.

|

|

Seite

|

|

1. Vortrag

|

Reibungs- und Influenzelektrizität

|

|

|

2. Vortrag

|

Der galvanische Strom

|

|

|

3. Vortrag

|

Die praktische Anwendung des elektrischen

Gleichstroms

|

|

|

4. Vortrag

|

Induktions- und Wechselströme

|

|

|

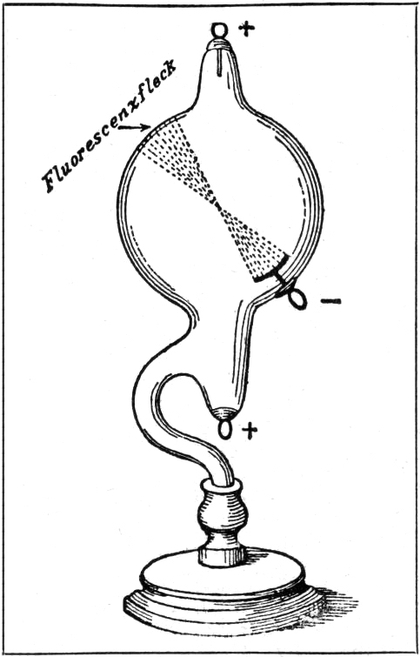

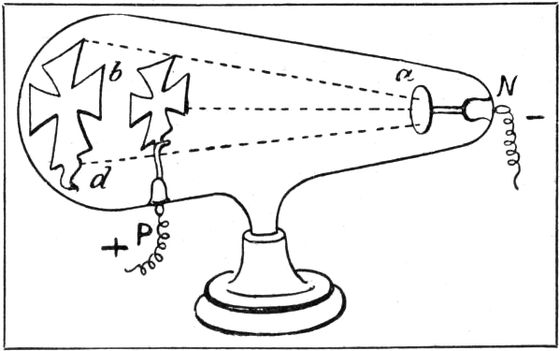

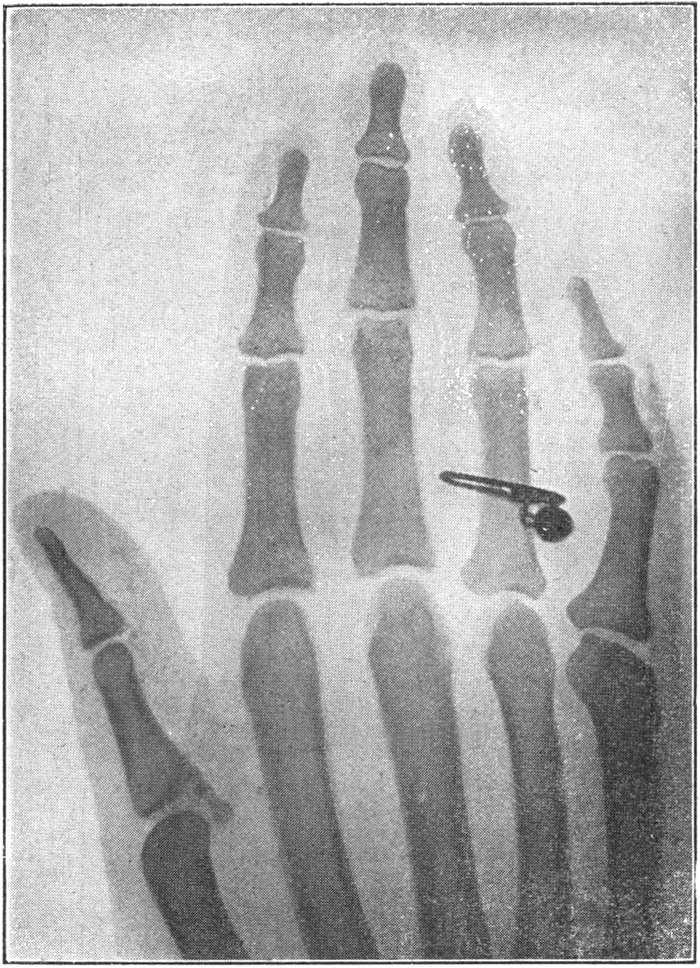

5. Vortrag

|

Von der Geissler- zur Röntgenröhre

|

|

|

6. Vortrag

|

Elektrische Schwingungen

|

|

|

|

Anhang

|

|

|

|

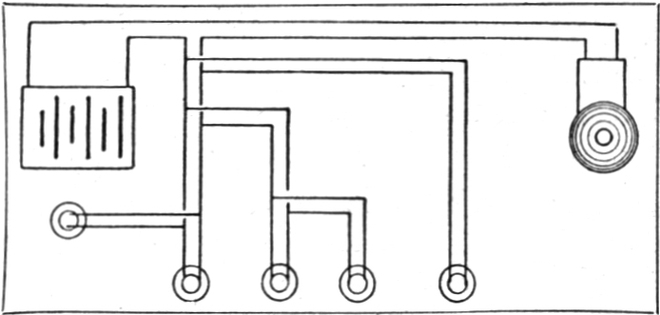

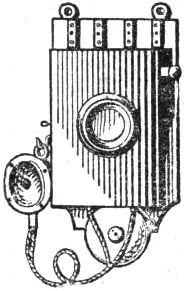

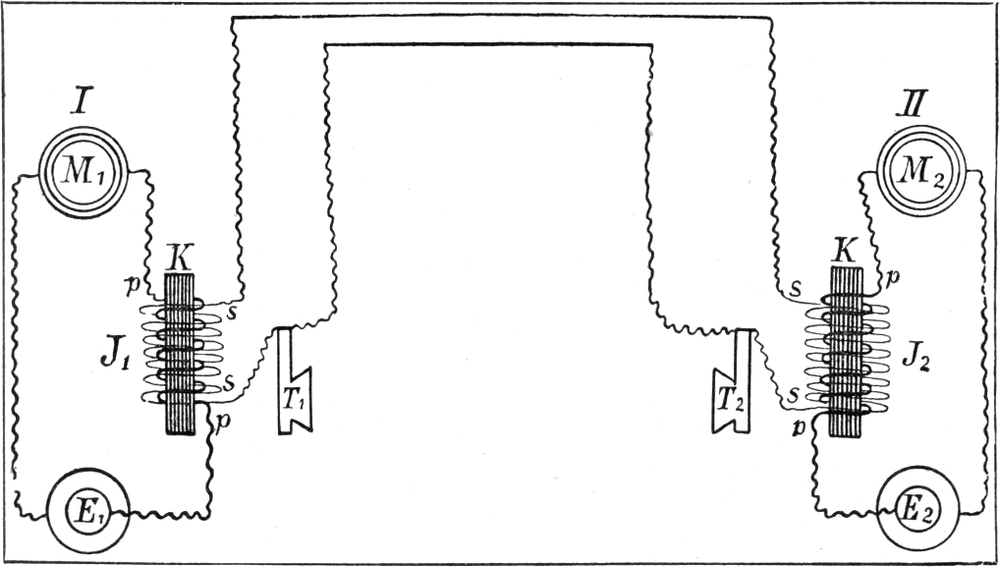

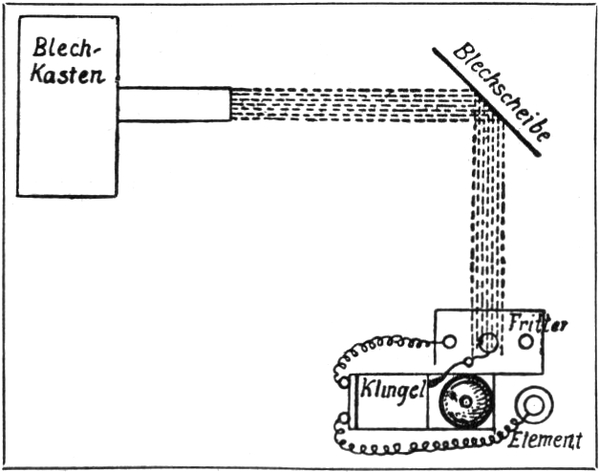

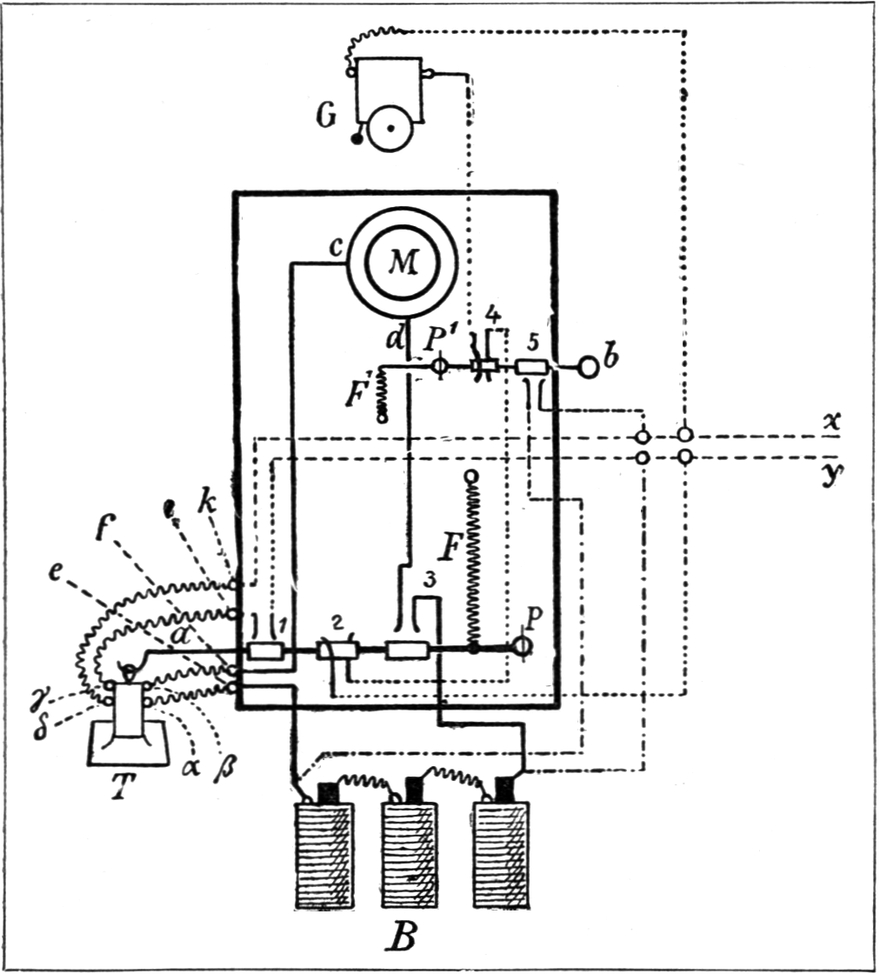

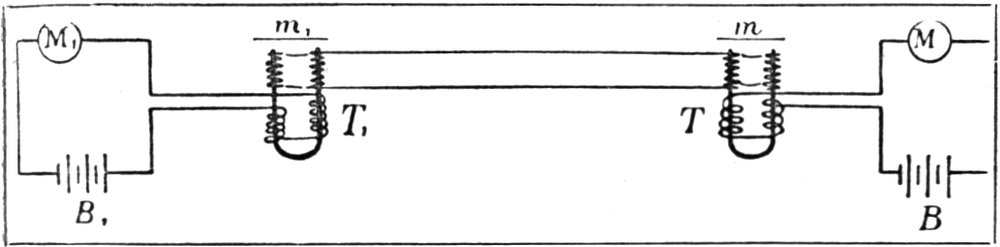

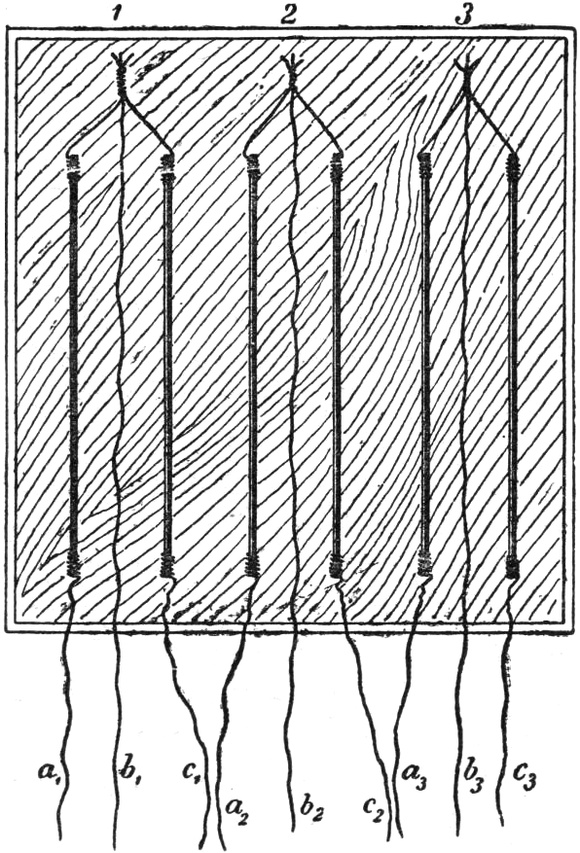

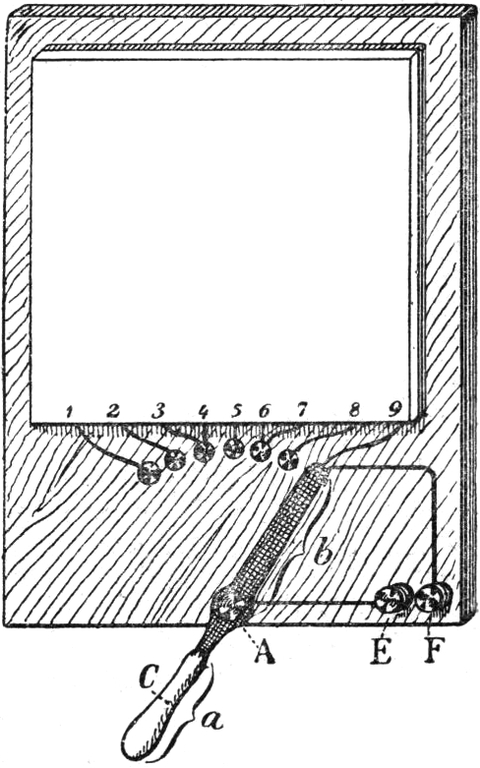

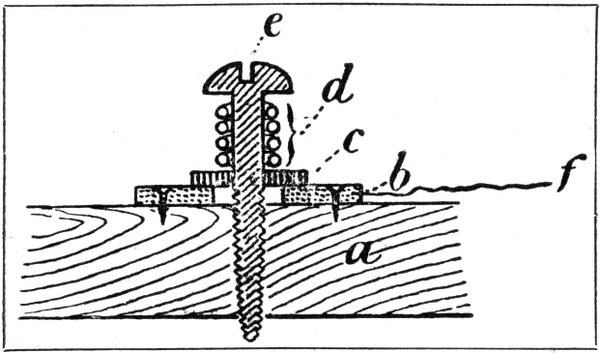

Telephonanlage

|

|

|

|

Rheostate

|

|

|

|

Taschenakkumulator

|

|

|

|

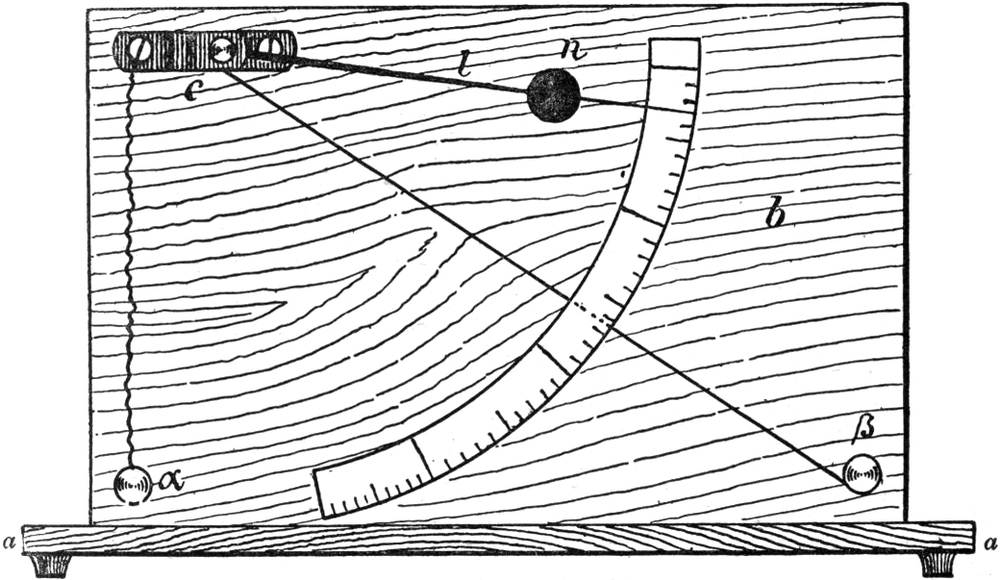

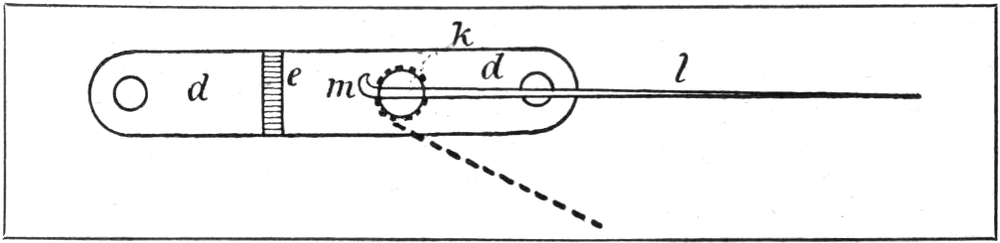

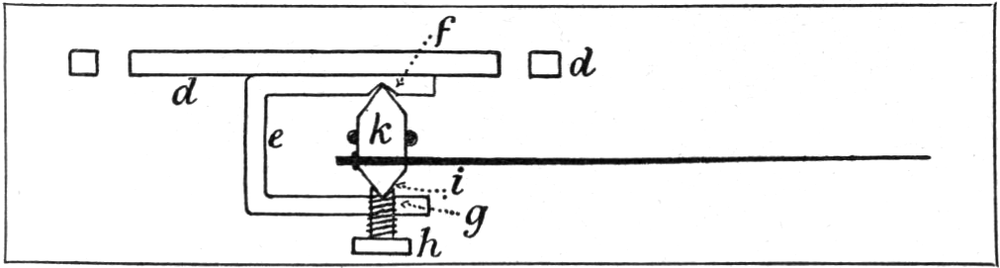

Universal-Volt-Ampere-Meter

|

|

|

|

Elektroskop

|

|

|

|

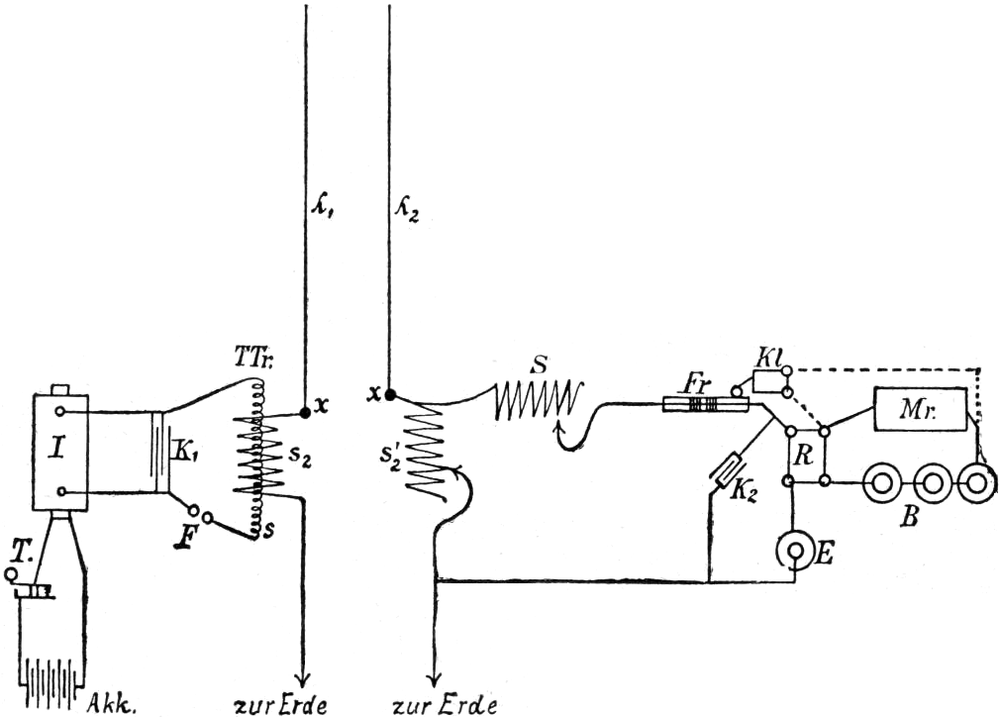

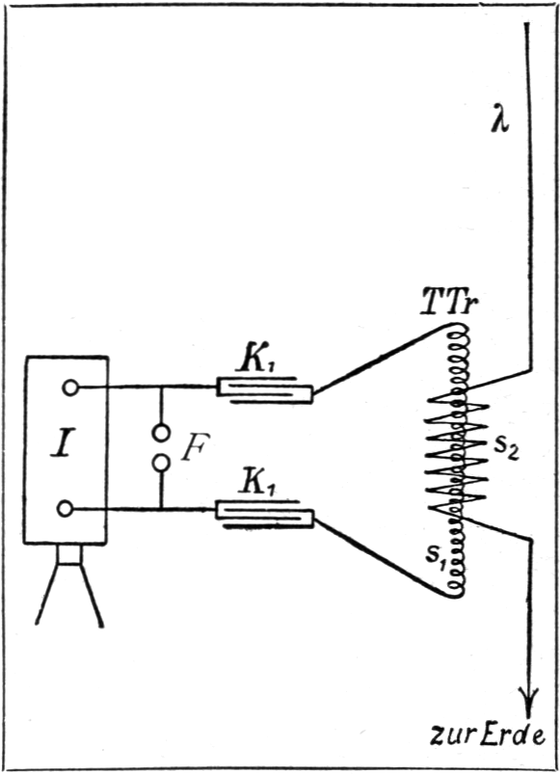

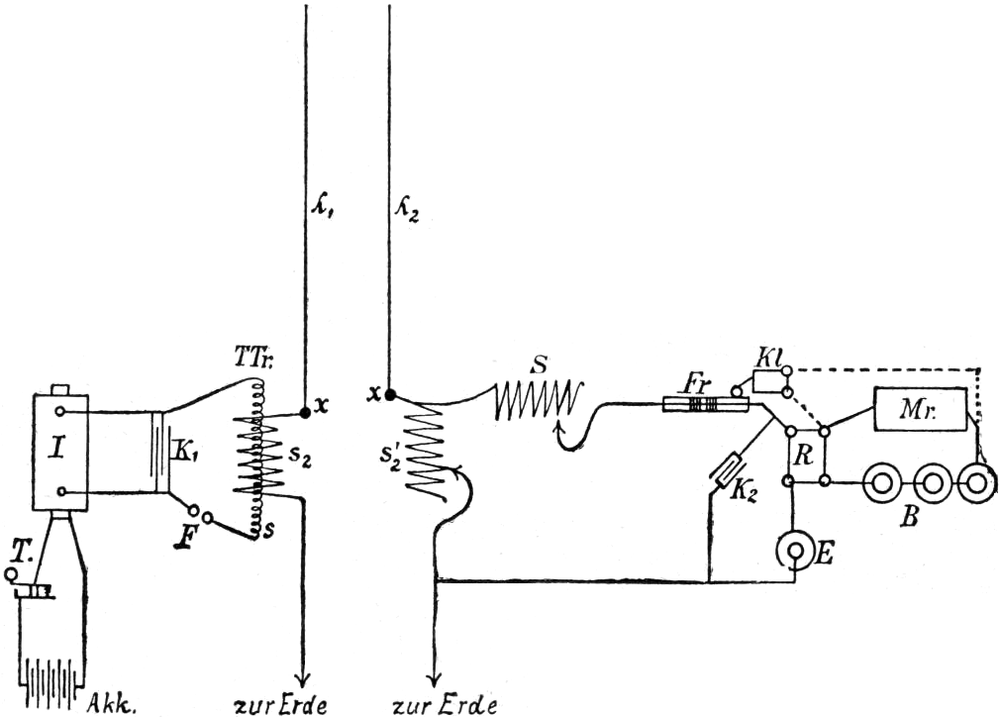

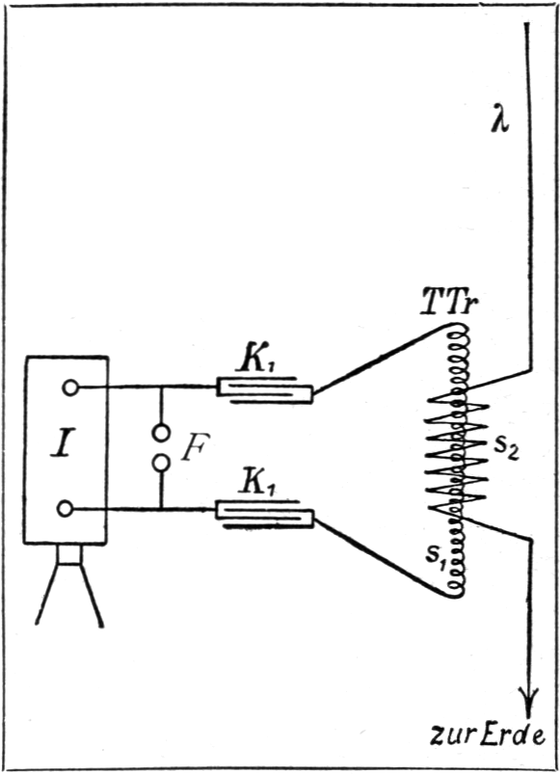

Anlage für Funkentelegraphie

|

|

|

|

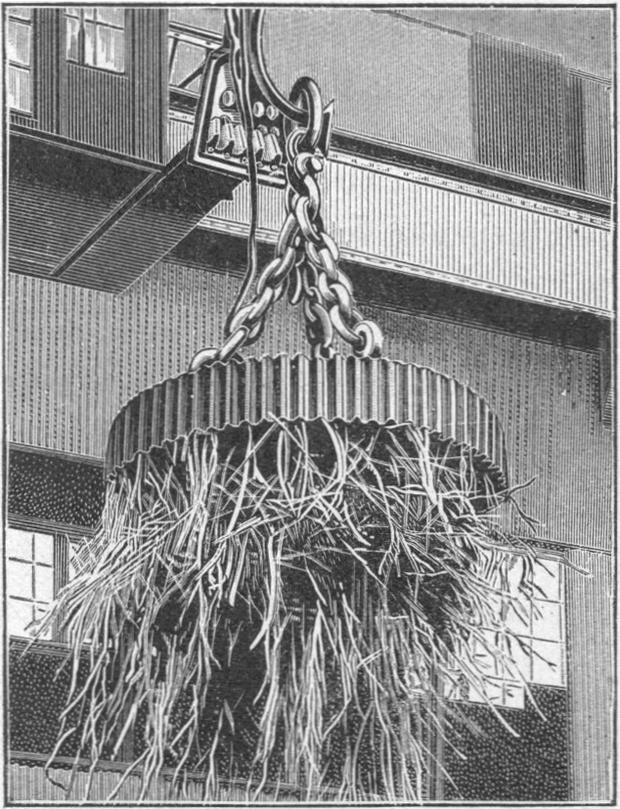

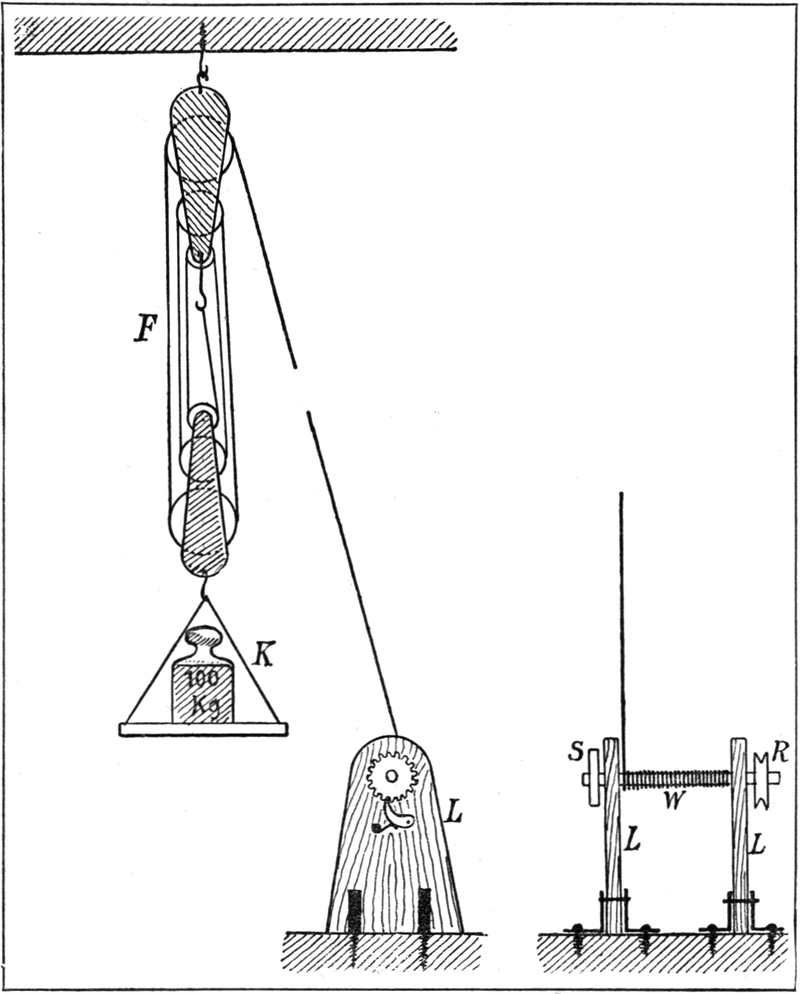

Kraftmaschine mit Gewicht

|

|

|

|

Alphabetisches Sachregister

|

|

|

|

Verzeichnis der Abbildungen

|

|

Es war ein schwüler, heißer Sonntagnachmittag, als unser Rudi in seinem

Dachkämmerchen, das er sich zur Werkstätte eingerichtet hatte, unwillig

die Werkzeuge beiseite legte: „Heute ist es da oben zu heiß,“ seufzte

er und ging hinunter in die Wohnung, um zu sehen, was denn seine

Geschwister machten. Er hatte noch zwei ältere Schwestern und einen

jüngeren Bruder; er fand sie alle drei beisammensitzen und sich eifrig

damit beschäftigen, eine Siegellackstange zu reiben und dann damit

kleine Papierschnitzelchen anzuziehen. Mit einiger Selbstgefälligkeit

fragte er, ob sie denn überhaupt wüßten, was sie da machten, und woher

das käme, daß diese Papierschnitzel von dem geriebenen Siegellack

angezogen würden. „Ja, der Siegellack wird elektrisch, und die

Elektrizität zieht an,“ meinte eine der Schwestern. Ob dieser naiven

Erklärung lachte Rudi seine Schwester aus, die ihm nun erwiderte: „Wenn

du alles Elektrische so gut verstehst, so könntest du uns auch ab und

zu etwas davon erklären; aber du sitzest den ganzen Tag in deiner

Dachkammer und läßt uns nichts wissen und nichts sehen von deinen

Experimenten.“ — „Und wenn man einmal hinaufkommt,“ meinte die jüngere

Schwester, „dann sieht man überall mit großen Buchstaben geschrieben:

‚Berühren gefährlich‘, oder ‚Vorsicht, geladen‘, oder ‚Gift‘; man

traut sich kaum, etwas anzusehen.“ — „Ja, das ist gar nicht schön

von dir,“ fiel der kleine Karl ein, und nun entspann sich ein kleiner

Streit zwischen den Kindern, in dem Rudi angeschuldigt wurde, daß

er seine Geschwister vernachlässige. Da kam zur rechten Zeit die

Mutter dazwischen und schlichtete den Streit. Sie machte nun Rudi den

Vorschlag, er solle in einer Reihe von kleinen Experimentalvorträgen[S. 2]

sie über die Geheimnisse seiner Spezialwissenschaft belehren.

Das war für Rudi ein neuer Gedanke, der ihn nun ganz fesselte. Er ging

gleich auf seine „Bude“, wie er sein Zimmer nannte, setzte sich in

den bequemsten Stuhl und besann sich nun, über was er seinen ersten

Experimentalvortrag halten und wen er dazu einladen sollte.

Da er ein kluger und ruhig überlegender Kopf war, so hielt er es

für das beste, mit dem Einfachsten anzufangen. „Reibungs- und

Influenzelektrizität,“ meinte er, „das wird wohl reichen für einen

Vortrag.“ Nun kam ihm aber ein Bedenken: er hatte ja gar nicht genug

Apparate für einen solchen Vortrag; aber auch das war schließlich kein

Hinderungsgrund für einen Jungen, der dem Grundsatz huldigte: „Hat man

keines, so macht man eines.“ Er stellte sich also zusammen, was er an

Apparaten schon habe, und was er sich noch machen müsse.

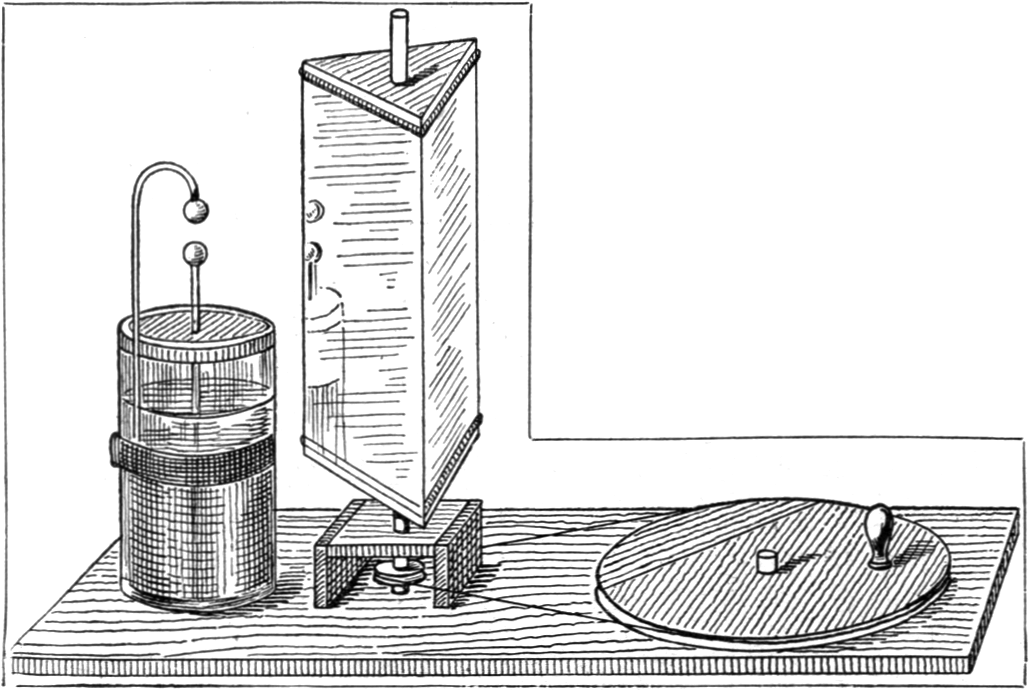

Eine Reibungselektrisiermaschine, ein Elektrophor, ein Elektroskop und

zwei Leidener Flaschen hatte er sich schon hergestellt; es fehlten ihm

nur noch eine Influenzelektrisiermaschine und einige zur Demonstration

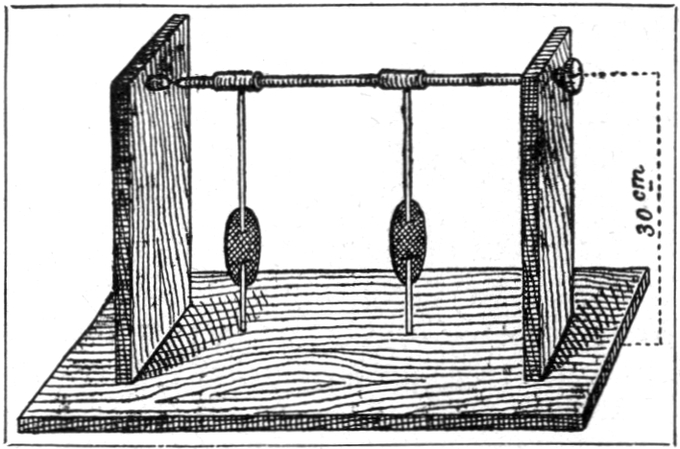

besonders geeignete Apparate. So brauchte er zwei genügend große

Gestelle zum Aufhängen von elektrischen Pendeln und einen sogenannten

Konduktor, um die elektrische Verteilung zeigen zu können, ferner einen

Apparat zum Nachweis der ausschließlich oberflächlichen Verteilung

der Elektrizität auf Leitern. Außerdem wollte er auch zeigen, daß die

Elektrizität Wärme erzeugen könne; auch hierzu mußte er sich einen

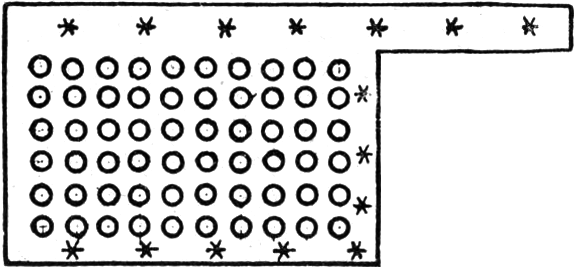

geeigneten Apparat machen, und die Franklinsche Tafel durfte natürlich

nicht fehlen.

Wir wollen nun zunächst sehen, wie Rudi sich die

Reibungselektrisiermaschine und die Leidener Flaschen hergestellt hat

und wie man sich die übrigen Apparate mit einfachen Mitteln ohne große

Kosten herrichten kann.

Glas, Hartgummi, Holundermark.

Eine rote Siegellackstange, einen Hartgummistab, der aber auch durch

einen Hartgummikamm oder -federhalter ersetzt werden kann, sowie einen

Glasstab und einige Holundermarkkügelchen muß man sich kaufen.[S. 3] Glas

und Hartgummigegenstände beschafft man sich am besten und sichersten

bei einem Mechaniker. Das Holundermark kann man auch selbst gewinnen:

Im Winter sammelt man einige starke einjährige Triebe und macht das

Mark durch Abspalten des Holzes frei. Mit einem scharfen Messer werden

die Kügelchen roh geschnitzt und schließlich durch Rollen zwischen den

Händen schön rund gemacht.

Seide.

Außerdem brauchen wir eine Anzahl guter Seidenfäden. Nicht alle

Sorten sind gleich gut, da sehr oft das zum Färben verwandte Pigment

metallhaltig ist. Die äußere Seidenumspinnung der elektrischen

Leitungsschnüre (meist grün) ist ziemlich zuverlässig; man wickelt

davon einen Strang, etwa 30 bis 40 cm, ab und auf ein Stückchen

Karton auf.

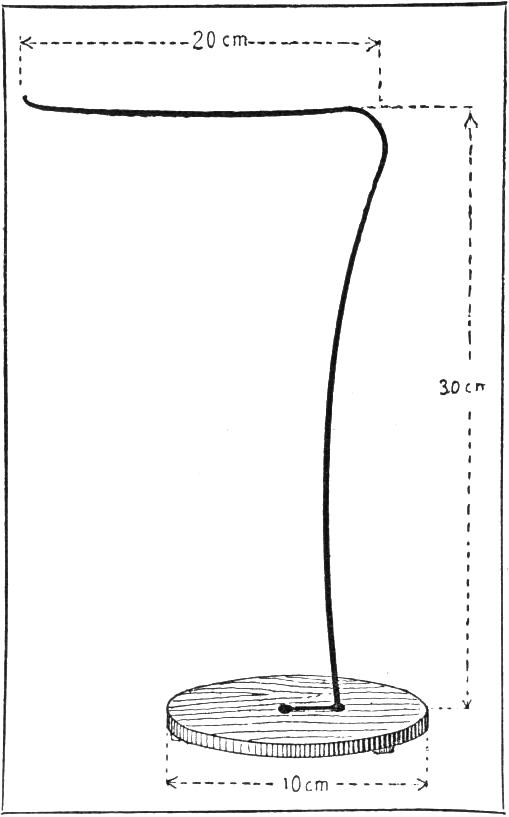

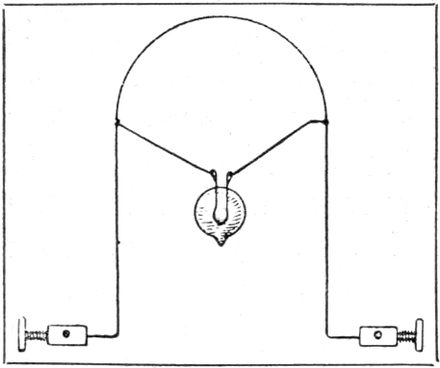

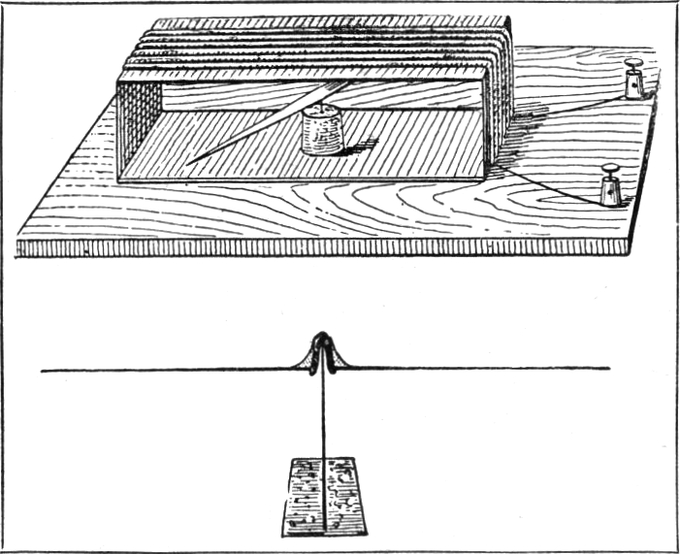

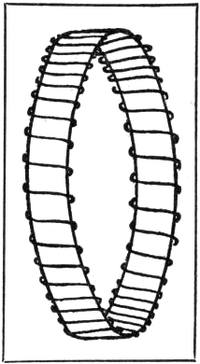

Elektrisches Pendel.

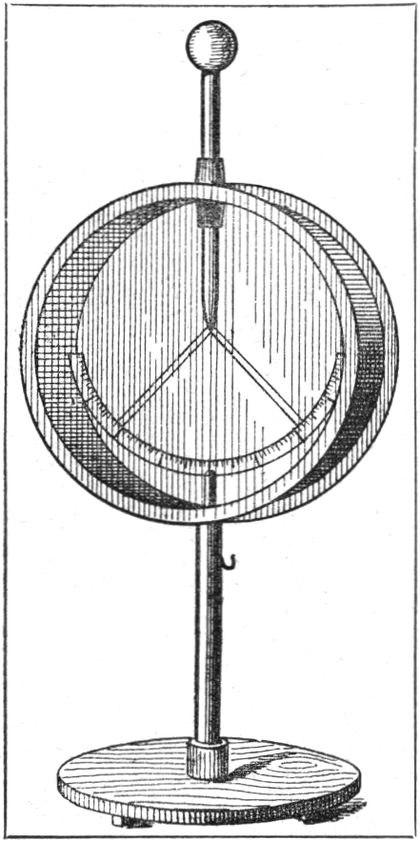

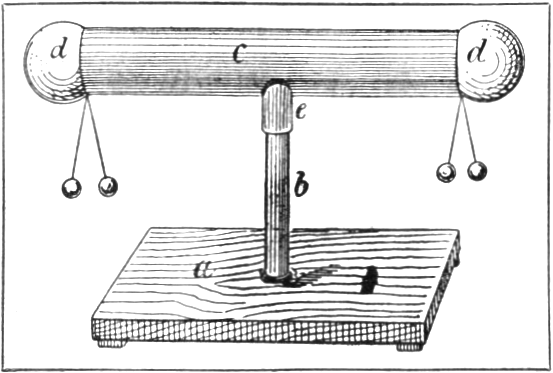

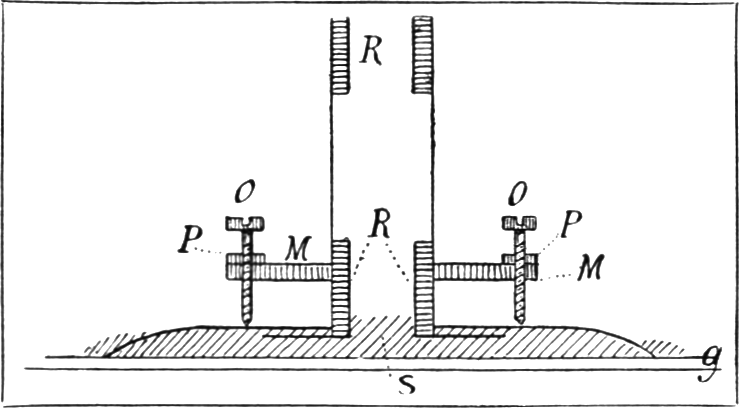

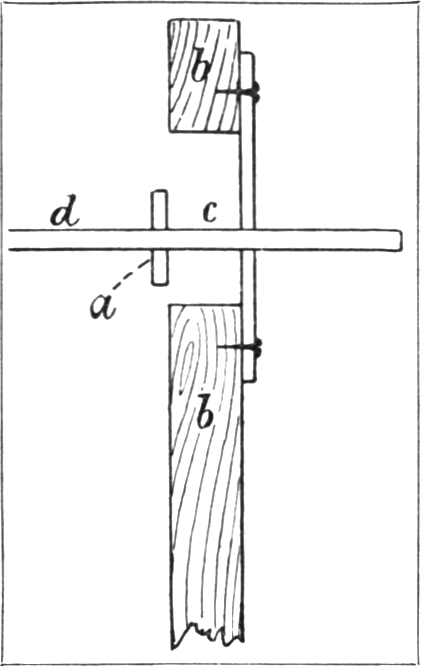

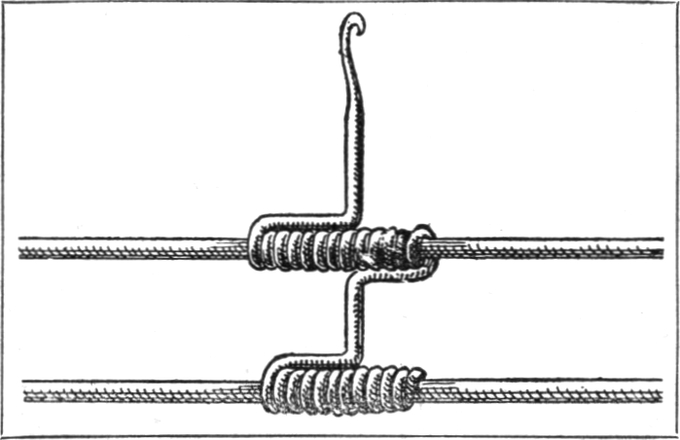

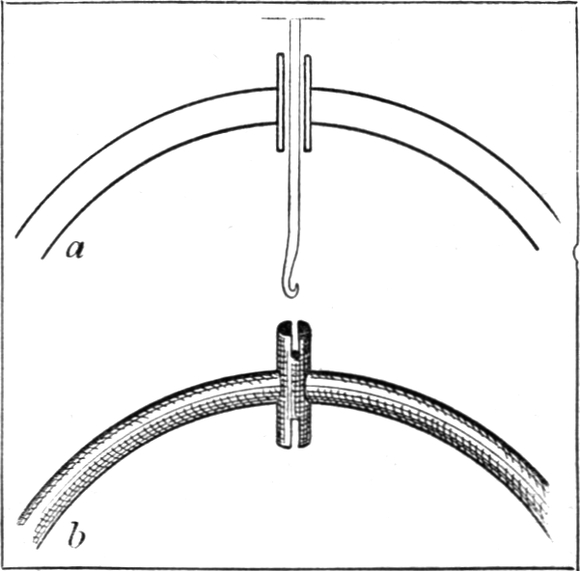

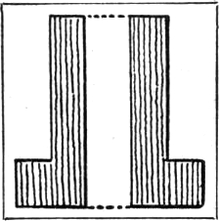

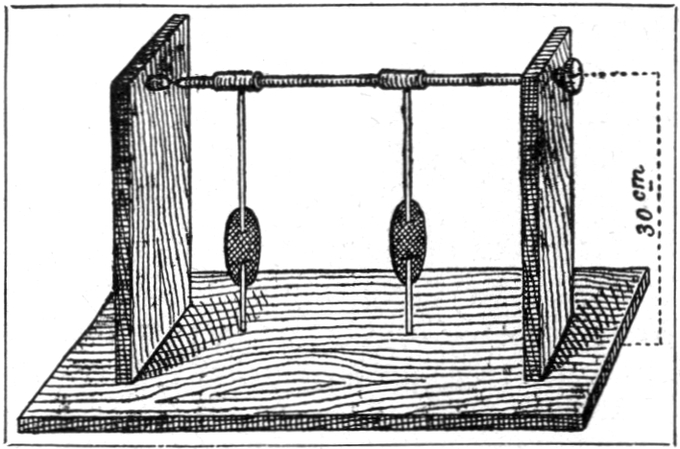

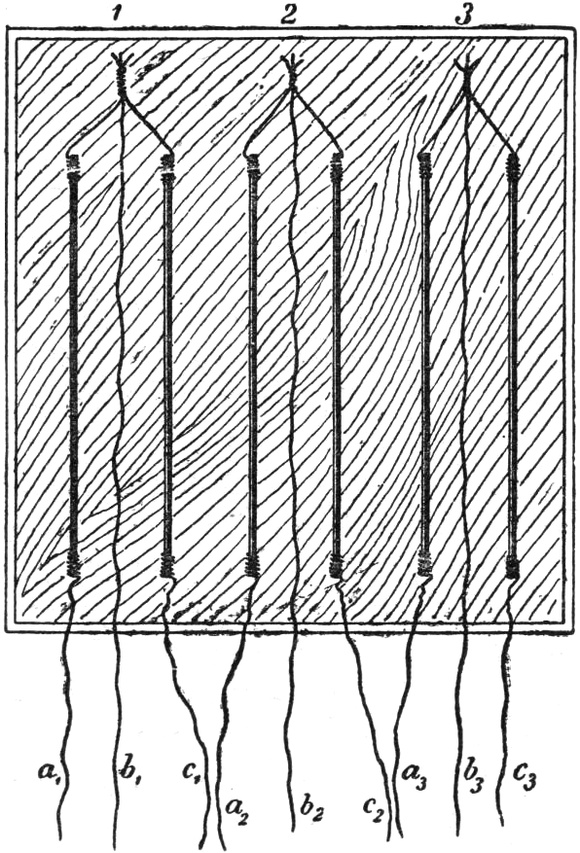

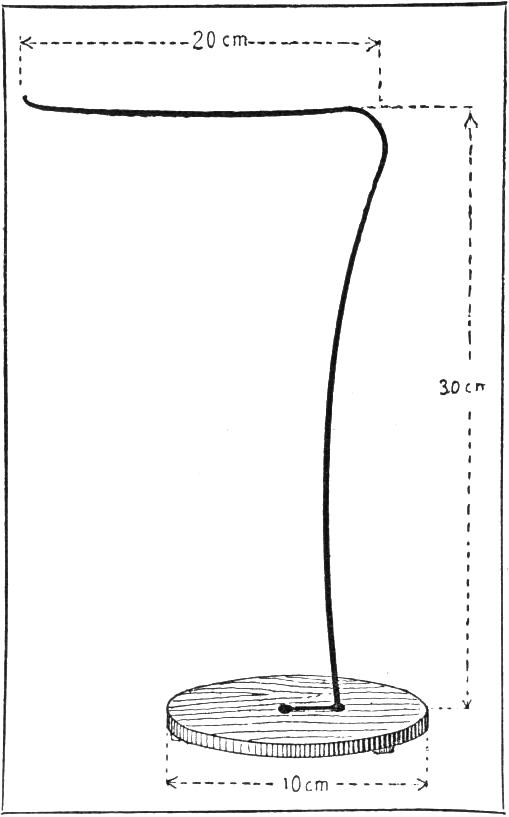

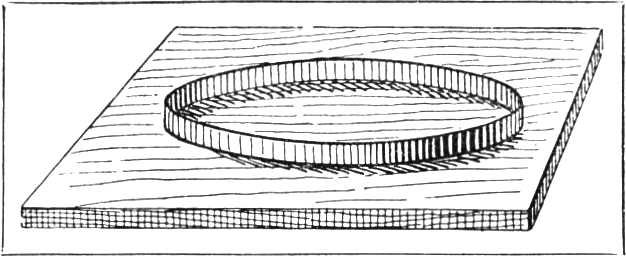

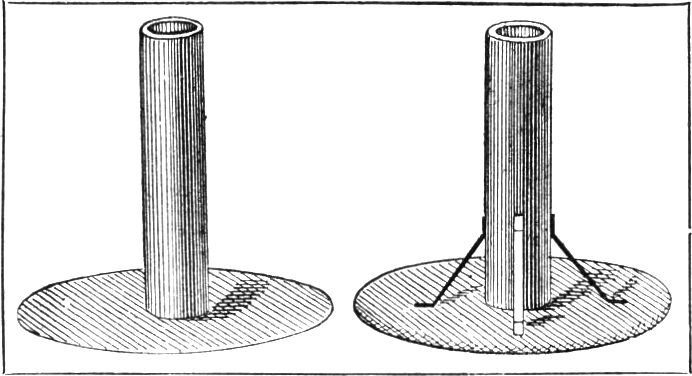

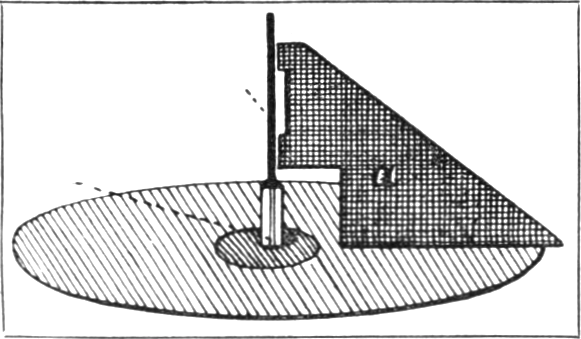

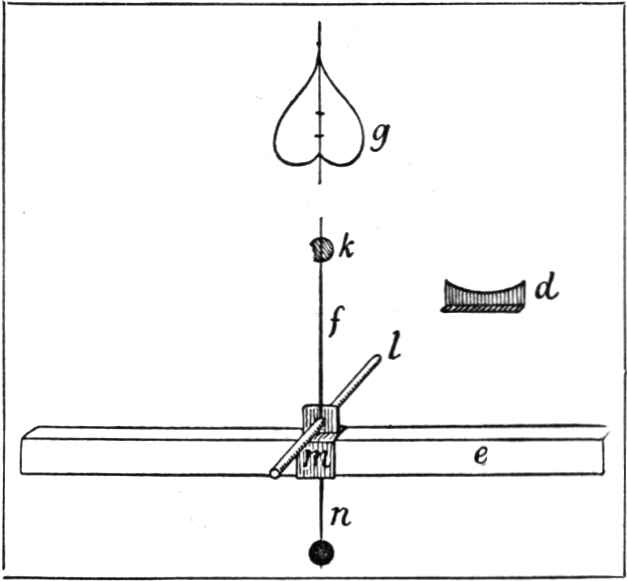

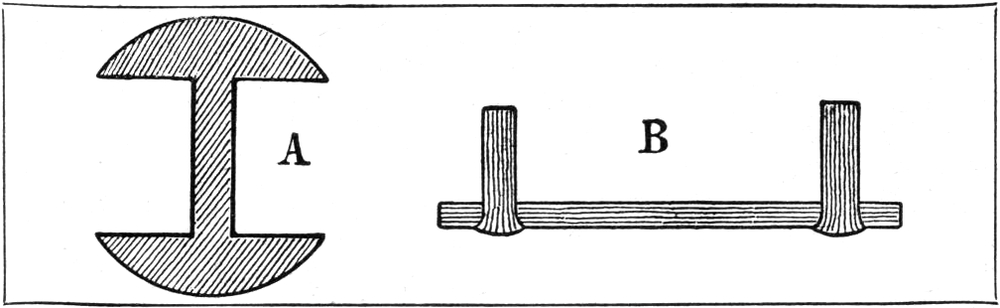

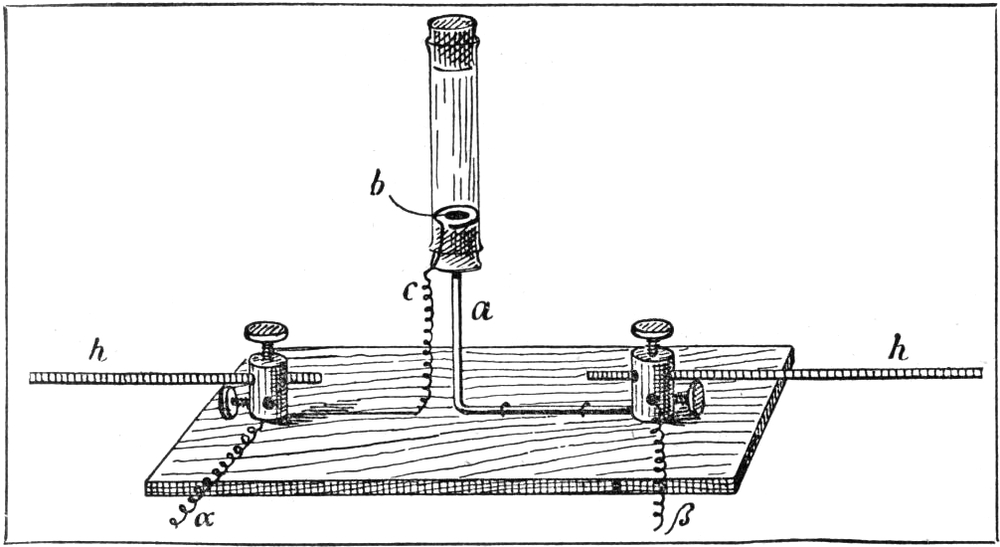

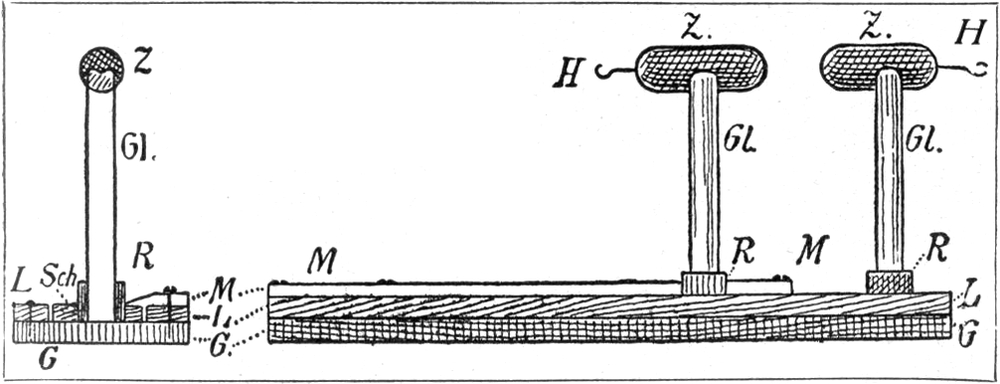

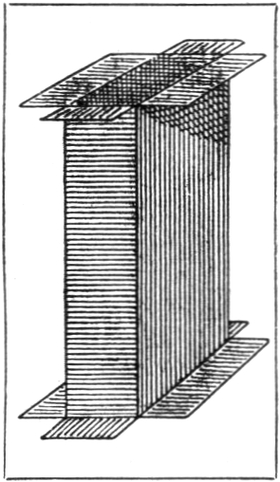

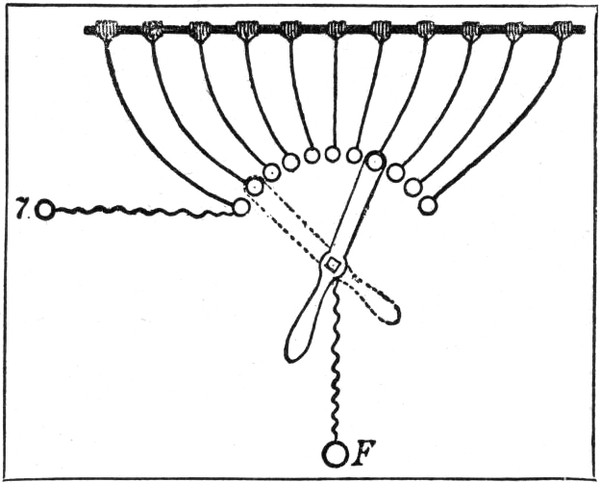

Zwei Gestelle für die elektrischen Pendel werden folgendermaßen

hergestellt: Man richtet sich ein kreisrundes Brettchen von 10

cm Durchmesser und 1 cm Dicke, rundet die Kanten mit

Feile und Glaspapier ab und klebt auf die Unterseite an drei Stellen

nahe dem Rande je ein 3 bis 4 mm starkes Korkscheibchen fest.

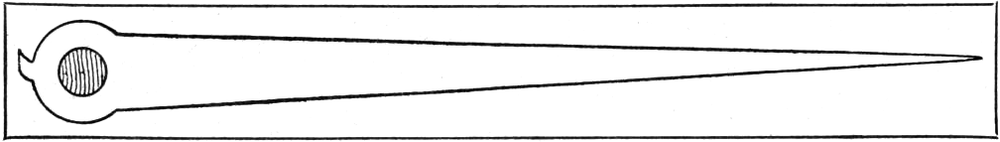

Aus 2 mm starkem Eisen- oder besser Messingdraht biegen wir nun

einen Bügel, dessen Maße, Form und Befestigungsart wohl zur Genüge aus

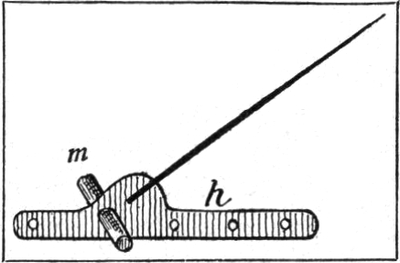

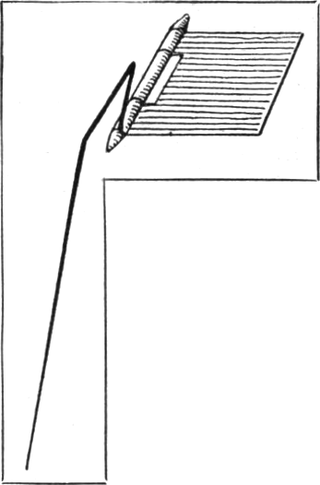

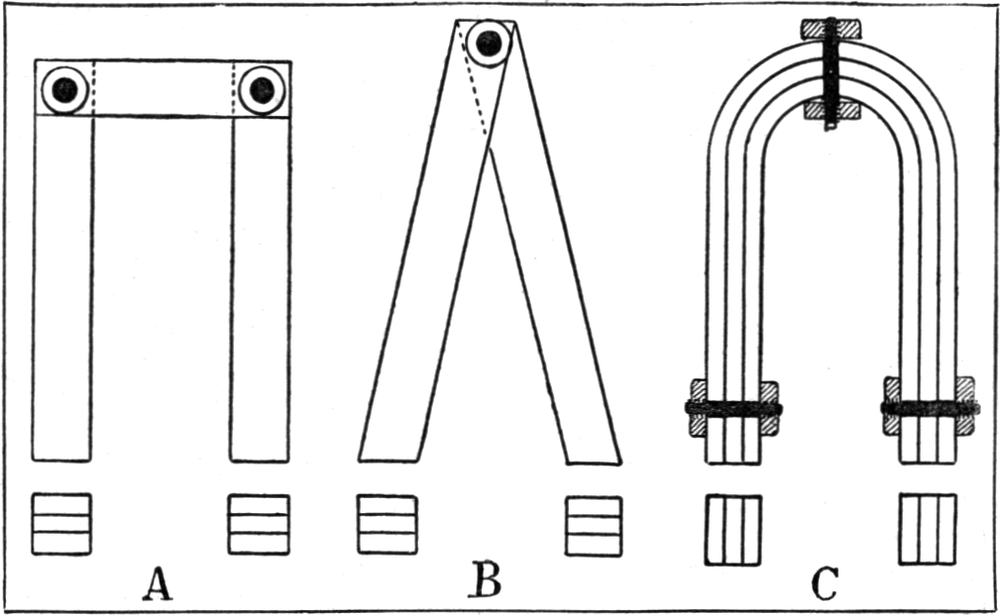

Abb. 1 hervorgehen.

Abb. 1. Gestell zum elektrischen Pendel.

Verwendung von Messing.

Es sei an dieser Stelle gleich noch einiges über die Verwendung von

Messing gesagt. Messing ist nicht gerade billig und kann wohl meistens

durch Eisen ersetzt werden. Da es sich aber viel[S. 4] leichter bearbeiten

läßt als Eisen und nicht rostet, so wird man es in den meisten

Fällen diesem vorziehen. Außerdem sind die blanken Messingteile an

physikalischen Apparaten viel schöner; sie sind leicht zu reinigen und

machen dann durch ihren Glanz einen erfreulichen, sauberen Eindruck.

Eisen darf oft wegen seiner magnetischen Eigenschaften gar nicht

verwendet werden.

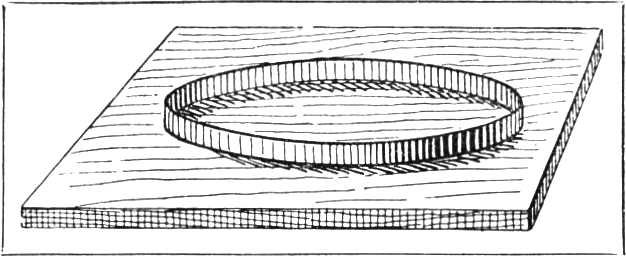

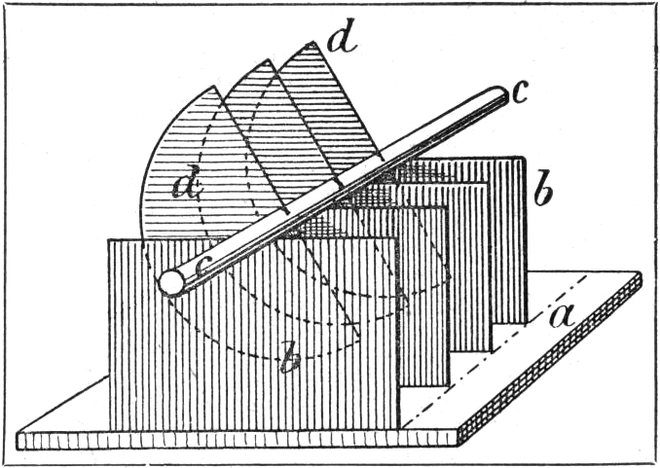

Elektrophor.

Elektrophore können auf sehr verschiedene Arten hergestellt werden;

es sei hier nur eine angegeben; die Anfertigung erfordert einige

Aufmerksamkeit, sichert aber schließlich ein zweifellos gutes Resultat.

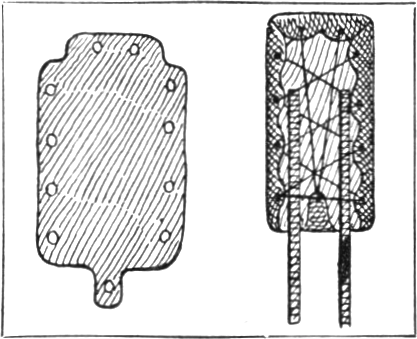

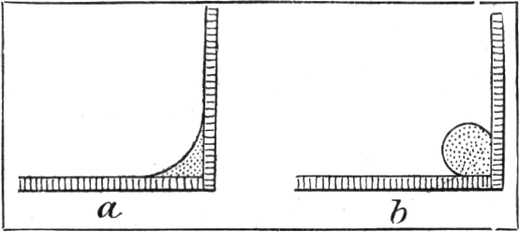

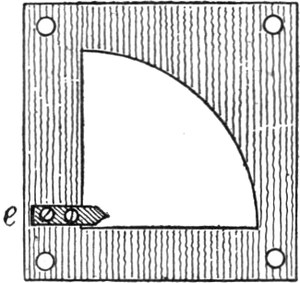

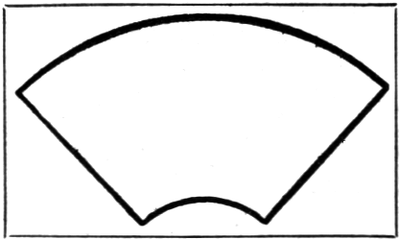

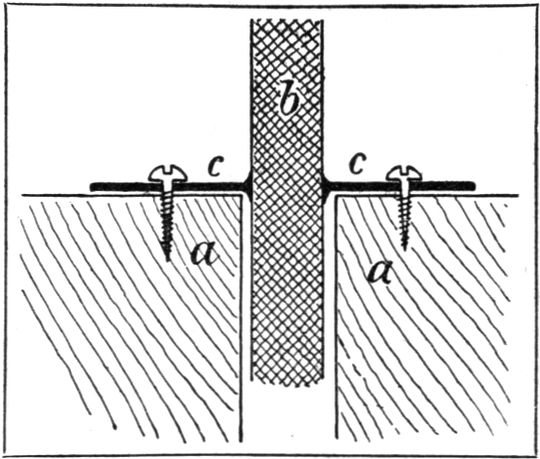

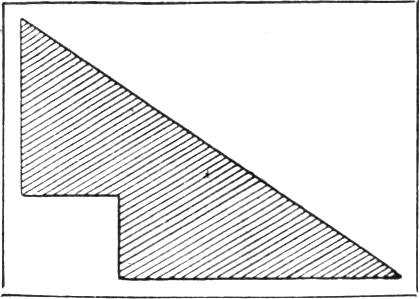

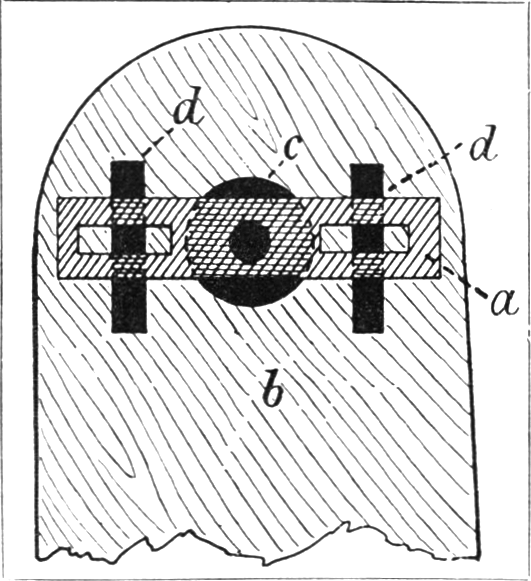

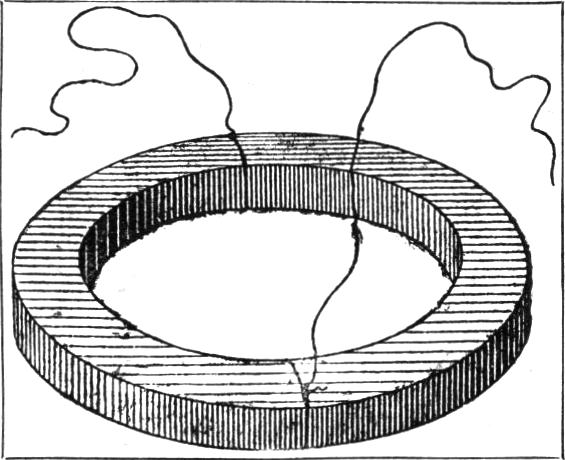

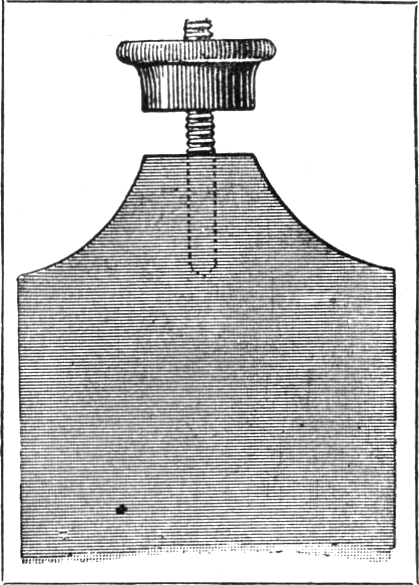

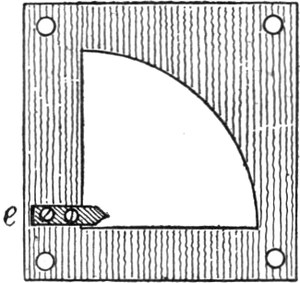

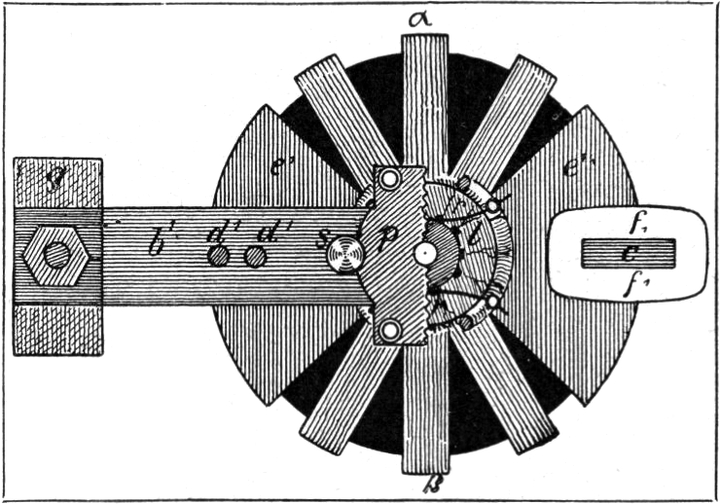

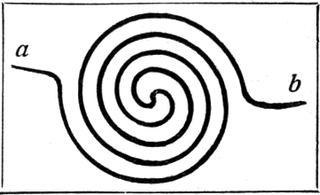

Abb. 2. Form zum Elektrophor.

Wir machen uns aus starkem Papier, etwa Packpapier, einen

kuchenblechförmigen Behälter, 20 bis 30 cm im Durchmesser, 1

bis 1,5 cm hoch. Während der Boden nur eine Lage stark zu sein

braucht, muß das Papier für den Rand mindestens fünffach genommen

werden. Zum Gießen muß die Form auf eine ebene Unterlage gestellt

werden, und der Boden darf keine Falten werfen. — Eine bessere Form

erhält man, wenn man auf ein völlig ebenes und glattes Brett ein

kreisrundes, ziemlich starkes und völlig glattes Stanniolblatt legt und

darum herum einen Papierrand wie oben aufklebt (Abb. 2).

Die Herstellung der Masse erfordert nun einige Sorgfalt: Wir wägen 5

Teile (ca. 250 g) ungebleichten Schellack, 1 Teil Terpentin

und 1 Teil Wachs ab. In einer reinen Pfanne werden zuerst über

mäßigem Feuer das Wachs und das Terpentin zusammengeschmolzen; dann

wird bei stärkerer Hitze und unter ständigem Umrühren mit einem

Glasstabe der Schellack ganz langsam in kleinen Portionen zugegeben;

man warte mit der folgenden Portion jeweils so lange, bis die

vorausgegangene völlig vergangen ist. Ist so aller Schellack

zusammengeschmolzen, so nimmt man das Gefäß vom Feuer und läßt es ein

paar Minuten ruhig stehen. Zum Gusse muß die Form ein wenig angewärmt[S. 5]

und völlig eben gestellt worden sein. Nun wird die Masse langsam

eingegossen und die etwa entstehenden größeren Luftblasen werden mit

dem Glasstabe beseitigt. Ist alle Masse eingelaufen und gleichmäßig

verteilt, so darf sie vor dem völligen Erkalten nicht mehr berührt

werden. Am sichersten ist es, man läßt sie 5 bis 6 Stunden stehen; nun

wird der Papierrand abgerissen, und etwa zurückbleibende Papierreste

werden mit kaltem Wasser abgewaschen. Der Stanniolbelag auf dem

Boden wird sorgfältig abgezogen, und die Kanten rundet man mit Messer

und Feile säuberlich ab. Zum Gebrauche nehme man die Seite nach

oben, welche beim Gusse unten war.

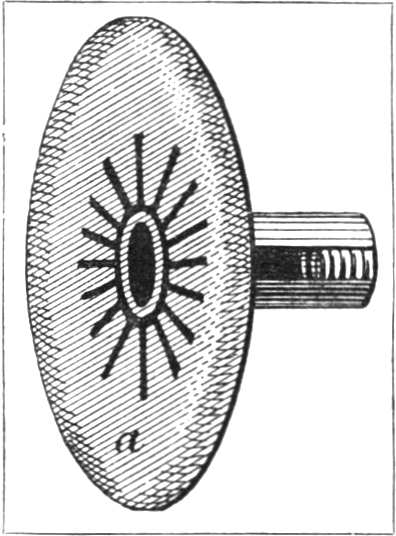

Den Deckel für das Elektrophor kann man auf verschiedene Arten

herstellen. Er soll etwa 3 cm kleiner sein als der Kuchen

und kann aus Messing-, Kupfer- oder Zinkblech gefertigt werden: man

schneidet eine kreisrunde Scheibe und wölbt durch Hämmern den Rand

etwas nach oben, doch achte man sehr darauf, daß die Scheibe selbst

völlig eben bleibe. In der Mitte der Scheibe wird ein Stückchen

Messingrohr mit etwa 1 cm lichter Weite aufgelötet und in dieses

ein Glasstab eingekittet.

Schellackkitt.

Als Kitt kann gewöhnlicher roter Siegellack verwendet werden; besser,

aber etwas schwieriger herzustellen ist der Schellackkitt: Man gibt

in einen großen Blechlöffel oder in ein kleines Pfännchen etwa drei

Teelöffel Schellacklösung — Schellack wird in Weingeist gelöst — und

stellt das Gefäß auf einem großen Eisenblech, welches das Entzünden der

Masse verhindern soll, über die Flamme eines Bunsenbrenners.

Sobald die Lösung heiß geworden ist, wird ungelöster Schellack

beigegeben, und zwar so viel, bis eine dickflüssige Masse entstanden

ist. Nun gießt man noch einige Tropfen Spiritus zu, rührt mit einem

Glasstab um, zündet die Masse an, bringt sie brennend an die

zusammenzukittenden Teile, die schon vorher etwas angewärmt werden

mußten, und bläst dann sofort die Flamme aus; man hat nun noch Zeit,

die einzelnen Teile in die richtige Stellung zueinander zu bringen;

war das Verhältnis von geschmolzenem und gelöstem Schellack richtig,

so ist der Kitt nach 12 bis[S. 6] 24 Stunden trocken und ohne spröde zu

sein derartig fest, daß an ein Trennen der zusammengekitteten Teile

nicht mehr zu denken ist. Dieser Kitt erträgt sogar eine ziemlich hohe

Temperatur, ohne weich zu werden.

Prüfung der Isolierfähigkeit des Glases.

Zum Griff läßt sich nicht jedes Glas gleichgut verwenden, da manche

Sorten schlecht isolieren. Um die Isolierfähigkeit von Glas zu prüfen,

verfährt man folgendermaßen: Man hängt an zwei leinenen

Fäden je ein Holundermarkkügelchen auf und befestigt die Fäden an

der Glasstange. Das Glas muß vorher gründlich gereinigt, dann mit

destilliertem Wasser und endlich mit Weingeist abgewaschen werden.

Ladet man nun die beiden Kügelchen durch Berühren mit einer geriebenen

Siegellackstange negativ elektrisch, so stoßen sie sich ab und dürfen

bei trockenem Wetter während der ersten 20 Minuten sich nur wenig

nähern, wenn das Glas als ein hinreichend guter Isolator gelten soll.

Zuverlässiger ist die Prüfung mit dem Elektroskop, das auf Seite 9

beschrieben ist. Man ladet das Elektroskop und beobachtet, wie weit

die Blättchen in einer bestimmten Zeit zusammengehen; dann ladet man

wieder bis zum gleichen Ausschlag und berührt mit dem Glasstab, den man

fest in der Hand hält, den Knopf des Elektroskopes; gehen jetzt die

Blättchen merklich rascher zusammen, als das erste Mal, so ist das Glas

kein guter Isolator.

Wir können uns auch noch auf eine etwas einfachere Art einen

Elektrophordeckel herstellen: Wir überziehen eine Scheibe aus starker

Pappe sorgfältig mit Stanniol, das wir mit dem Eiweiß eines ungekochten

Eies aufleimen. Als Griff verwenden wir hierbei drei Seidenfäden, die

wir am einen Ende zusammenknüpfen; die drei freien Enden werden an der

Pappescheibe befestigt.

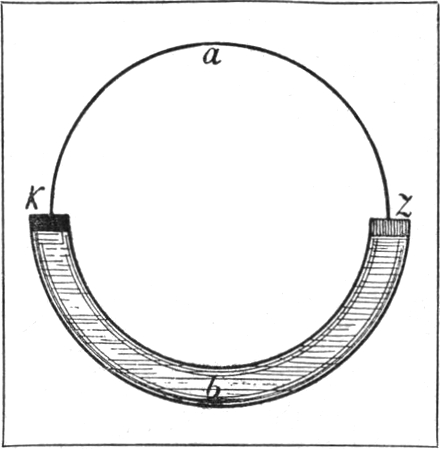

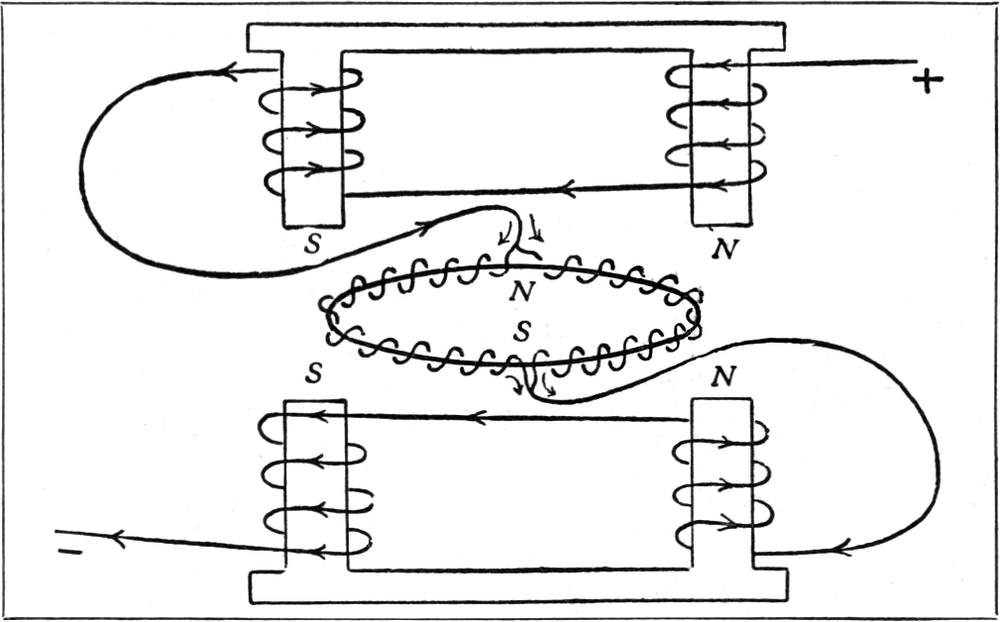

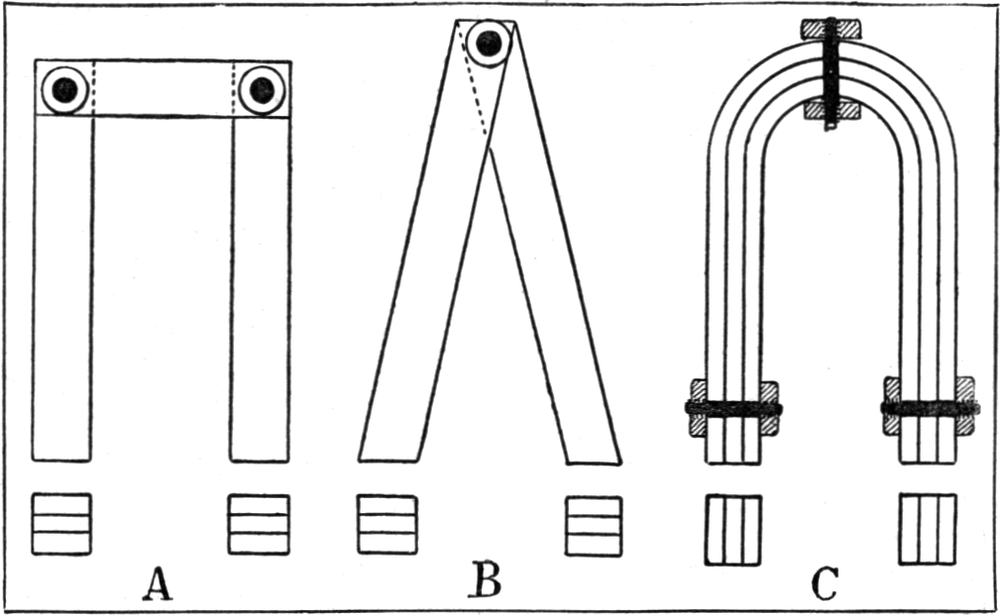

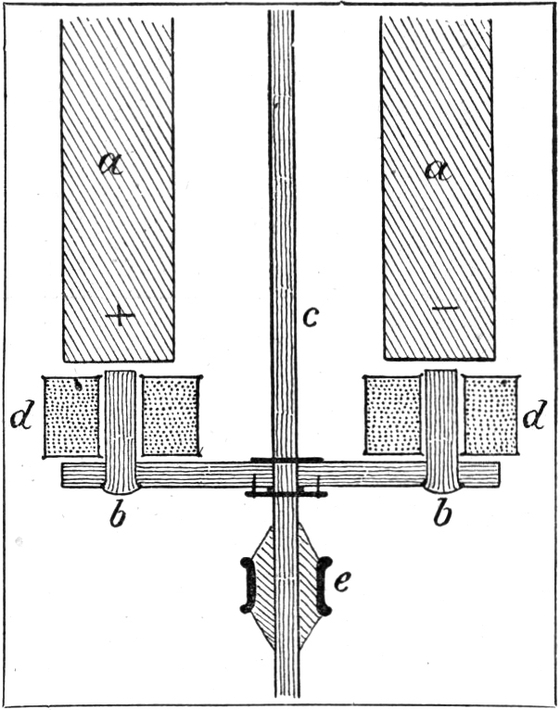

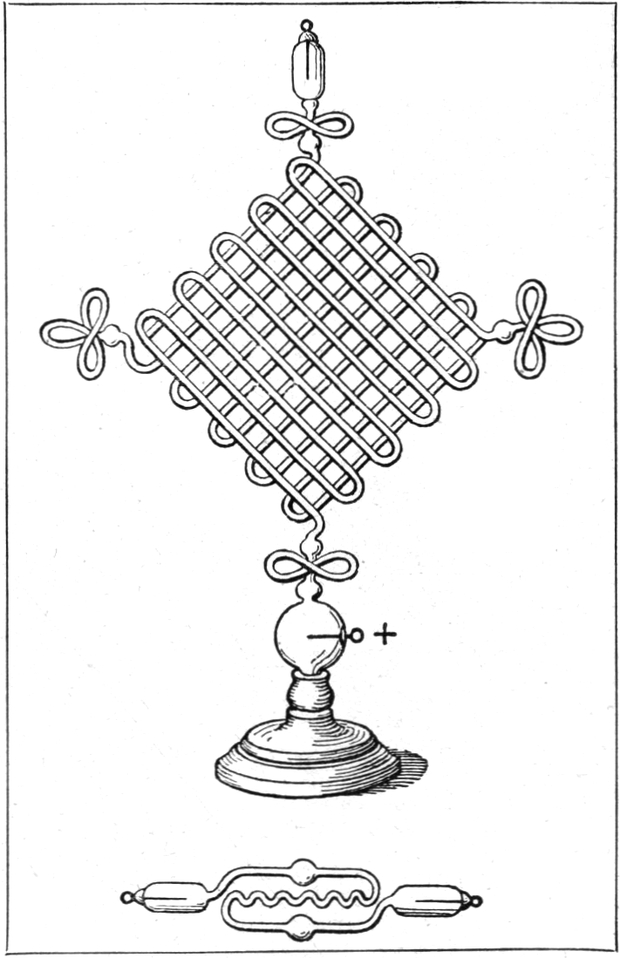

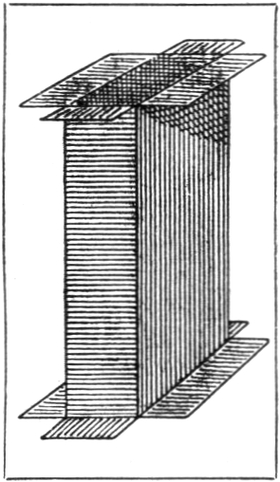

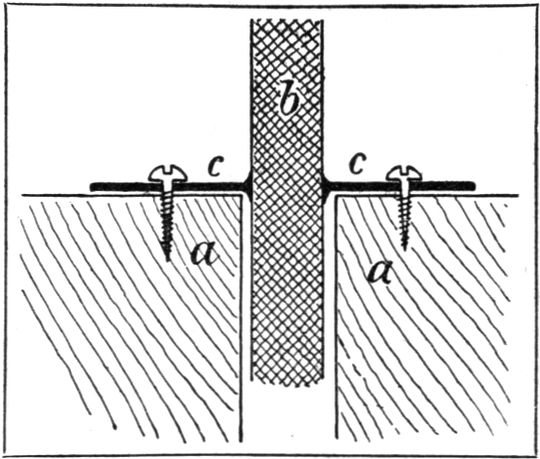

Konduktor.

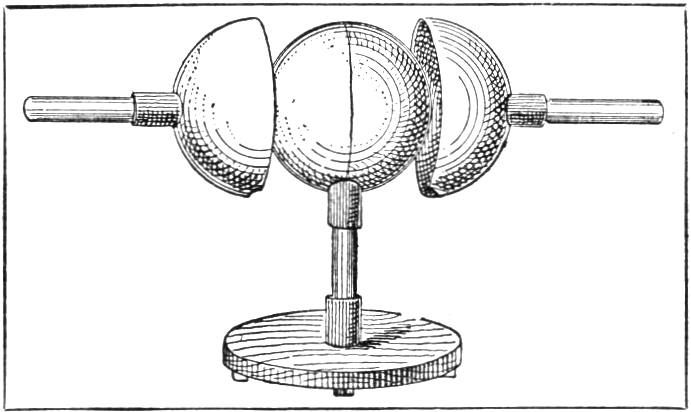

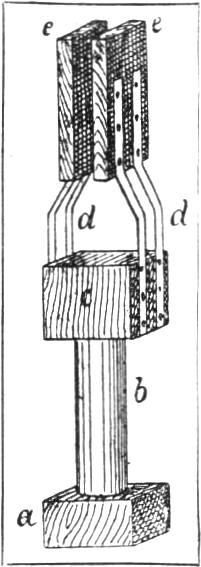

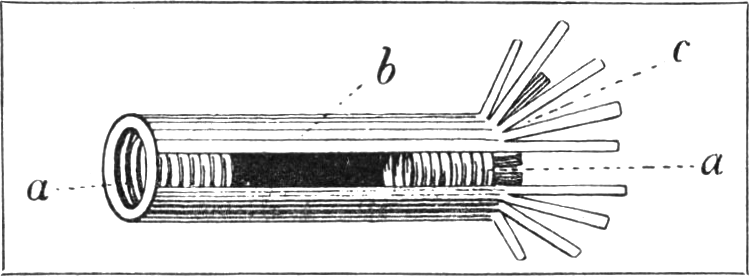

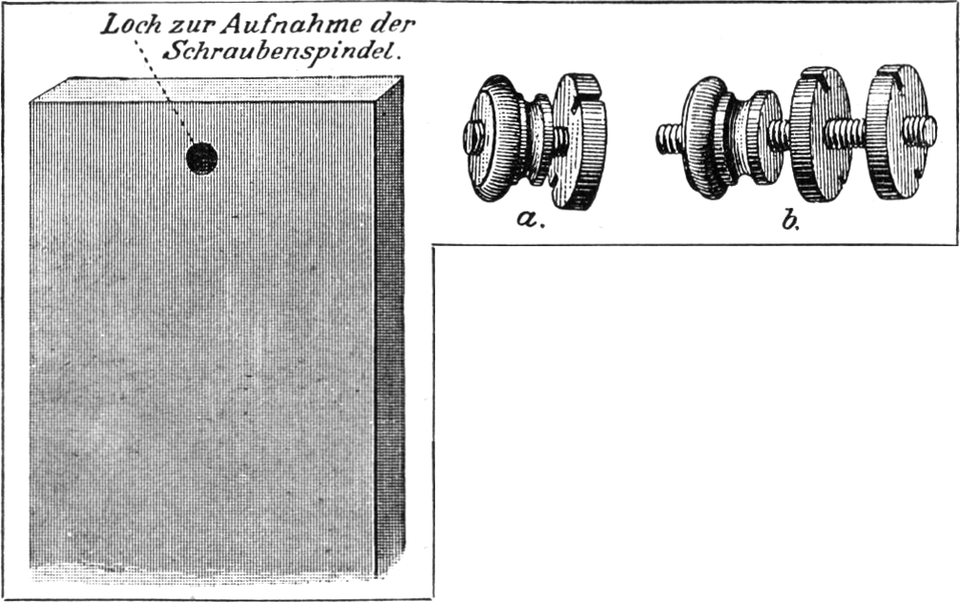

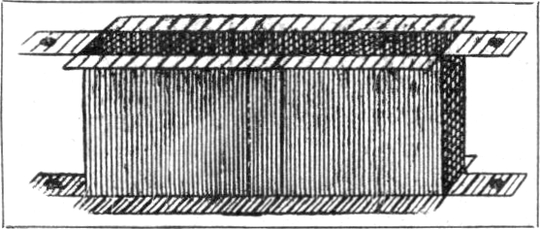

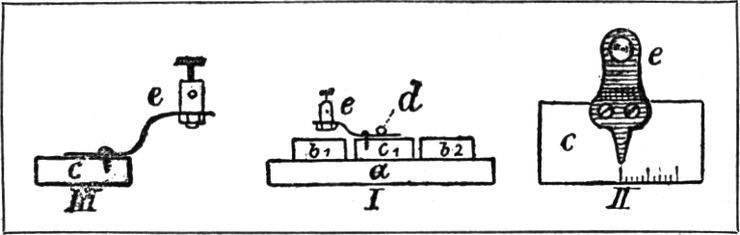

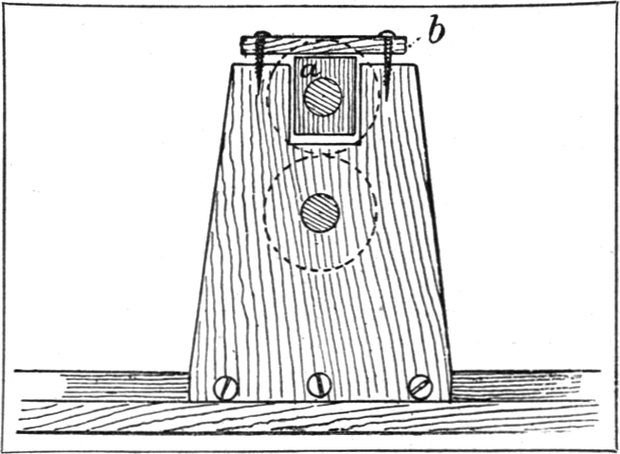

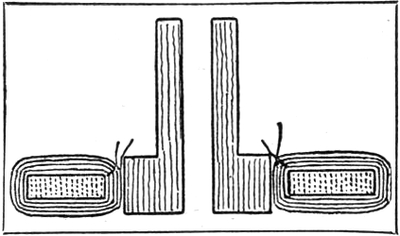

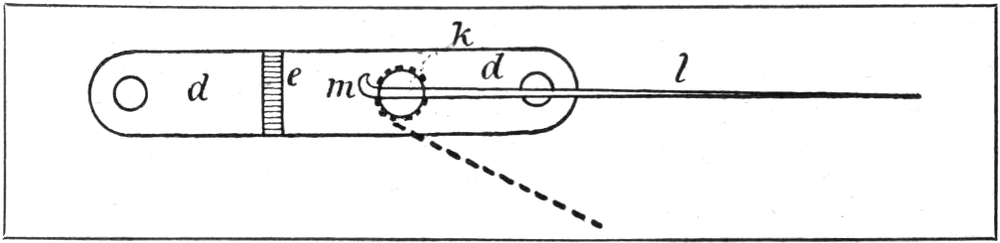

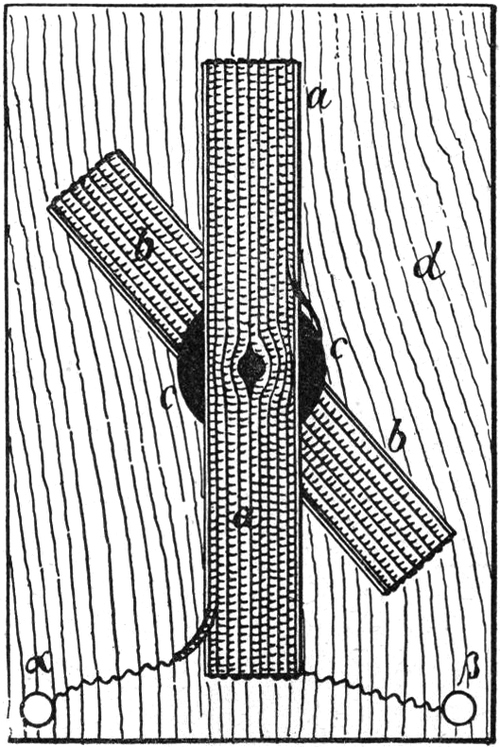

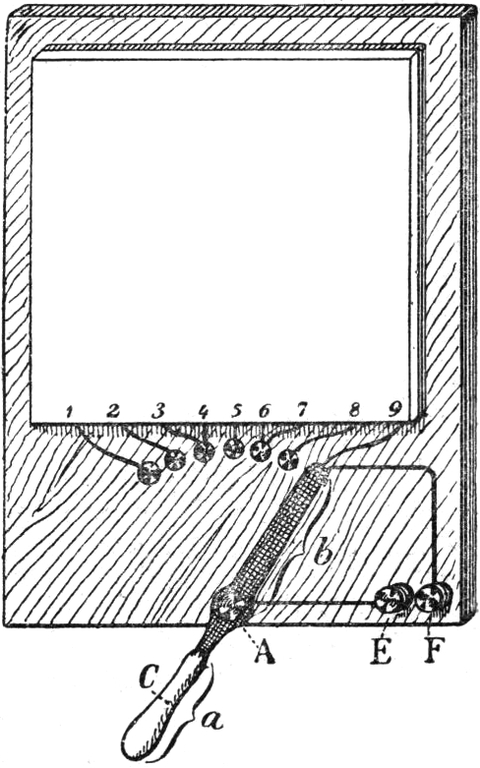

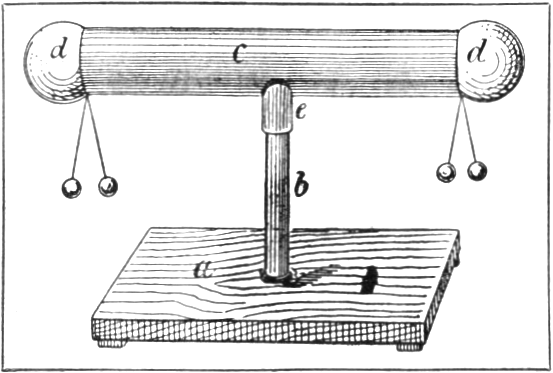

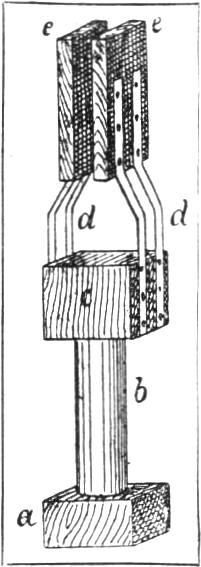

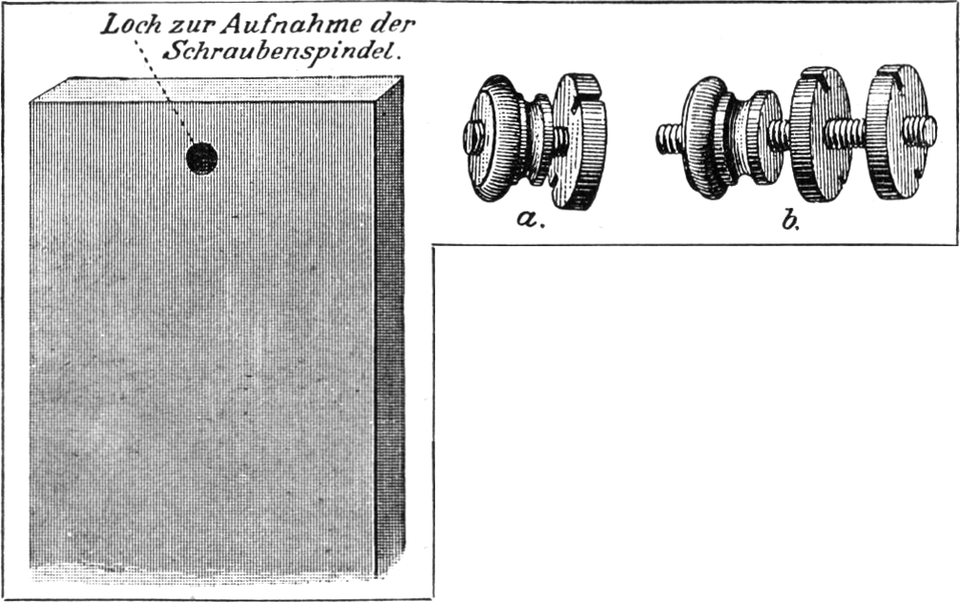

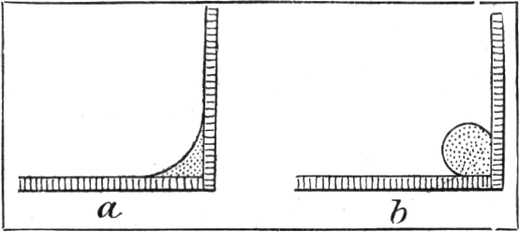

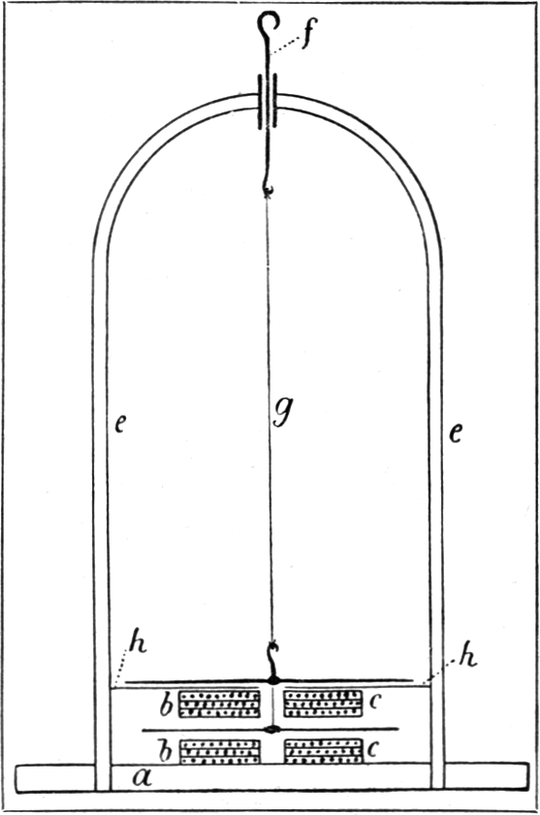

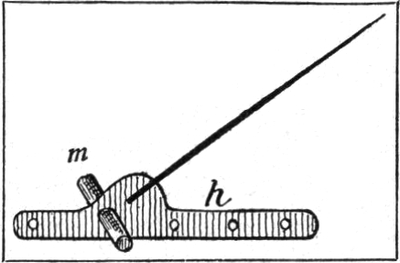

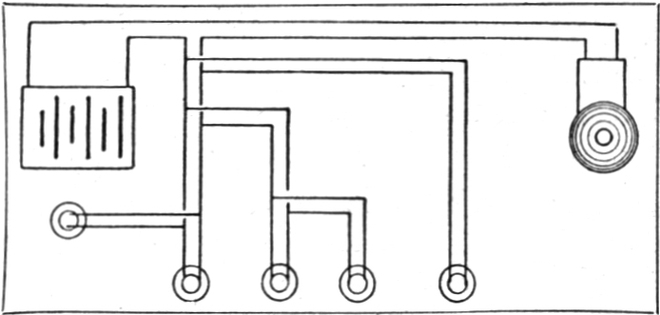

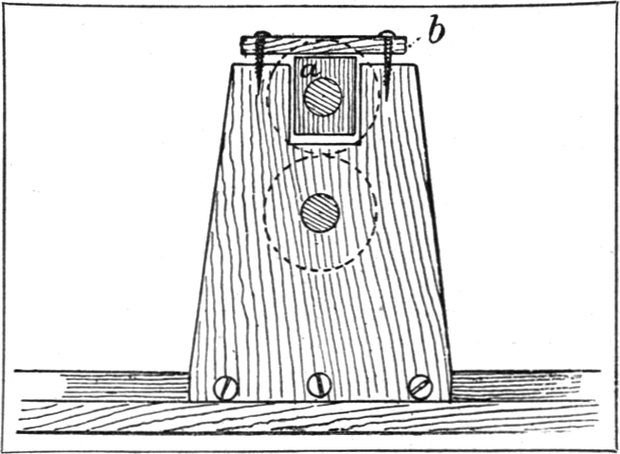

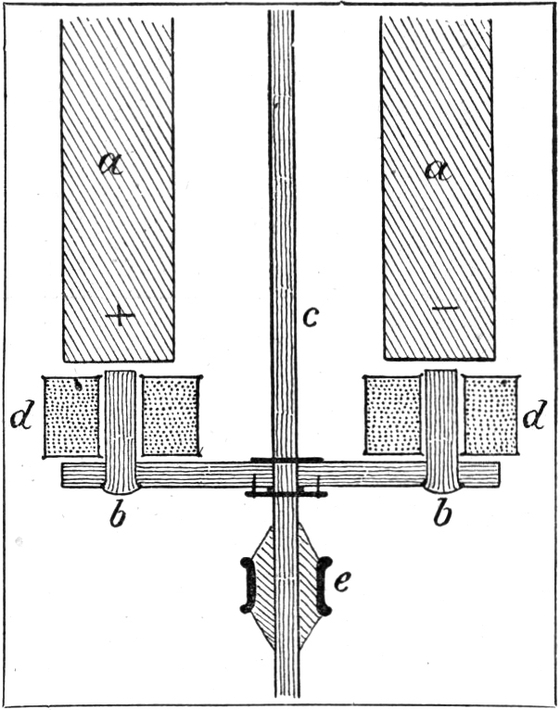

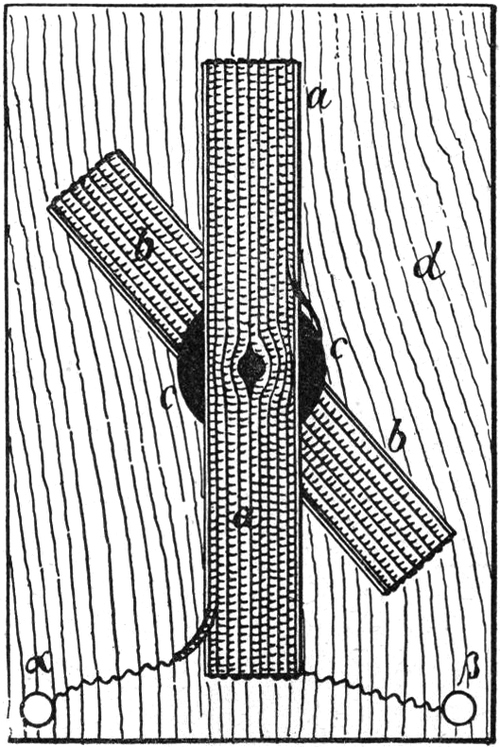

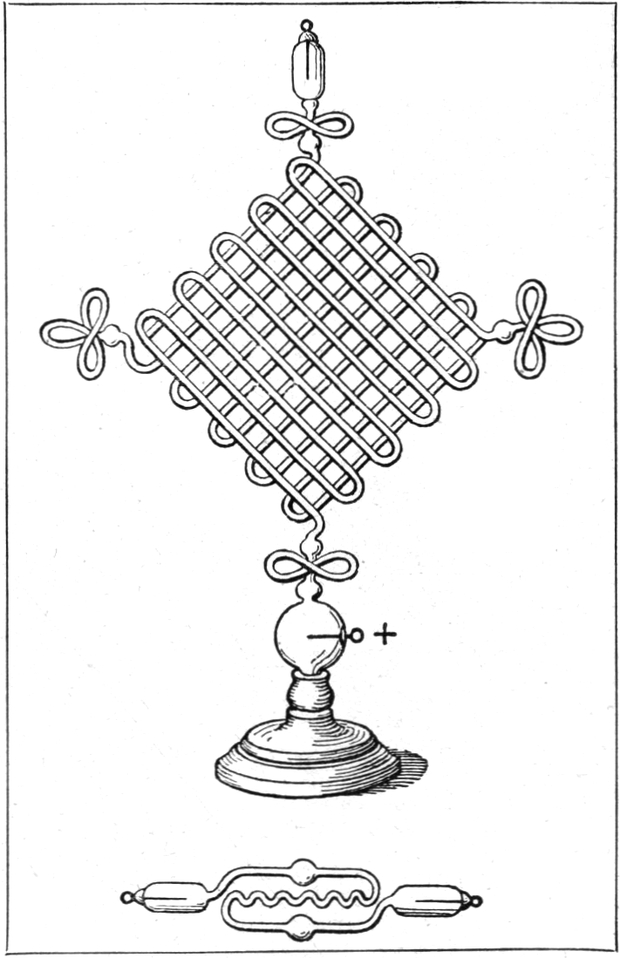

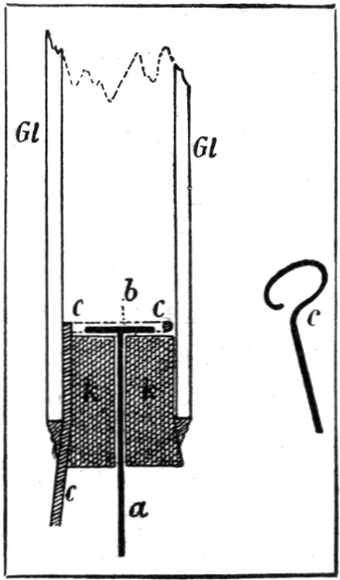

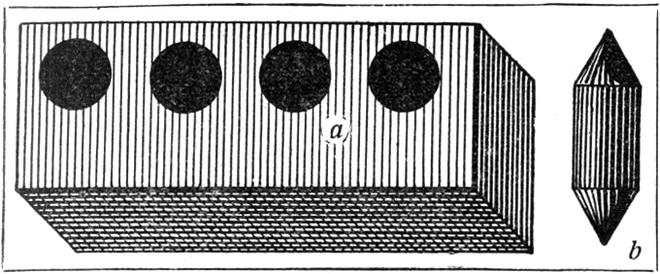

Abb. 3 zeigt den Konduktor; er besteht aus einem viereckigen Brettchen

(a), das an den Ecken mit Korkstollen versehen ist, aus dem

Glasfuß (b), der mit Siegellack in ein entsprechendes Loch des

Grundbrettes eingekittet ist, und dem oberen, metallenen Teil; diesen

stellen wir uns aus einer etwa 3 cm weiten und 15 cm

langen Messingröhre her (c). Nun beschaffen wir[S. 7] uns zwei

messingene Herdkugeln (d, d), deren Durchmesser etwa

5 mm größer ist als der der Röhre, und welche so in diese

eingelötet werden, daß die Ansätze der Kugeln nach innen kommen. An

der Mitte wird nun noch ein etwa 2 cm langes Messingröhrchen

(e) angelötet, in welches das obere Ende des Glasstabes

eingekittet wird. Statt Messing zu verwenden, kann man sich auch den

oberen Teil des Konduktors bei einem Drechsler von Holz drehen lassen;

dieser Teil wird dann sorgfältig mit Stanniol überklebt, oder mit

Graphitstaub eingepinselt und dann galvanisch verkupfert.

Abb. 3. Konduktor.

Abb. 4. Messingkugeln für den Konduktor.

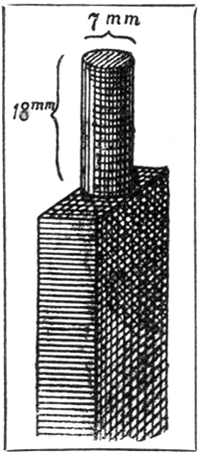

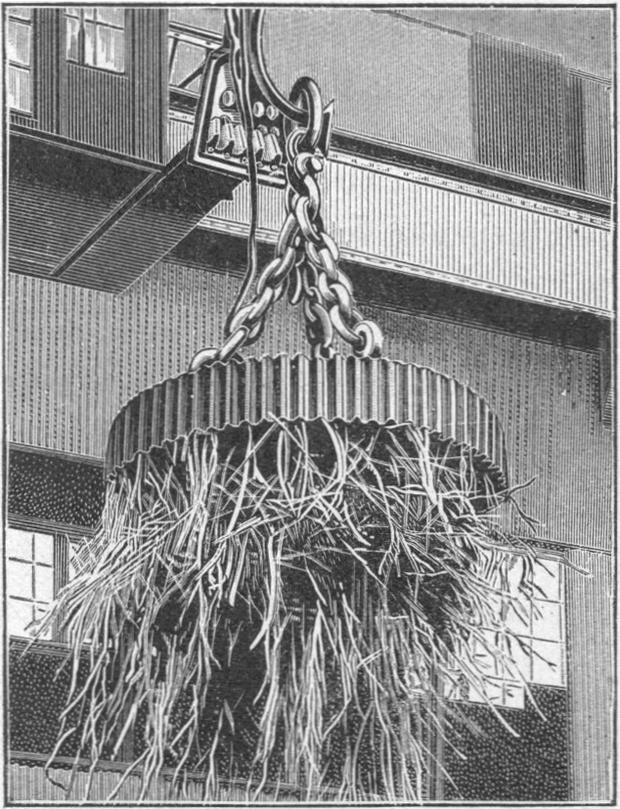

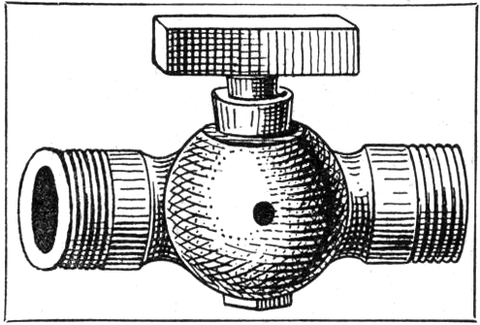

Grosse Messingkugeln.

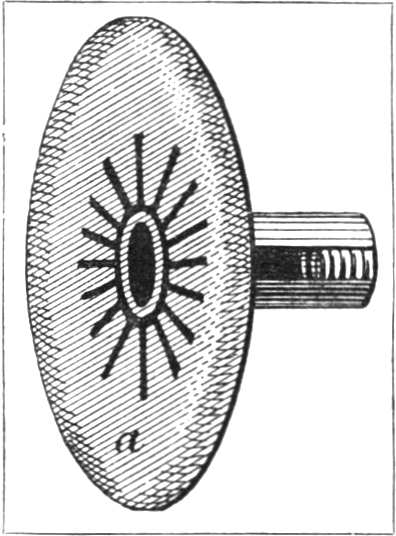

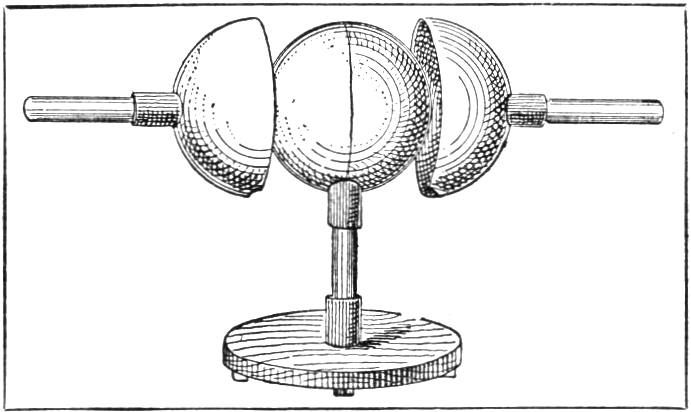

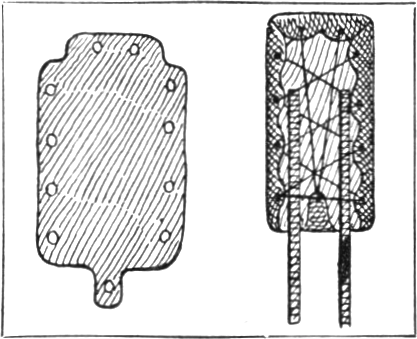

Nun sollten wir noch eine Messingkugel von etwa 7 cm Durchmesser

haben; diese sind oft sehr schwer zu beschaffen, aber wir können uns

auch hier mit einer mit Stanniol zu überziehenden Holzkugel begnügen.

Man kann sich aber auch anders helfen: In jedem Metallwaren- oder

Küchengerätegeschäft kann man sich zwei gleichgroße, halbkugelförmige

Messingschöpflöffel kaufen, von denen man die meist angenieteten

Stiele entfernt, die Nietlöcher zu- und die beiden Halbkugeln

aufeinander lötet. Gleichzeitig kauft man sich noch zwei etwas größere

Schöpflöffel, die zusammengelegt einen genügenden Hohlraum bilden,

um die eben erwähnte Kugel völlig zu umhüllen. Auch hier werden die

Stiele entfernt. Die geschlossene Kugel erhält nun noch einen Ansatz

von Messingrohr, in den man den Glasfuß einkittet, der wie[S. 8] bei dem

Konduktor auf einem Holzbrettchen befestigt wird. Die beiden größeren

Halbkugeln erhalten, wie das aus der Abb. 4 zu ersehen ist, je einen

Glasgriff, der in der üblichen Weise befestigt wird. Da man mit ihnen

die Kugel soll völlig umschließen können, so müssen sie da, wo sie den

Fuß der Kugel umfassen sollen, je einen halbkreisförmigen Ausschnitt

von entsprechender Weite erhalten.

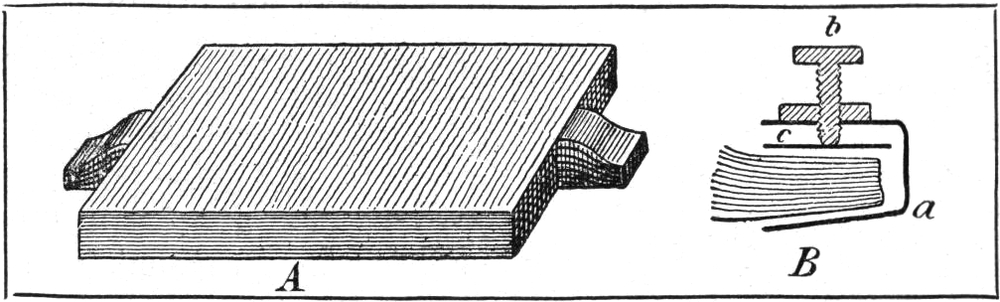

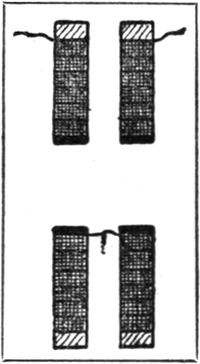

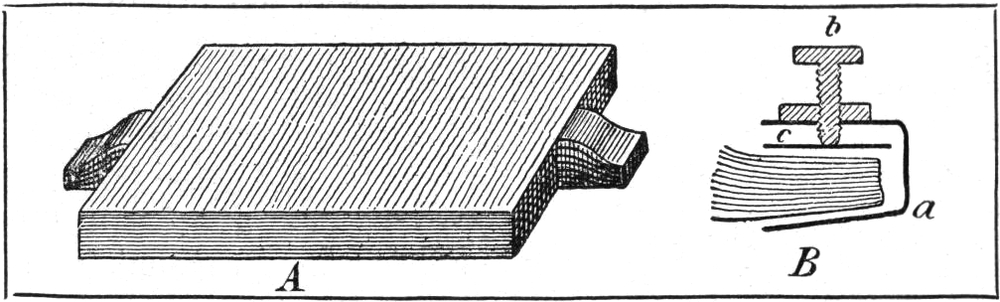

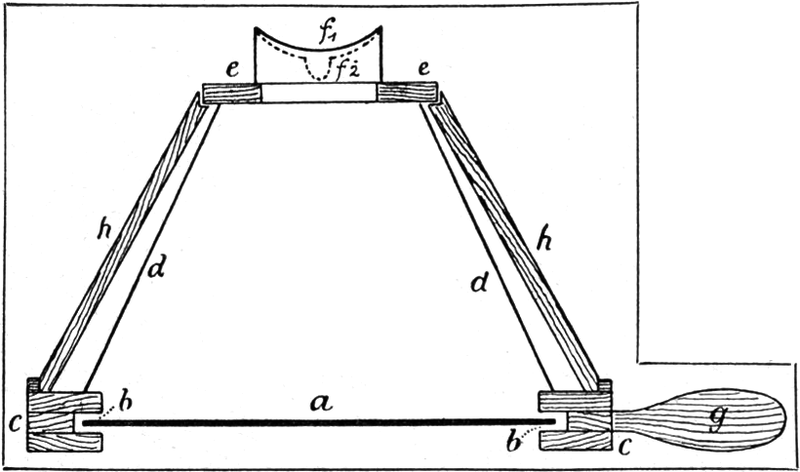

Franklinsche Tafel.

Die Franklinsche Tafel: Eine auf ihre Isolierfähigkeit geprüfte

Glastafel 30 : 30 cm groß, bekleben wir beiderseits je mit einem

15 : 15 cm großen Blatt Stanniol, so daß ringsherum ein 7½

cm breiter Rand frei bleibt. Auf ein ovales Brett, 30 cm lang,

12 cm breit, nageln wir zwei 2 cm hohe Leistchen auf,

die um etwa 2 mm mehr, als die Glasdicke beträgt, voneinander

entfernt sind, und kitten die Scheibe in den so erhaltenen Spalt. Nun

wird noch der freie Glasrand mit dünner Schellacklösung bestrichen.

(Über Schellackbezug siehe bei der Influenzelektrisiermaschine, Seite

20.)

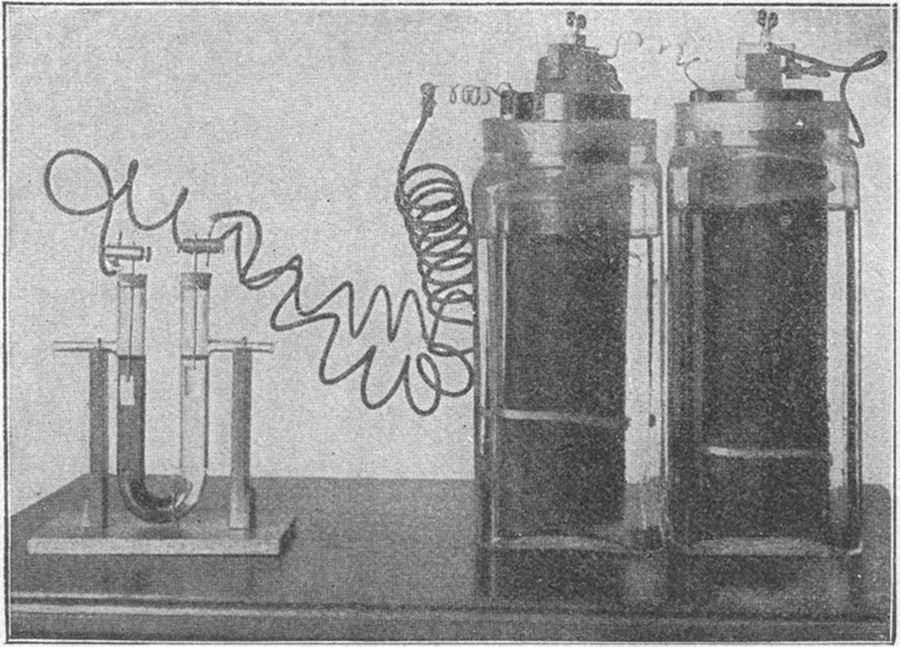

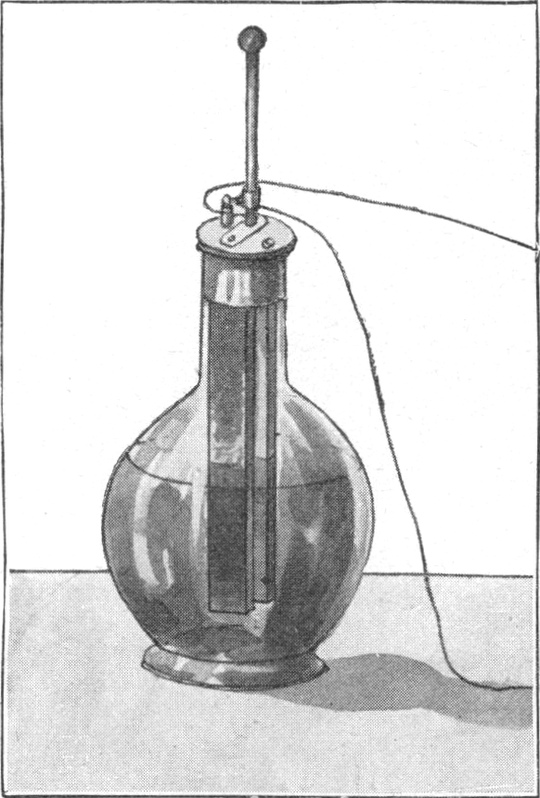

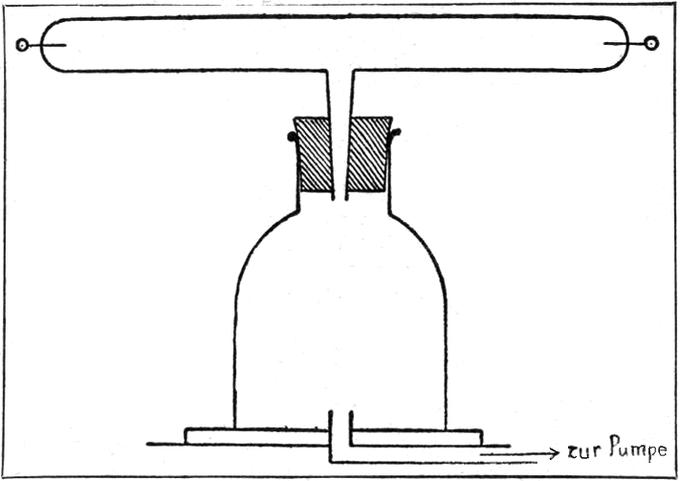

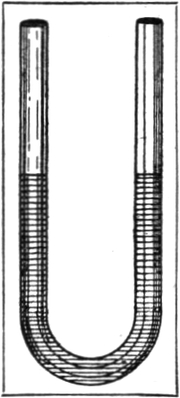

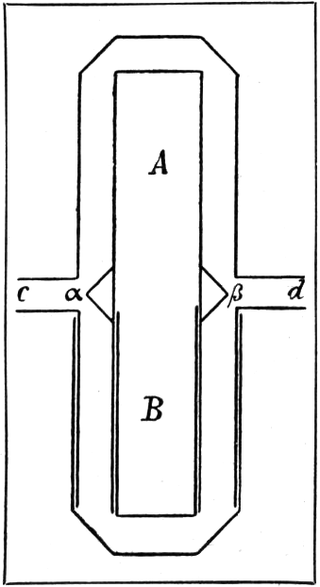

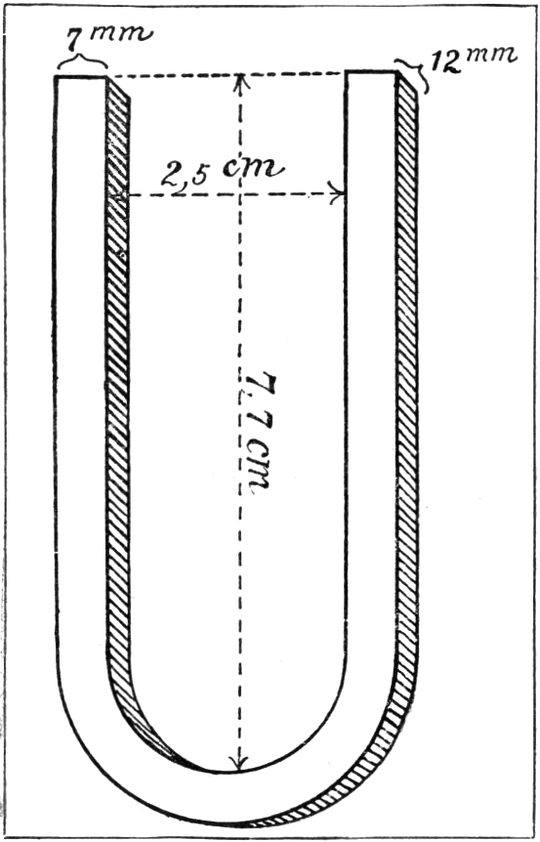

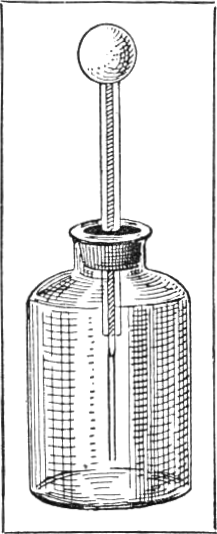

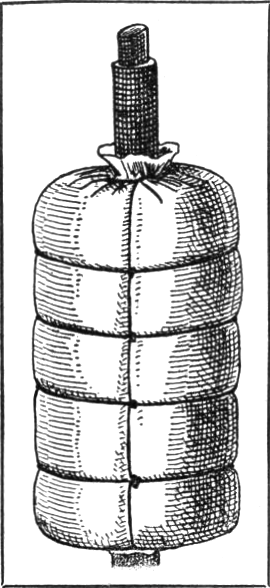

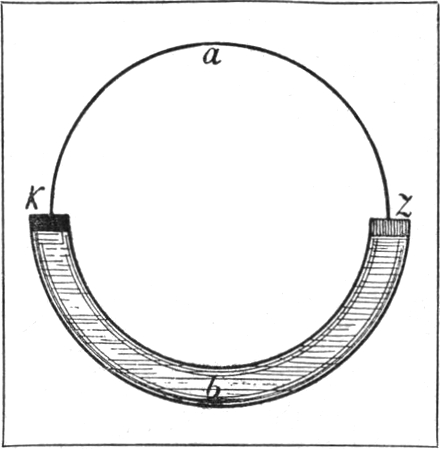

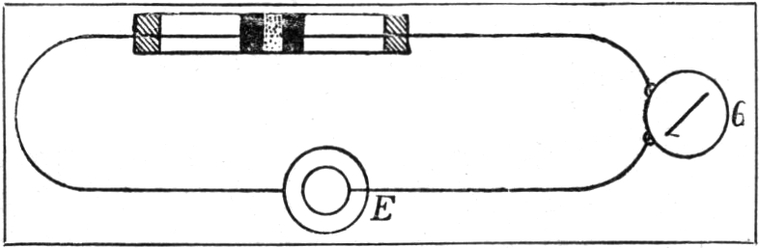

Leidener Flasche.

Die Leidener Flasche: Bevor wir uns eine solche herstellen, wollen

wir sehen, wie wir die guten Glassorten schon äußerlich, soweit

als das überhaupt möglich ist, von den schlechten unterscheiden

können. Betrachten wir ungefärbte Gläser im durchfallenden Lichte,

so erscheinen sie uns meist alle farblos; betrachten wir sie dagegen

auf der Schnittfläche, so scheinen die einen grün, die anderen

blau, seltener rot oder farblos. Gläser, die auf der Schnitt- oder

Bruchfläche bläulich oder rötlich erscheinen, sind von vornherein

für elektrische Zwecke unbrauchbar. Grünliches Glas, gewöhnliches

Fensterglas, ist oft recht gut; am sichersten geht man mit farblosem;

doch unterlasse man auch hier nicht, die zu verwendenden Gläser erst

auf ihre Isolierfähigkeit nach der oben angegebenen Methode zu prüfen.

Für Leidener Flaschen, an die keine allzugroßen Anforderungen gestellt

werden, kann man gewöhnliche Einmachgläser gut verwenden. Diese werden

gründlich gereinigt und zuletzt mit etwas Weingeist abgewaschen. Nun

wird das Stanniol zuerst innen, dann außen möglichst blasen- und

faltenlos mit Eiweiß aufgeklebt. Wer nicht sehr[S. 9] gewandt ist,

wird gut daran tun, den Belag nicht in einem Stück aufzukleben, sondern

in etwa 5 bis 10 cm breiten Streifen. Die Höhe des Belags

soll bei kleinen Flaschen ¾, bei großen ⅔ der Gesamthöhe der Flasche

betragen. Der oben frei gebliebene Glasrand wird mit einem dünnen

Schellacküberzug versehen. Ähnlich wie es nachher beim Elektroskope

beschrieben ist, wird hier eine mit einer Messingkugel versehene

Metallstange in der Flasche befestigt. Um das untere Ende dieser Stange

wird ein aus mehreren Stanniolstreifen bestehendes Büschel herumgelegt

und mit Bindfaden befestigt; die freien Enden dieser Streifen sollen

auf dem Boden der Flasche aufliegen.

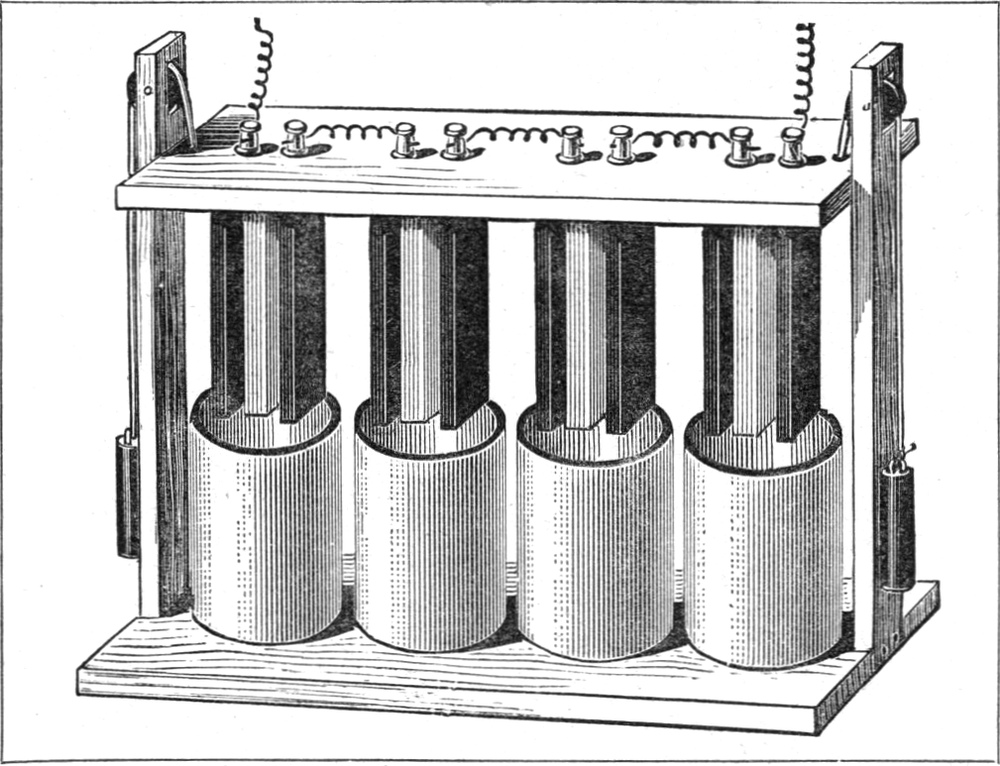

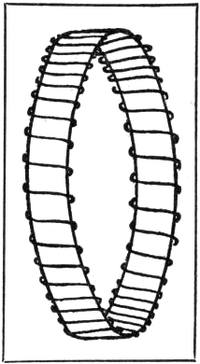

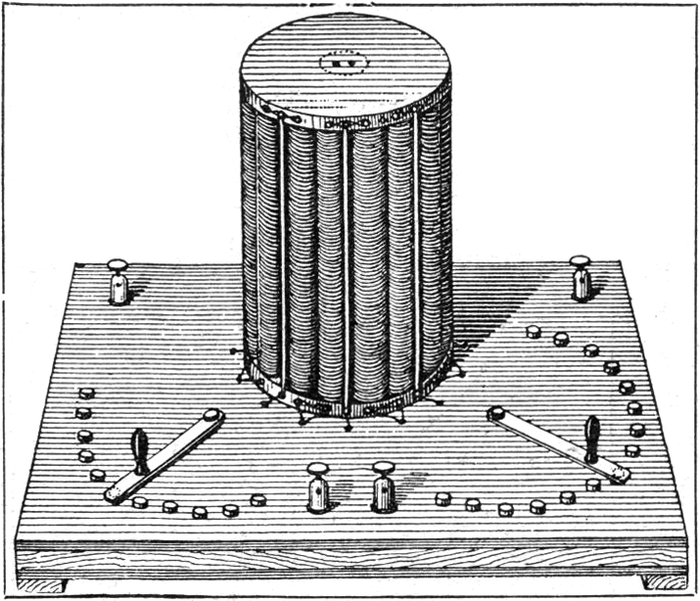

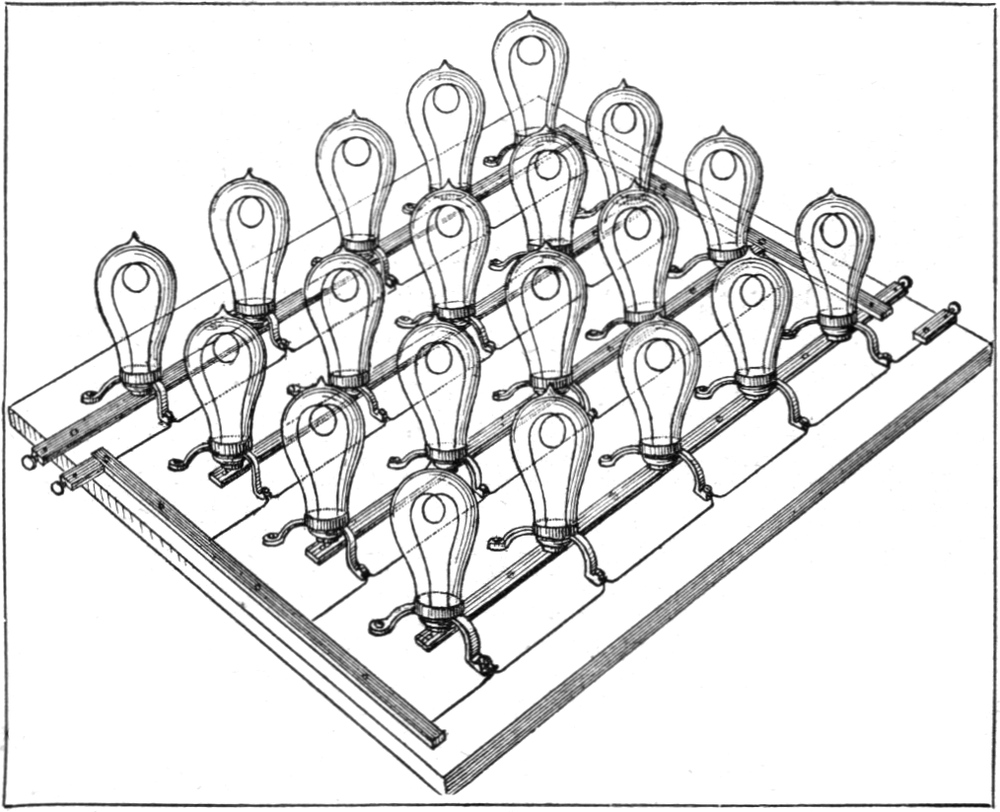

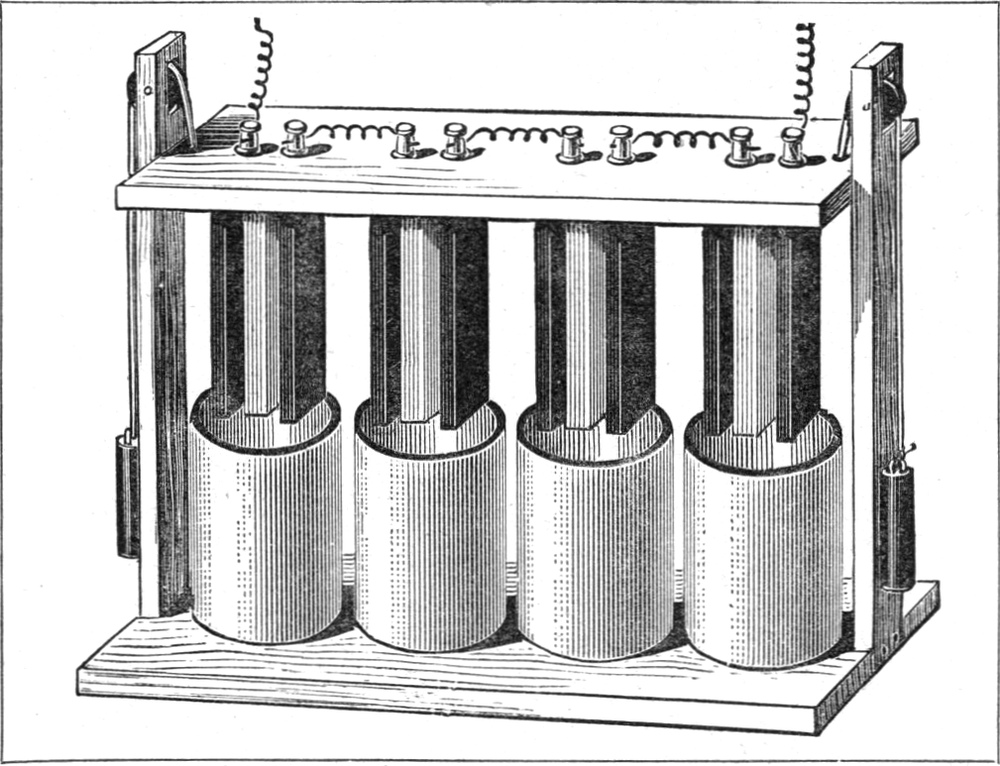

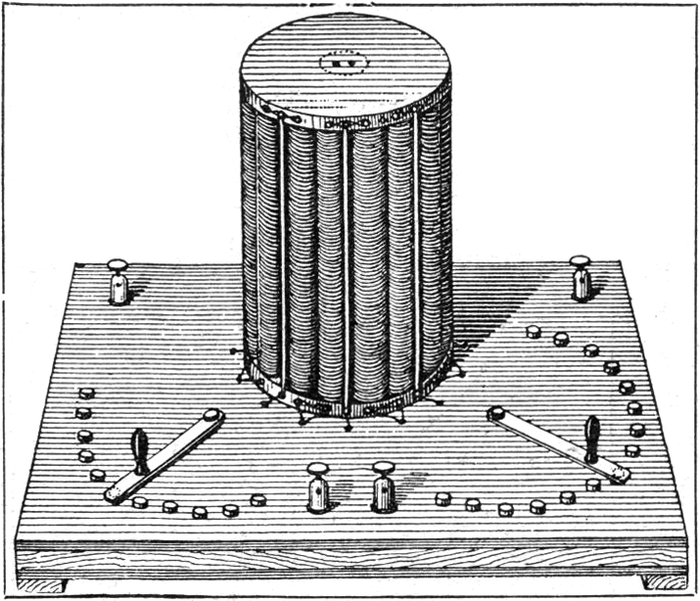

Wir können uns auch aus großen Reagenzgläsern eine große Anzahl kleiner

Leidener Flaschen machen und sie zu einer Batterie zusammenstellen,

indem wir alle inneren Beläge miteinander verbinden und ebenso alle

äußeren.

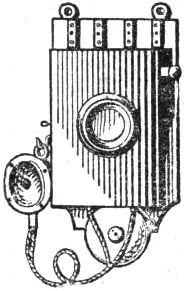

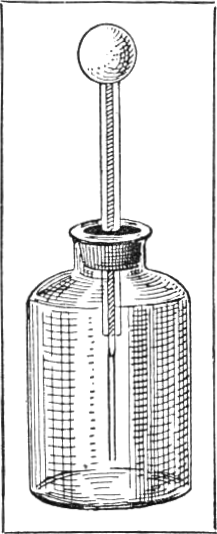

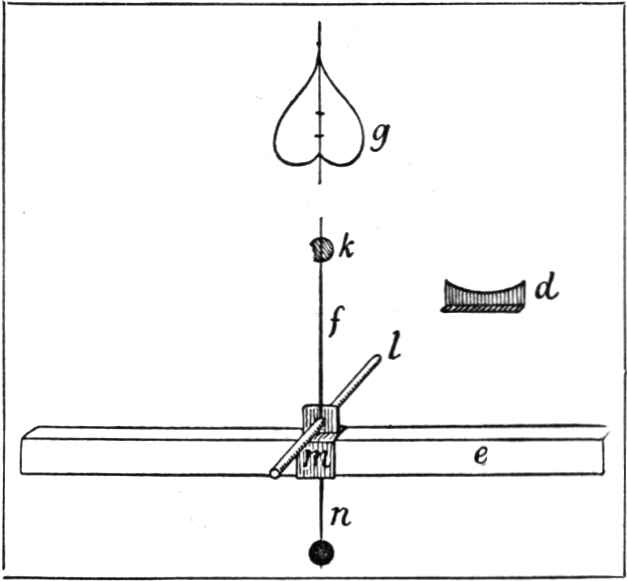

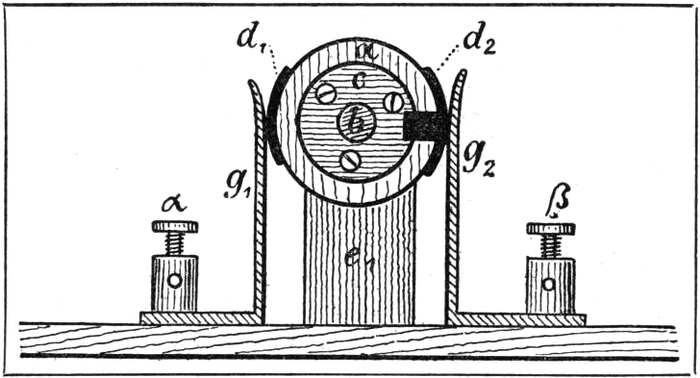

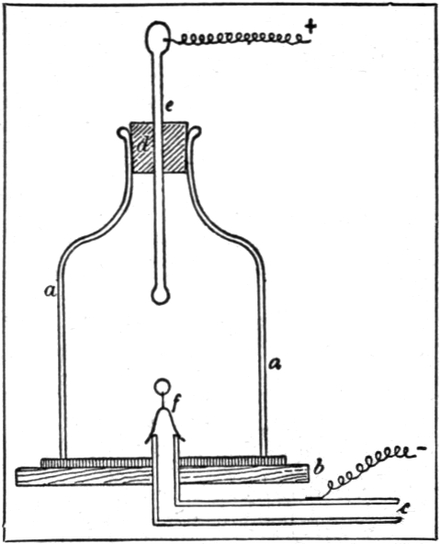

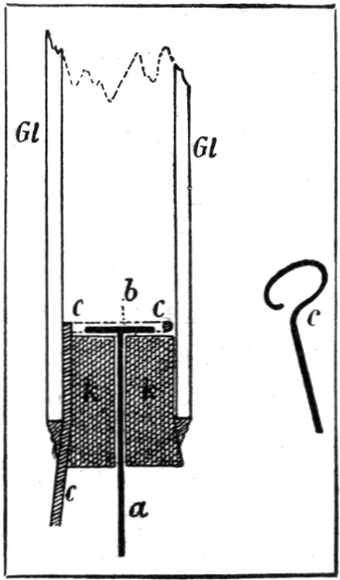

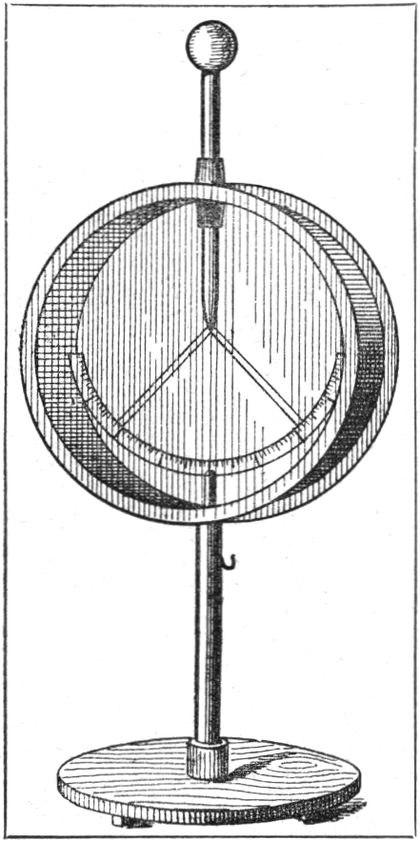

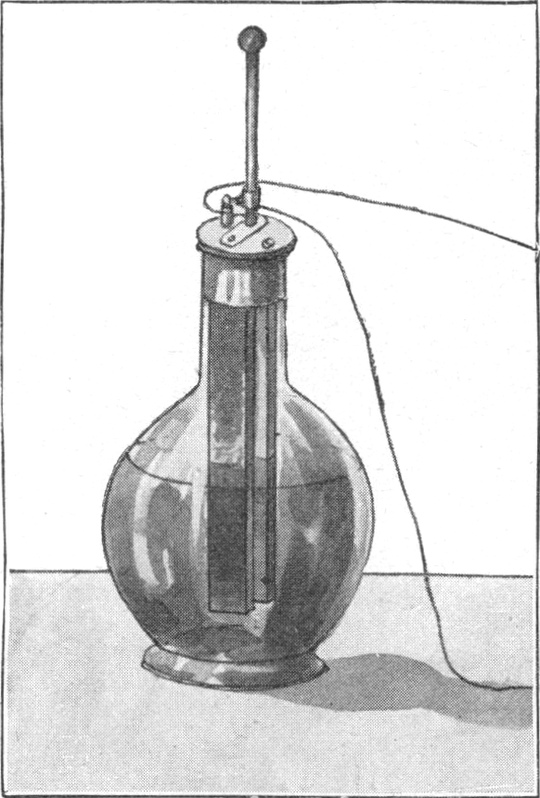

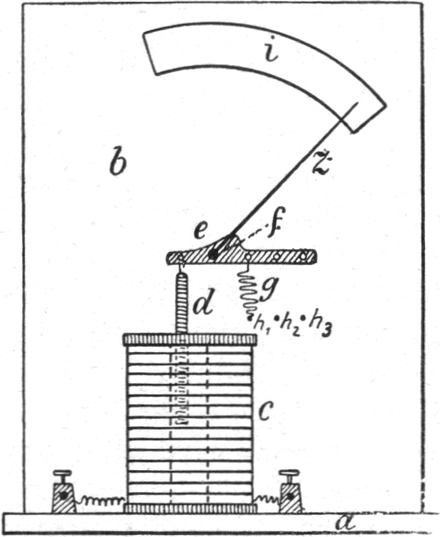

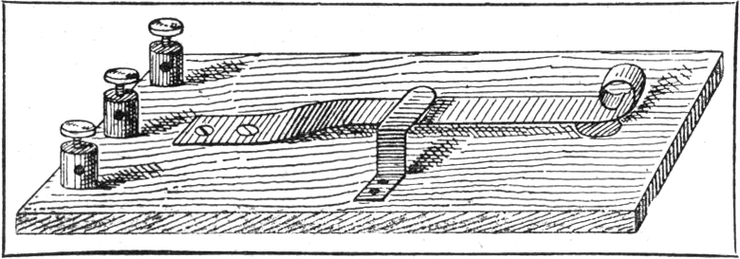

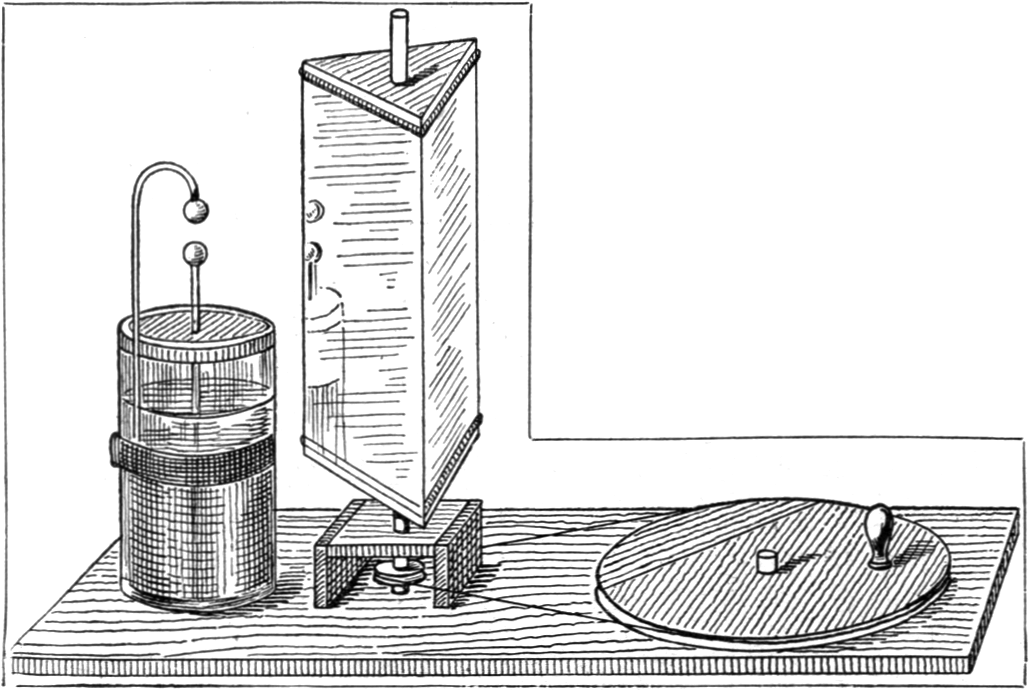

Abb. 5. Elektroskop.

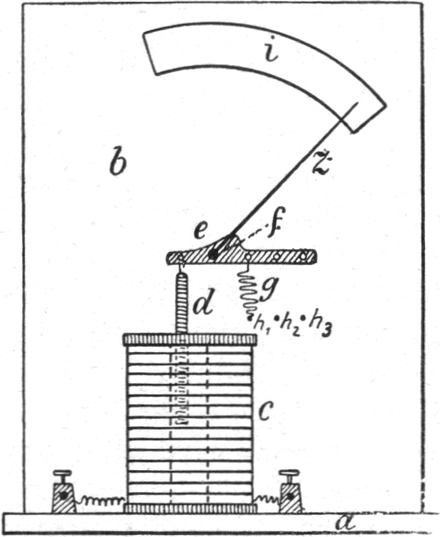

Elektroskop.

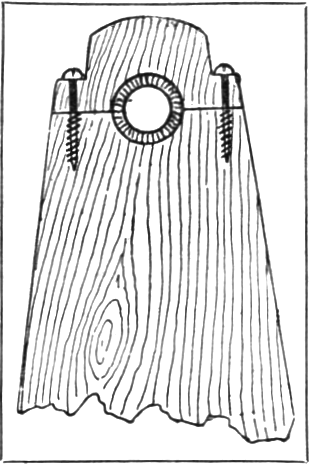

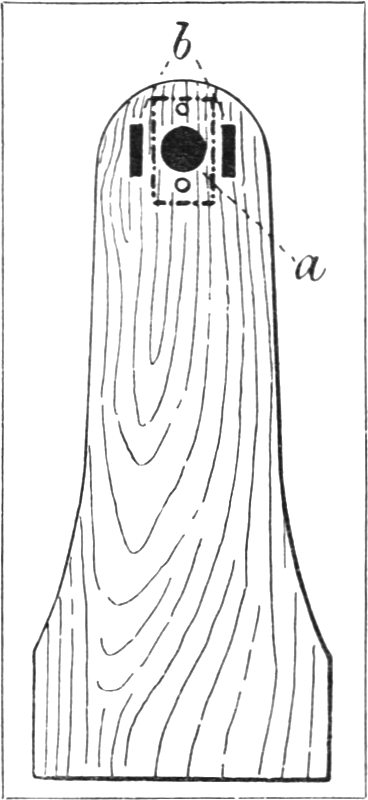

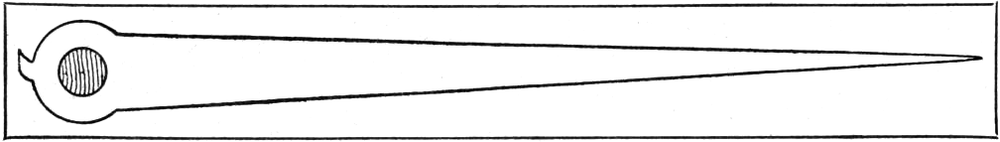

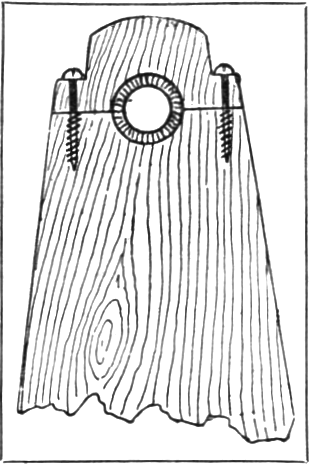

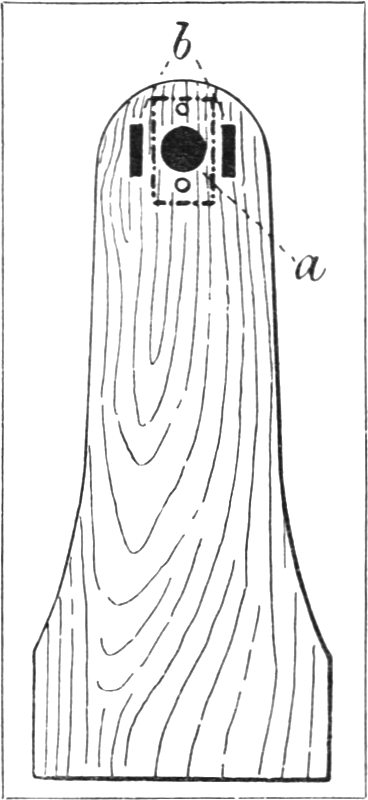

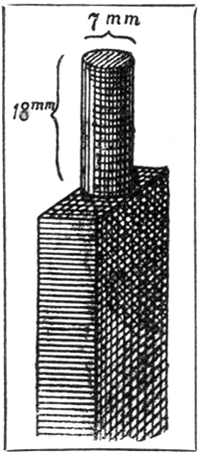

Zur Herstellung eines Elektroskopes brauchen wir eine etwa 10 cm

hohe, 7 cm breite, sehr gut isolierende Flasche mit nicht zu

engem Hals. Ein etwa 5 mm starkes Messingstängchen wird an

einem Ende meißelartig zugefeilt und an das andere Ende wird eine

Messingkugel oder ein Blechscheibchen, dessen Rand abgerundet ist,

aufgelötet. Nun wird diese Messingstange in ein Glasrohr gesteckt,

in das sie aber nur knapp hineingehen soll, und das so lang sein

muß, daß nur das zugeschärfte Ende frei bleibt. Ein Kork, der gut

auf die Flasche paßt, erhält ein Loch, durch das die Glasröhre mit

der Messingstange so weit hindurchgesteckt wird, daß das untere Ende

der Stange etwa 7 cm vom Boden der Flasche entfernt ist. Aus

ganz dünnem Stanniol, oder besser aus unechtem Blattgold schneiden

wir uns zwei 4 mm breite, 5 cm lange Streifen, die man

übrigens auch von einem Goldschläger vorrätig beziehen kann, und kleben

sie mit einer möglichst geringen Spur von Eiweiß so auf den beiden

zugeschärften Seiten der Messingstange an, daß sie dicht nebeneinander[S. 10]

und parallel zueinander herunterhängen. Die Arbeit des Aufhängens

der Blättchen erfordert vollkommen ruhige Luft; man halte womöglich

auch den Atem an. Die Abb. 5 zeigt das fertige Elektroskop. (Über die

Herstellung eines feineren Instrumentes siehe im Anhang.)

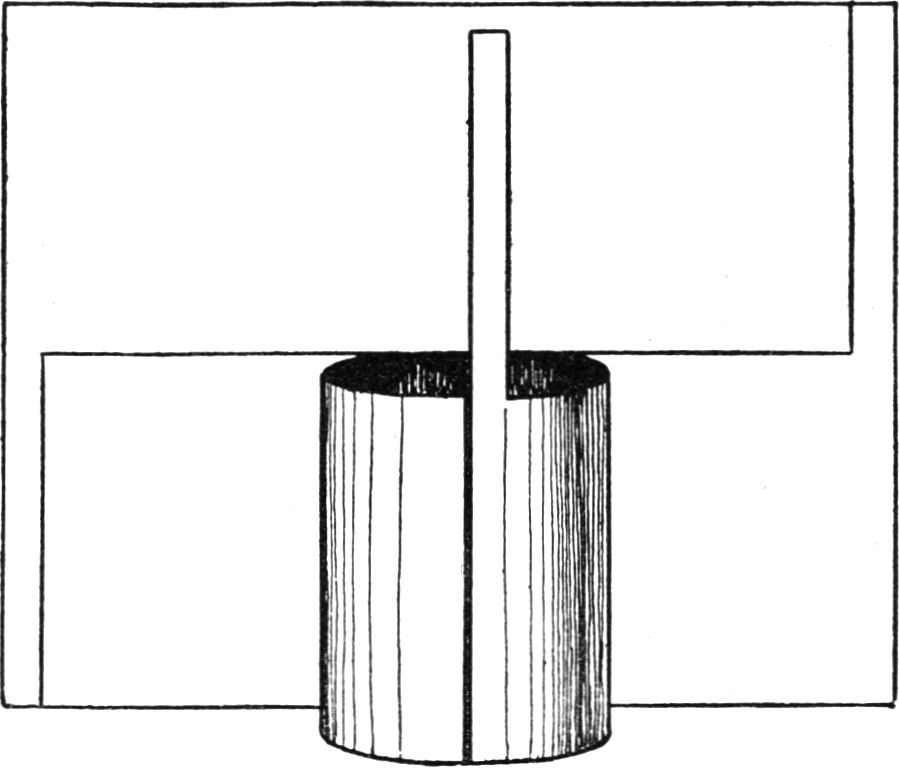

Reibungselektrisiermaschine.

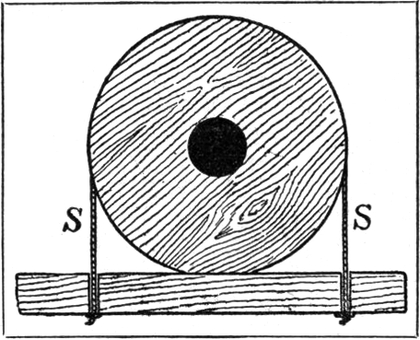

Nun wollen wir sehen, wie sich Rudi seine Reibungselektrisiermaschine

mit verhältnismäßig wenig Mitteln hergestellt hat. — Zuerst sah

er sich nach einer geeigneten Scheibe um. Sich eine solche bei dem

Mechaniker zu kaufen, war ihm zu teuer. Da er einmal einen alten, schon

mehrfach gesprungenen Spiegel in der Gerätekammer gesehen hatte, so

fragte er seine Mutter, ob er diesen für seine Zwecke verwenden dürfte,

und er erhielt die Erlaubnis. Ein ziemlich großes Stück des Glases war

noch unbeschädigt; dies trug er zum Glaser und ließ es sich zu einer

runden Scheibe schneiden, die einen Durchmesser von 30 cm bekam.

Abb. 6. Angelötete Scheibe.

Abb. 7. Die Stützen des Rohrs.

Befestigung der Achsen an Glasscheiben.

Nun schabte er mit einem alten Messer den Quecksilberbelag ab und ging

mit der Scheibe zu einem Glasgraveur, um sich ein Loch in die Mitte der

Platte bohren zu lassen. Da der Graveur aber keine Garantie für die

Platte übernehmen wollte und sagte, bei dem Bohren springe jede dritte

Platte, so besann sich Rudi, wie er diesem Übel abhelfen könnte. Mit

Flußsäure ätzen, das wäre ihm bei dem dicken Glase zu langsam gegangen;

aber er hatte eine andere Idee: ließe sich denn nicht die Notwendigkeit

eines Loches umgehen? Gewiß, und zwar ganz leicht. Triumphierend über

den guten Einfall ging nun Rudi mit seiner Scheibe wieder nach Hause.

Hier suchte er zuerst nach einer geeigneten Metallstange oder Röhre

für die Achse und fand dann auch ein 20 cm langes und 1,5

cm dickes Stück eines Gasrohres, das er in zwei gleiche Teile

auseinandersägte, worauf er die Schnittränder völlig eben feilte. Nun

schnitt sich Rudi aus 1 bis 2 mm starkem Messingblech zwei 6

cm große Scheiben aus und lötete sie so auf die eben gefeilte

Schnittfläche, wie es Abb. 6 zeigt; dabei mußte er besonders[S. 11] darauf

achten, daß die Längsachse des Rohres völlig senkrecht auf der Ebene

der Blechscheibe stand; um einem Verbiegen der Blechscheibe gegen die

Achse vorzubeugen, lötete er vier 3 mm breite Blechstreifen

so an die Scheibe einerseits und an dem Rohr anderseits an, wie dies

in Abb. 7 zu erkennen ist. Den Rand der Blechscheibe krümmte er mit

einer Flachzange etwas von der Achse weg um, wie dies ebenfalls aus

der Abb. 7 hervorgeht. Nachdem nun so zwei völlig gleiche Achsenstücke

hergestellt waren, bezeichnete Rudi den Mittelpunkt der Scheibe mit

einem kleinen Tintenpunkt; er hatte die Mitte mit Hilfe der beiden

Mittelsenkrechten zweier Sehnen gefunden. Nun bereitete er sich einen

Schellackkitt, wie dies Seite 5 schon beschrieben wurde, goß davon in

genügender Menge um den Mittelpunkt der Scheibe herum und drückte die

Blechscheibe mit der angelöteten Achse darauf; dann bemühte er sich,

diese noch möglichst senkrecht zur Glasscheibe zu stellen. Allein sein

Bemühen war vergebens, denn der Kitt war zu rasch hart geworden. Nun

hieß es, die Achse nochmals von der Scheibe los zu bekommen; Erwärmen

hätte nicht viel geholfen und zudem die Glasscheibe gefährdet; den

Schellack mit Spiritus aufzulösen ging auch nicht, da er zum größten

Teil unter der Blechscheibe lag. Rudi versuchte nun mit einem spitzen

Instrument zwischen Glas- und Blechscheibe einzudringen; dies brachte

ihm schließlich Erfolg. Er befreite beide Scheiben von dem alten

Schellack und begann die Arbeit von neuem. Was für Fehler trugen nun

an dem Mißerfolge die Schuld? Erstens hatte er den Schellackkitt beim

Auftragen zu lange brennen lassen; dadurch war nicht nur zu viel

Spiritus verbrannt, sondern der geschmolzene Schellack war überhitzt

worden, was ihn in eine fast unschmelzbare[S. 12] harte Masse verwandelte.

Zweitens hätten beide Gegenstände, Glas- und Messingscheibe, etwas

vorgewärmt werden müssen; doch daß er letzteres vergessen hatte, war

sein Glück, denn sonst wäre es ihm wohl kaum noch gelungen, die beiden

Teile unbeschädigt wieder zu trennen. Beim zweiten Versuch gelang

ihm nun das Zusammenkitten zu voller Zufriedenheit. Er hatte sich

diesmal auch einer recht praktischen Hilfseinrichtung zum raschen

Senkrechtstellen der Achse bedient: Er machte sich aus starker Pappe

ein Winkelscheit, dessen Form aus Abb. 8 hervorgeht; der Ausschnitt

im Scheitel des rechten Winkels dient dazu, daß das Winkelscheit,

ohne durch die Messingscheibe behindert zu werden, sowohl auf der

Glasplatte, als auch an der Achse angelegt werden kann; sobald er die

Achse auf den Schellack aufgedrückt hatte, überzeugte er sich mittels

dieses Winkelscheites von ihrer richtigen Stellung. In der gleichen

Weise befestigte Rudi die andere Achse, genau in der Verlängerung der

ersten.

Abb. 8. Winkelscheit.

Glasätzen mit Flusssäure.

Für solche, die es vorziehen, das Loch durch die Platte mit Flußsäure

zu ätzen, sei erwähnt, daß mit Flußsäure sehr vorsichtig

umgegangen werden muß, schon weil ihre Dämpfe den Schleimhäuten des

Mundes und der Nase äußerst gefährlich sind, und weil sie, auf die

Haut gebracht, sehr bösartige Wunden verursacht. Sie wird in Gummi-

oder Bleigefäßen aufbewahrt und ist in jedem Geschäft, das Chemikalien

führt, zu haben. Es ist sehr zu empfehlen, beim Hantieren mit dieser

Säure ein Fläschchen mit konzentriertem Ammoniak bereitzustellen; ist

von der Säure etwas an einen unrichtigen Platz gekommen, so gießt man

reichlich Ammoniak zu, wodurch ein Schaden sicher verhindert wird.

Um ein Loch in die Platte zu ätzen, muß man erst die ganze

Platte auf beiden Seiten mit einer Wachsschicht überziehen und dann an

der Stelle und in der Größe des[S. 13] erwünschten Loches das Wachs abschaben

und den Wachsrand noch bis zu 5 mm wallartig erhöhen. In das

dadurch entstandene Näpfchen wird nun Flußsäure gegossen und mit einem

Papierhütchen wird es zugedeckt. So bleibt dann die Platte etwa 2

Stunden liegen, nach welcher Zeit das angeätzte Glas mit einem Nagel

oder sonst einem spitzen Gegenstand aufgeschabt wird; dies wird alle 2

bis 3 Stunden wiederholt. Über Nacht läßt man stehen; am nächsten Tag

wird mit Fließpapier die noch vorhandene Flüssigkeit aufgesaugt und

durch frische Flußsäure ersetzt. Dies setzt man fort, bis ungefähr die

Hälfte der Glasdicke durchgeätzt ist, und beginnt dann mit dem gleichen

Verfahren von der anderen Seite.

Hat man also eine durchbohrte Scheibe, so kann man die Achse aus einem

Stück machen. Etwas mehr als halbe Glasdicke neben der Mitte der Achse

wird auf diese eine Messingscheibe aufgeschoben und angelötet, und

daran wird nun die Glasscheibe mit Schellack angekittet. Dann wird eine

zweite Messingscheibe auf die Achse geschoben und auf der Glasplatte

festgekittet; diese auch noch an der Achse anzulöten ist unnötig.

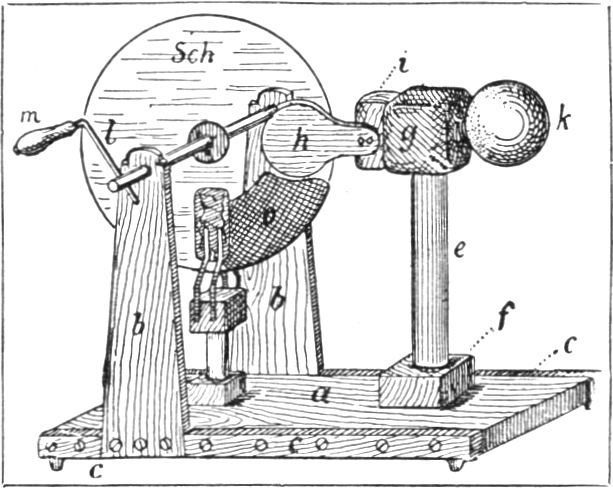

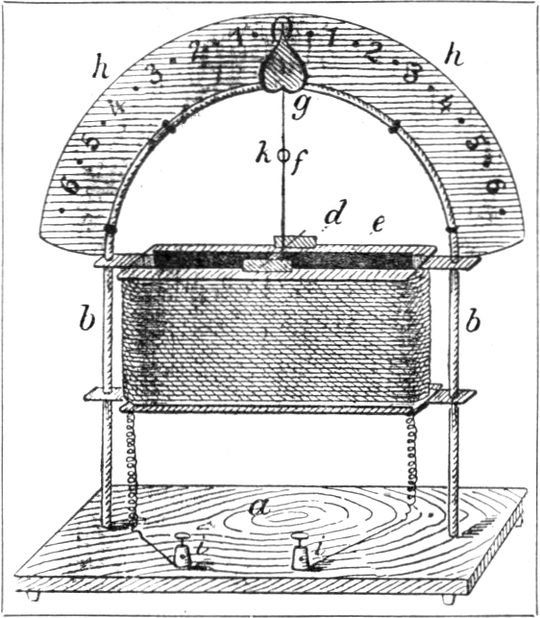

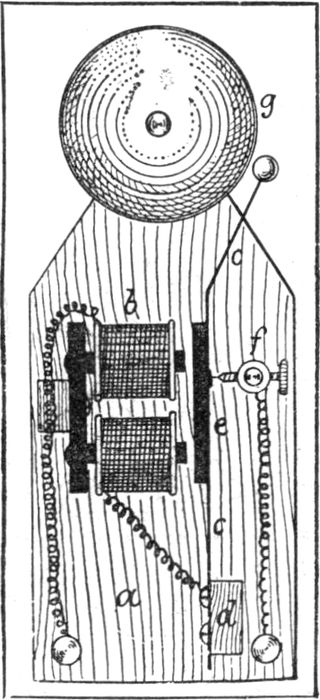

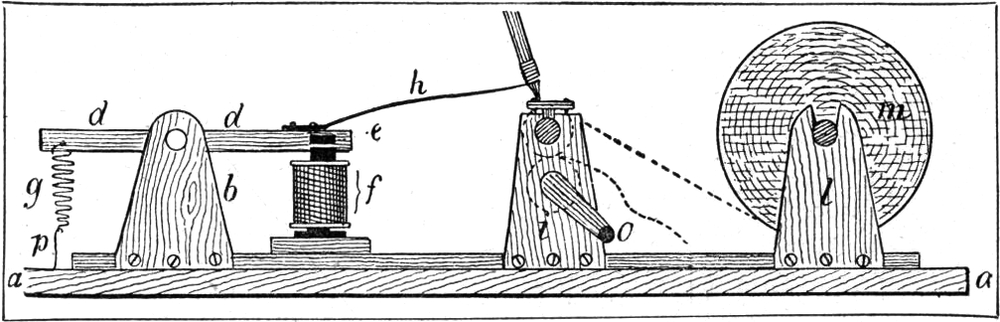

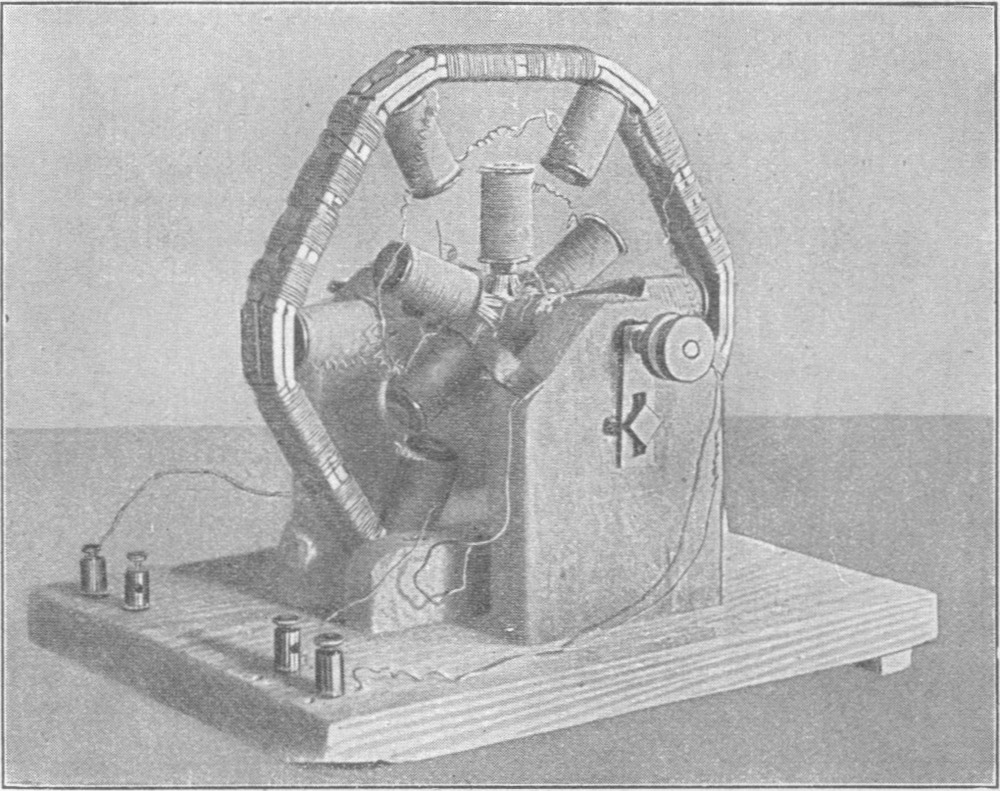

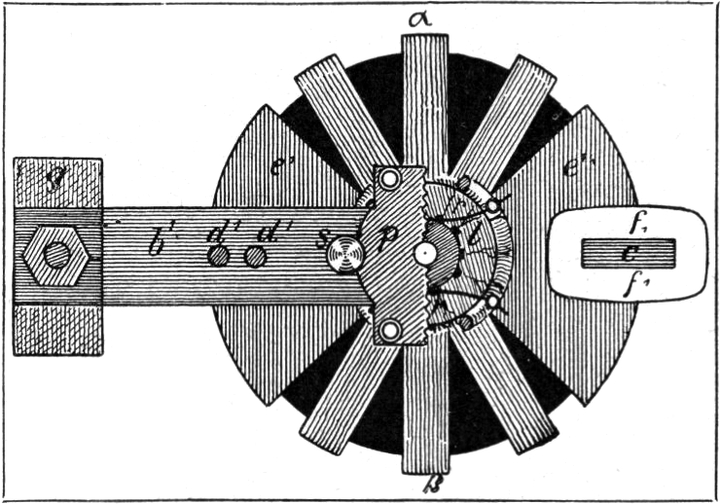

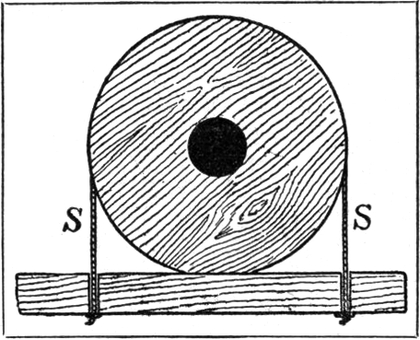

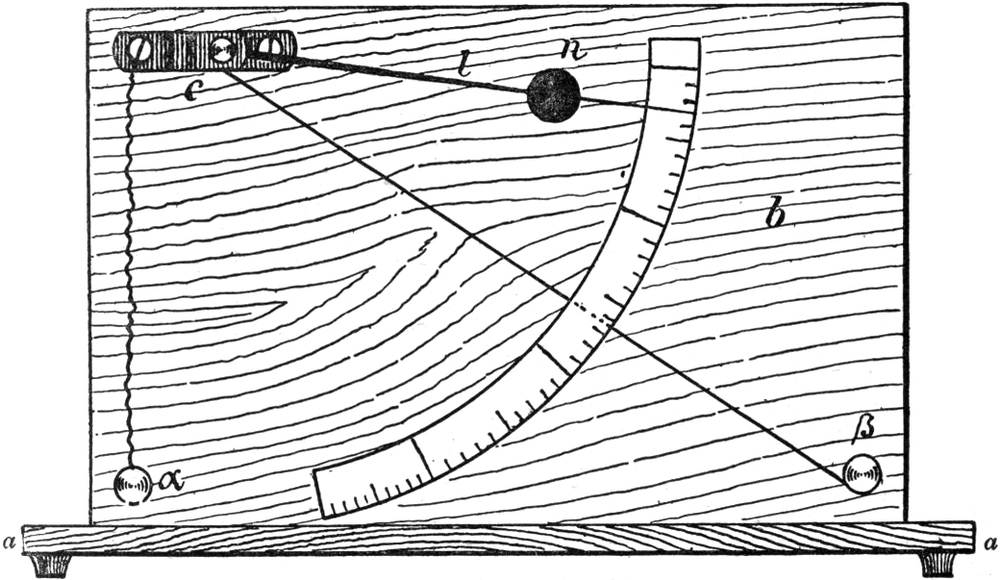

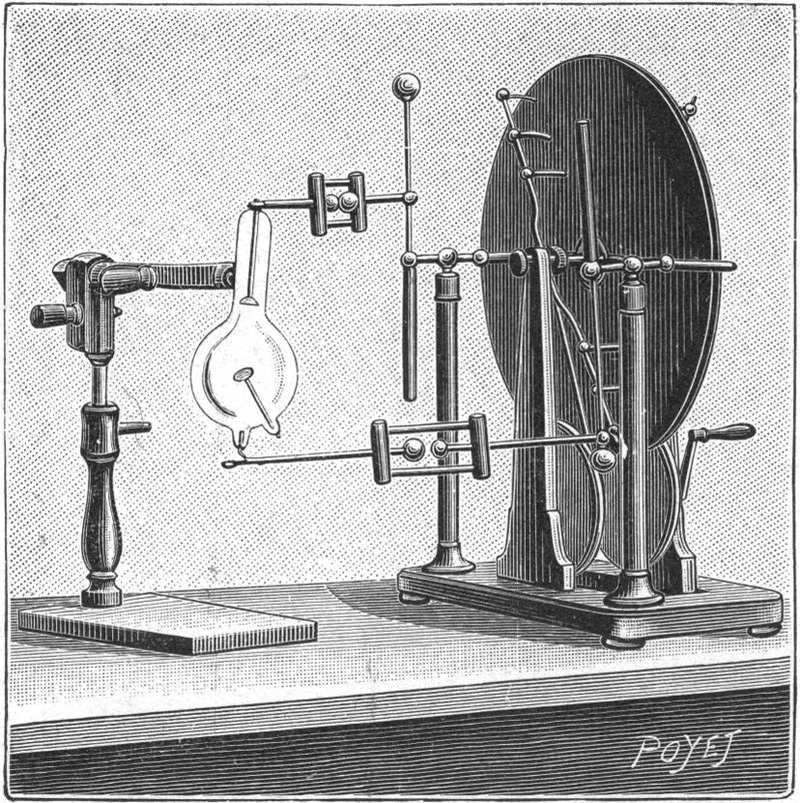

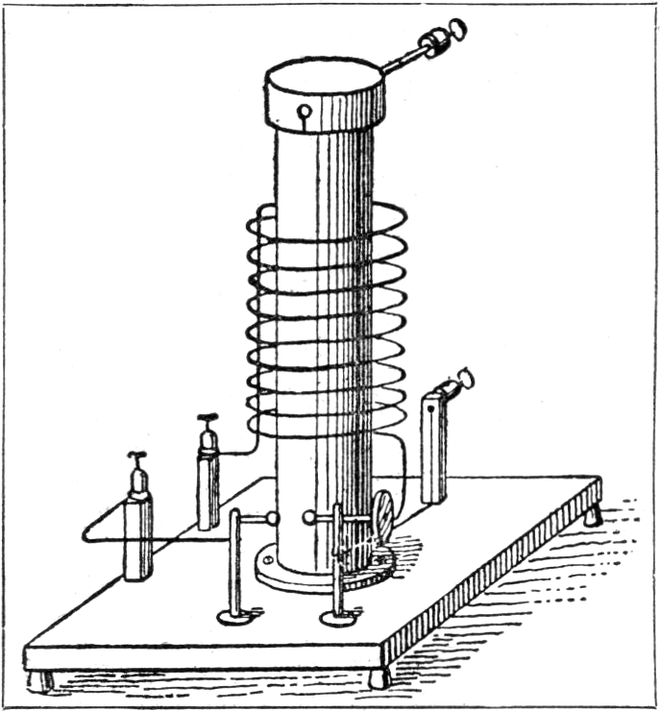

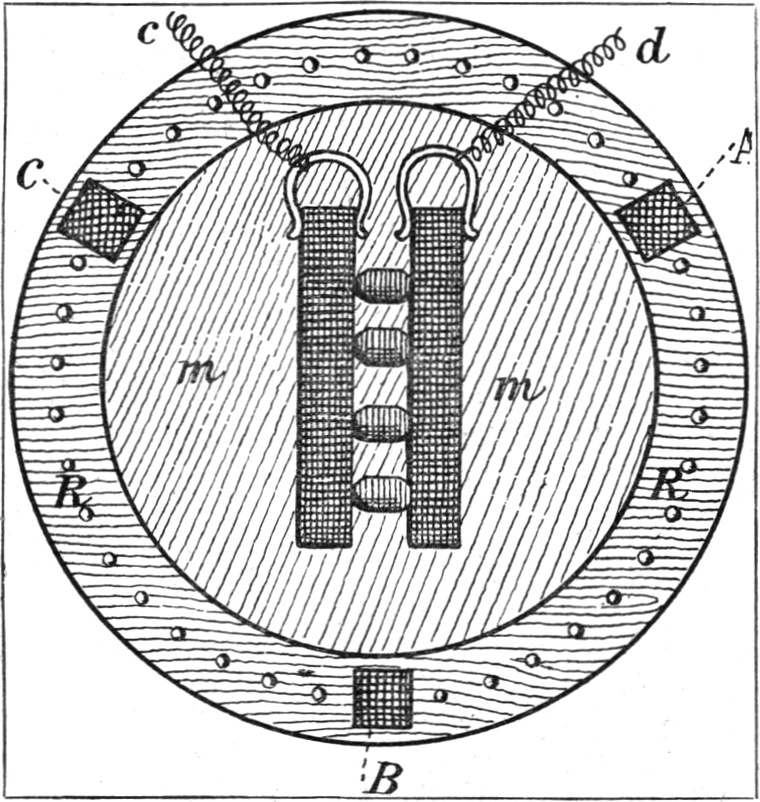

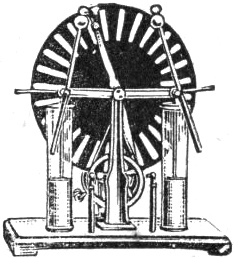

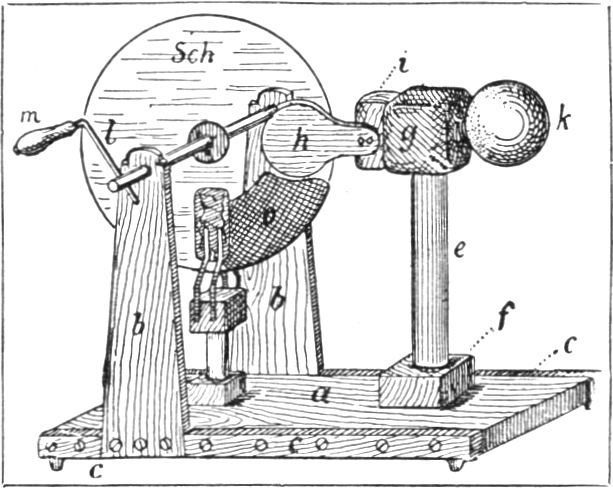

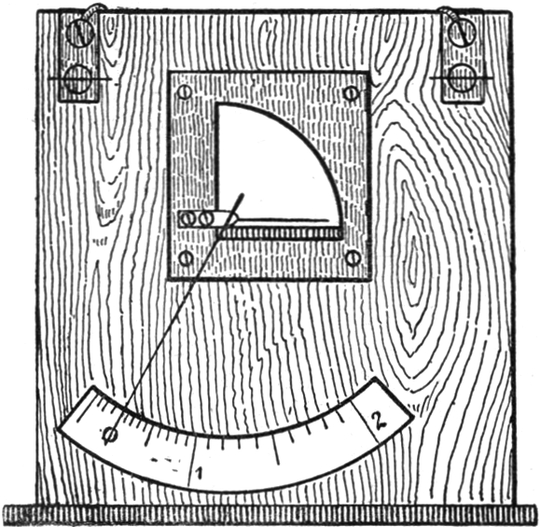

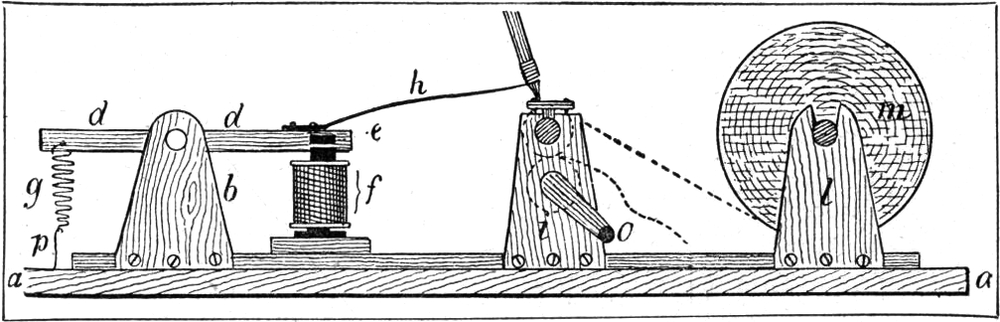

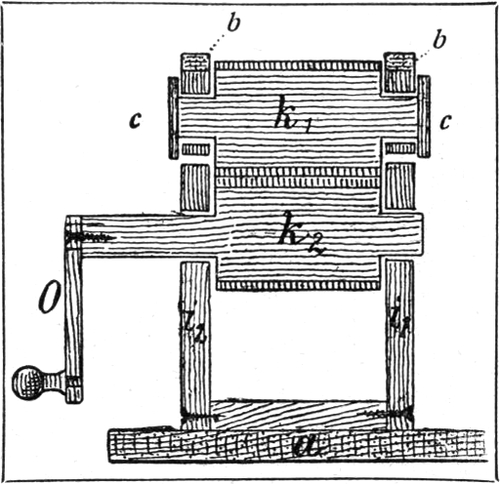

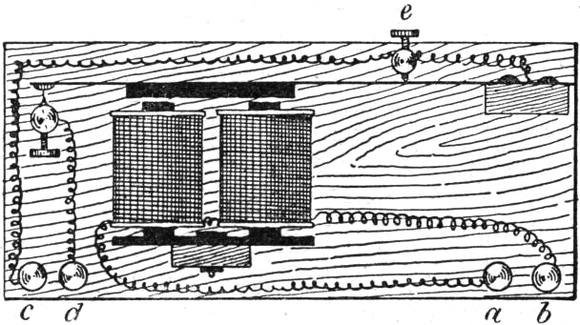

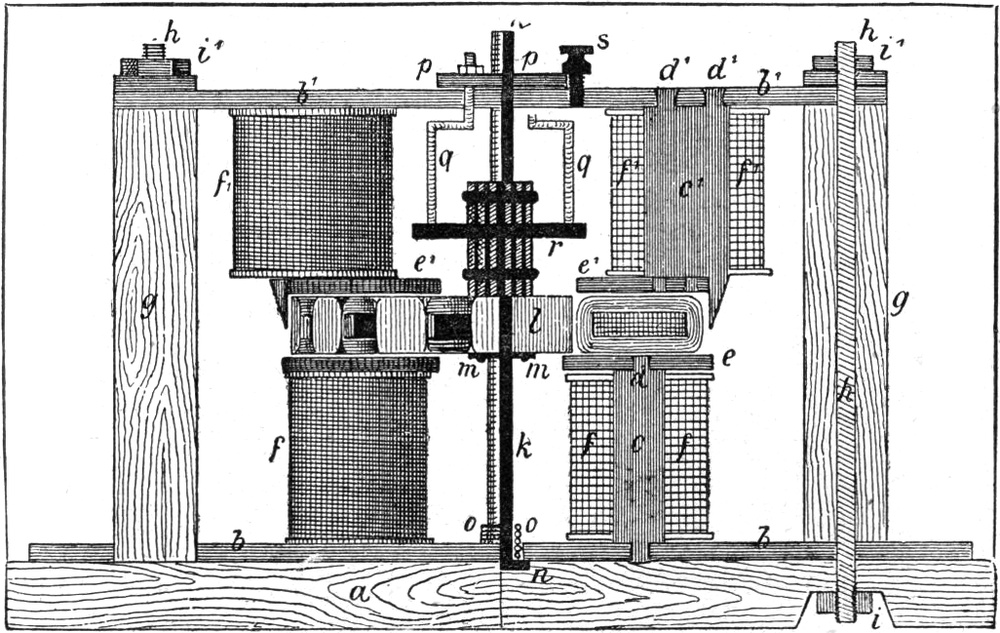

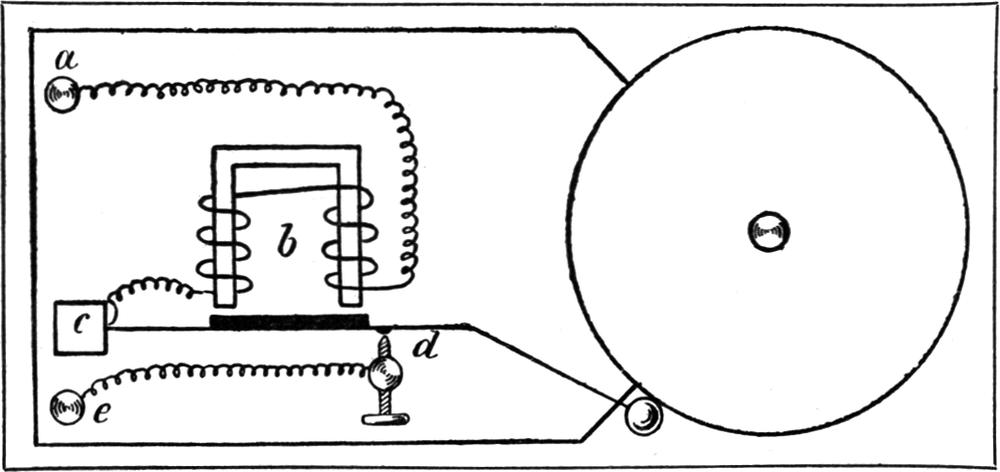

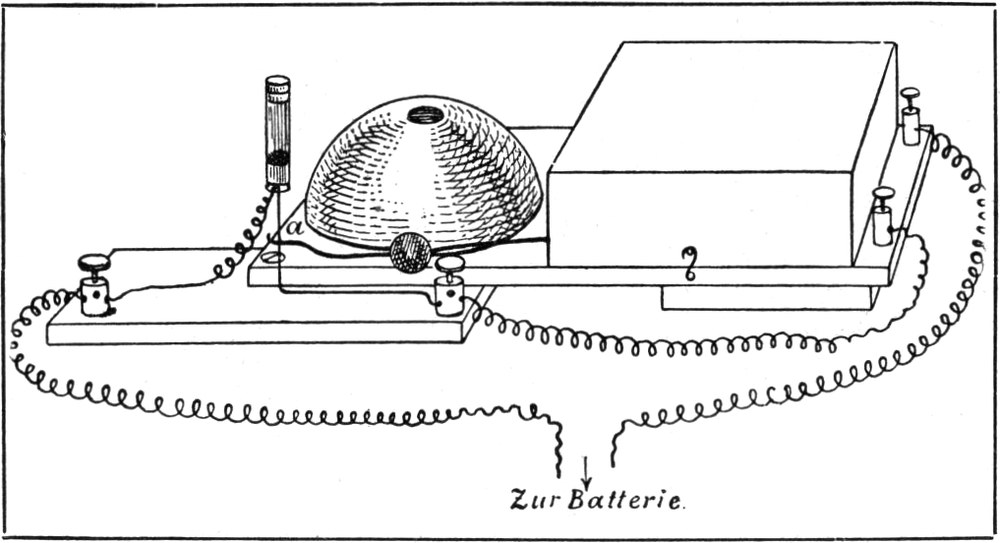

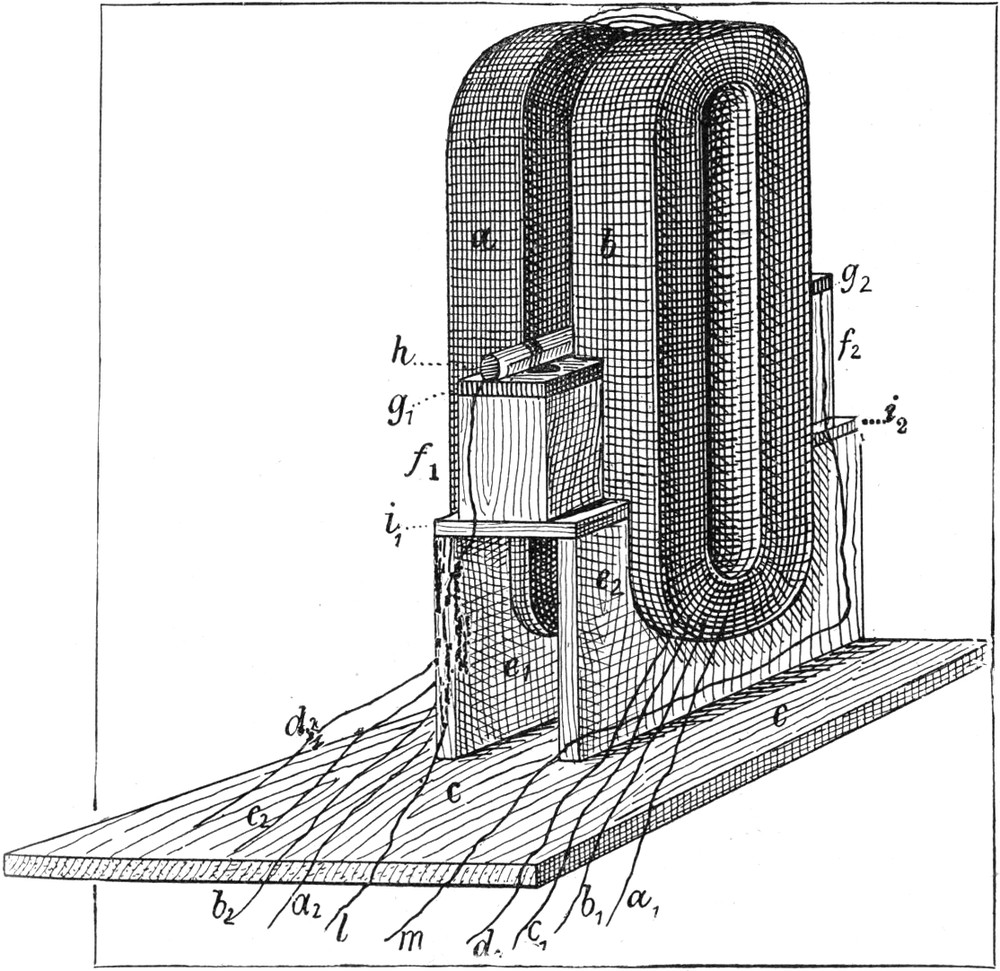

Abb. 9. Reibungselektrisiermaschine.

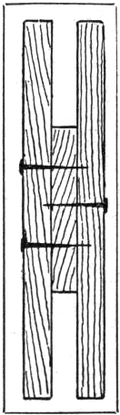

Nachdem nun Rudi die Achsen in der erwähnten Weise an der Scheibe

angebracht hatte, schritt er zur Anfertigung des Gestelles. Abb. 9

zeigt die fertige Maschine. (Da die einzelnen Maße von der Größe der

Scheibe abhängen, geben wir keine Zahlen an, sondern verweisen nur auf

die aus der Abbildung hervorgehenden Größenverhältnisse.) a

ist ein starkes Brett aus hartem Holz; Rudi hatte zuerst Tannenholz

verwendet; doch da dieses sich nach gar nicht langer Zeit warf,

so mußte er es durch Nußbaumholz ersetzen. Wer dennoch Tannenholz

verwenden[S. 14] will, muß auf der Unterseite mindestens drei Leisten aus

hartem Holz quer zu den Fasern des Brettes aufleimen und anschrauben

(Leimen oder Schrauben allein genügt nicht!); b, b sind

die beiden Lagerträger, die aus Tannenholz gefertigt sein dürfen; sie

werden an die Seiten des Brettes a angeschraubt. Um ihnen noch

mehr Halt zu geben, schraubte Rudi in der Art Leisten an den Rand des

Brettes, daß die Träger gewissermaßen in einer Vertiefung festsaßen.

Die Lager selbst machte er folgendermaßen: er wickelte um die Achse

einen 2 mm starken Kupferdraht, Windung hart an Windung, bis er

auf diese Weise ein 6 cm langes Stück umwunden hatte, das er

von der Achse abstreifte, mit Lötwasser bestrich, mit einem Plättchen

dünn gehämmerten Lotes umgab und so lange in eine Bunsenflamme hielt,

bis alles Lot sich schön zwischen den Windungen verteilt hatte. Es

war so ein Röhrchen entstanden, das er nun in zwei gleiche Teile

zersägte, welche die Achsenlager bilden sollten; als er sie jedoch

wieder auf die Achse schieben wollte, paßten sie nicht mehr darauf,

denn es war etwas zu viel Lot in das Innere gelaufen; dies entfernte

er mit der Rundfeile, bis sie sich ohne zu großen Spielraum aber doch

leicht auf der Achse hin und her schieben ließen. Nun bohrte Rudi in

die oberen Enden der Lagerträger je ein Loch, das so groß war, daß ein

Lagerröhrchen gerade noch hindurchgesteckt werden konnte, und sägte,

die Mitte dieses Loches kreuzend, den oberen Teil des Lagerträgers

ab (siehe Abb. 10). Mit zwei Holzschrauben konnte er diesen wieder

aufschrauben und so das Lagerröhrchen fest einklemmen.

Abb. 10. Lagerträger.

Abb. 11. Gestell des Reibzeugs.

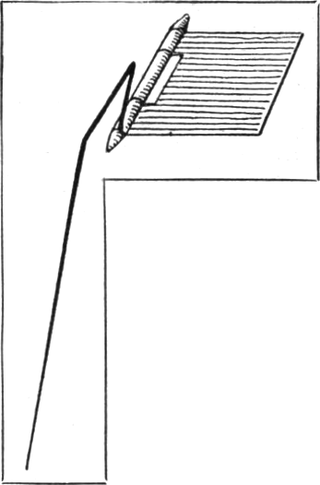

Für die Kurbel benutzte Rudi eine 4 mm starke Eisenstange

(l in Abb. 9), die er rechtwinkelig umbog, worauf er über das

eine Ende einen hohlen Griff (m) stülpte und[S. 15] das andere in das

an dem einen Ende der Achse angebrachte Loch einnietete.

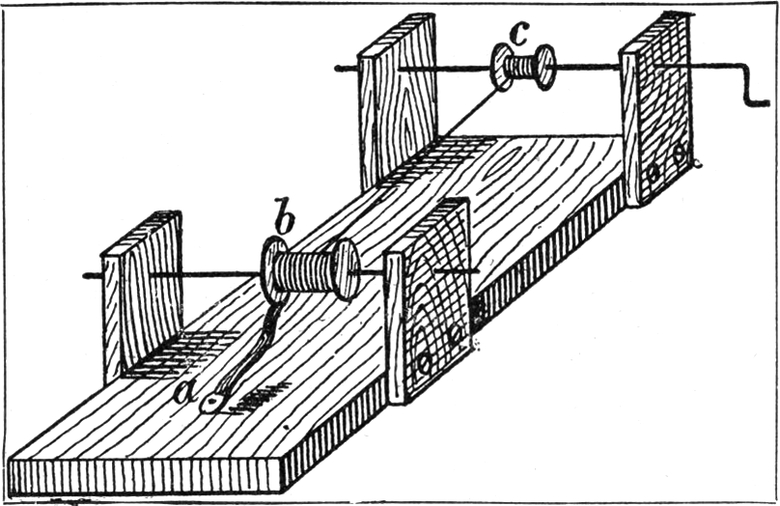

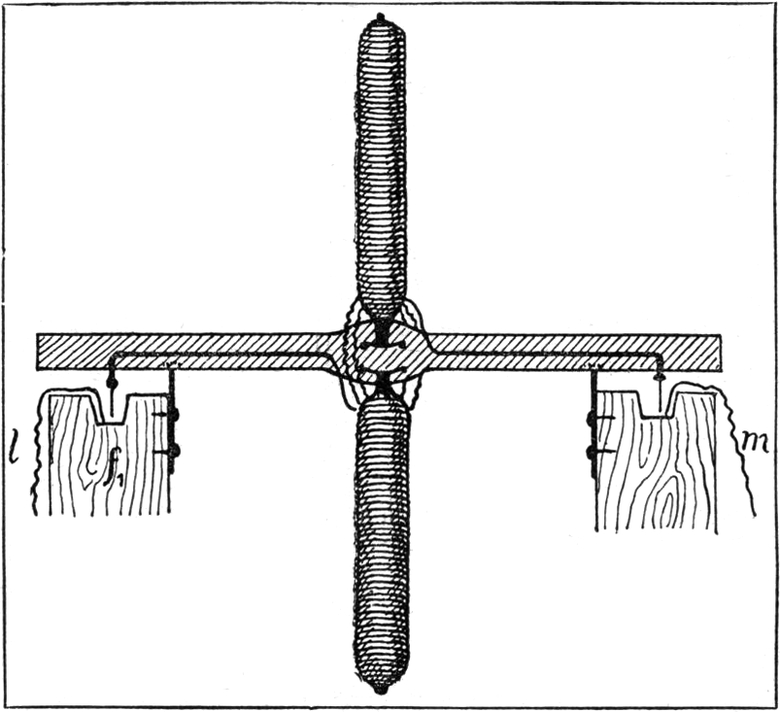

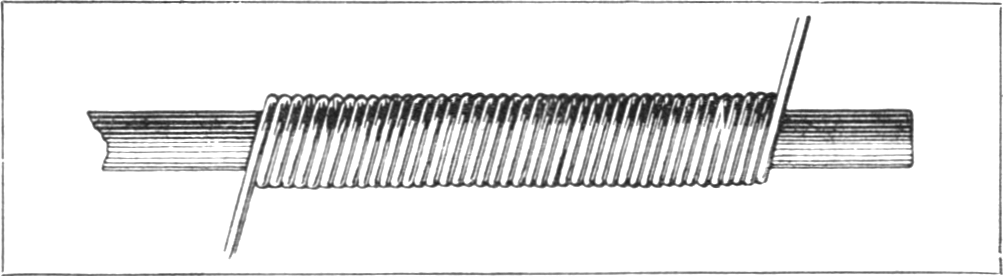

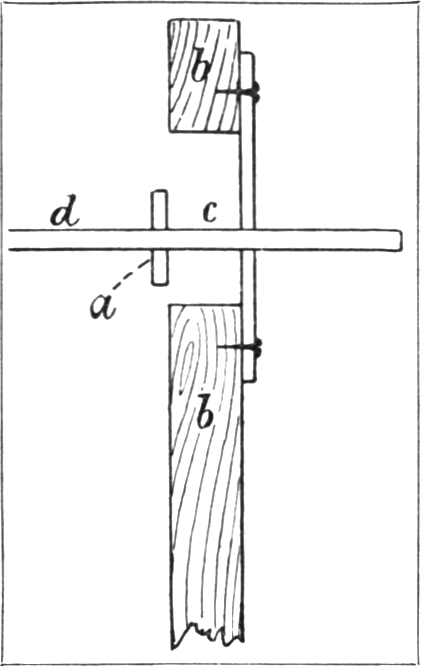

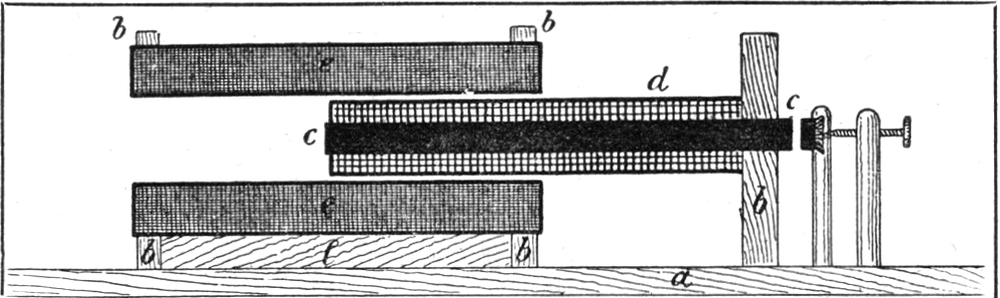

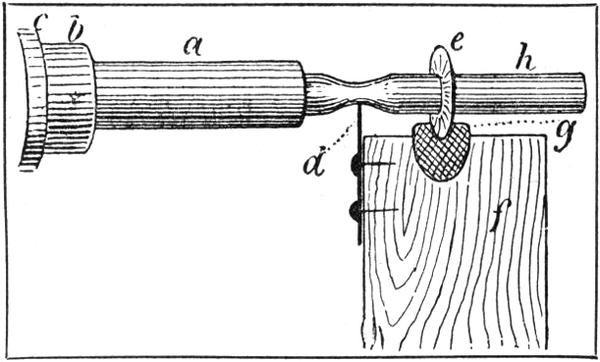

Abb. 11 zeigt das Gestell des Reibzeuges. Hierbei bediente sich Rudi

eines starken massiven Glasstabes (b), den er in den Holzklotz

a fest einkittete; den Holzklotz c machte er etwas höher

und bohrte ein Loch ein, in das der Glasstab nur knapp hineinging; hier

kittete er ihn nicht ein. Nun sägte er sich aus starkem (3 bis

4 mm) Zigarrenkistenholz zwei gleiche rechteckige Brettchen,

deren Länge etwa ⅔ des Scheibendurchmessers betrugen und die halb so

breit als lang waren. Diese Brettchen beklebte er je auf einer Seite

mit einer nicht zu dicken Lage von gewöhnlicher Watte. Dann richtete er

sich aus 1 bis 2 mm starkem Messingblech vier etwa 5 mm

breite Streifen (d in Abb. 11), die er einerseits an dem

Brettchen e, anderseits an c festschraubte und derart

zusammenbog, daß sich die gepolsterten Seiten der Brettchen e,

die nach innen gerichtet waren, berührten.

Abb. 12.

Abb. 13.

Reibfläche.

Aus Kalbleder fertigte Rudi die Reibfläche: er schnitt sich zwei

Stücke, deren Form aus Abb. 12 hervorgeht; die Löcher am Rande

dienten dazu, um das Leder auf die in Abb. 13 angegebene Art über

das Reibzeugbrettchen zusammenzuschnüren; er hatte dabei auch nicht

vergessen, daß die Fleischseite des Leders das Glas berühren muß.

Amalgamieren.

Obgleich Rudi die Amalgamierung der Reibkissen erst zuletzt vornahm,

so sei dies doch schon hier beschrieben. Er holte sich das Amalgam bei

einem Mechaniker, hätte es sich aber auch selbst bereiten können: man

schmilzt in einem Tontiegel zuerst 1 Gewichtsteil Zinn, und wenn alles

geschmolzen ist, gibt man in kleinen Stücken 1 Gewichtsteil Zink zu;

hat sich auch dieses alles verflüssigt, so wird der Tiegel vom Feuer

genommen, und es werden unter Umrühren 2 Gewichtsteile Quecksilber,

das vorher etwas angewärmt wurde, zugeschüttet; das Ganze wird nun

unter ständigem, tüchtigem Umrühren[S. 16] — man kann dazu den Stiel einer

Tonpfeife verwenden — in Wasser gegossen. Die dabei entstandenen

Amalgamkörnchen werden zwischen Filtrierpapier getrocknet und in einem

Reibschälchen zu Pulver verrieben. — Mit solchem Amalgam rieb er die

Fleischseite der beiden Lederlappen tüchtig ein und spannte sie dann

wieder auf die Reibzeugbrettchen.

An dem Holzklotze c (Abb. 11) kann man nun entweder eine große

Herdkugel oder eine mit Kugelenden versehene Messingröhre anbringen,

ähnlich der in Abb. 3 dargestellten, aber kürzer als diese; dieser Teil

der Maschine ist in den Abbildungen nicht gezeichnet; Rudi ließ ihn

auch anfangs weg, brachte ihn aber später doch noch an.

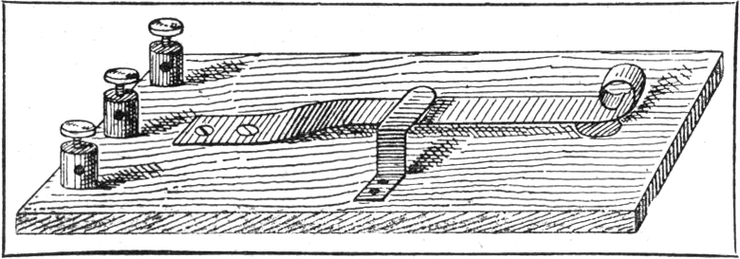

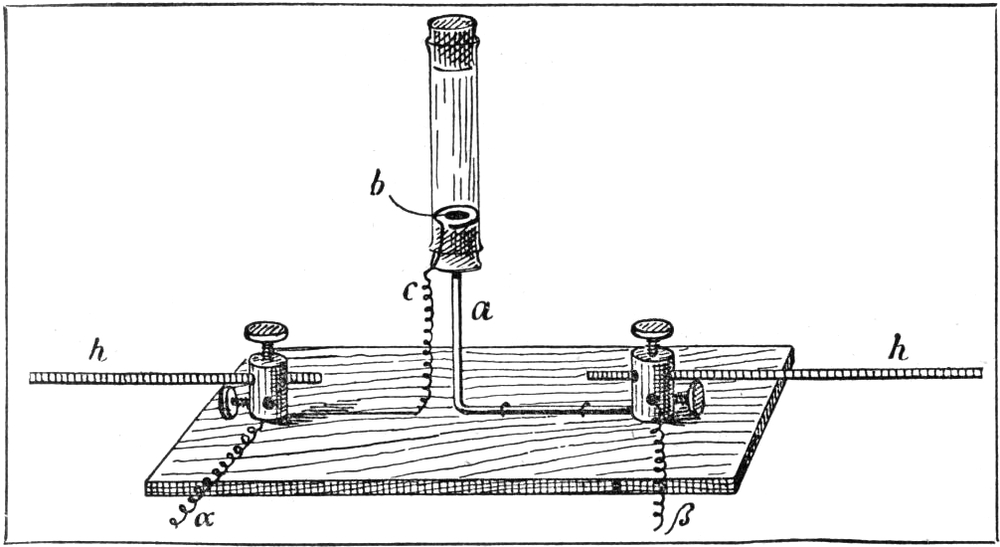

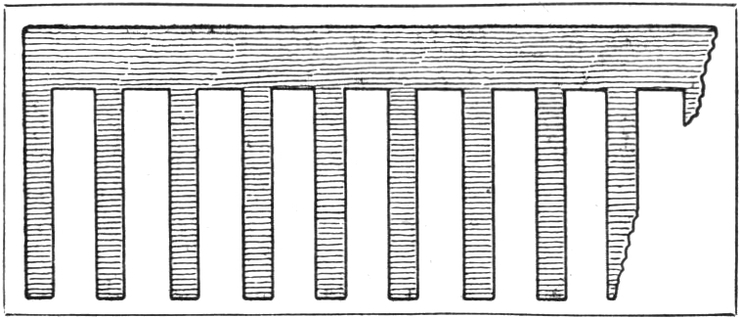

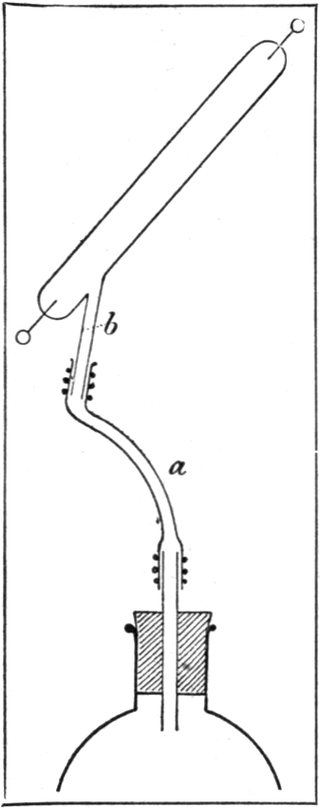

Spitzenkamm.

Wir wollen nun noch sehen, wie der Spitzenkamm hergestellt und an der

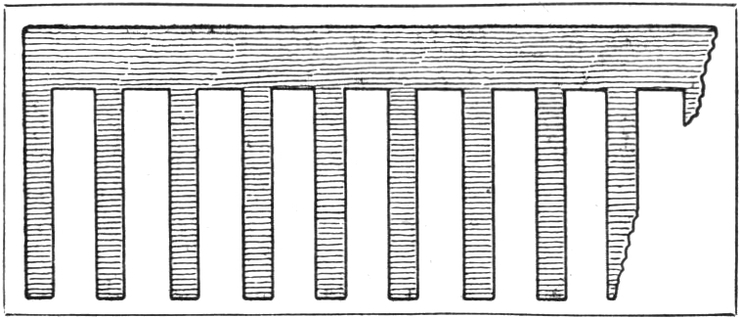

Maschine angebracht wird. Rudi verwendete als Träger wieder einen

starken Glasstab, doch es genügt hier auch eine starke Glasröhre. Den

Stab kittete er wie bei dem Reibzeug in die Ausbohrung des Klötzchens

f (Abb. 9). Auf ihn setzte er das etwas größere Holz g

und kittete auch dieses, nachdem er das Brettchen i und die

Kugel k daran befestigt und alle seine Kanten und Ecken wohl

abgerundet hatte, fest; k soll möglichst groß sein und kann wie

die in Abb. 4 ersichtliche Kugel des Konduktors hergestellt werden.

Das Brettchen i hatte Rudi nur angeleimt; da es ihm aber später

einmal wegbrach, so ist es ratsam, es mit einer Schwalbenschwanzfuge in

g einzulassen.

Für den Spitzenkamm sägte sich Rudi zwei handspiegelförmige Brettchen

aus Zigarrenkistenholz und schnitt sich zwei gleichgeformte

Pappscheiben; letztere beklebte er beiderseits mit starkem

Stanniolpapier und steckte in je drei konzentrischen Kreisen eine große

Anzahl kurzer Stecknadeln hindurch. Diese stacheligen Pappescheiben

klebte er nun mit der Seite, auf welcher die Köpfe der Stecknadeln

waren, auf dem Holzbrettchen fest, das er an das Brettchen i

anschraubte. Dabei zeigte sich aber, daß sich jetzt die Spitzen so

nahe gegenüberstanden, daß sich die Glasscheibe nicht zwischen ihnen

hätte drehen können, ohne verkratzt zu werden oder die Nadelspitzen

umzubiegen;[S. 17] er legte deshalb zwei kleine Pappestückchen zwischen

i und die Spitzenkämme h, wodurch diese, nachdem sie

wieder befestigt waren, den richtigen Abstand erhielten. Die Kugel

k mußte nun noch mit den Nadeln in leitende Verbindung gebracht

werden; Rudi bohrte durch g in Abb. 9 ein Loch, das hart neben

dem Ansatz von k begann und neben dem Brettchen i bei

dem Ansatz des einen Spitzenkammes endete. Durch dieses Loch führte

er einen Kupferdraht, den er einerseits mit dem Stanniolbelag des

Spitzenkammes in innige Berührung brachte, anderseits an den Ansatz der

Kugel k anlötete.

Nun mußte Rudi noch den Reibzeug- und den Spitzenkammträger auf dem

Grundbrett a befestigen, was er dadurch erreichte, daß er beide

mit je vier Schrauben von unten her an a festschraubte. Das

Reibzeug ließ sich trotzdem noch leicht abnehmen, da ja das Klötzchen

c (Abb. 11) nicht auf b aufgekittet, sondern nur

darübergeschoben war. An diesem Reibzeug befestigte Rudi nachträglich

zwei Flügel aus Seide (man kann auch Wachstaffet verwenden), die sich

beiderseits an die Scheibe anlegen sollten und die an ihrem äußeren

Rande zusammengenäht waren; ihre Form ist aus Abb. 9, o zu

ersehen. Sie sollen verhindern, daß auf dem Wege vom Reibzeuge zum

Spitzenkamme die Glasscheibe von ihrer Elektrizität verlöre.

Zuletzt überzog Rudi alle Holzteile und die beiden Glassäulen mit

Schellackfirnis.

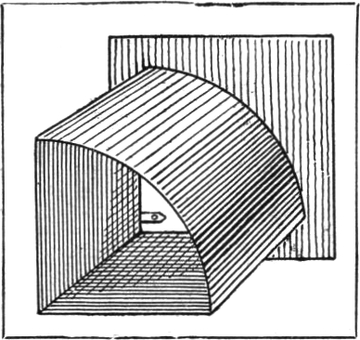

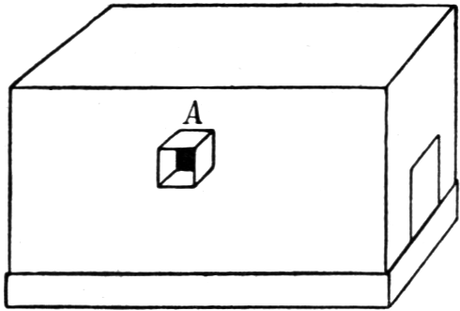

Um diese Maschine vor dem für viele elektrische Apparate sehr

schädlichen Verstauben zu bewahren, fertigte er sich als Schutz aus

starkem Packpapier eine große Hülle, die er, wenn die Maschine nicht

gebraucht wurde, käseglockenartig darüber stülpte.

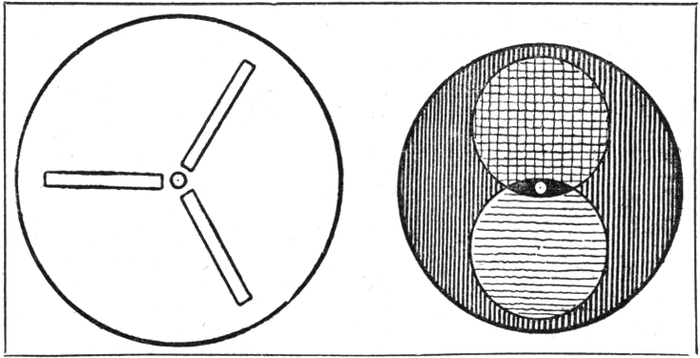

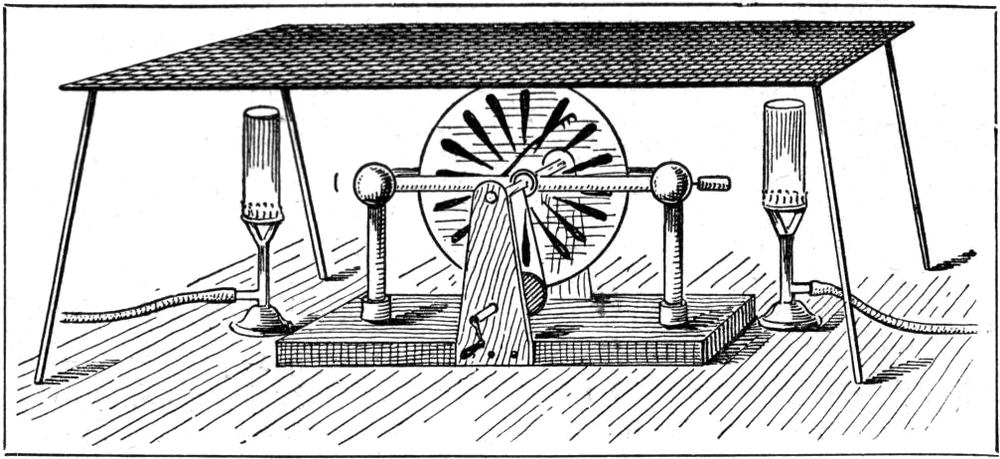

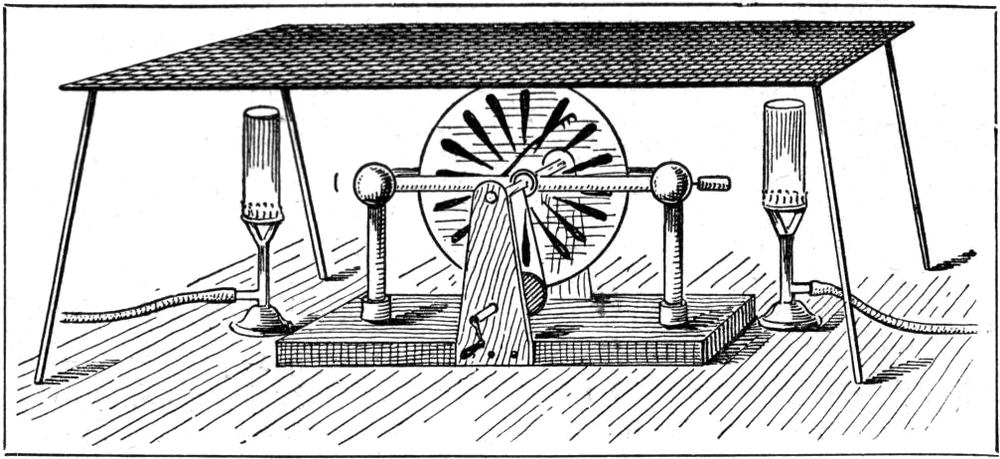

Elektrisches Flugrad.

Das elektrische Flugrad ist sehr einfach herzustellen: man schneidet

sich aus gewöhnlichem Weiß- oder Messingblech ein rundes Scheibchen,

das man genau in der Mitte mit einem Körnerpunkt versieht; auf dieses

Scheibchen lötet man nach den vier verschiedenen Seiten radial nach

außen gerichtet vier lange Stecknadeln, deren Spitzen dann alle[S. 18]

rechtwinkelig nach der gleichen Seite umgebogen werden. Ein 20

cm langes und 4 bis 5 mm starkes Glasröhrchen wird in ein

Fußbrettchen eingekittet, und mit Siegellack wird eine lange Stecknadel

im oberen Ende befestigt. Das Flugrädchen wird nun mit dem Körnerpunkt

auf die Stecknadelspitze aufgesetzt und muß in horizontaler Lage im

Gleichgewichte schweben; sollte dies nicht zutreffen, so kann man durch

Auftropfen von etwas Siegellack auf die Unterseite des Scheibchens das

Flugrädchen ausbalancieren.

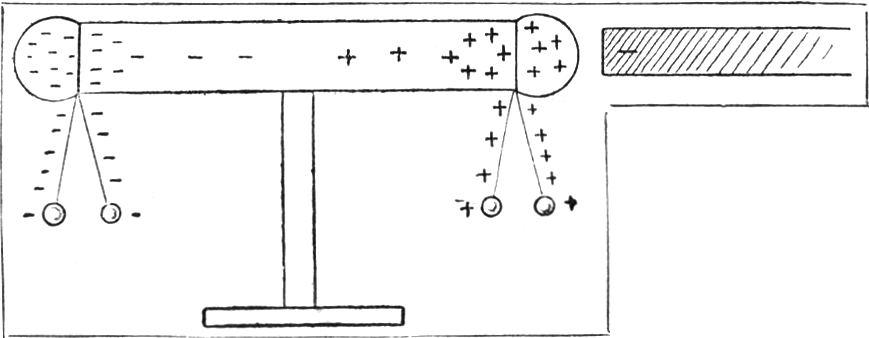

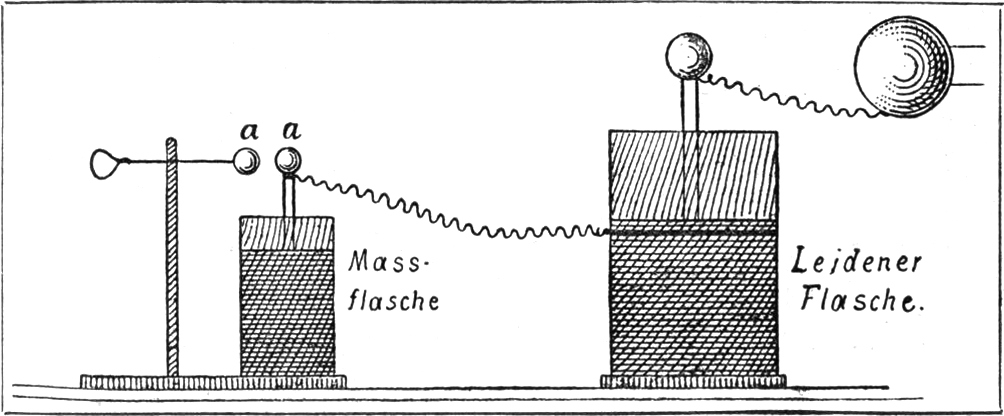

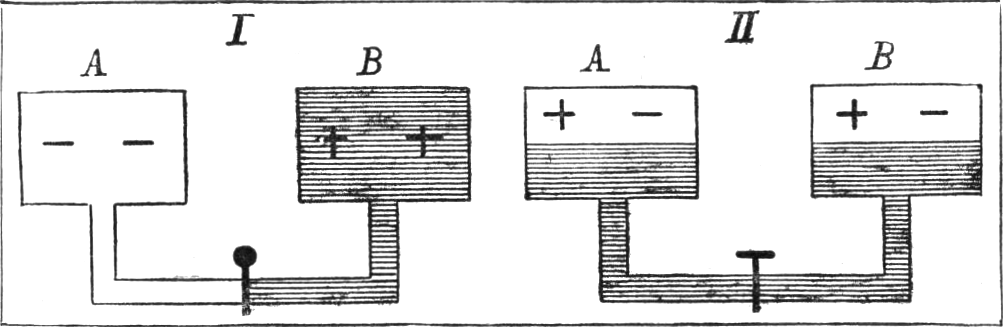

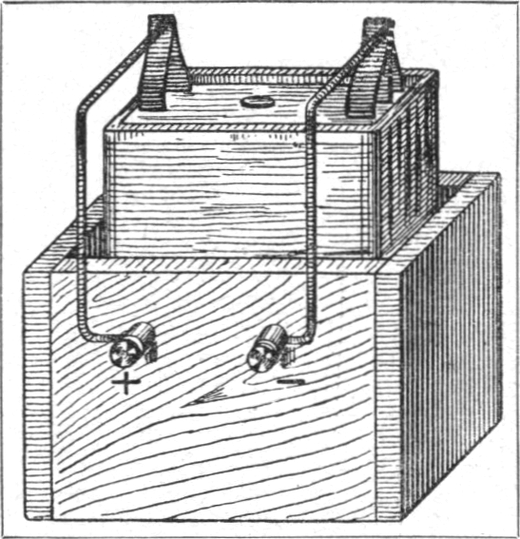

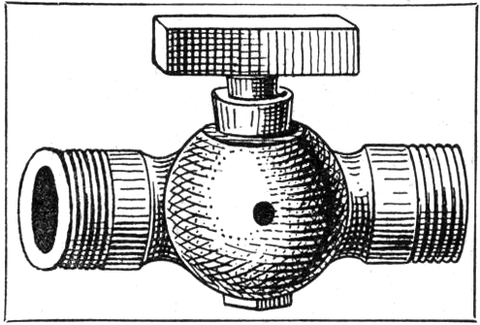

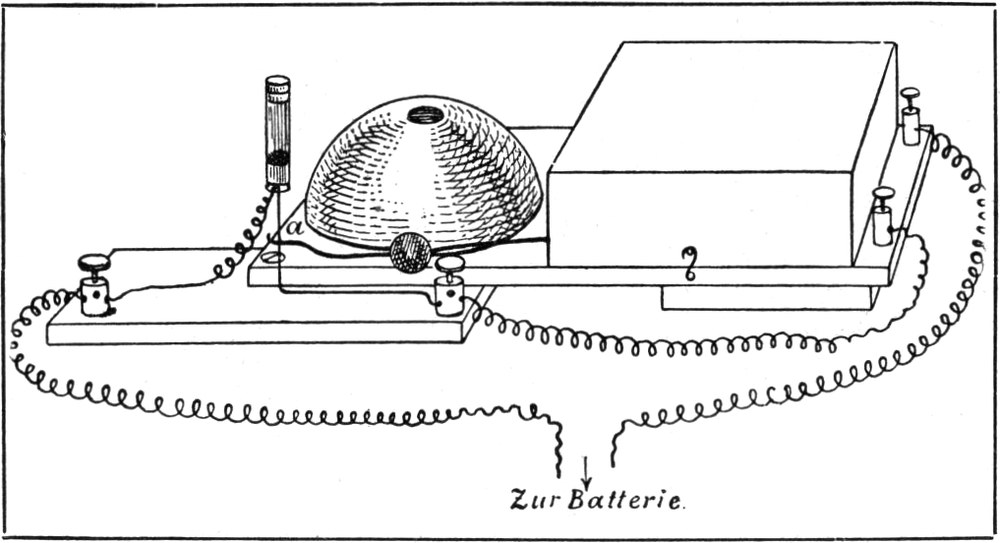

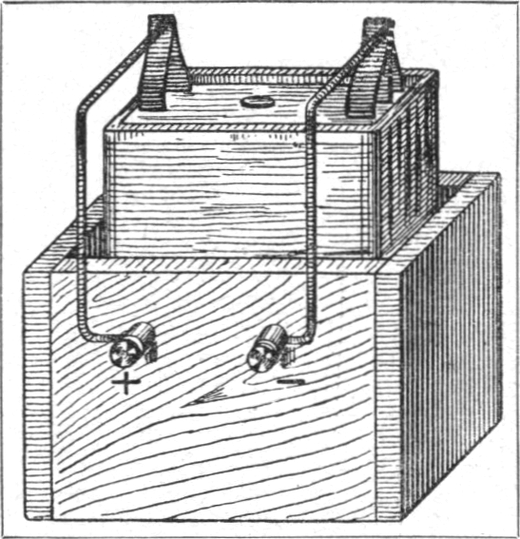

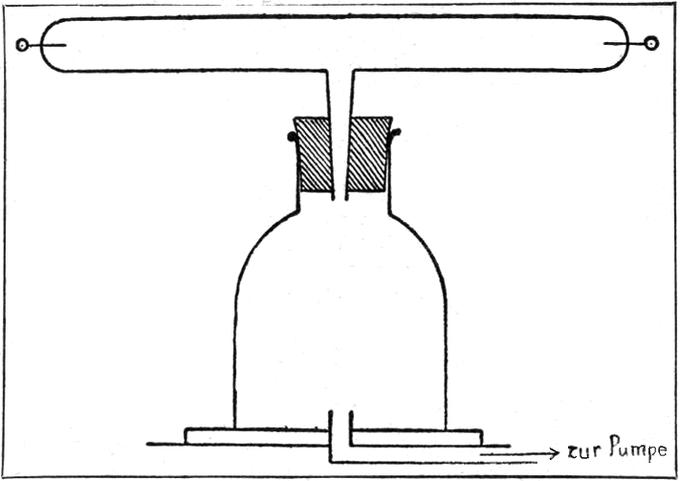

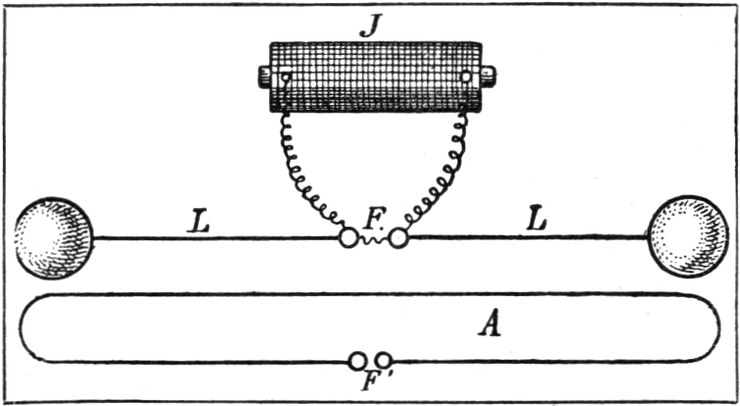

Lanesche Massflasche.

Es sei nun noch die elektrische Maßflasche von Lane erwähnt: auf

einem mit Stanniol überzogenen Grundbrettchen wird eine kleine

Leidener Flasche aufgeleimt oder festgekittet, jedoch so, daß der

äußere Flaschenbelag in leitender Verbindung bleibt mit dem Belag des

Brettchens; 5 cm neben der Flasche wird ein Messingstab in dem

Brette befestigt, der oben in Höhe der Kugel der Leidener Flasche ein

2 bis 3 mm weites Loch erhält, in welchem sich ein entsprechend

starker etwa 10 cm langer Messing- oder Kupferdraht leicht hin

und her schieben läßt; diesen Draht versieht man an dem einen Ende mit

einer Kugel, am anderen biegt man ihn zu einer kleinen Schleife.

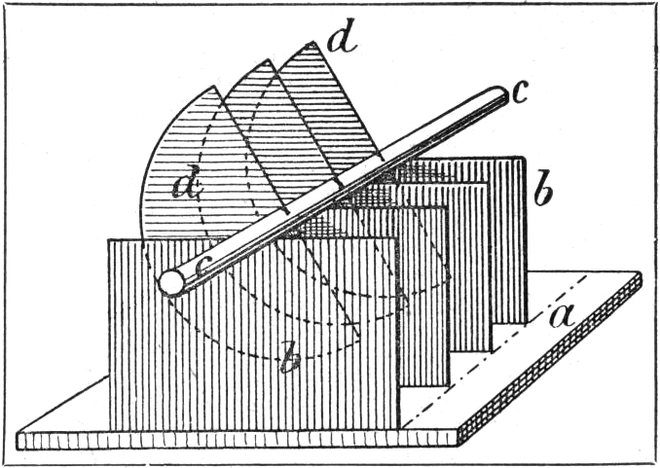

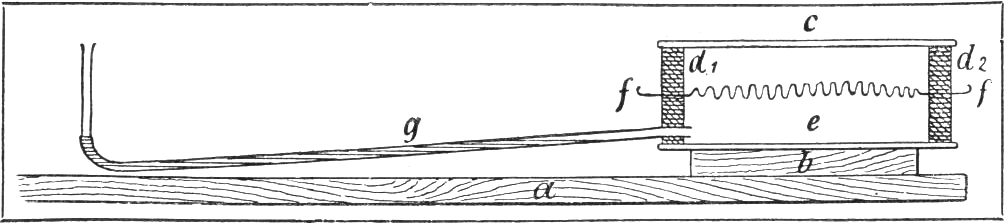

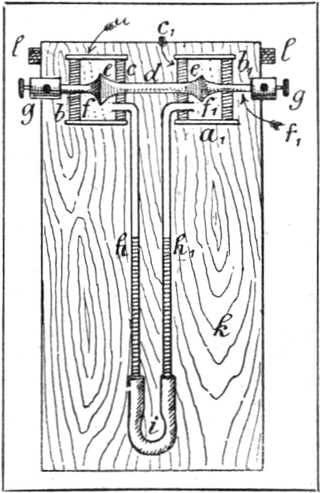

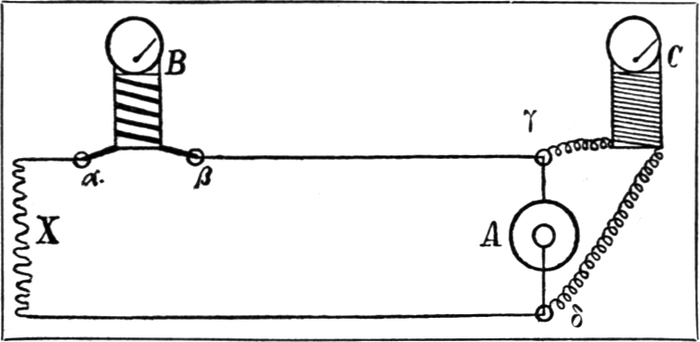

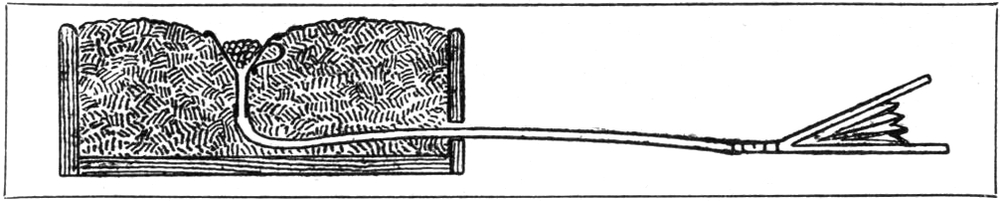

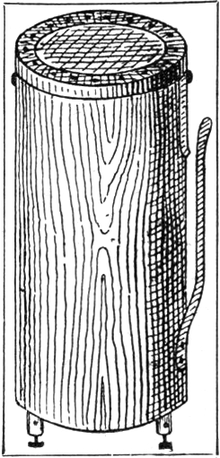

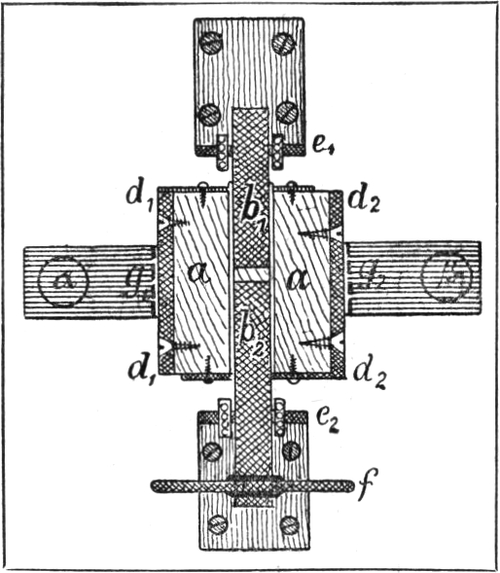

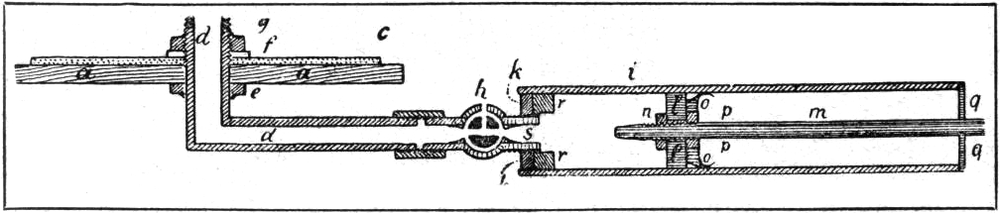

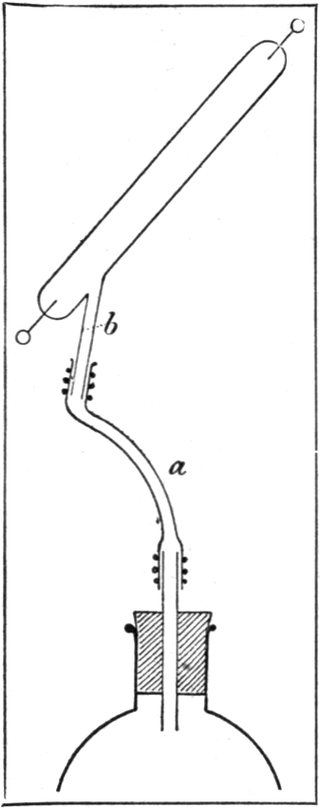

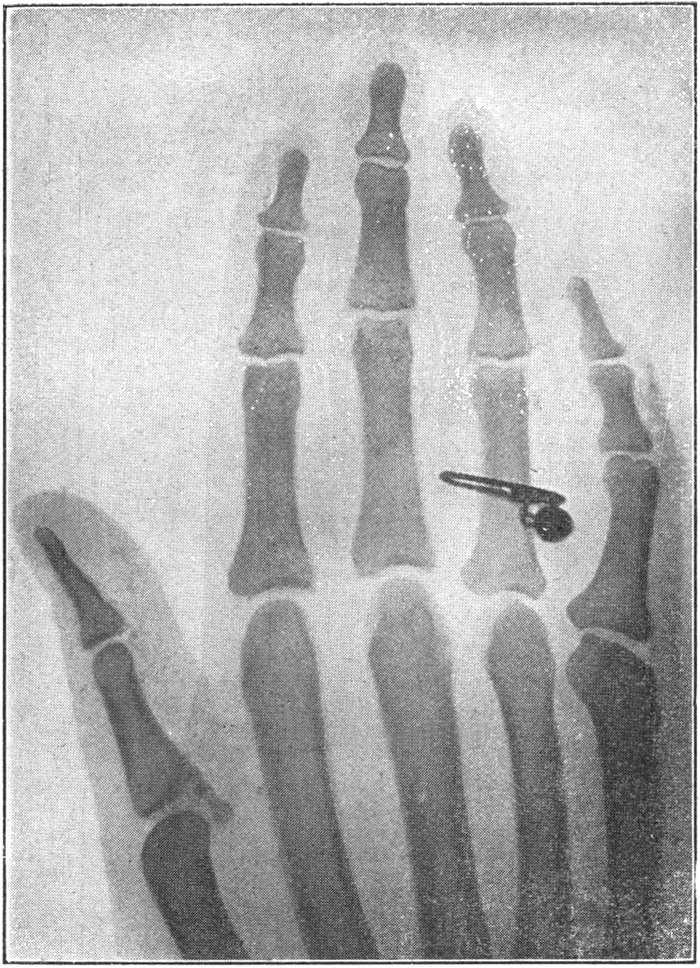

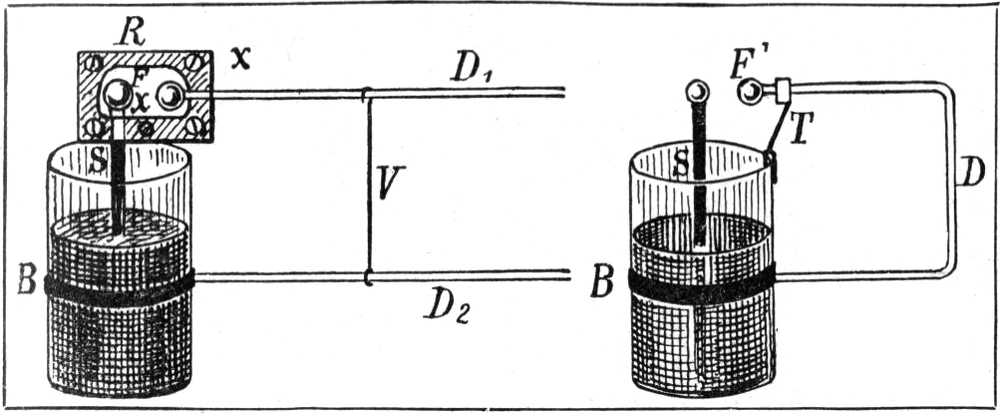

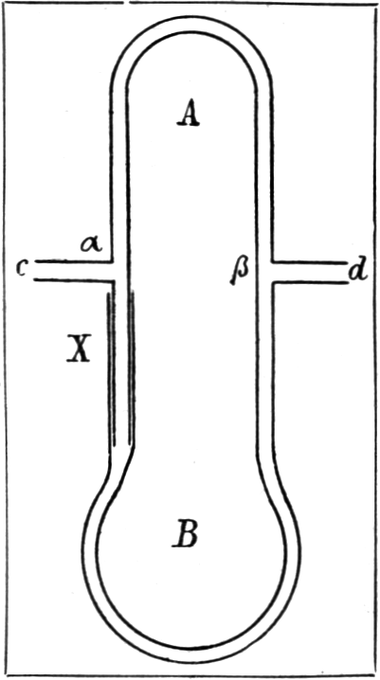

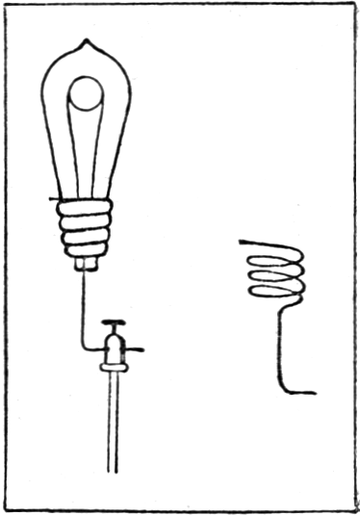

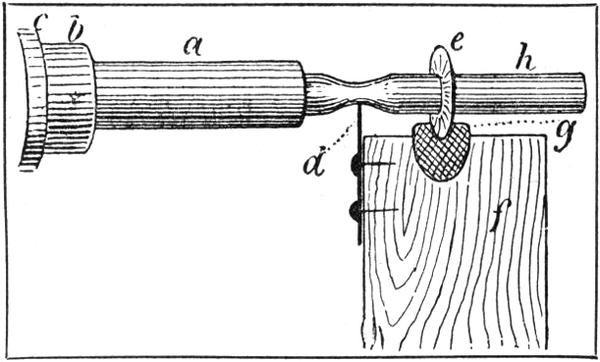

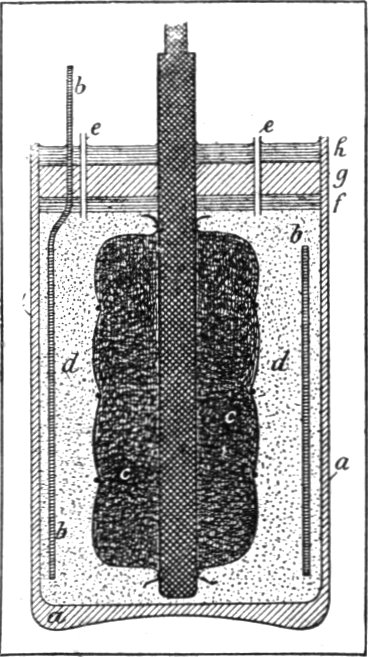

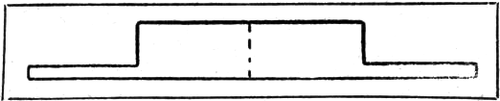

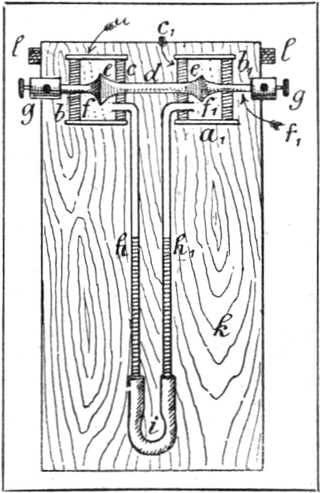

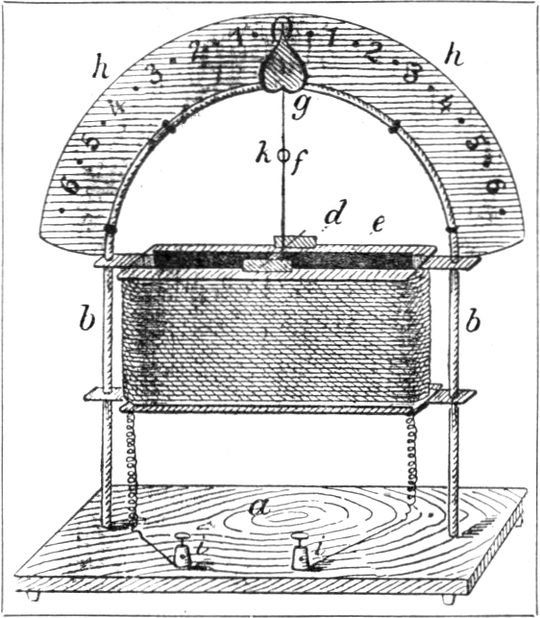

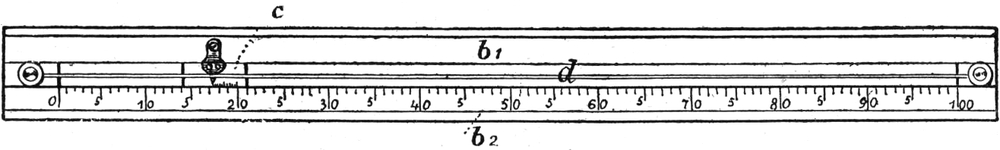

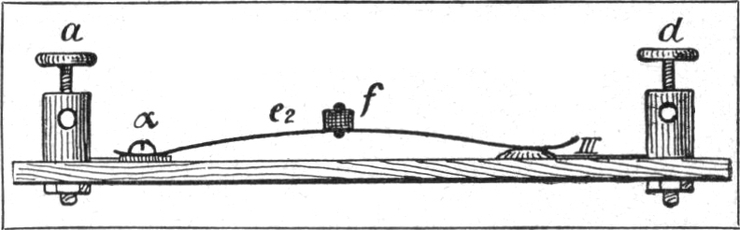

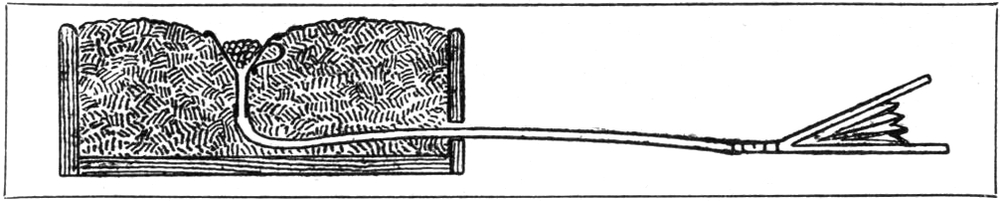

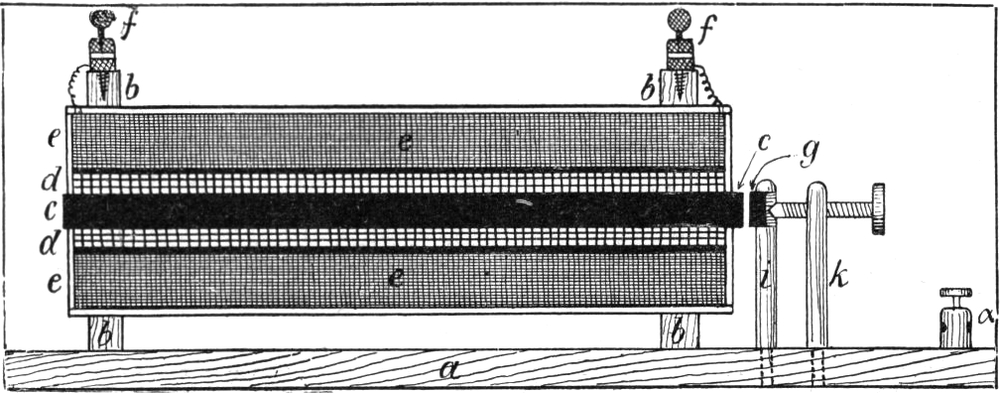

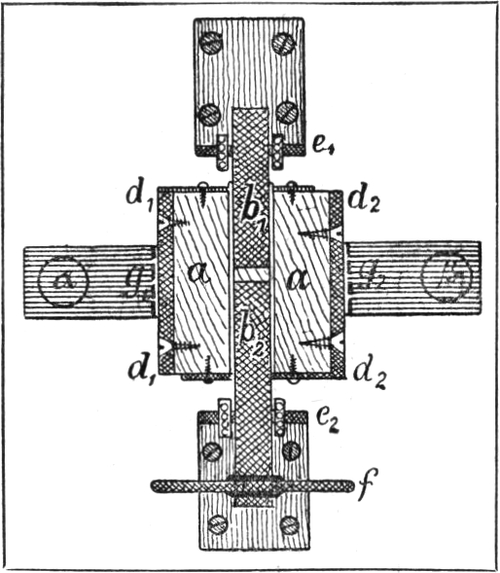

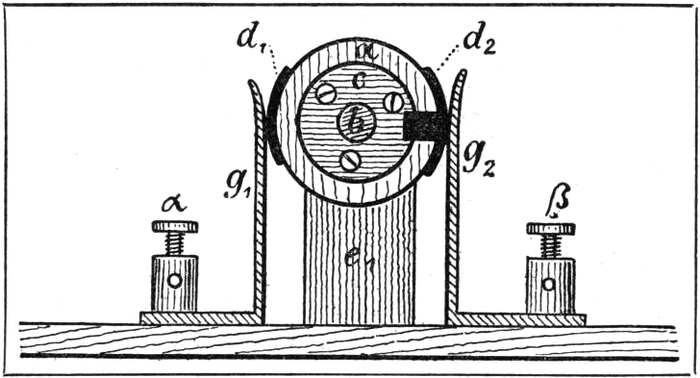

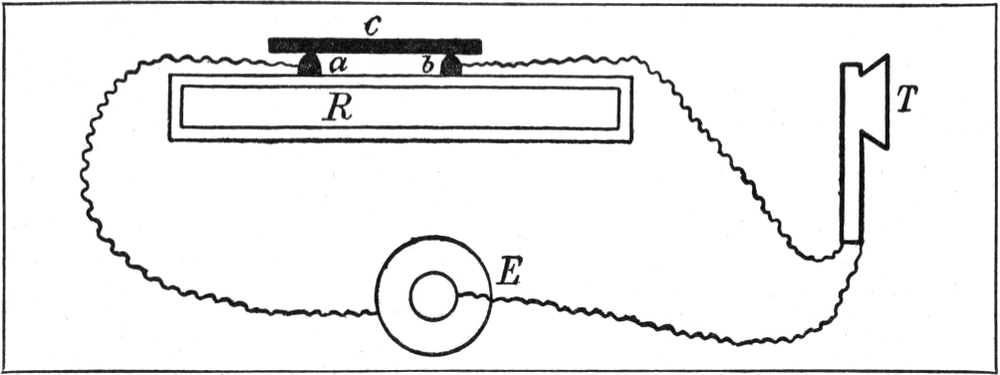

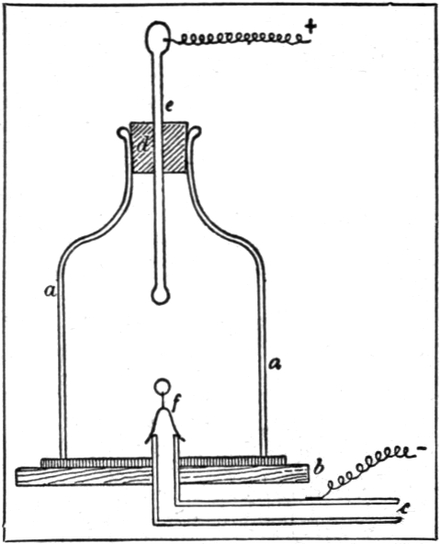

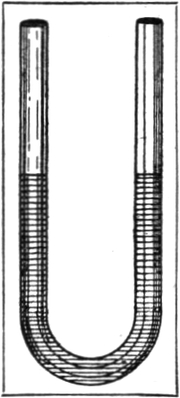

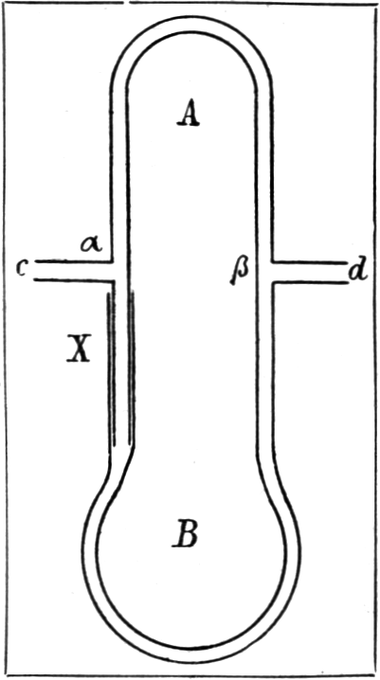

Abb. 14. Luftthermometer.

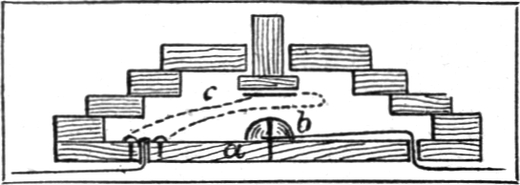

Luftthermometer.

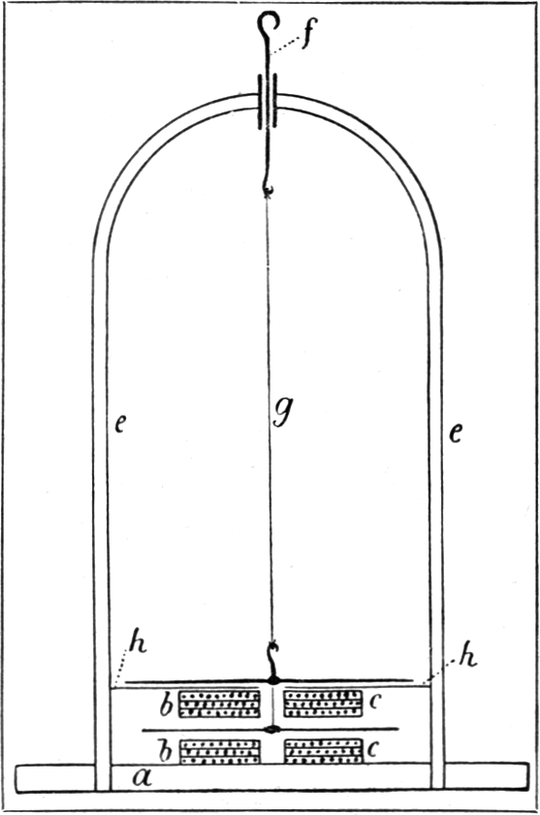

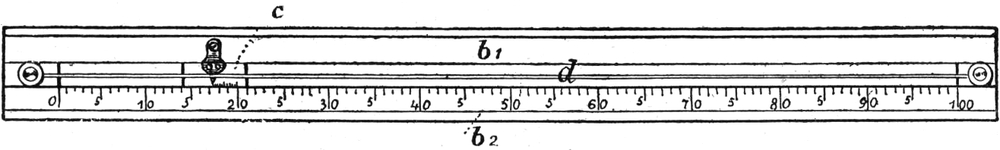

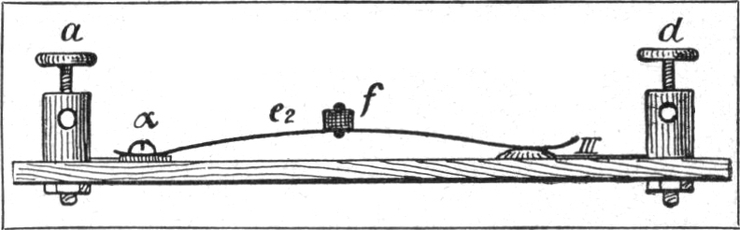

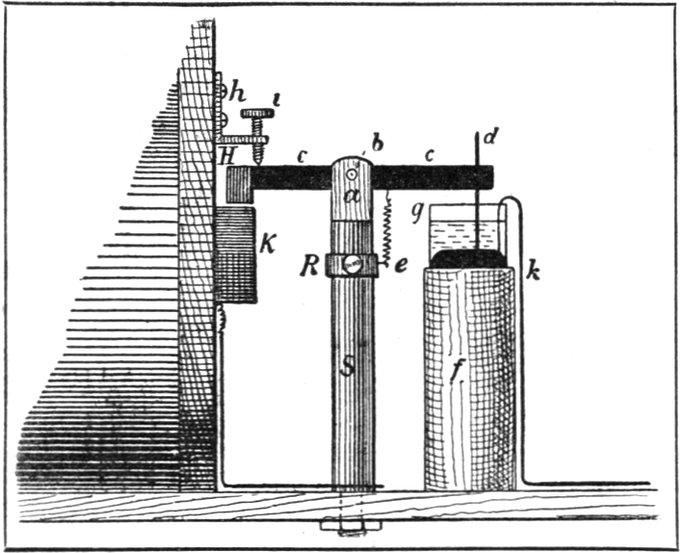

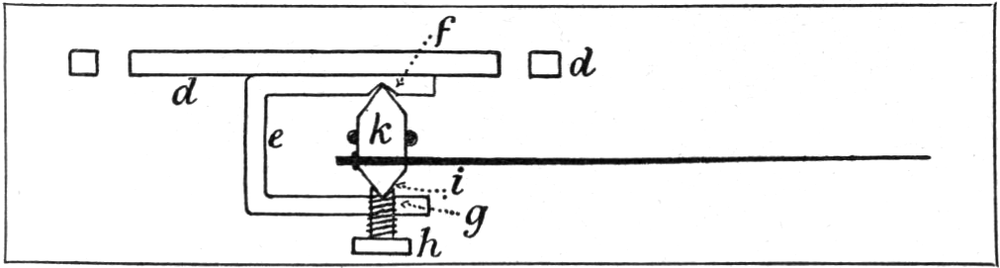

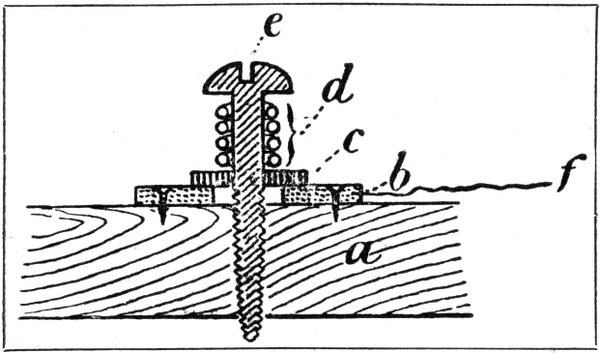

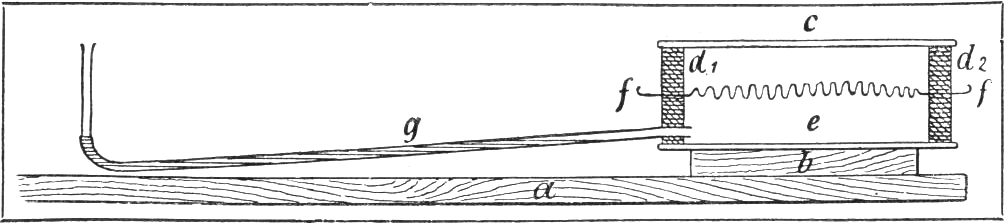

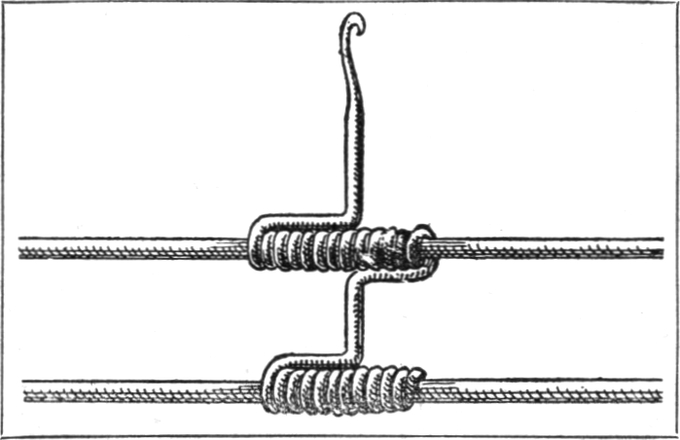

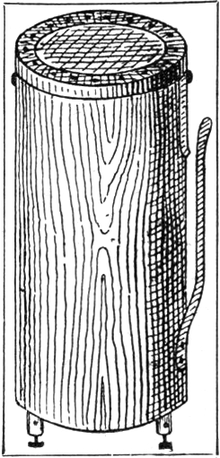

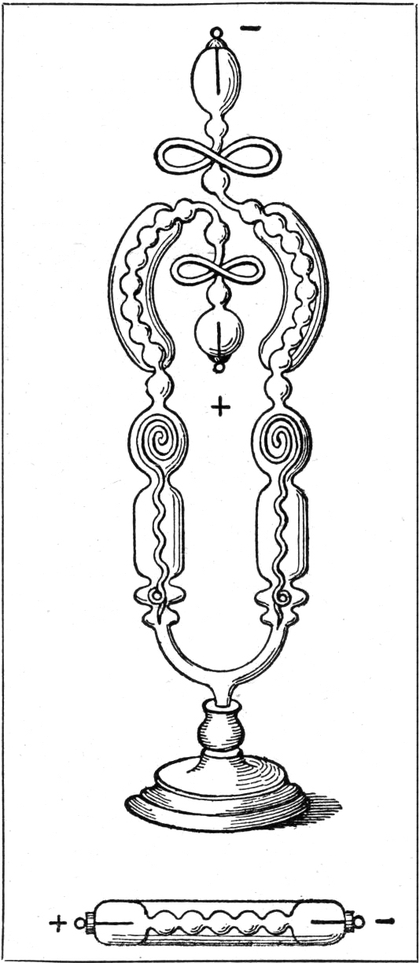

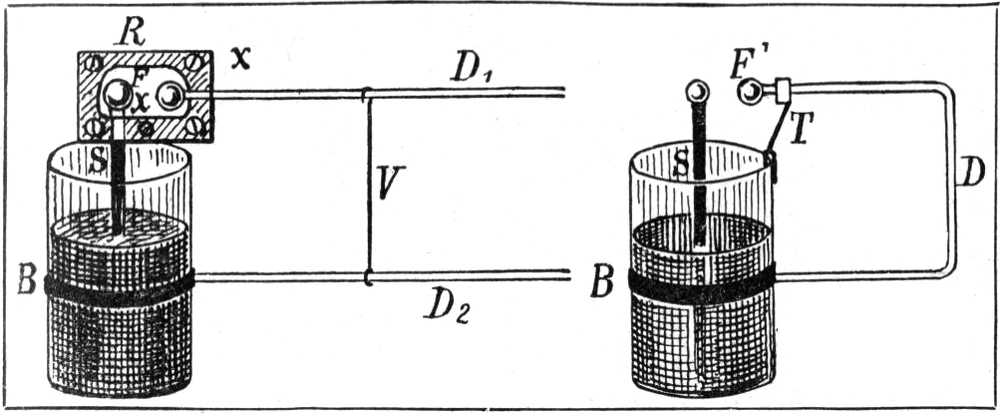

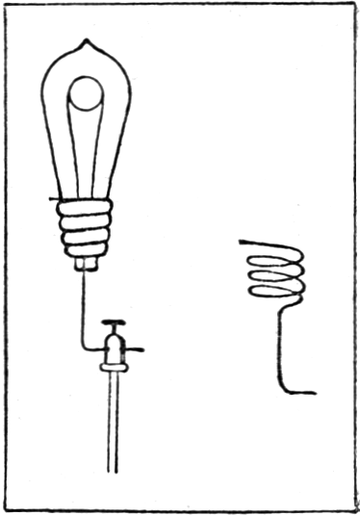

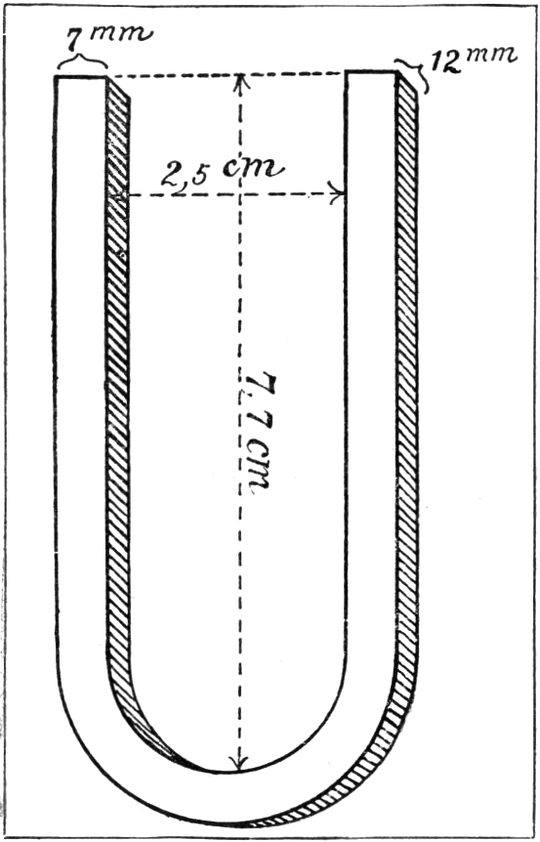

Nun können wir uns noch einen einfachen Apparat herstellen, mit dem

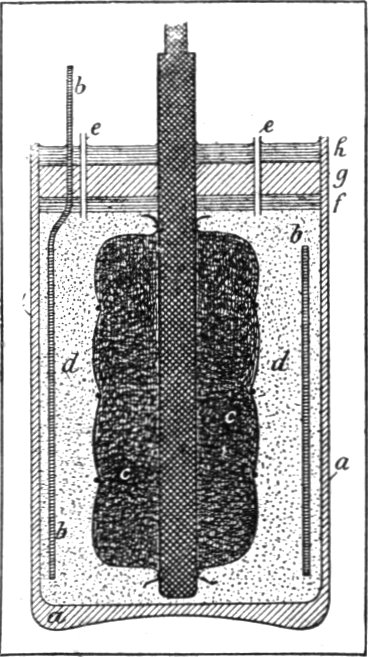

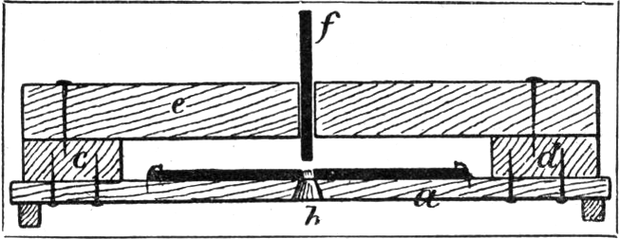

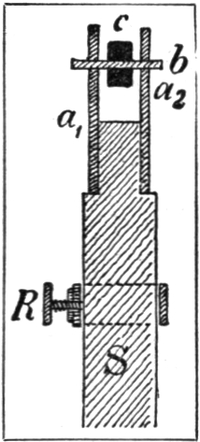

wir die Erwärmung von Leitern beim Durchgang von Elektrizität durch

sie nachweisen können. Abb. 14 zeigt diesen Apparat im Schnitt:

auf dem Grundbrett a wird ein kleineres Brettchen b

befestigt; darauf wird ein Glaszylinder c aufgekittet. Für

diesen Glaszylinder kann man den Lampenzylinder eines Auerlichtes

verwenden, von dem man sich ein entsprechendes Stück absprengen läßt.

d₁ und d₂ sind zwei in Paraffin gekochte Korke,[S. 19]

durch welche ein innen und außen zu Häkchen f umgebogener Draht

führt; in d₁ ist außerdem noch eine Öffnung, in die die

Glasröhre g einmündet, deren Form aus der Figur hervorgeht;

e ist eine aus dünnem Eisendraht gewundene Spirale. Wer einem

gelegentlichen Durchschmelzen dieser Spirale vorbeugen will, muß

Platindraht verwenden. Die Spirale wird auf folgendem Wege in den

Zylinder gebracht. Sie wird mit ihrem einen Ende in den Haken des

Korkes d₁ eingehakt, worauf dieser, die Spirale voran, in

den Zylinder geschoben wird; nun zieht man von der anderen Seite das

noch freie Ende der Spirale vorsichtig aus dem Zylinder heraus, hakt

es in den Haken von d₂ und drückt darauf d₂ in den

Zylinder. Darauf bringt man in die Glasröhre g etwas gefärbtes

Wasser und steckt sie, wie aus der Abbildung ersichtlich, in die

Öffnung von d₁.

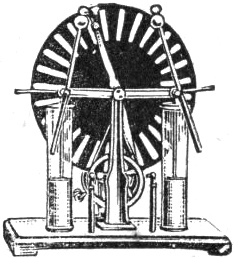

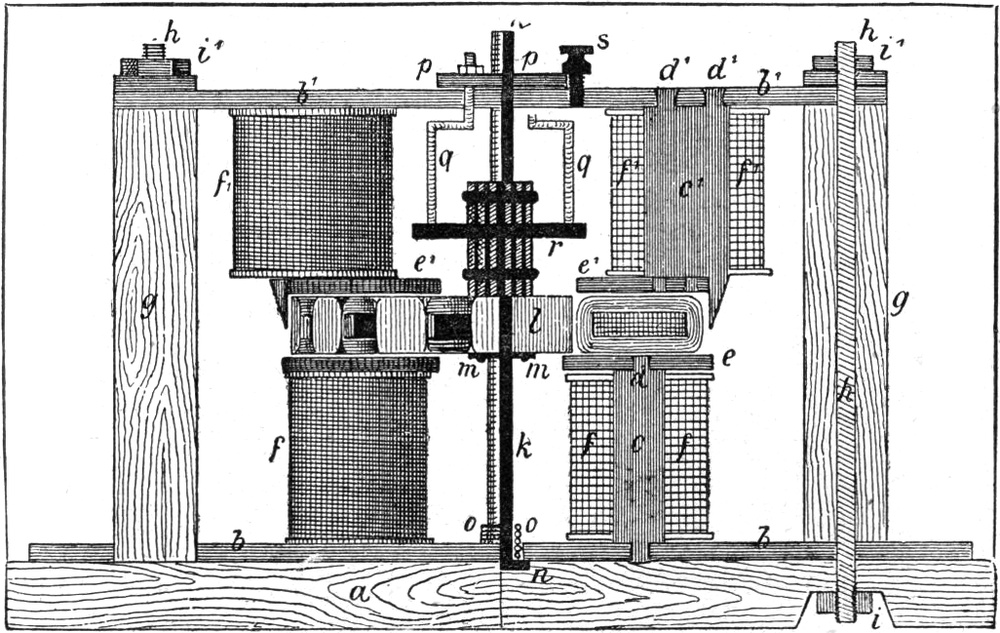

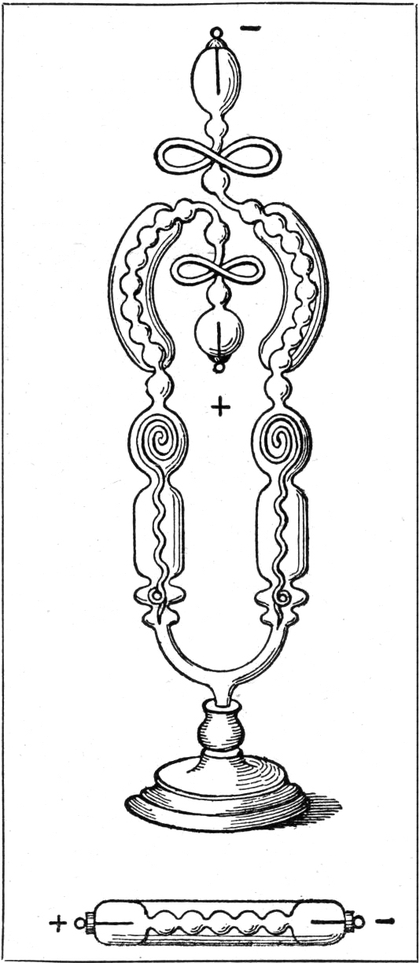

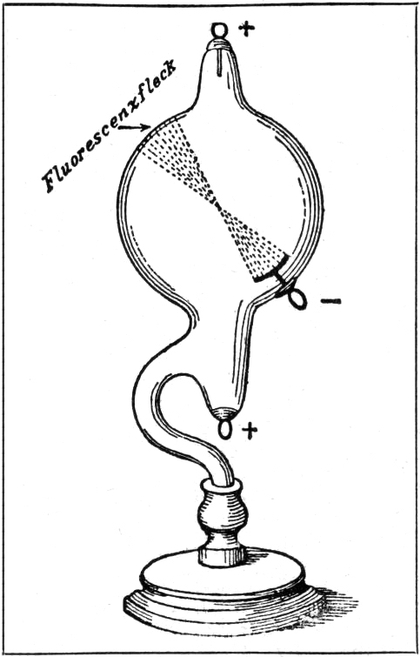

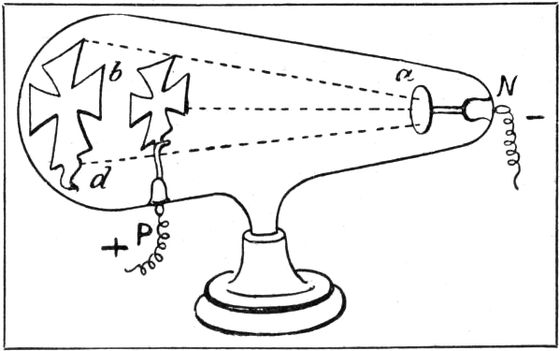

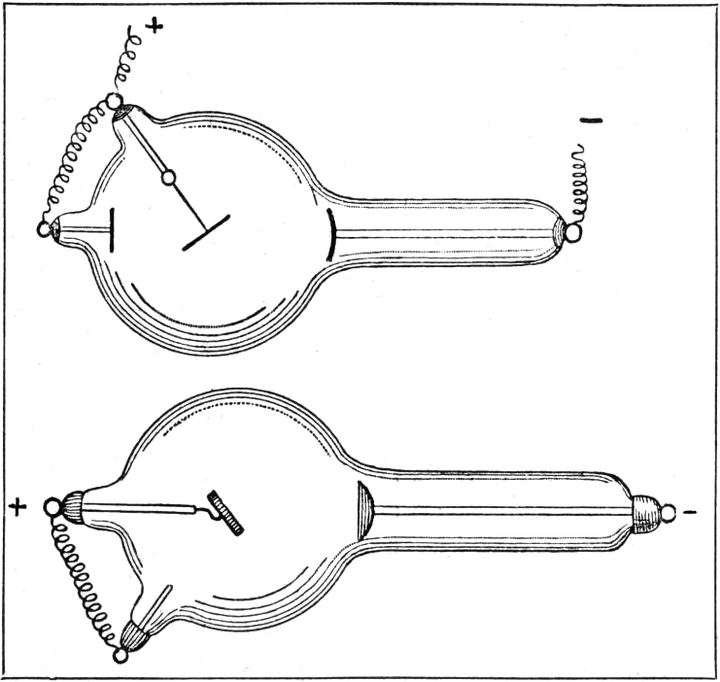

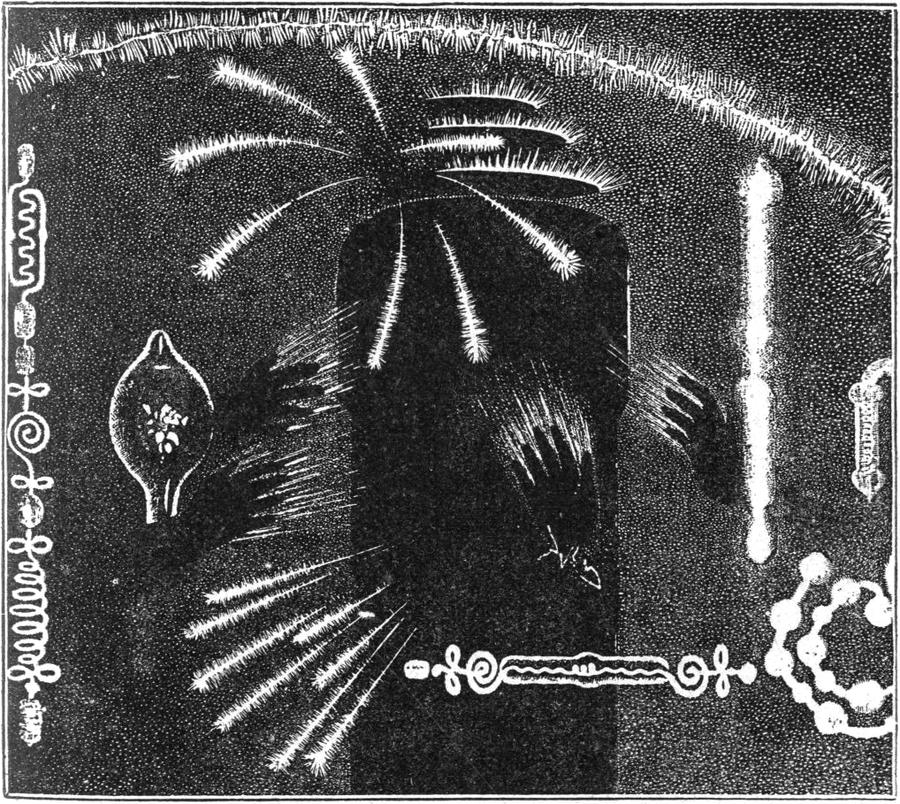

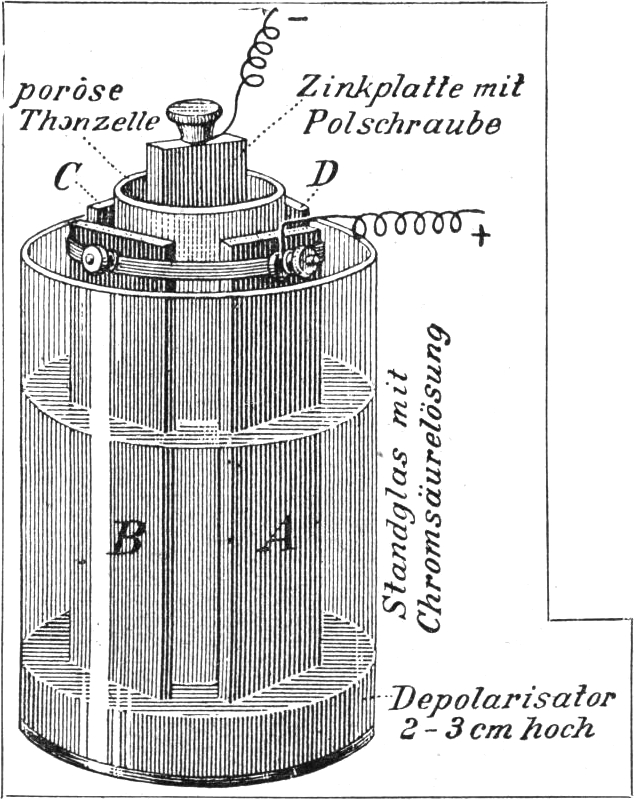

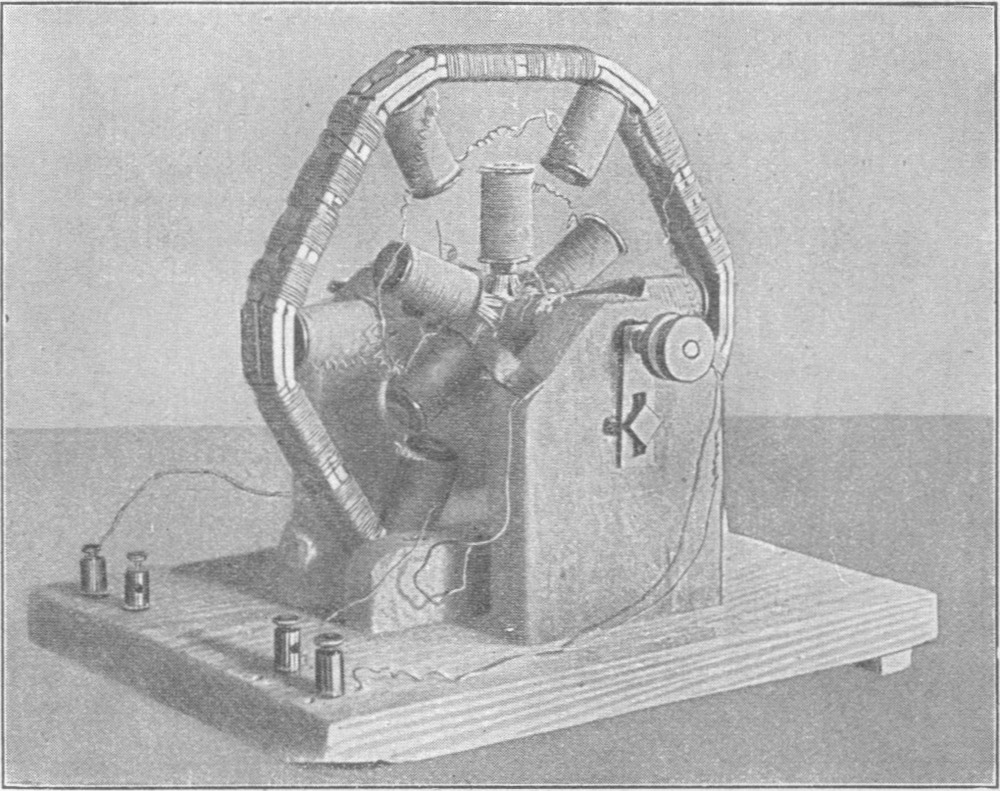

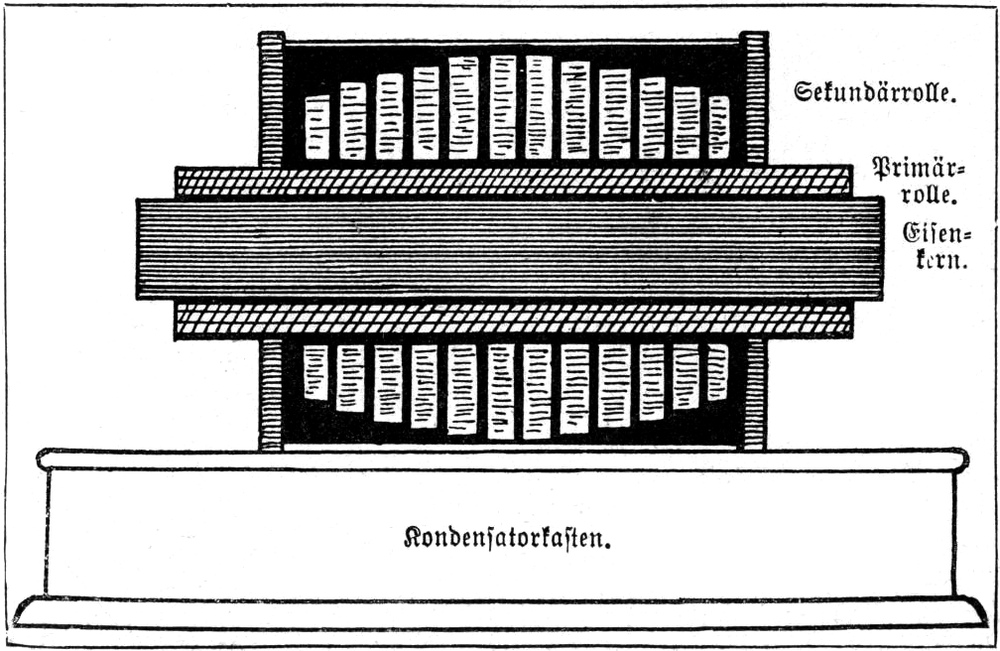

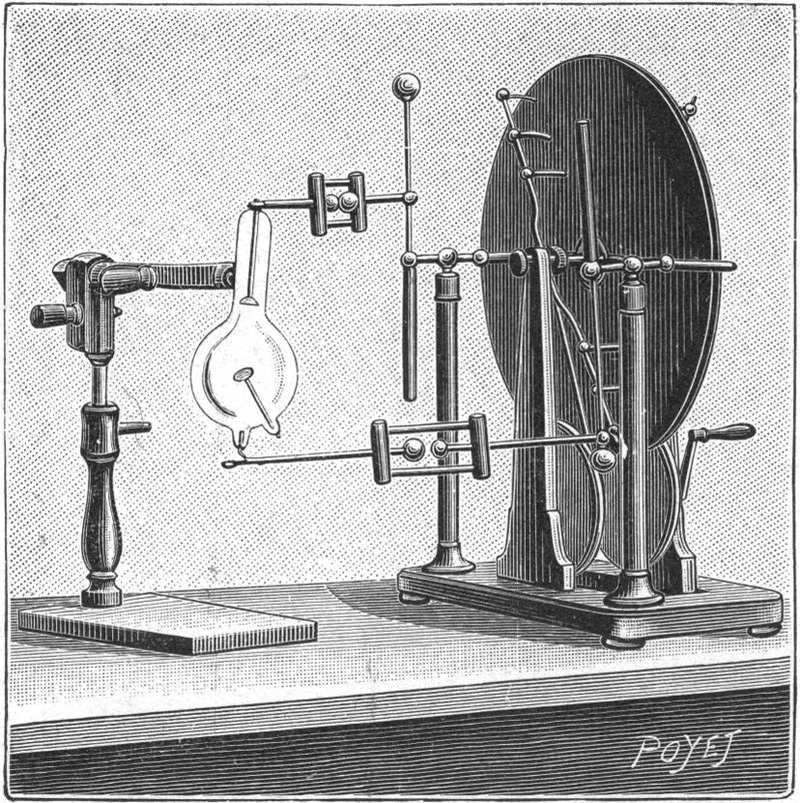

Die Influenzelektrisiermaschine.

Rudi brauchte nun zu seinem Vortrag noch eine

Influenzelektrisiermaschine; diese lieh er sich einstweilen bei

einem Schulkameraden, weil er die Anfertigung dieser Maschine für

später aufschieben mußte. Da es jedoch für manchen jungen Bastler

von Interesse sein wird, zu erfahren, wie man die verschiedenen

Schwierigkeiten, die sich der Selbstanfertigung einer Influenzmaschine

entgegenstellen, leicht umgehen kann, so wollen wir schon jetzt davon

eine Beschreibung geben.

Glasscheiben.

Wir beginnen zunächst mit den Glasscheiben; die Scheiben, die für

Reibungselektrisiermaschinen gut verwendet werden können, sind für

Influenzmaschinen nicht immer die geeignetsten; die Hauptsache ist,

daß das Glas gut isoliert. Wir suchen zuerst, ob wir in unserem

Glasvorrat etwas Geeignetes finden[1]; wenn nicht, dann suchen wir

bei einem Glaser die beste Glassorte aus, wobei auch darauf zu achten

ist, daß die Glastafeln möglichst eben sind. Wir lassen uns nun

zwei kreisrunde Scheiben schneiden, deren Durchmesser womöglich 60

cm, keinesfalls aber weniger als 30 cm betragen darf. Wer

ganz sicher[S. 20] gehen will und größere Auslagen nicht scheut, besorgt sich

die Glasscheiben bei einem Mechaniker oder von Warbrunn, Quilitz u.

Co. zu Berlin, welche Firma auch ausgezeichnete Gläser für Leidener

Flaschen liefert.

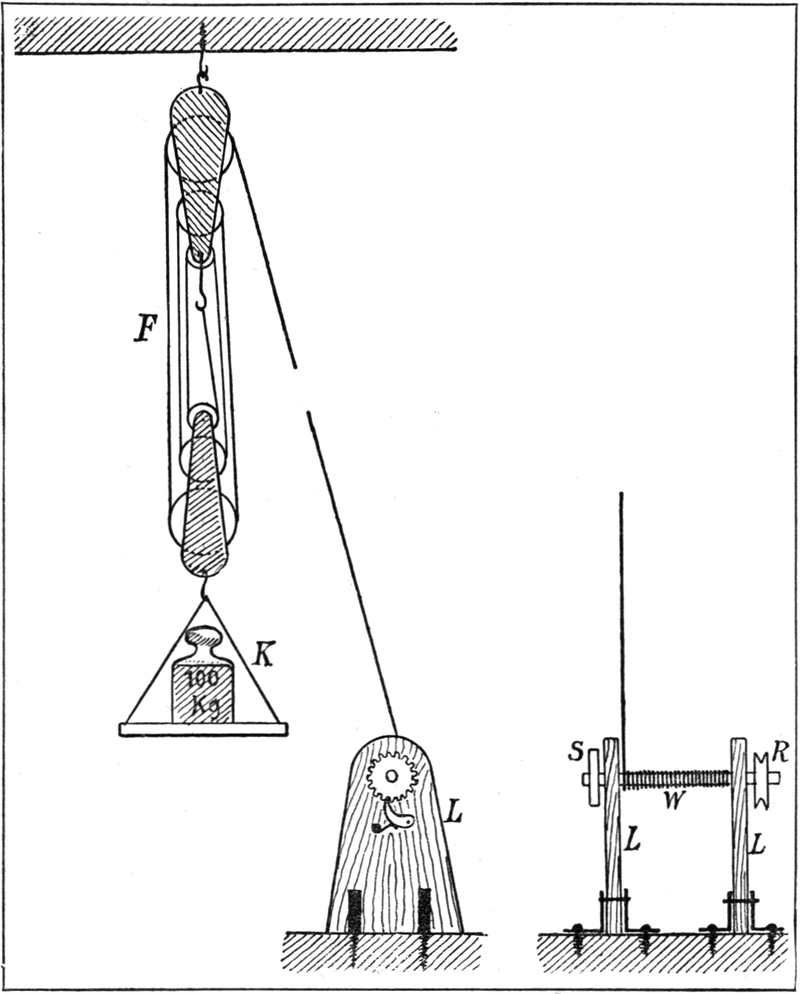

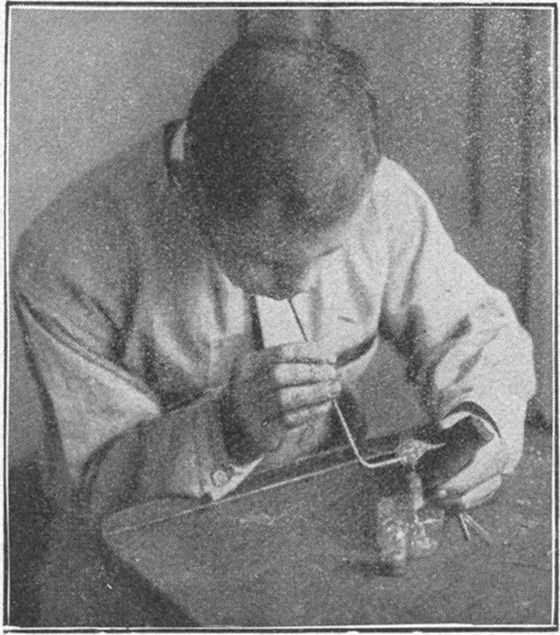

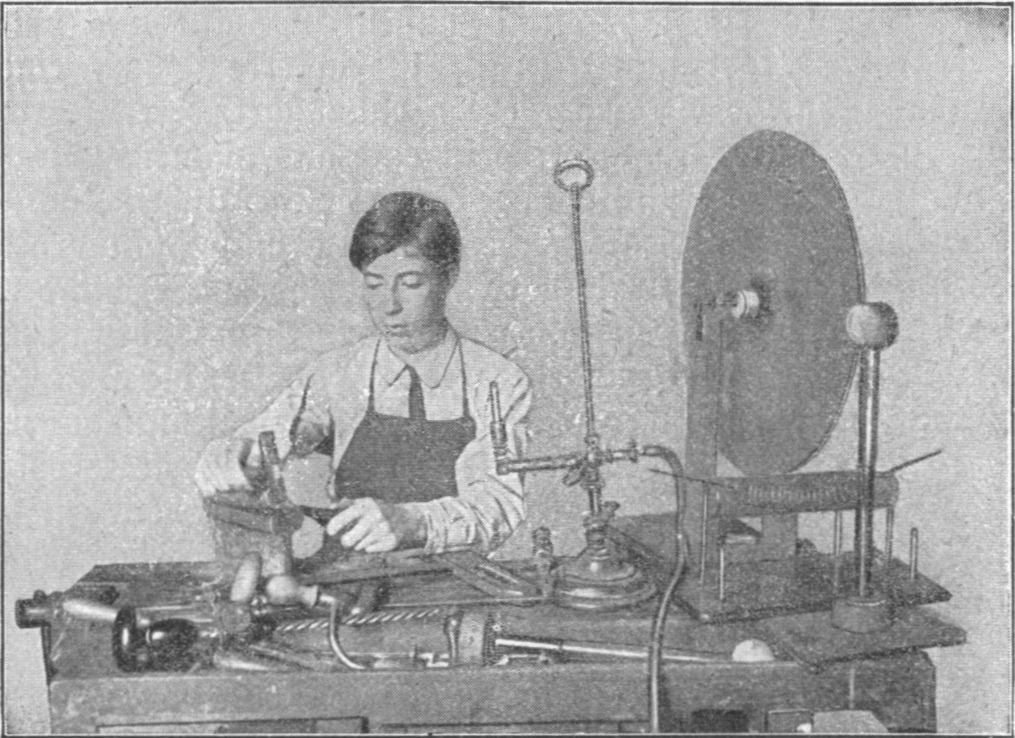

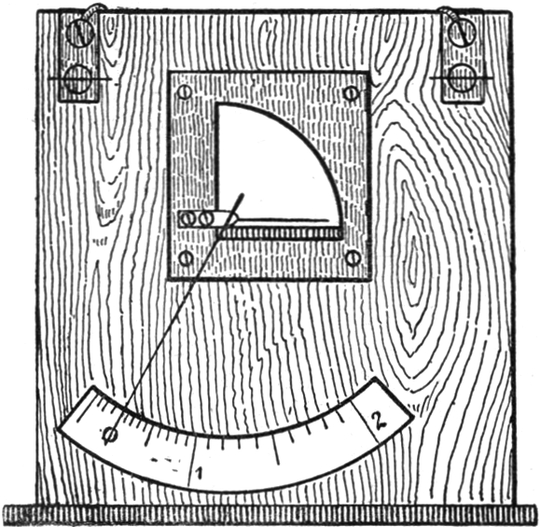

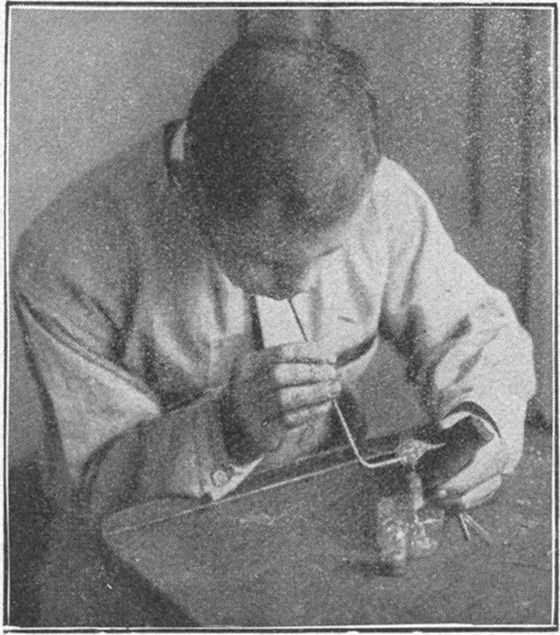

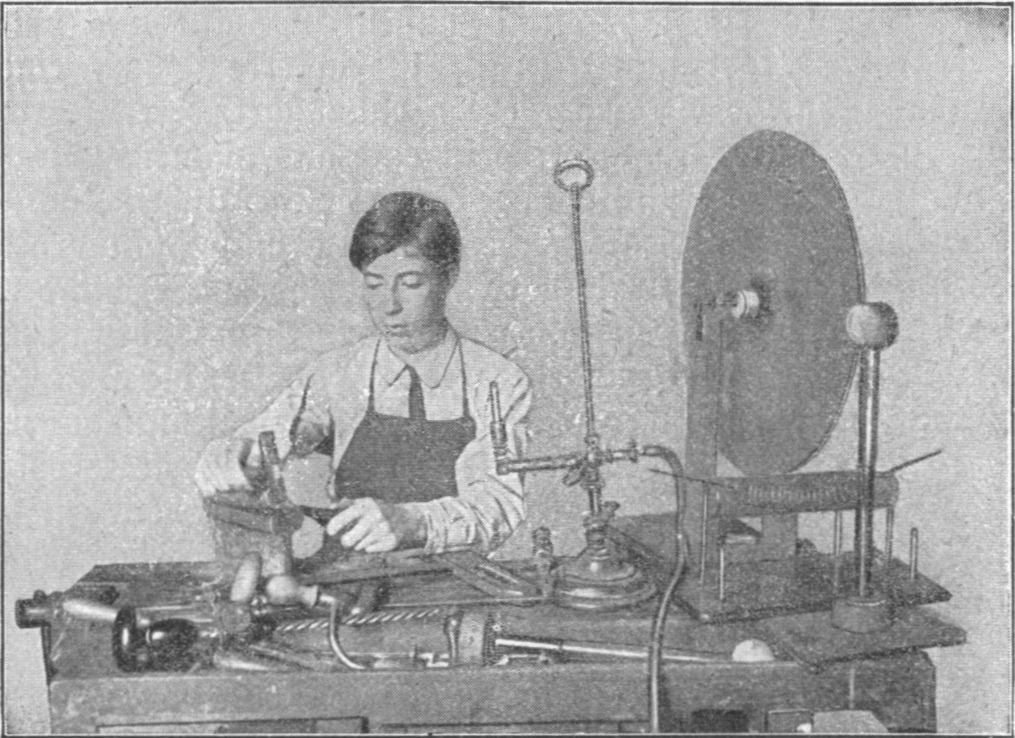

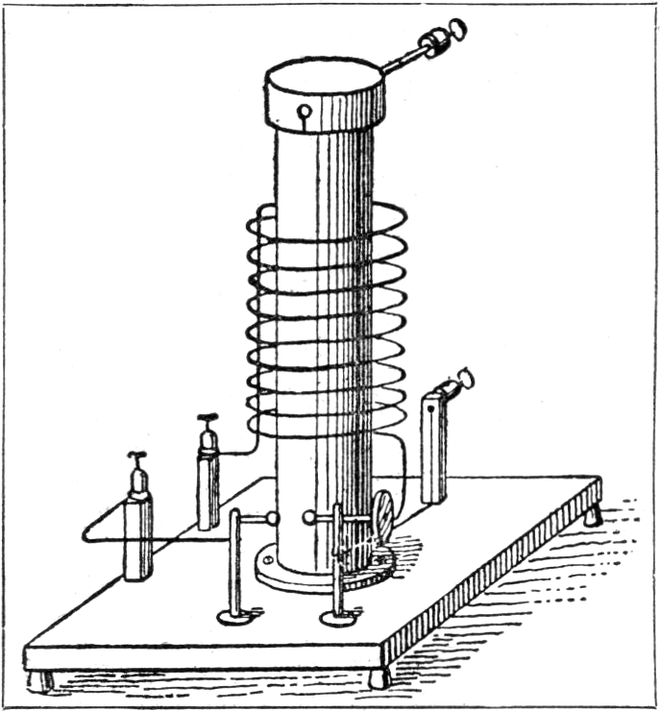

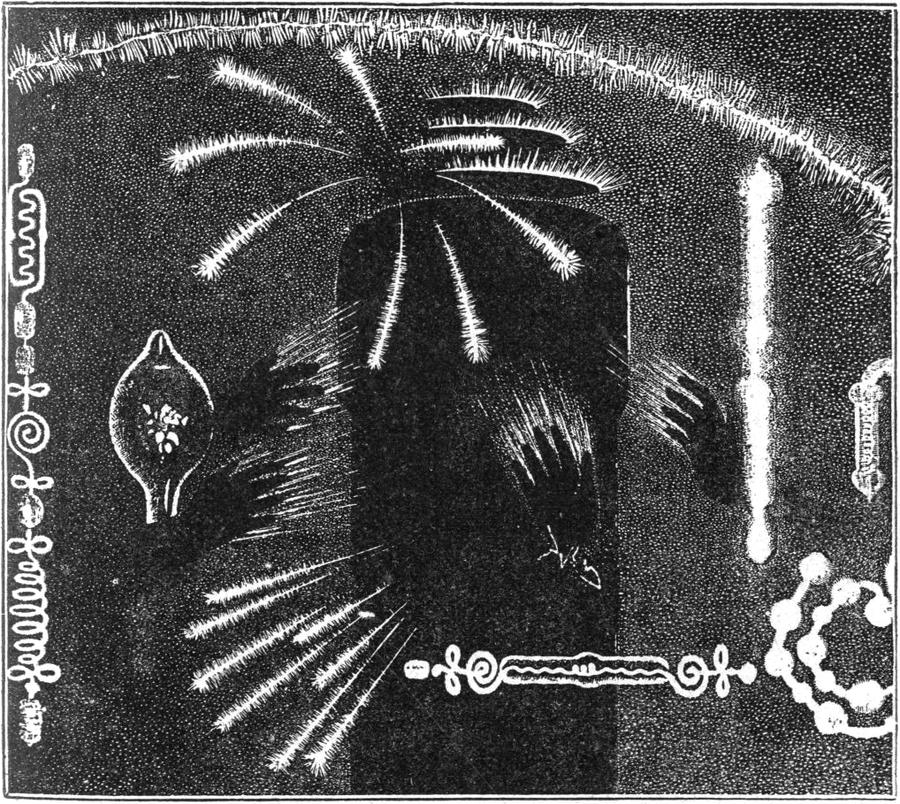

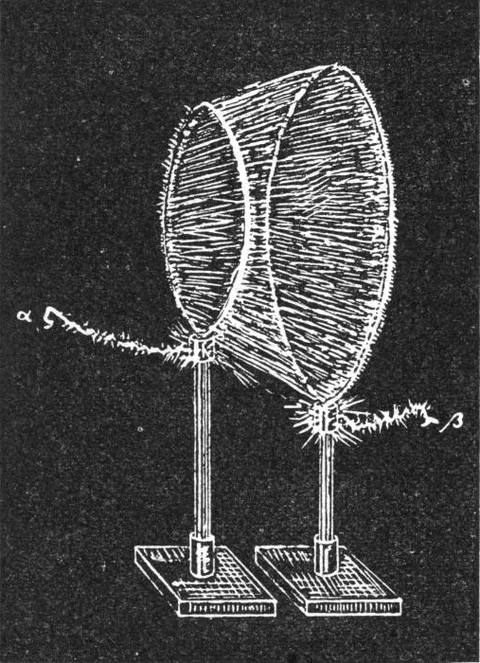

Abb. 15. Rudi bei der Anfertigung einer

Influenzelektrisiermaschine.

Der Schellacküberzug.

Durch die Mittelsenkrechten zweier Sehnen finden wir die Mitten der

Scheiben und bezeichnen sie je mit einem Tuschepünktchen; ist die

Tusche fest aufgetrocknet, so werden die Scheiben zuerst mit Seifen-,

dann mit reinem, gewöhnlichem, endlich mit destilliertem Wasser und

zuletzt mit Weingeist abgewaschen; der Weingeist muß selbst rein sein

und darf nur mit einem ganz reinen Schwämmchen aufgetragen werden.

Die zweite Aufgabe ist, beide Scheiben mit einem feinen Überzug von

Schellackfirnis zu versehen. Wir lassen 30 g Schellack in ¼

Liter Spiritus sich vollständig lösen und gießen kurz vor dem Gebrauch

noch 100 ccm reinen Spiritus zu und schütteln kräftig; die

Lösung wird noch filtriert und ist dann gebrauchsfertig; soll sie

längere Zeit aufbewahrt werden, so lege man, um die Feuchtigkeit

zu binden, ein paar Gelatinestreifen hinein und halte die Flasche

stets gut geschlossen. Das Auftragen der Lösung[S. 21] geschieht mit einem

großen, weichen Pinsel, der vor dem Gebrauch durch Klopfen und

Waschen von allem Staub befreit werden muß. Es ist ziemlich wichtig,

einen schönen gleichmäßigen Schellacküberzug zu erzielen, und es dürfte

wohl manchem nicht auf das erste Mal gelingen. Die Scheibe wird auf

eine Zigarrenkiste oder besser auf eine runde Pappschachtel gelegt,

deren Durchmesser etwa handbreit kleiner ist, als der der Scheibe.

Die Schellacklösung wird in ein offenes Gefäß gegossen. Doch bevor

wir mit dem Überstreichen beginnen, muß die Scheibe angewärmt werden;

ist es Sommer, so können wir sie einfach etwa eine halbe Stunde den

Sonnenstrahlen aussetzen, andernfalls muß die Erwärmung künstlich

geschehen (am besten über einer Dampf- oder Warmwasserheizung).

Die Scheibe darf so warm sein, daß wir sie gerade noch mit der

Hand anfassen können. Nun wird sie auf die oben erwähnte Unterlage

gelegt, so daß der äußere Rand auf der Unterseite frei bleibt. Das

Überstreichen muß recht gewandt ausgeführt werden; mit großen Strichen

überfahren wir die Fläche und achten darauf, daß keine Stelle frei

bleibt, aber auch keine zweimal überstrichen wird, damit wir einen

möglichst gleichförmigen Überzug erhalten. Wir streichen mit der

rechten Hand, in der linken haben wir ein in Spiritus getauchtes

Läppchen, mit welchem wir alles, was von der Lösung am Rand auf die

Unterseite der Scheibe gelangt, sofort abwischen. Hat man keinen

gleichmäßigen Überzug erzielt, so tut man am besten, die ganze Scheibe

mit Spiritus abzuwaschen und von vorn zu beginnen. Ist der Anstrich bei

beiden Seiten gelungen, so läßt man sie an einem staubfreien Orte, etwa

in einer großen Tischschublade, einen Tag liegen. Die anderen Seiten

der Scheiben werden genau so behandelt, nur dürfen sie diesmal nicht

so stark erwärmt werden und es muß ein Überlaufen von Schellackfirnis

unbedingt vermieden werden. Man bezeichne sich die zuerst

bestrichenen Seiten der Scheiben. Diesmal lassen wir sie nur 5 bis

6 Stunden in der Schublade liegen und stellen sie dann senkrecht

an einem staubfreien Orte so auf, daß sie außer an den Kanten nirgends

anliegen; so lassen wir sie 2 Tage unberührt stehen.

[S. 22]

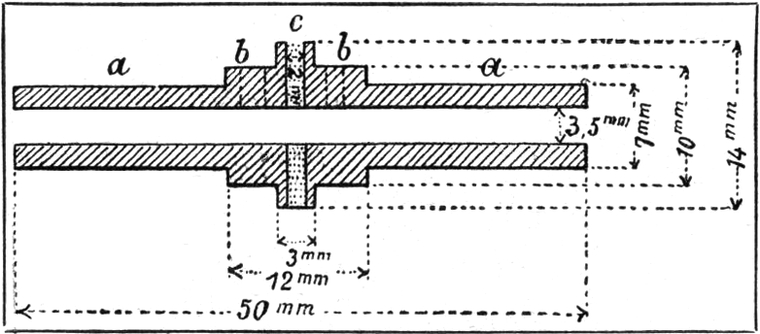

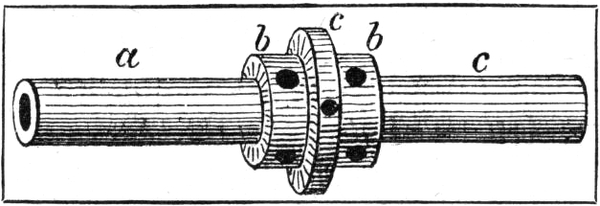

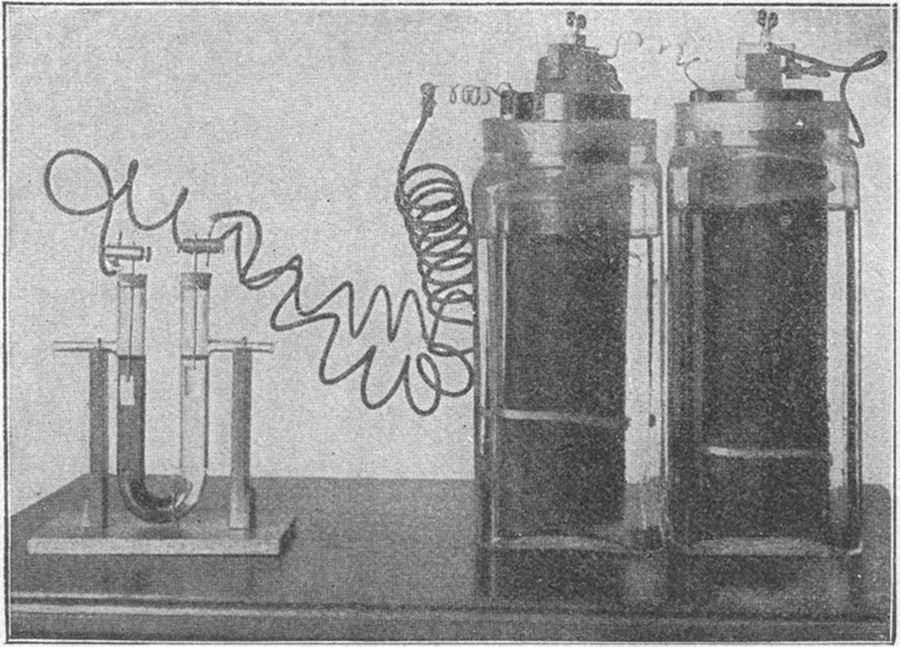

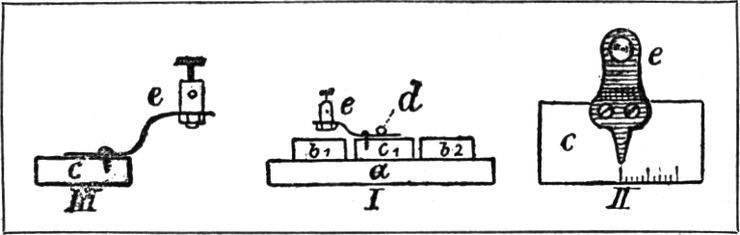

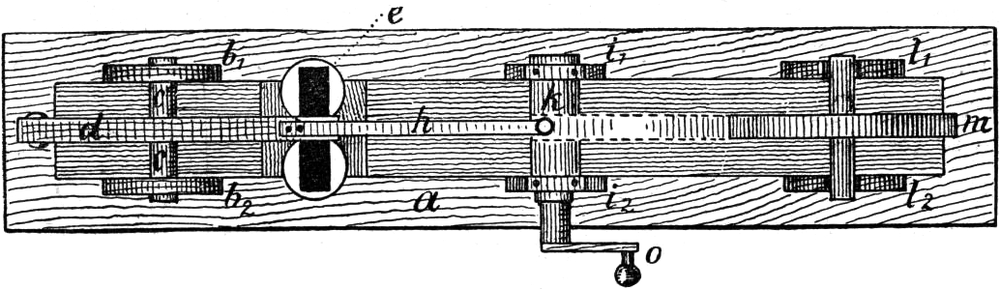

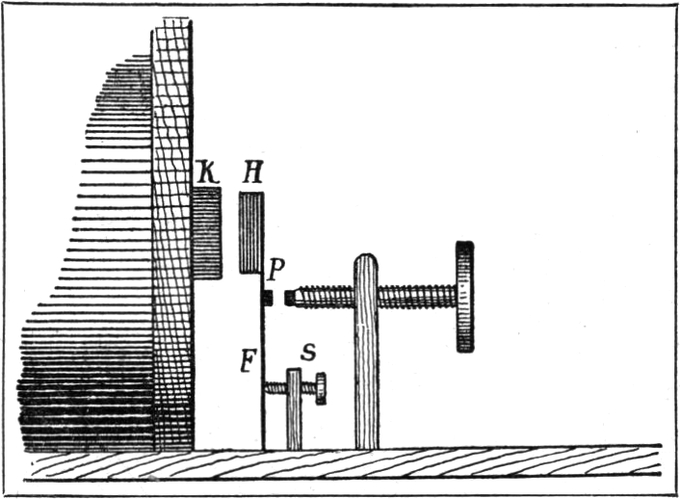

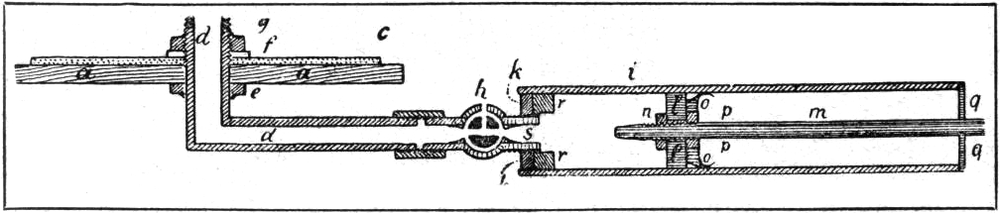

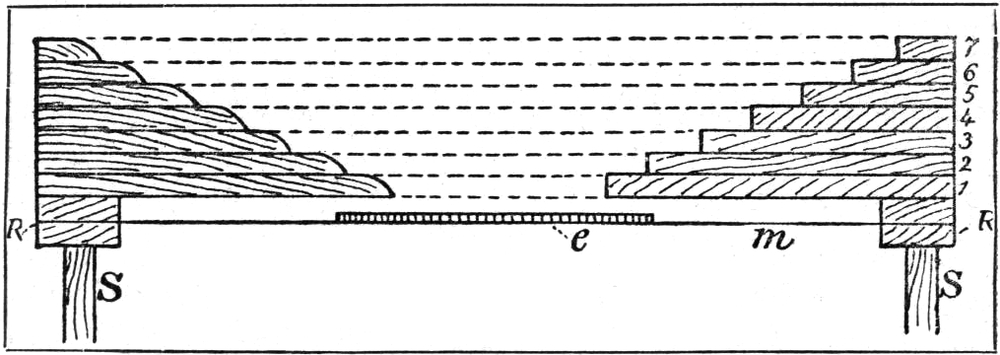

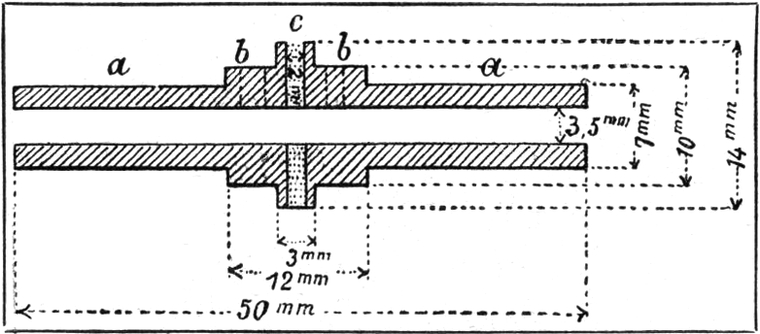

Abb. 16. Anfertigung der Achsenrohre.

Abb. 17. Achsenrohr.

Abb. 18. Aufgelötete Messingscheibe.

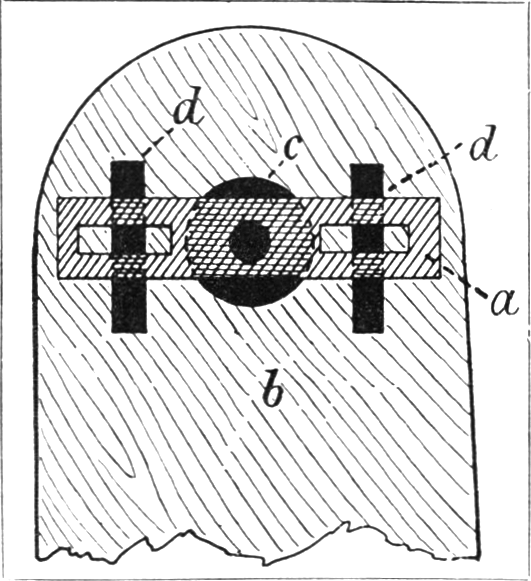

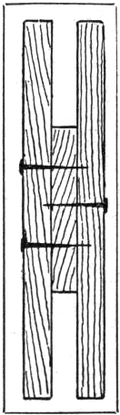

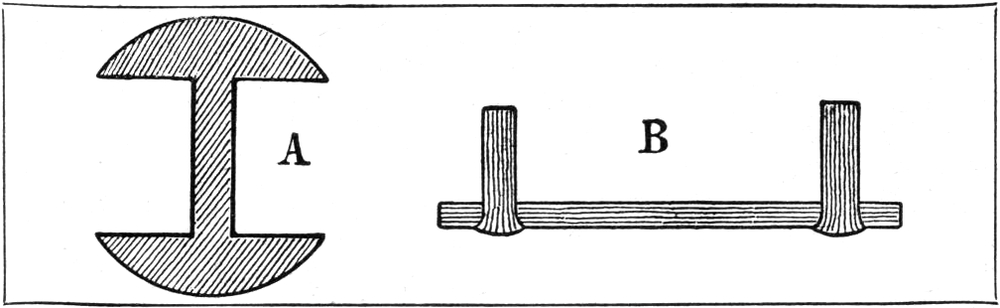

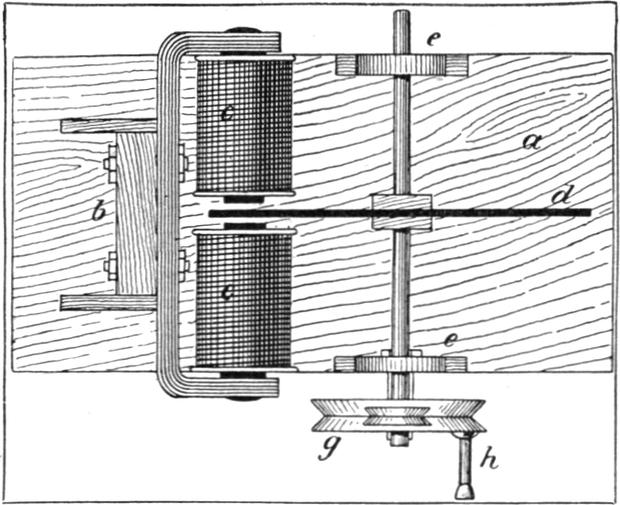

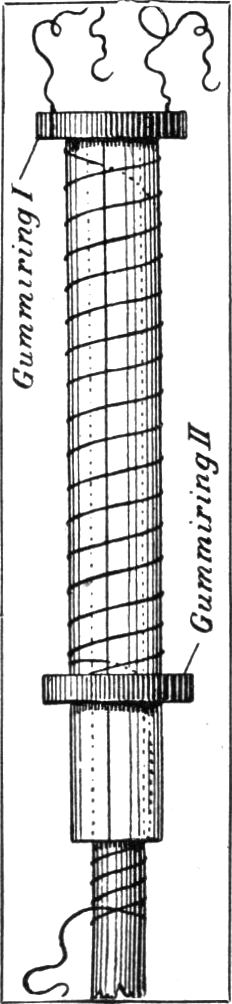

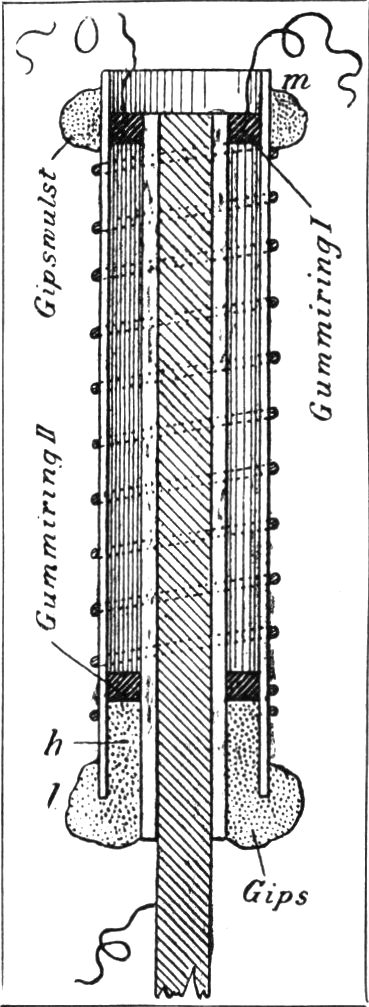

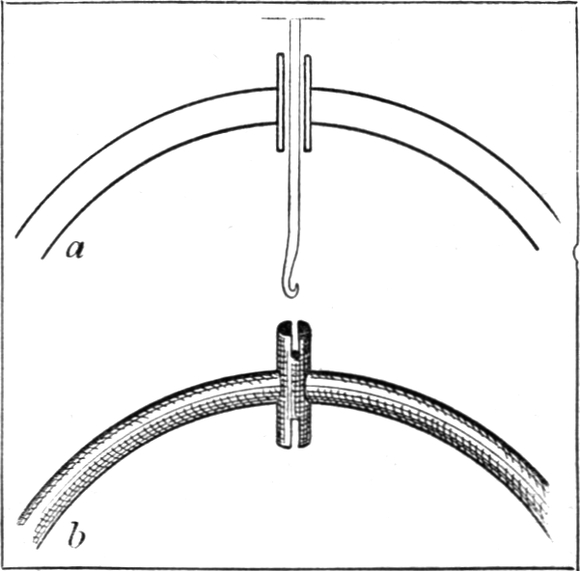

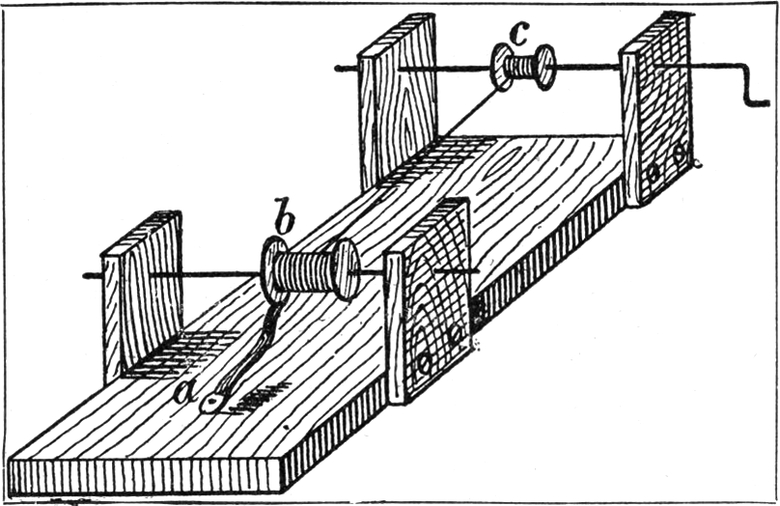

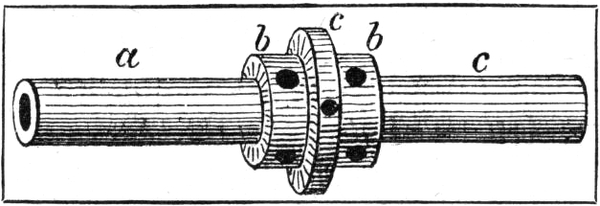

Die Achsenansätze.

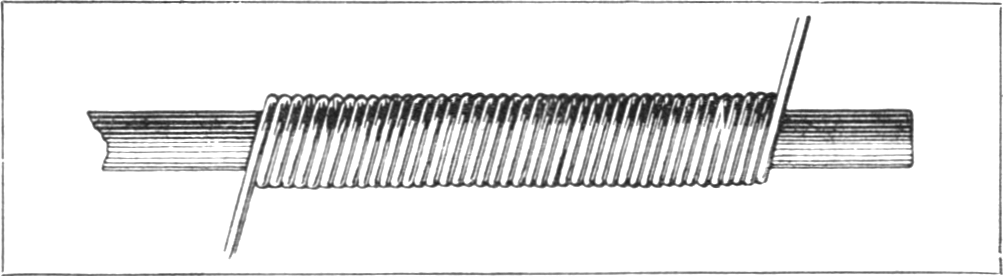

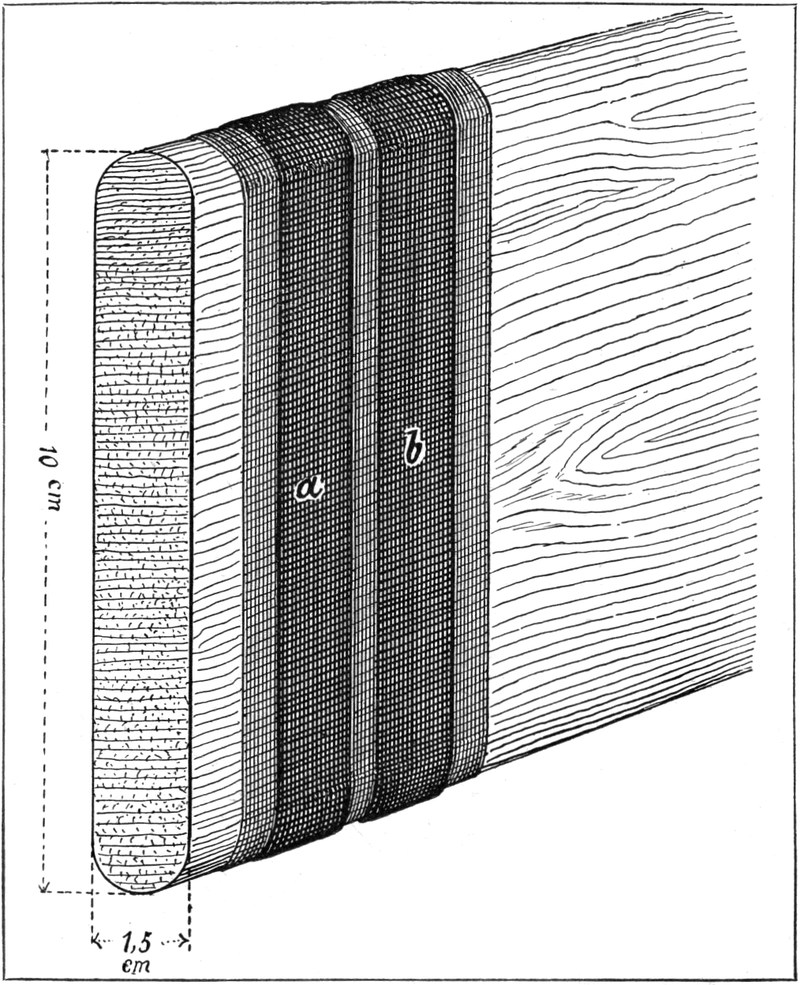

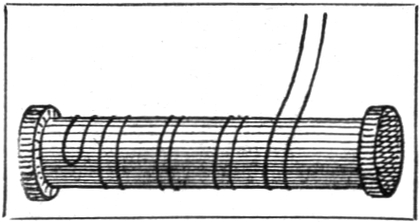

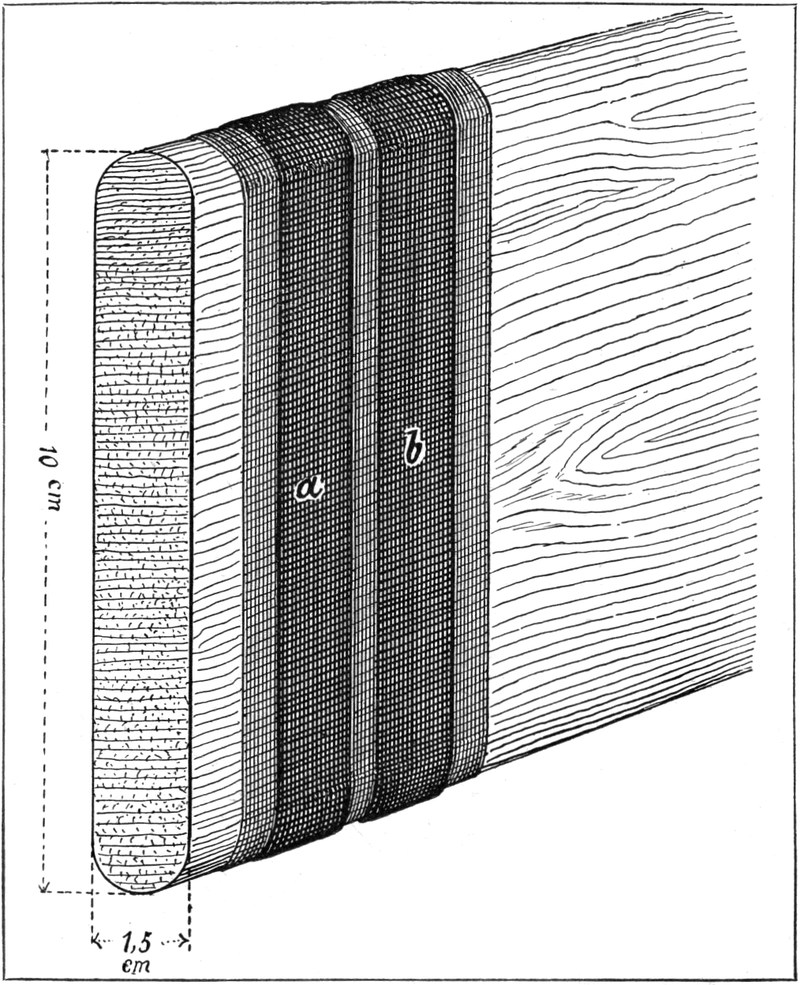

Unterdessen fertigen wir die beiden Achsen an. Dazu brauchen wir

zunächst zwei Messingstäbe, je 15 cm lang und 5 bis 7 mm

dick, ferner 50 cm blanken, geglühten, 2 mm starken

Kupferdraht. Den Draht reiben wir mit Glas- oder Schmirgelpapier sauber

und wickeln ihn dann in dicht nebeneinanderliegenden Windungen zu

einer 3 cm langen Spirale auf einen der Messingstäbe auf (Abb.

16); ein Stück Lötzinn wird zu einem feinen Plättchen ausgehämmert

und um die mit Lötwasser bestrichene Spirale herumgebogen, aus der

wir den Messingstab herausziehen und sie dann in die Flamme eines

Spiritus- oder Bunsenbrenners halten, bis sich das Lot gleichmäßig

zwischen den Windungen verteilt hat. Nachdem sich dies so entstandene

Rohr abgekühlt hat, sägen wir es mit einer in den Laubsägebogen

eingespannten Metallsäge in vier gleiche Teile. Diese vier Ringe

sollen sich immer noch bequem über die Messingstange schieben

lassen; sollte dies Schwierigkeiten machen, weil vielleicht etwas zu

viel Lot in das Innere gedrungen ist, so entferne man dies mit der

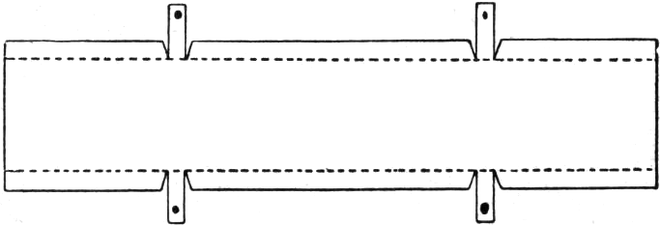

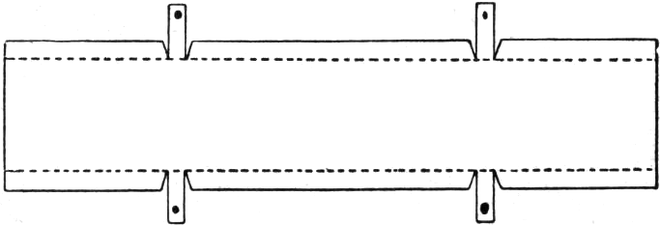

Rundfeile. Nun schneide man aus Messingblech zwei Rechtecke von je

30 × 65 mm. Bei jedem machen wir an dem einen Ende mit einer

Blechschere 10 bis 12 Einschnitte von je 2 cm Länge parallel

zu den Längskanten, so daß also 45 mm uneingeschnitten übrig

bleiben. Auf jedes Blech legen wir zwei von den vier Ringen, den

einen am inneren Ende der Einschnitte nach innen zu, den anderen am

entgegengesetzten nicht eingeschnittenen Rande, so daß zwischen ihnen

etwa 3 cm Raum bleibt; dann rollen wir das Blech fest um die

Ringe. Es wird keinen vollständig geschlossenen[S. 23] Zylinder bilden,

vielmehr wird ein etwa 4 mm breiter Zwischenraum frei bleiben.

Wir umwickeln nun diesen Blechzylinder fest mit Draht und löten ihn

mit den Kupferringen zusammen. Nach dem Abkühlen entfernt man den

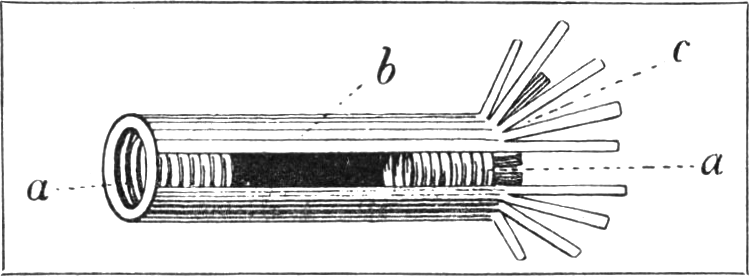

Draht. Eines der so erhaltenen Achsenrohre zeigt Abb. 17: a

sind die Kupferdrahtringe, b ist der Blechzylinder mit den

durch Einschneiden entstandenen Streifen c. Um nachher diese

beiden Achsenrohre an den Glasscheiben ankitten zu können, schneiden

wir uns aus Messingblech zwei Scheiben von je 6 cm Durchmesser

und sägen bei jeder genau in der Mitte ein Loch, durch welches das

in Abb. 17 dargestellte Achsenrohr sich gerade noch hindurchschieben

läßt; nachdem wir das getan haben, biegen wir die Blechstreifen um

und löten sie an der Messingscheibe fest (Abb. 18). Nunmehr wird die

ebene Blechscheibe a mit einer Flachzange am ganzen Rande, von

der Achse weg ein wenig krumm gebogen, wie das in der Abb. 19 deutlich

zu sehen ist; aus dieser Zeichnung geht auch hervor, wie dieser in

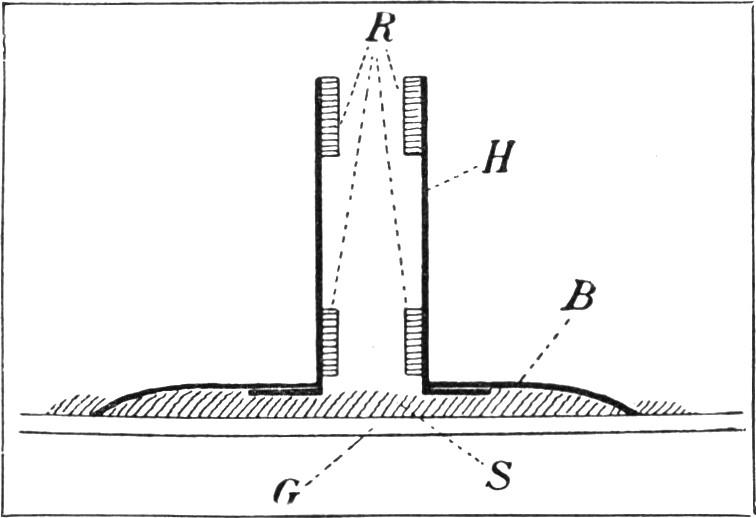

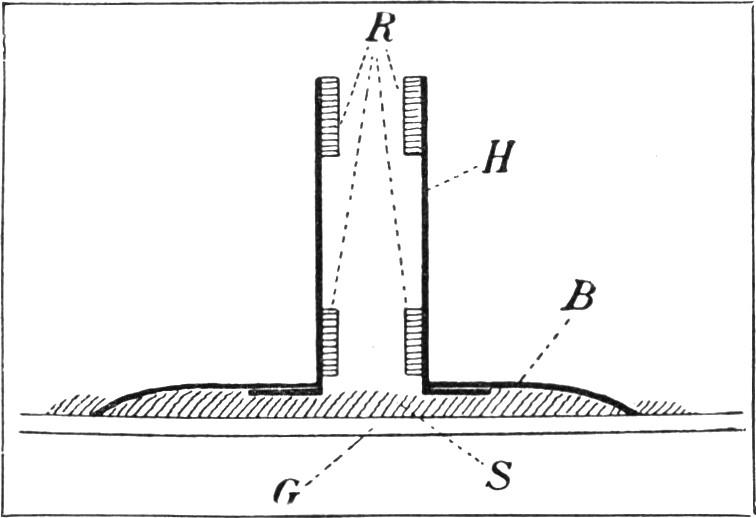

der Abb. 18 abgebildete Teil auf der Glasscheibe aufzukitten ist:

G ist die Glasscheibe, S der Schellackkitt, B die

Messingscheibe, R die Kupferringe und H die Messinghülse.

Das Aufkitten mit Schellack erfolgt genau in der schon bei der

Reibungselektrisiermaschine angegebenen Weise; nur müssen wir, um das

Achsenrohr mit dem schon erwähnten Winkelmaß (Abb. 8) genau senkrecht

zu stellen, eine der beiden Messingstangen in das Rohr stecken und dann

wie[S. 24] oben beschrieben verfahren (siehe auch Abb. 20). Diese Achsenrohre

müssen bei beiden Scheiben auf die zuerst bestrichenen Seiten

aufgekittet werden. Sollte sich nach dem Auftrocknen des Kittes

herausstellen, daß die Achsenrohre doch nicht genau senkrecht stehen,

was man am deutlichsten erkennt, wenn man die Scheiben auf ihren Achsen

rotieren läßt, so kann man noch folgende Vorkehrung treffen: Wir löten,

wie aus Abb. 21 hervorgeht, eine Messingscheibe M, ähnlich der

Scheibe B, nur etwas kleiner, aber dicker als diese mit ein paar

Millimeter Abstand an. (Mit dem Lötkolben rasch anlöten, damit sich das

Glas nicht zu sehr erwärmt!) Am sichersten geht man, wenn man diese

Vorrichtung gleich von vornherein, also schon vor dem Aufkitten, an dem

Achsenrohr anbringt. Vorher haben wir schon nahe dem Rande in gleichen

Abständen[S. 25] drei Löcher gebohrt und über jedes Loch eine Schraubenmutter

(R) gelötet. (Wir können auch das Muttergewinde in die Scheibe

M selbst bohren.) Mit drei Metallschrauben, die wir durch diese

Muttern eindrehen und verschieden stark anziehen, können wir nun mit

Leichtigkeit die senkrechte Stellung der Achsenrohre erreichen. Nun

müssen wir noch auf die Innenseite der einen Scheibe genau in der

Mitte, also dem Achsenrohr gegenüber, mit einem Tropfen Schellack ein

Zweipfennigstück aufkleben.

Abb. 19. Aufkitten auf die Glasscheibe.

Abb. 20. Anlegen des Winkelmaßes.

Abb. 21. Vorrichtung zur Erzielung der senkrechten

Achsenstellung.

Während der übrigen Arbeit sollen die Scheiben unberührt liegen

bleiben. Wir richten uns deshalb zwei Holzklötzchen her, die wir je mit

einem Loch versehen, in das die Achsenrohre eingesteckt werden, so daß

die Scheiben in horizontaler Lage aufbewahrt werden können, ohne daß

das Glas selbst irgendwo aufliegt. An einem staubfreien abgeschlossenen

Platze werden die Scheiben bis auf weiteres aufbewahrt.

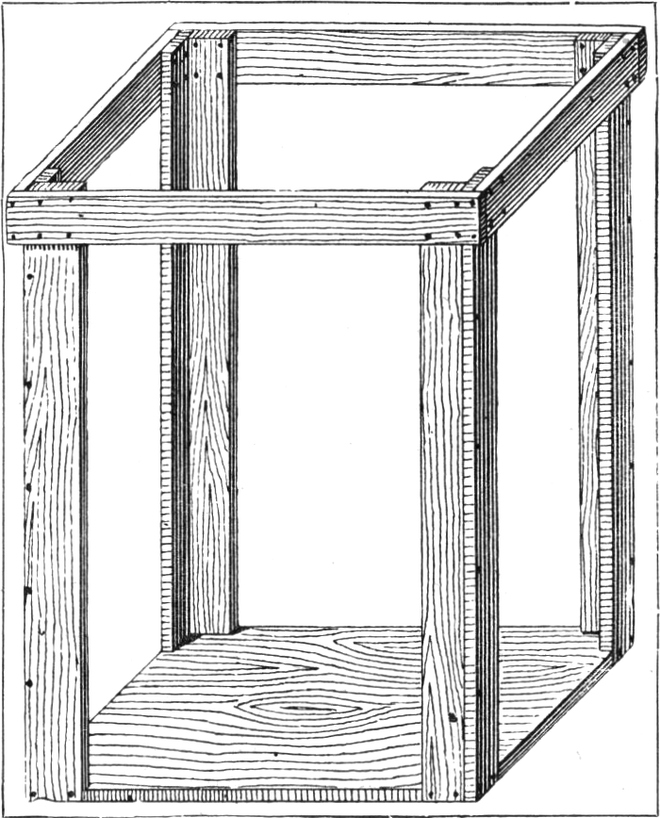

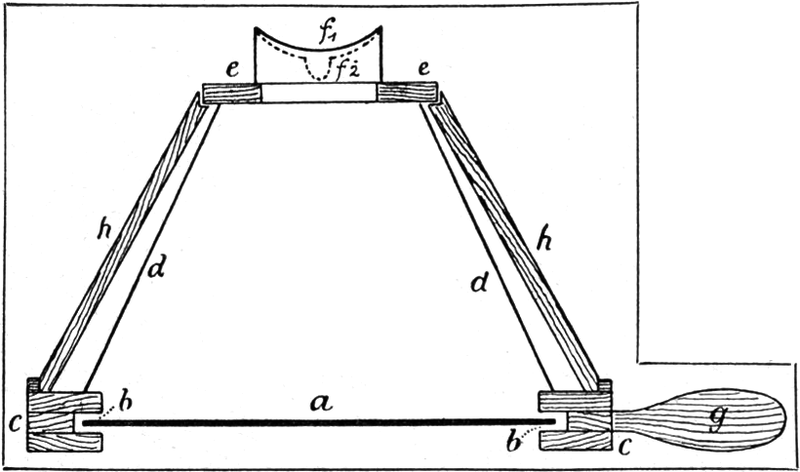

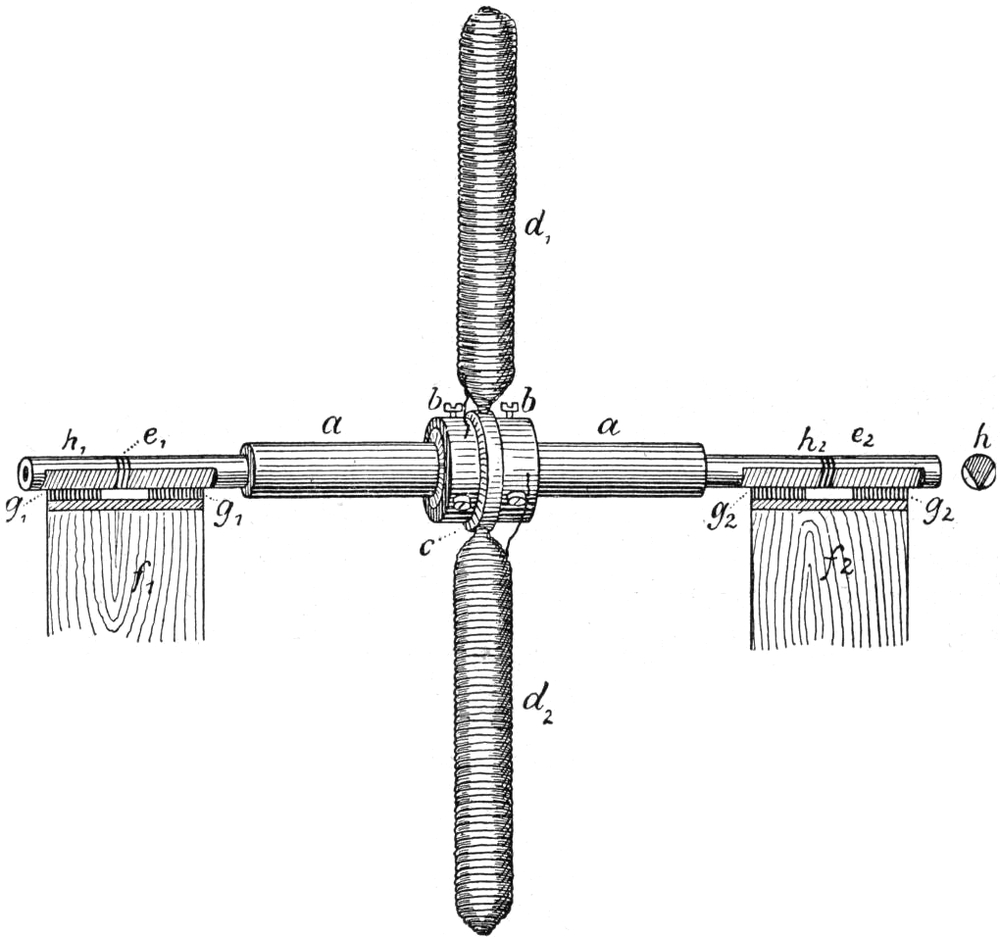

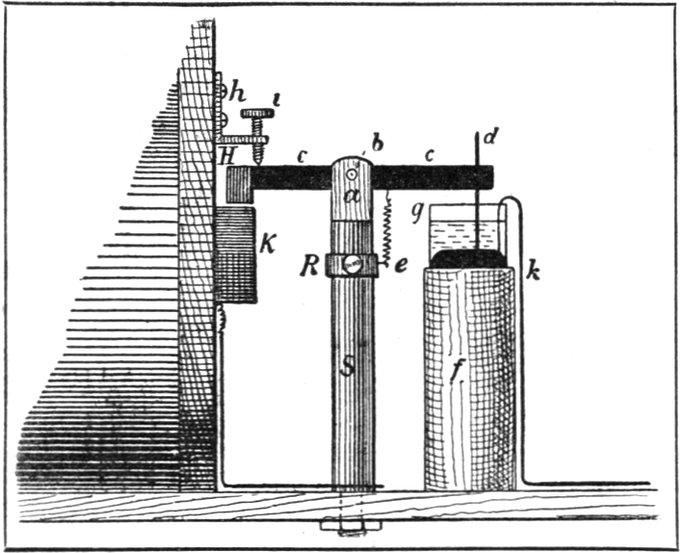

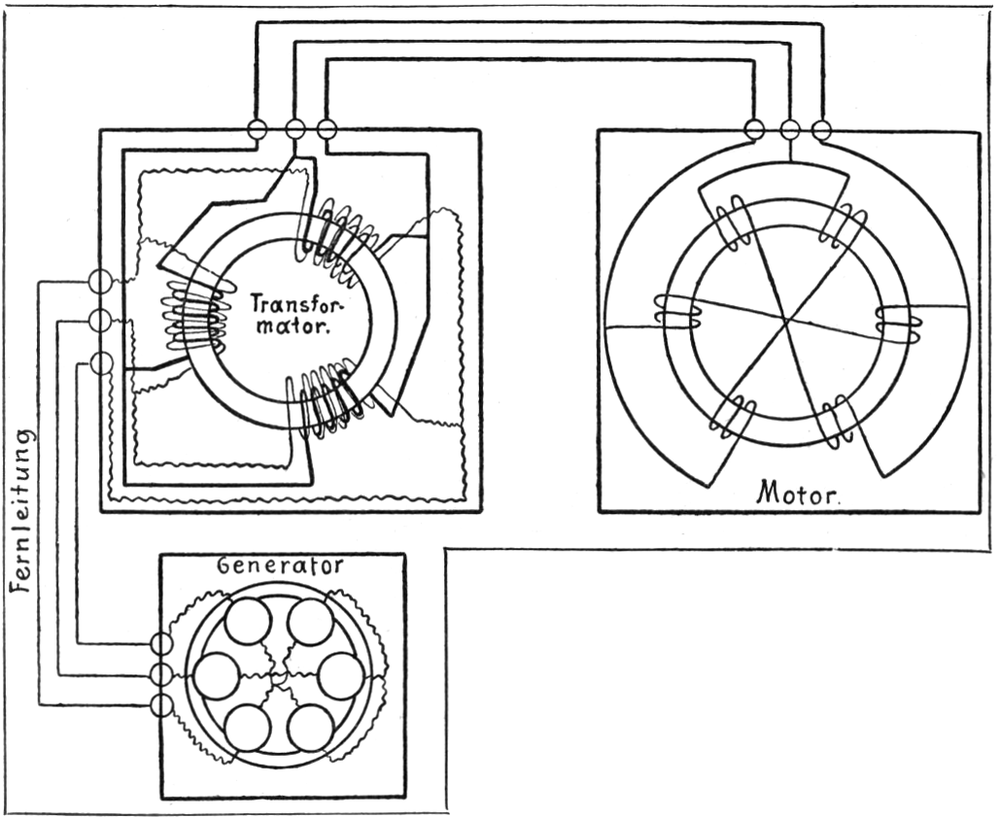

Abb. 22. Maschinengestell.

Abb. 23. Achsenträger.

Abb. 24. Außenseite eines Achsenträgers.

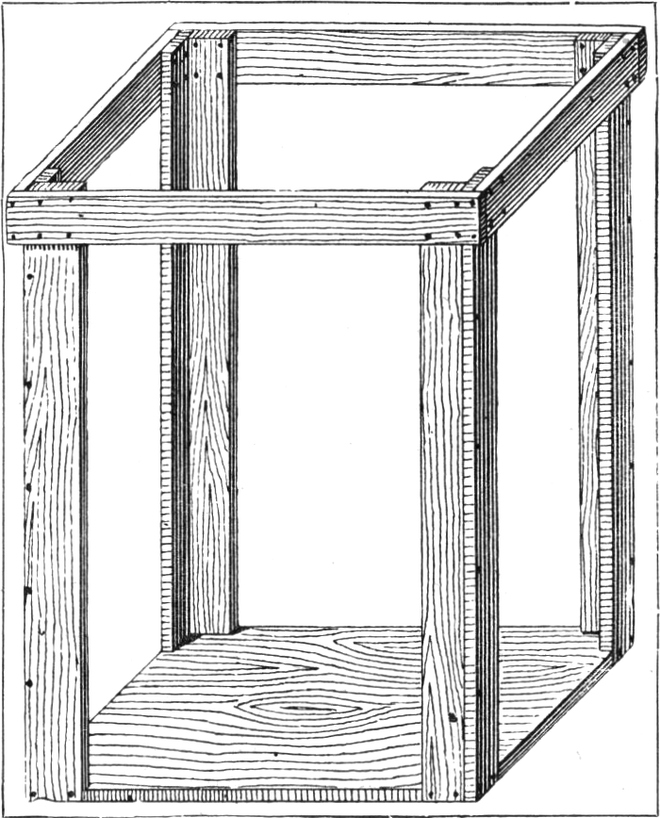

Das Maschinengestell.

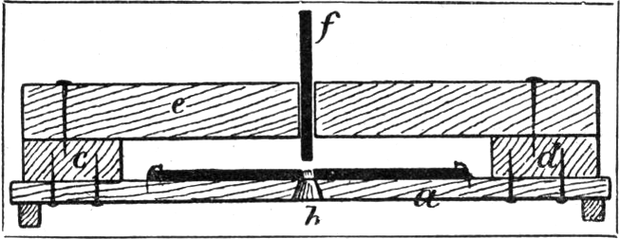

Die Achsenträger.

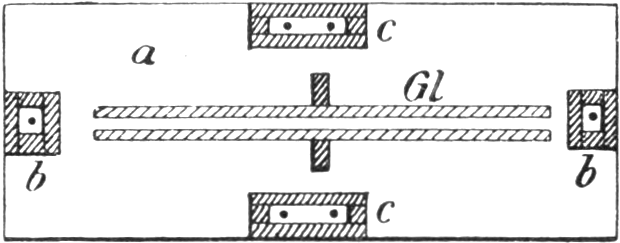

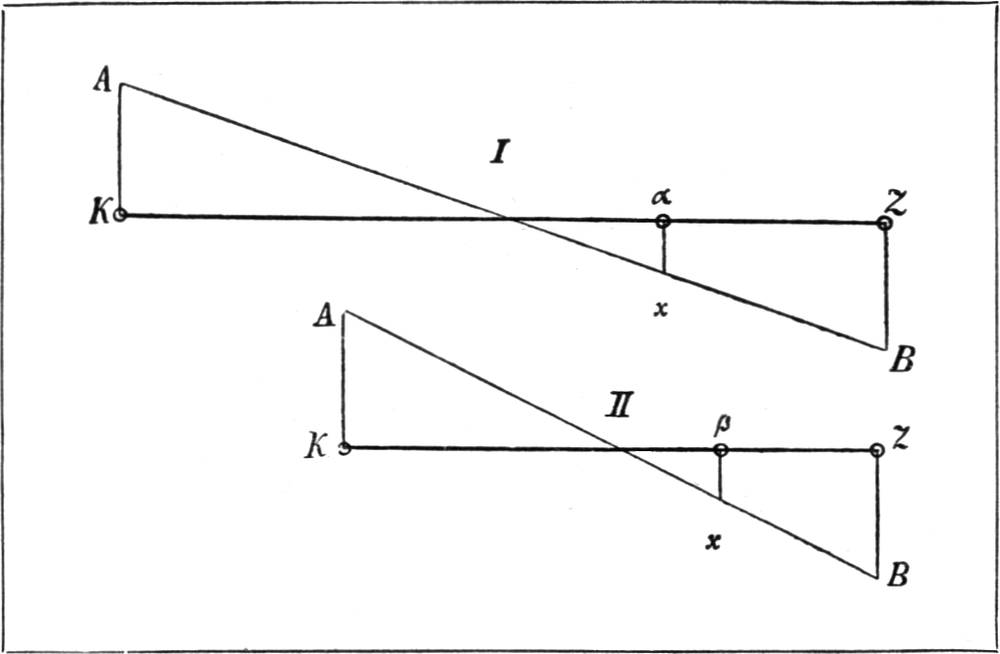

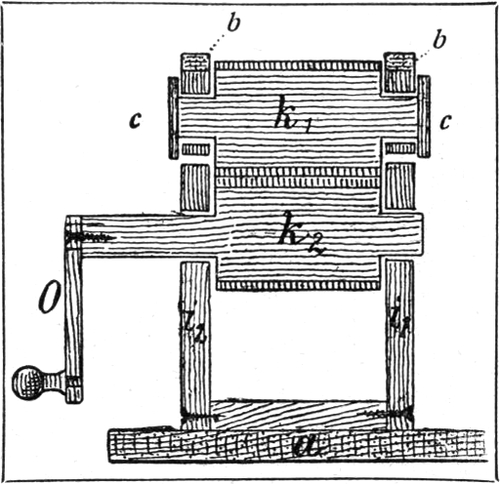

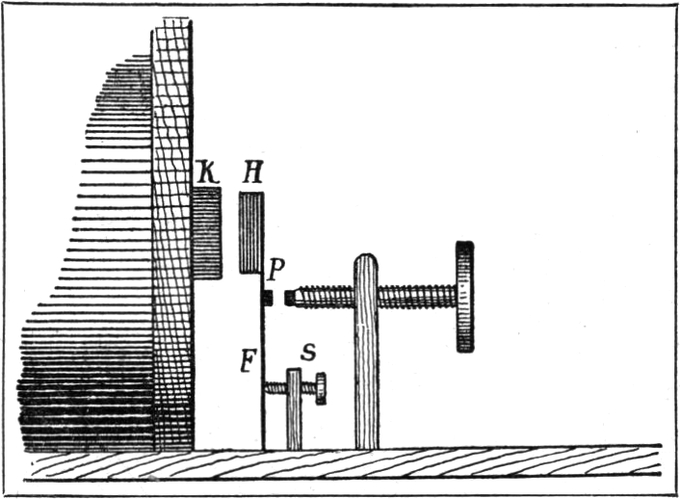

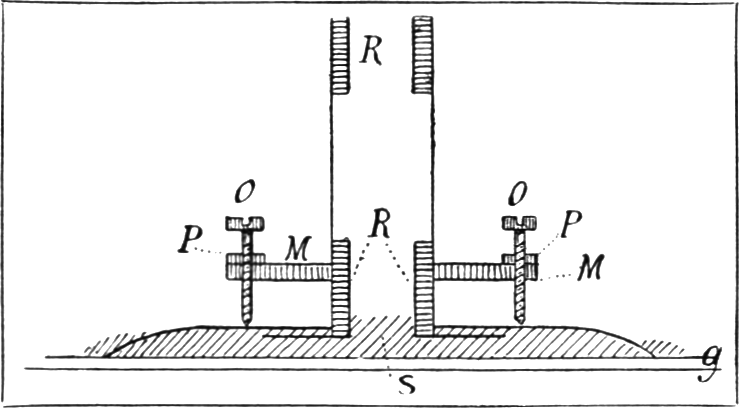

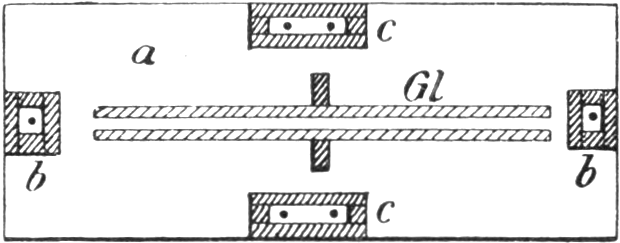

Wir wenden uns nun zu dem Maschinengestell. Zuerst schneiden wir uns

eine Pappscheibe, genau so groß wie die Glasplatten, und stecken

durch sie eine Messingstange, 30 cm lang und genau so stark

(5 bis 7 mm), wie die schon erwähnten Achsen. Abb. 22 zeigt

das Gestell im Grundrisse; Gl sollen die später einzusetzenden

Glasscheiben sein. Entsprechend ihrer Größe wählen wir nach Anleitung

des Grundrisses ein starkes Grundbrett a von ausreichender

Länge und Breite. c in Abb. 22 zeigt die Befestigungsstelle der

Achsenträger (Abb. 23). Man fertige sie beide aus Holzstücken, deren

Länge je um 7 cm mehr als der Scheibenradius beträgt und mache

sie unten 10, oben 6 cm breit. Oben ist ein etwa 15 mm

weites Loch a zu bohren, und daneben sägen wir zu beiden

Seiten einen Schlitz b von 20 mm Länge und 5 mm

Breite. Auf der Innenseite des Achsenhalters befestigen wir mit vier

Holzschrauben eine Eisen-[S. 26] oder Messingplatte (in Abb. 23 durch die

punktierte Linie und mit b bezeichnet), die das Loch a,

nicht aber die seitlichen Schlitze verdeckt. Die Platte muß ziemlich

stark sein (3 mm) und kann nötigenfalls durch Aufeinanderlöten

von zwei oder drei Blechscheiben hergestellt werden. Ehe diese Platte

aufgeschraubt wird, ist sie mit einer mittleren Durchbohrung zu

versehen, weit genug (5 bis 7 mm), daß die Scheibenachse gerade

noch hindurchgesteckt werden kann. Die Platte ist so aufzuschrauben,

daß ihre Durchbohrung mit dem Loche a konzentrisch wird. Abb. 24

zeigt in etwas größerer Darstellung die Außenseite eines Achsenträgers

und eine daraufliegende Metallplatte a von etwa 5 × 1 cm

Größe, die das Loch c und die beiden Schlitze d bedeckt

und drei Durchbohrungen hat: eine runde in der Mitte (5 bis 7 mm

weit) und zwei viereckige, die Schlitze d rechtwinkelig

kreuzend. Diese Metallplatte wird jedoch folgendermaßen befestigt: man

steckt durch die einander kreuzenden Schlitze je eine Metallschraube

von 5 mm Dicke, deren Kopf man durch Überschieben eines

breiten flachen Metallringes vergrößert, und schraubt eine passende

Schraubenmutter auf das Gewinde. Die Platte a in Abb. 24 wird

dadurch festgehalten und kann nach Lüftung der beiden Muttern nach

oben, unten und der Seite verschoben[S. 27] werden; denselben Teil zeigt Abb.

25 im Schnitt, a ist die verstellbare Metallplatte, b der

hölzerne Achsenträger, c das runde Loch darin und d die

Achse.

Abb. 25. Achse im Träger.

Abb. 26. Schematischer Aufriß der Maschine.

Die beiden Achsenträger sind nun an den zwei in Abb. 22 mit c

bezeichneten Stellen auf dem Grundbrette zu befestigen, indem wir

zunächst von dessen Unterseite her je zwei Schrauben eindrehen, durch

das Brett hindurch bis in die Achsenträger. Da diese Befestigung

wahrscheinlich nicht ausreichen würde, so schneiden wir von einer

sogenannten Glaserlatte vier längere (je 10 cm) und vier

entsprechend kürzere Stücke ab und schrauben sie bei jedem Achsenträger

um dessen Fuß herum so auf das Grundbrett auf, daß sie seitlich ganz

fest an den Trägern anliegen und diese wie in[S. 28] einer Versenkung

stehen. Zur Probe und Abschätzung der Größenverhältnisse kann nun die

Pappscheibe mit ihrer Achse in die Achsenlager der Träger eingesetzt

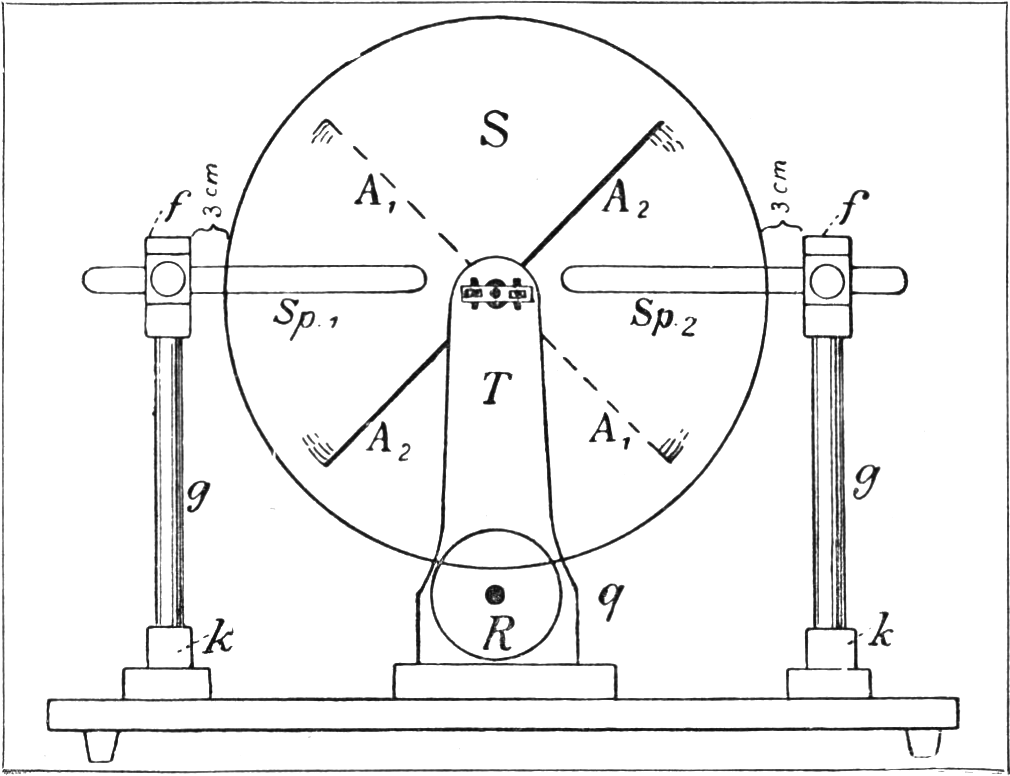

werden. Abb. 26 zeigt einen schematischen Aufriß der Maschine, wobei

S die Scheibe, T die Achsenträger bezeichnet.

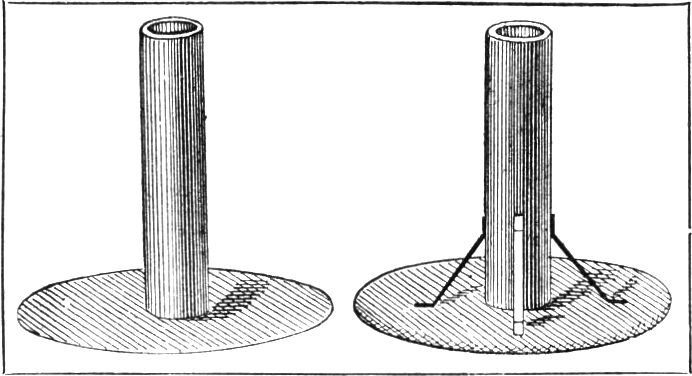

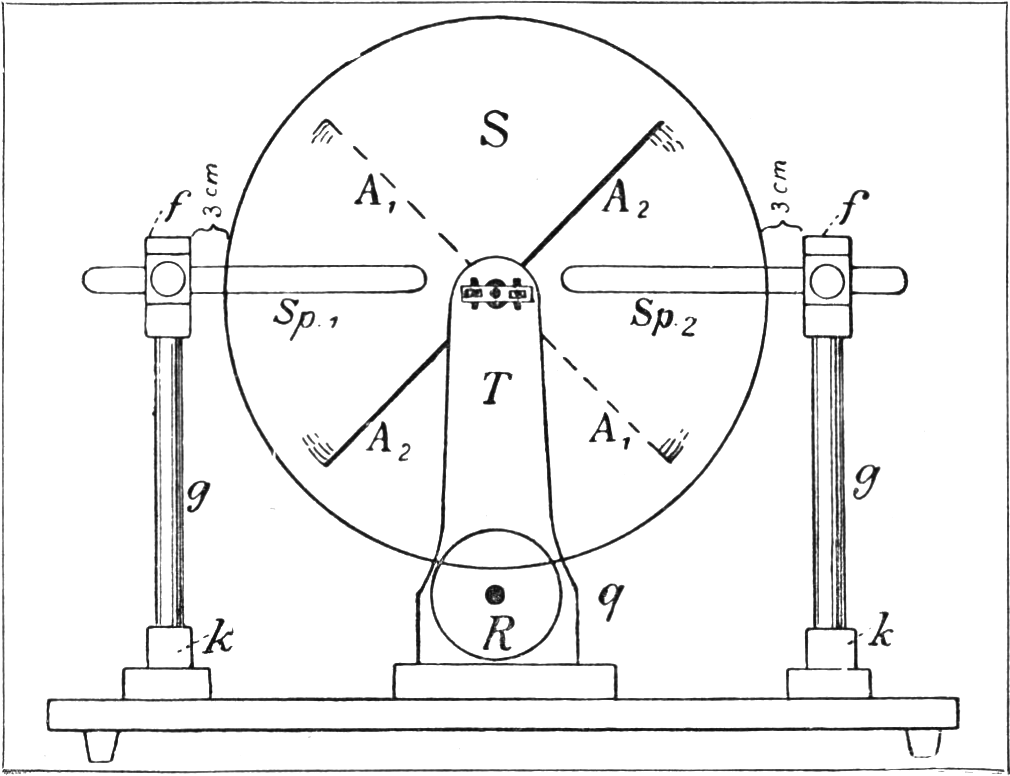

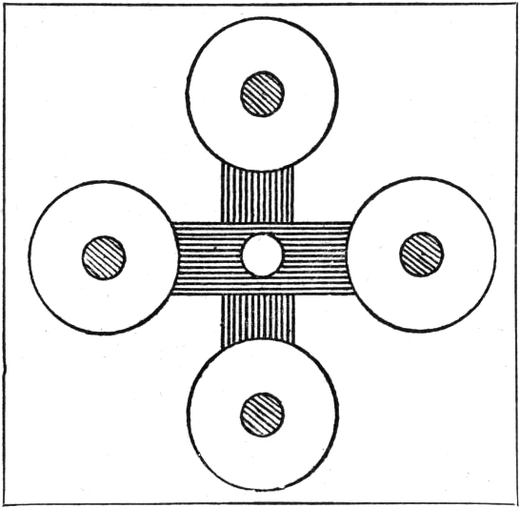

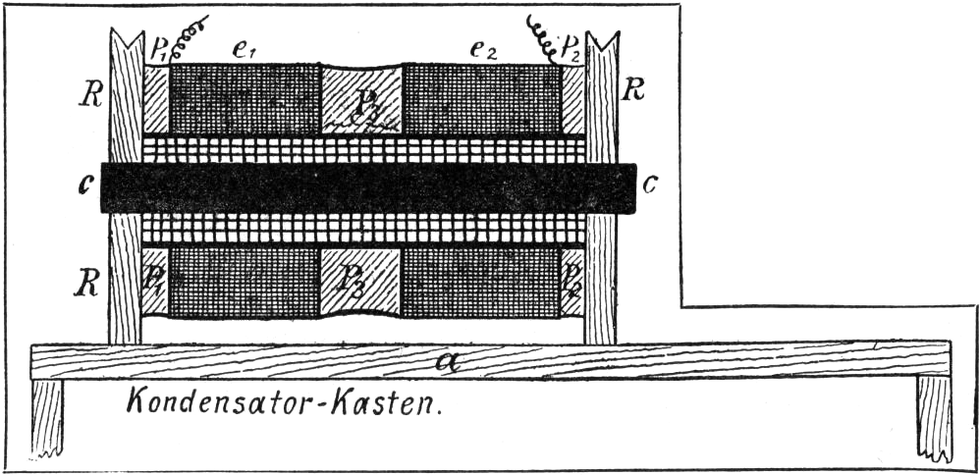

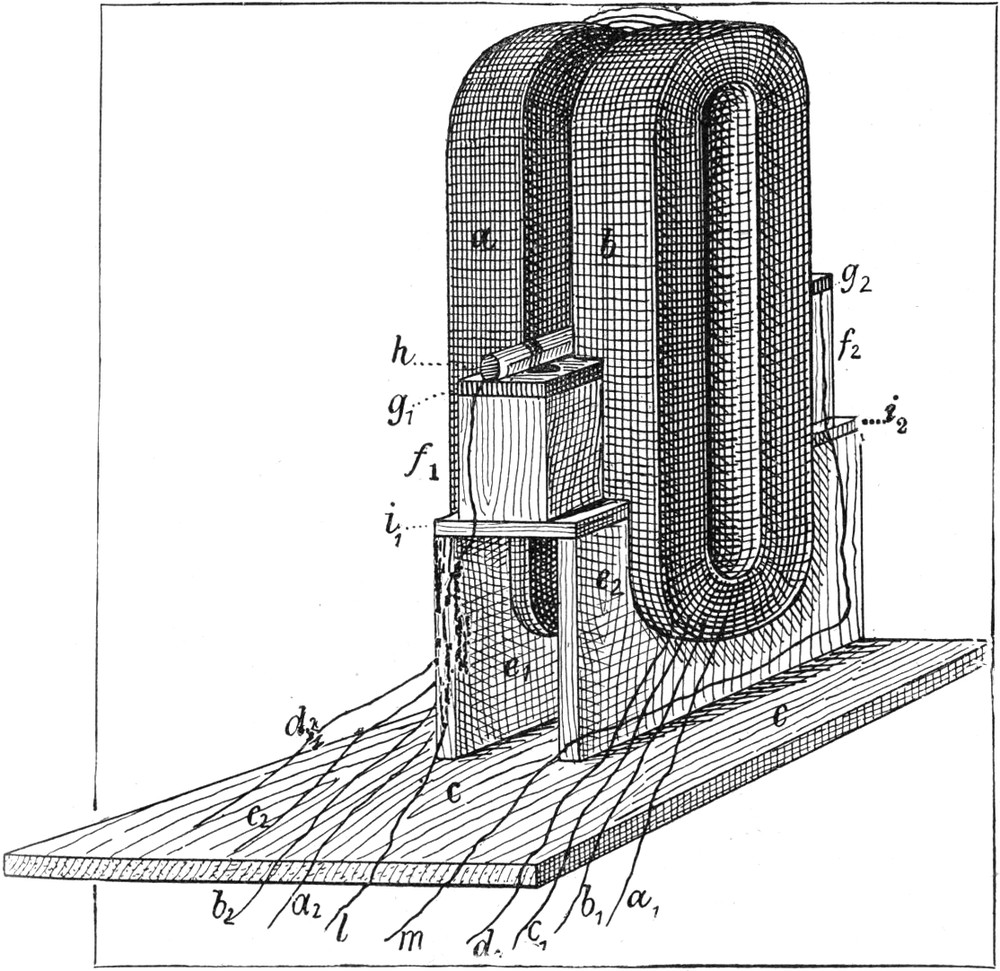

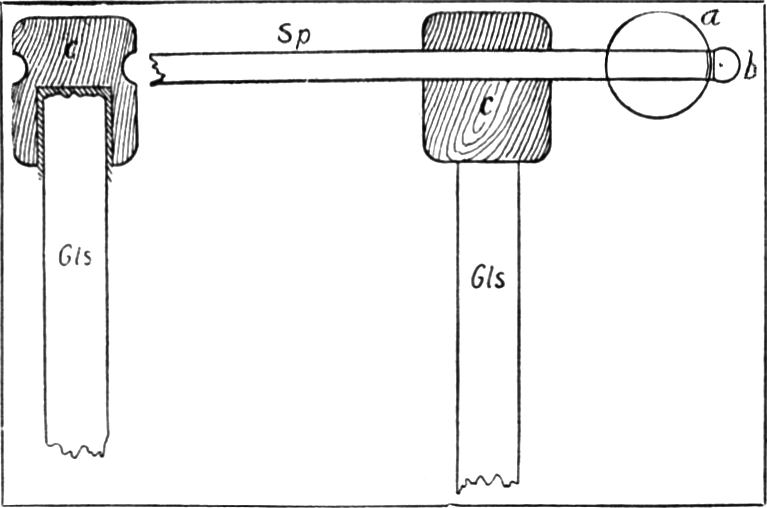

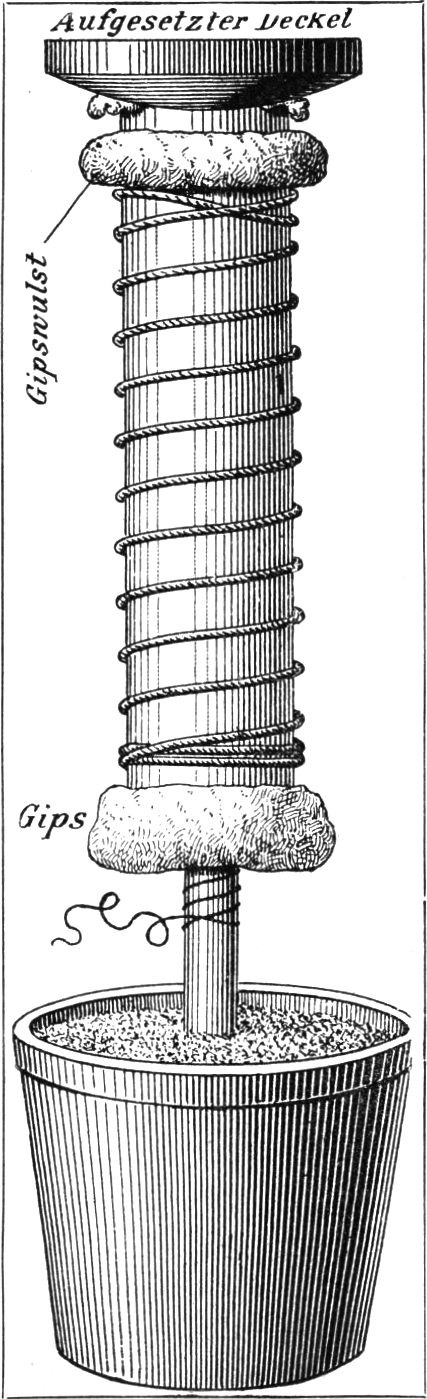

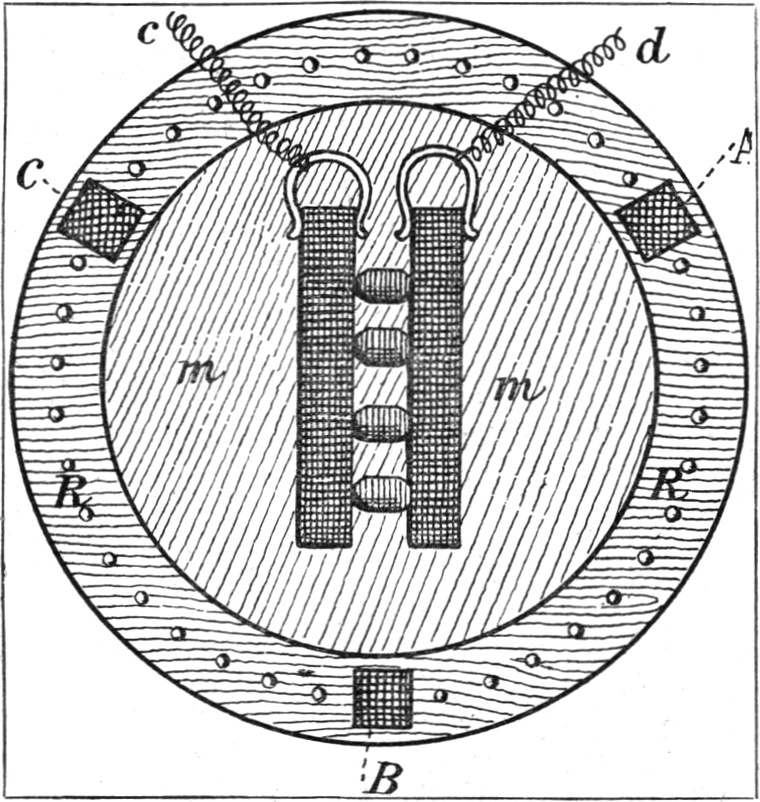

Die Spitzenkammträger.

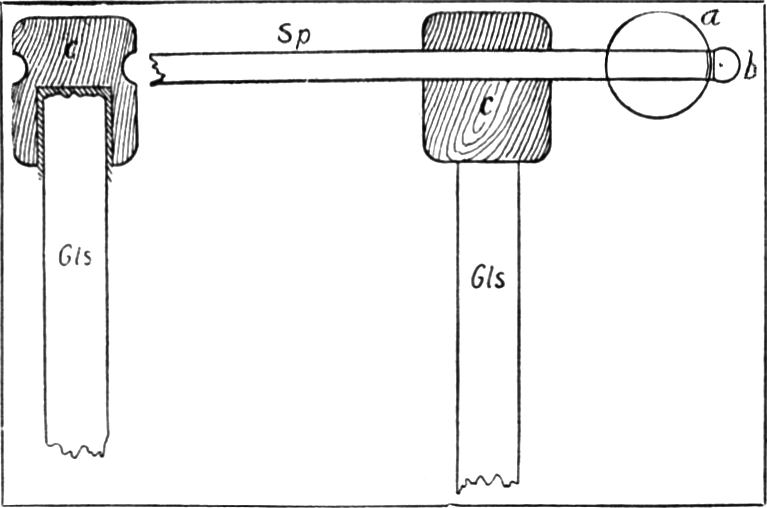

Nunmehr sind die Träger g der beiden Spitzenkämme Sp

anzubringen. Die Träger g sind Glasstäbe oder dickwandige

Glasröhren, etwa 2 cm im äußeren Durchmesser und an Länge etwa

gleich den Achsenträgern T. Sie sind innen und außen genau so zu

reinigen wie die Glasscheiben und auch in der gleichen Weise ebenfalls

innen und außen mit einem Schellacküberzug zu versehen und dann 1 bis 2

Tage an einem staubfreien Orte liegen zu lassen. Unterdessen besorgen

wir uns zwei Holzklötze (Abb. 26 k), jeden 4 × 4 cm breit

und 5 cm hoch. Jeder dieser Klötze erhält von oben nach unten

eine 3 cm tiefe Bohrung, die so weit ist, daß wir die Glassäule

bequem mit Siegellack oder Schellack einkitten können. Das obere Ende

der Röhre (wenn wir eine solche und keinen Glasstab benutzt haben)

wird mit einem Korke verschlossen und dann, wenn wir sicher sind,

daß keine Feuchtigkeit in dem Rohre ist, das heißt, wenn es sich auf

der Innenseite nach ein paar Stunden noch nicht beschlagen hat, mit

Siegellack abgedichtet. Nachdem letzteres geschehen ist, krönen wir

die Glassäule mit einem Holzklotz f, 4 × 4 cm breit, 7

cm hoch. Die Kammträger werden 3 cm vom Scheibenrande

entfernt an den in Abb. 22 mit b bezeichneten Stellen

aufgeschraubt und ebenso wie die Achsenträger mit Lattenstückchen

umgeben.

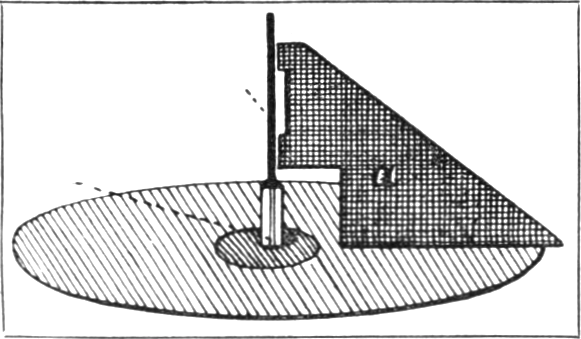

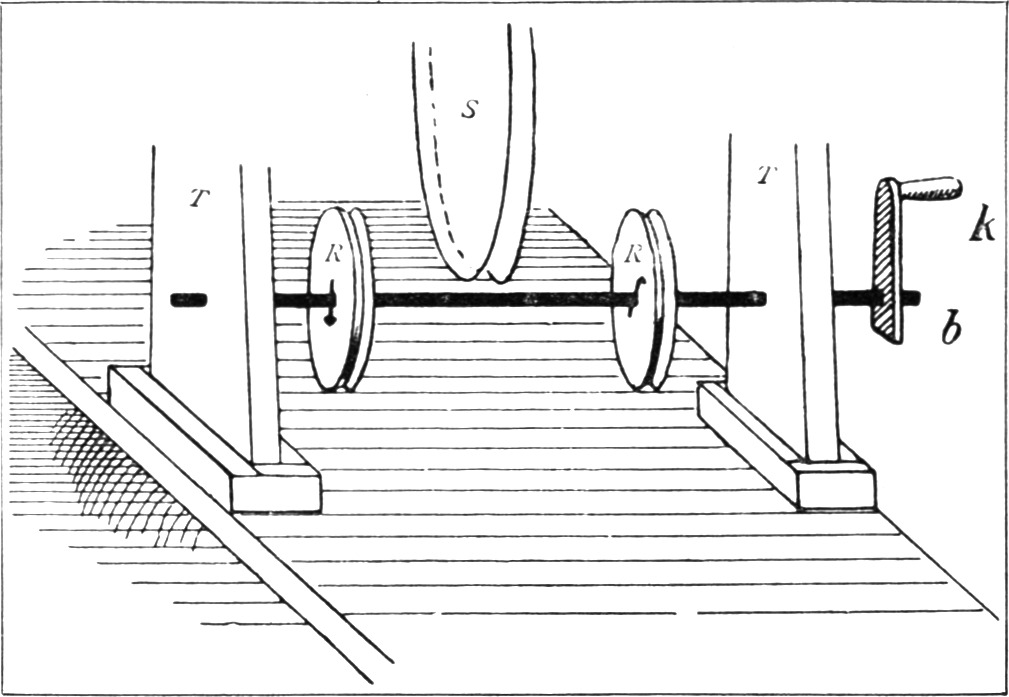

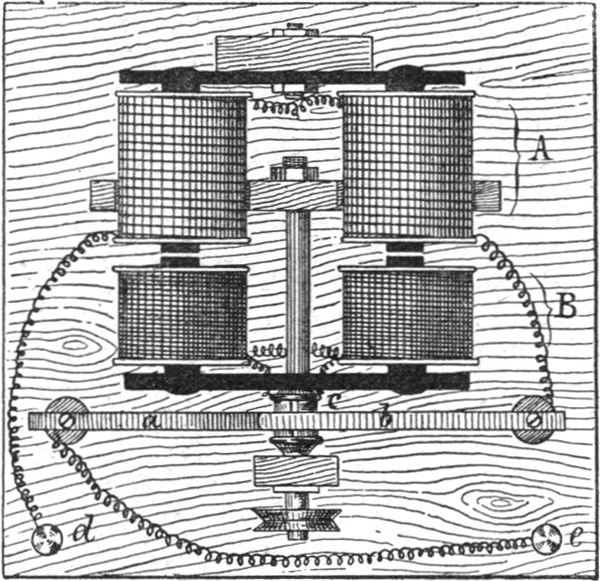

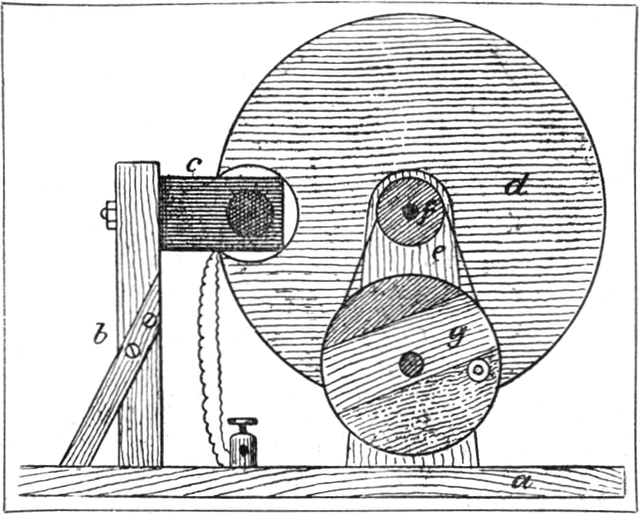

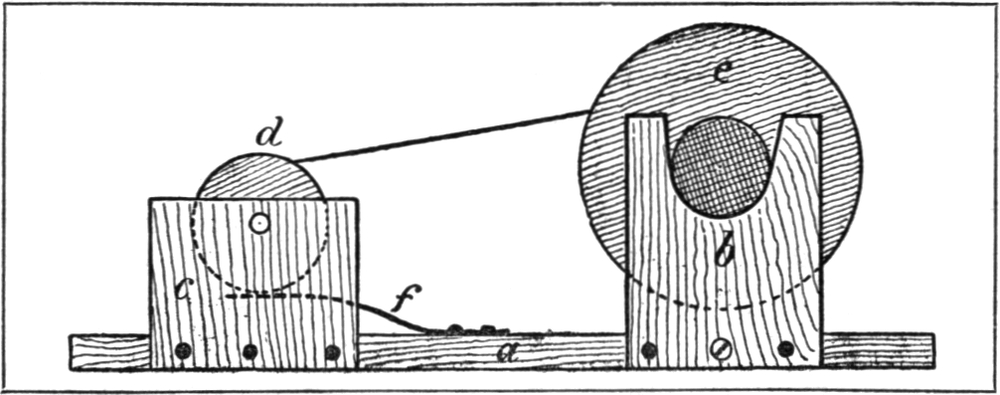

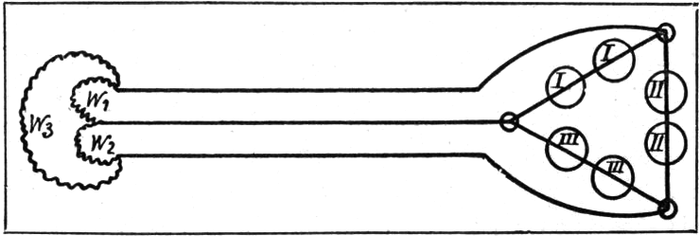

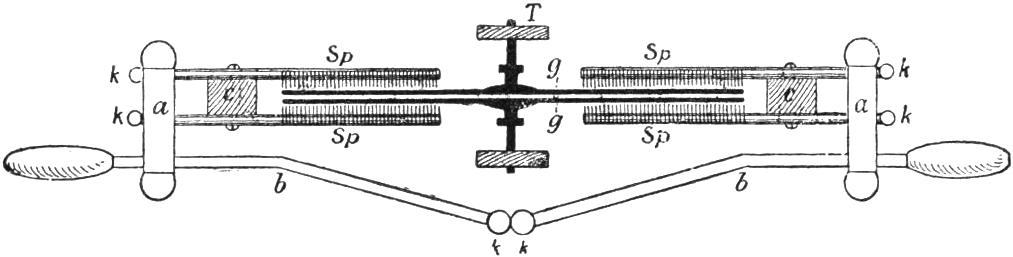

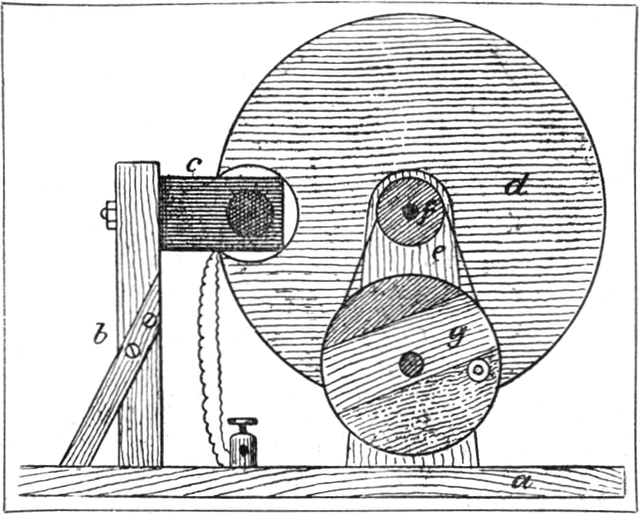

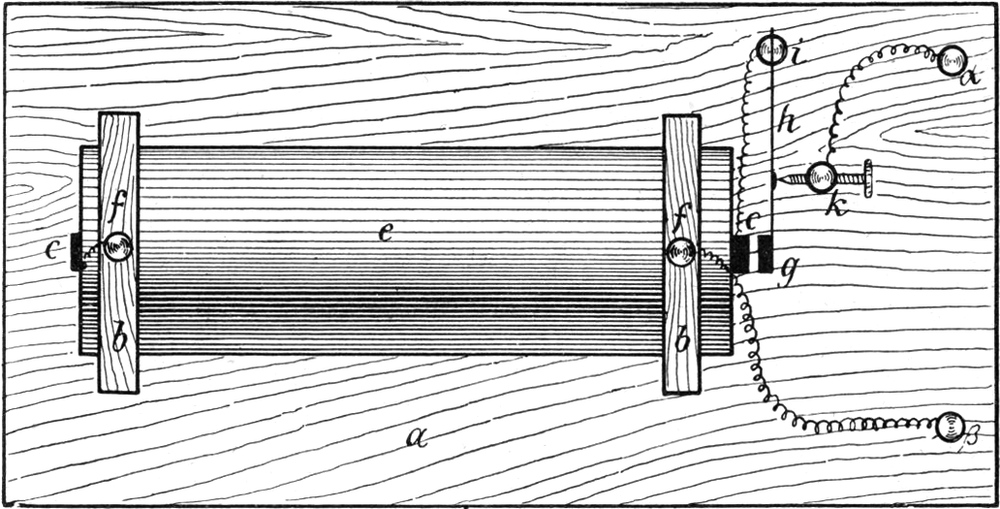

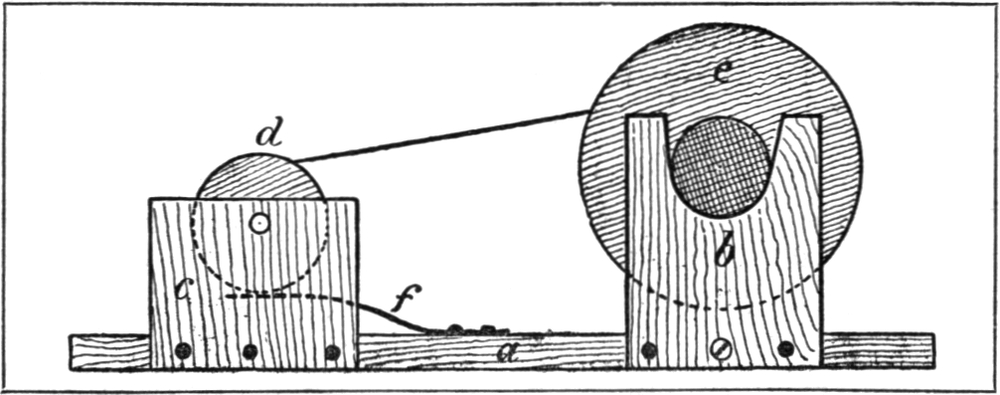

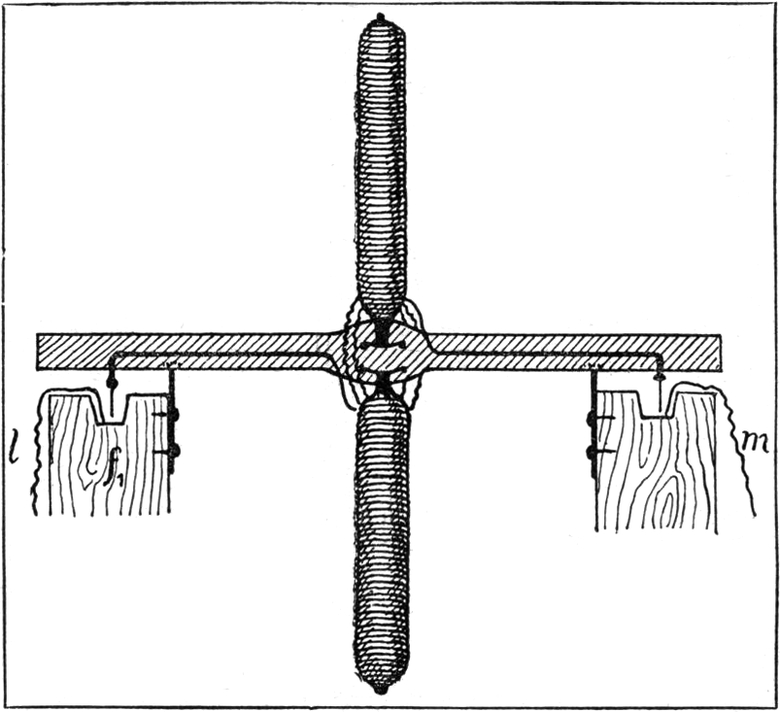

Die Triebräder.

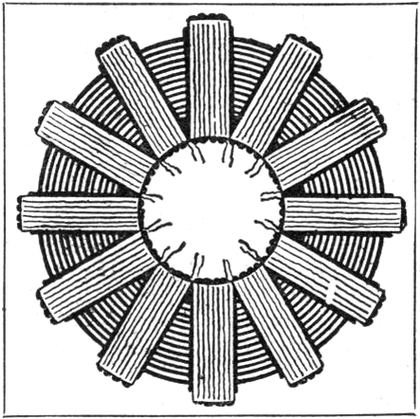

Die nächste Arbeit besteht in der Anfertigung der Triebräder, die in

Abb. 27 mit R bezeichnet sind. Man stellt sie aus Holz her und

versieht sie am Rande mit einer Furche zur Aufnahme der Triebschnur.

Die Achse dieser Triebräder muß durch entsprechende Löcher gehen,

die in T einzubohren sind, und soll nahe unter den untersten

Scheibenrand zu liegen kommen. Um einen leichteren Gang zu erreichen,

können wir die Lager dieser Achse T mit Lagerröllchen

ausstatten, deren Herstellung schon bei Abb. 16 beschrieben[S. 29] wurde.

Zur Befestigung der Triebräder bohre man an den entsprechenden

Stellen dünne Löcher in die Achse und treibe Drahtstifte hindurch,

an welchen dann die Räder so befestigt werden, daß sie sich auf der

Achse nicht mehr drehen können. Mit ebensolchen Drahtstiften ist die

Achse selbst in ihren Lagern zu fixieren. Am einen Ende feilt man die

Achse vierkantig und befestigt mit größter Vorsicht an ihr die Kurbel

k, die mit einem entsprechenden Loche versehen sein muß.

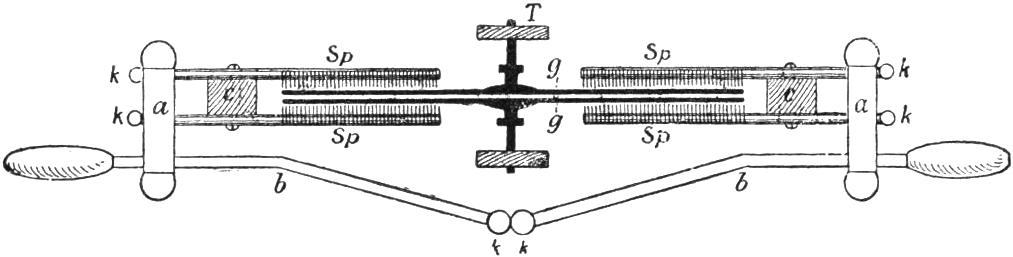

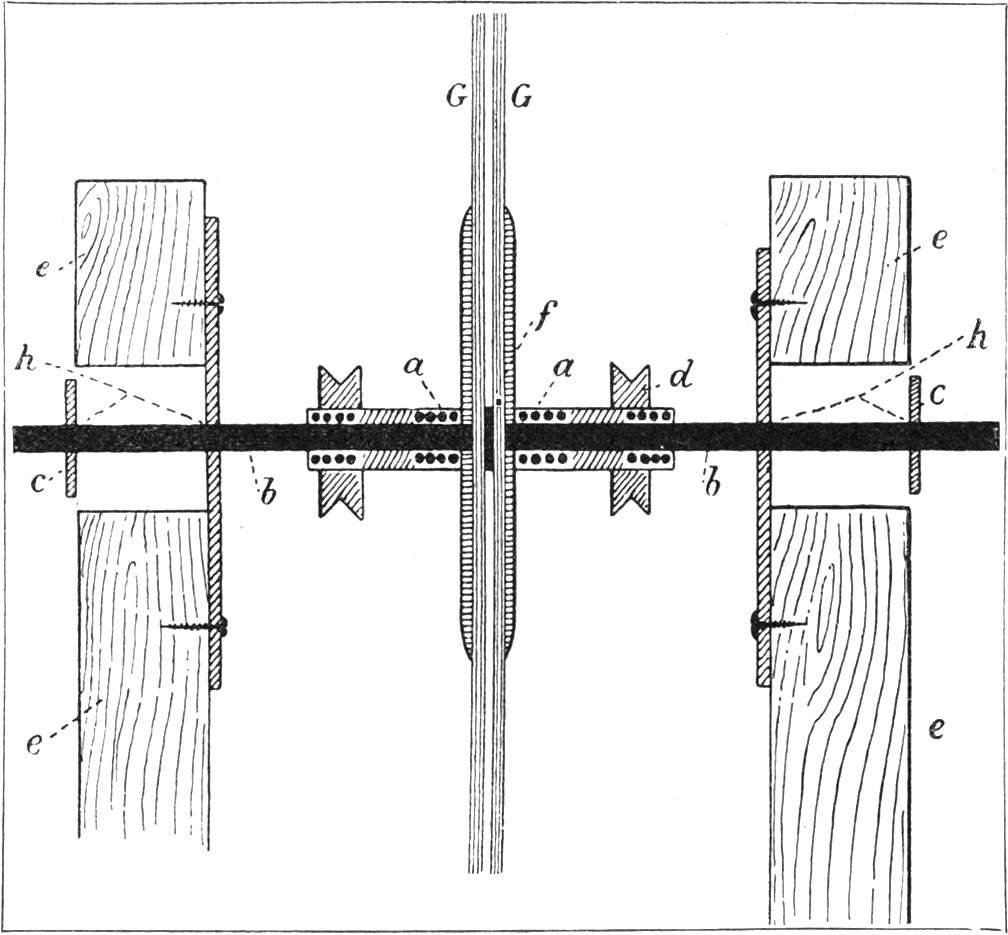

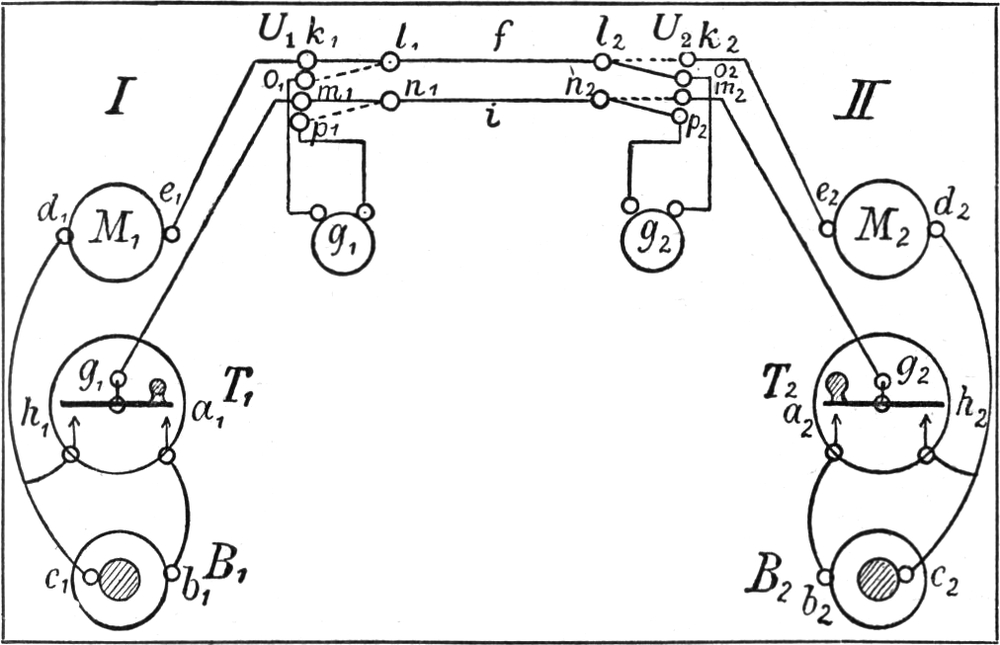

Abb. 27. Antrieb der Scheiben.

Das Einsetzen der Scheiben.

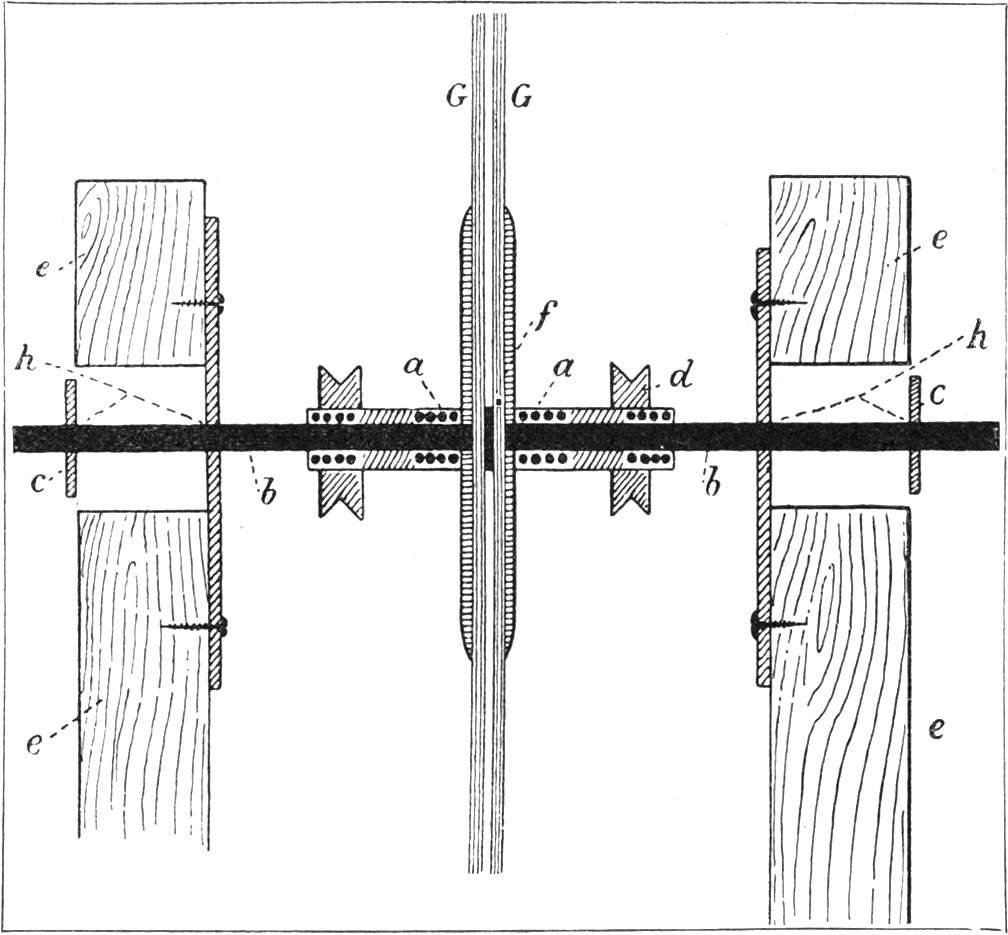

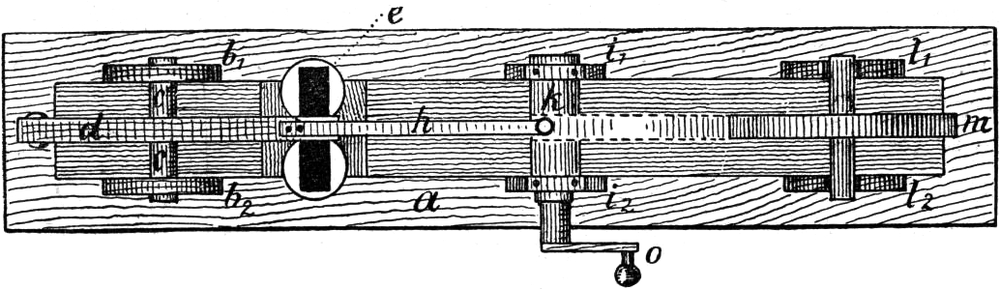

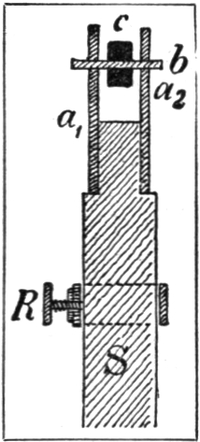

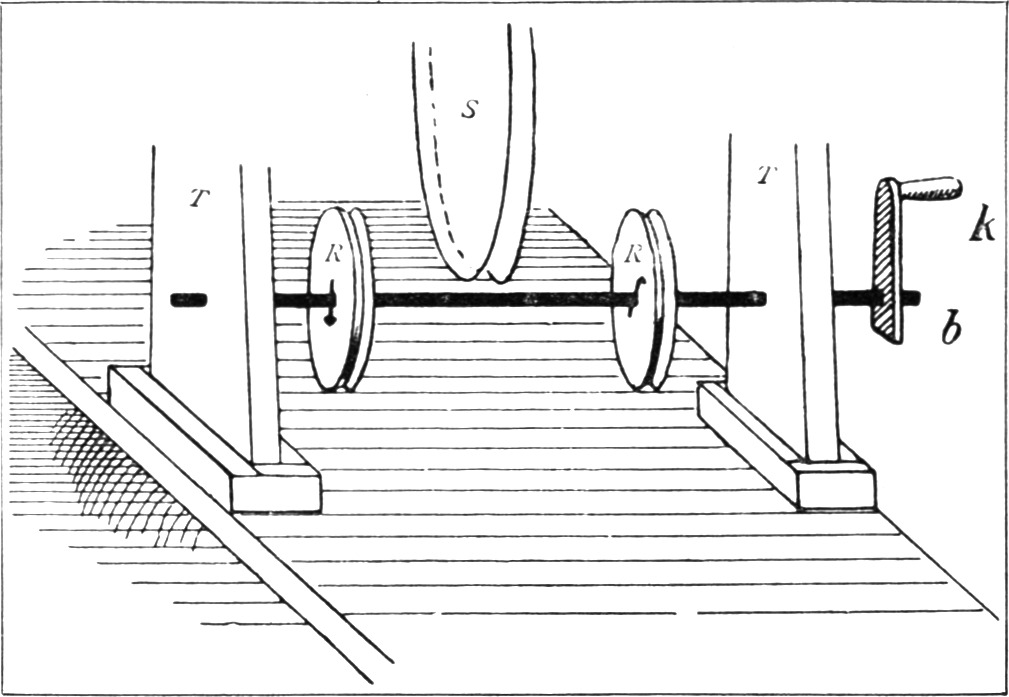

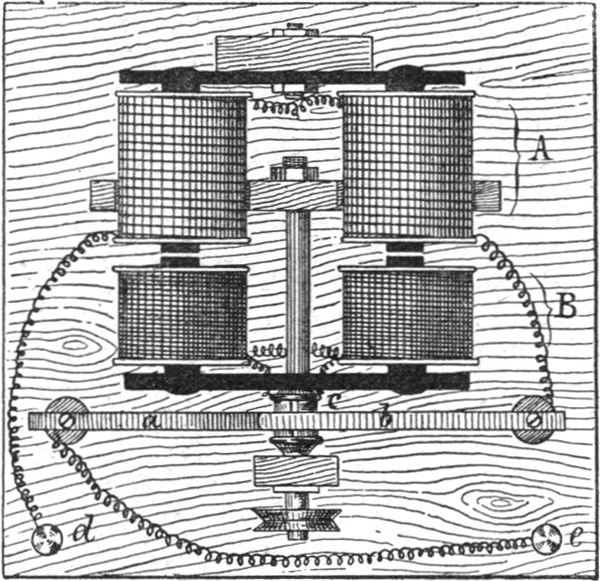

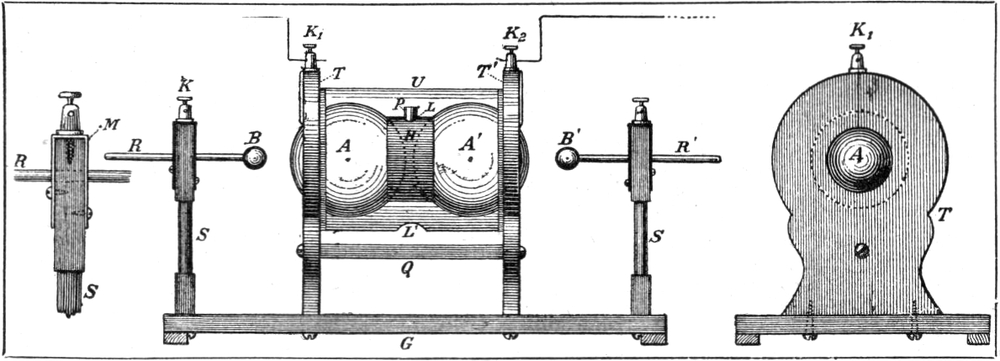

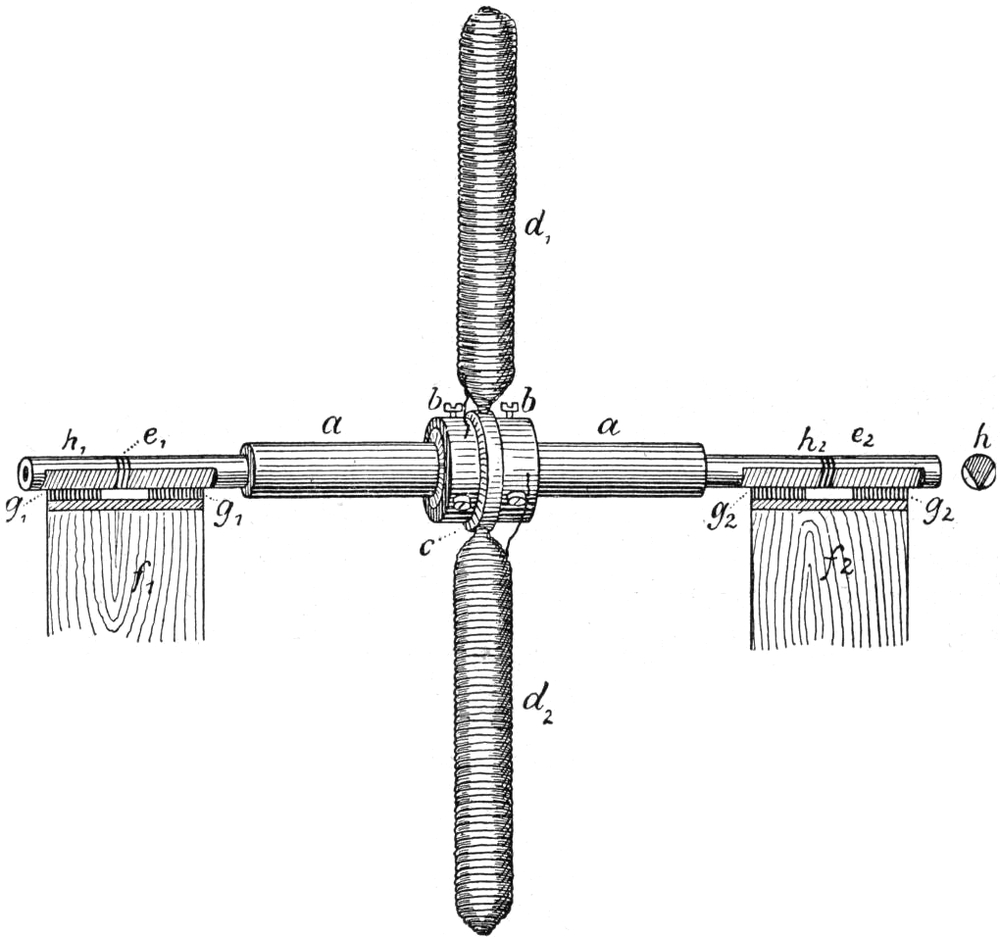

Nun erfolgt das Einsetzen der Glasscheiben (Abb. 28). Die Scheiben

werden hervorgeholt und man steckt die zu Anfang unserer Betrachtung

erwähnten je 15 cm langen Messingachsen b von außen

durch die Metallplatten c und durch h in die Achsenrohre

a, nachdem man an entsprechenden Stellen die ebenfalls mit einer

Furche versehenen Triebrollen d auf ihnen befestigt hat. Die

Achsen b werden so weit nach innen geschoben, daß die beiden

Glasscheiben g in der Mitte sitzend nur noch durch das auf der

einen aufgekittete Geldstück f voneinander getrennt sind; durch

Verstellen der Platten c muß man es dahin bringen, daß die

Scheiben g genau vertikal und zueinander vollkommen[S. 30] parallel

stehen. Da wo sich die Achsenrohre auf den Achsen drehen, werden diese

gleich etwas eingeölt.

Abb. 28. Achsenlager der Scheiben.

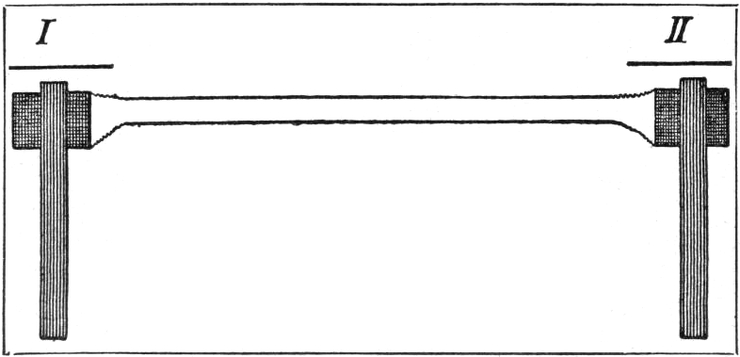

Abb. 29. Stellung der Spitzenkämme.

Abb. 30. Durchschnitt des Spitzenkammträgers.

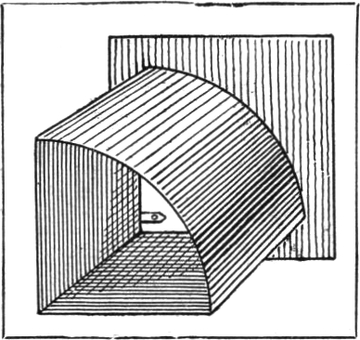

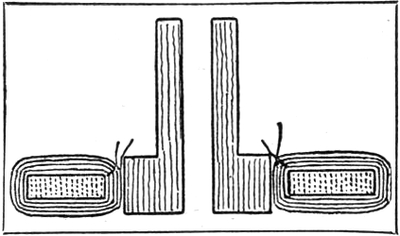

Abb. 31. Spitzenkammträger.

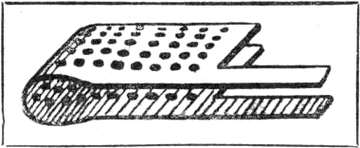

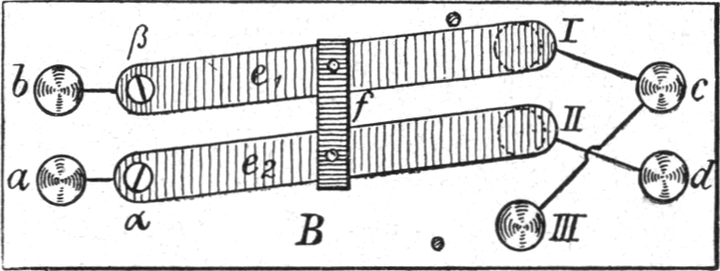

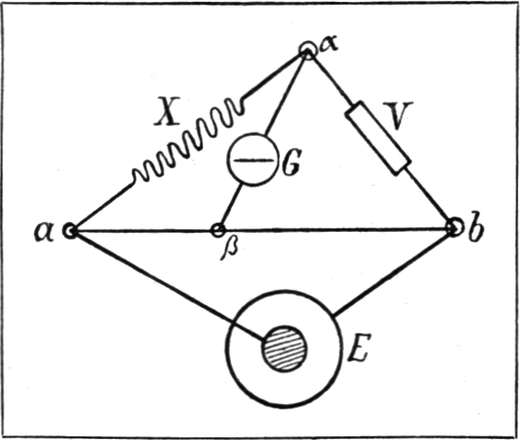

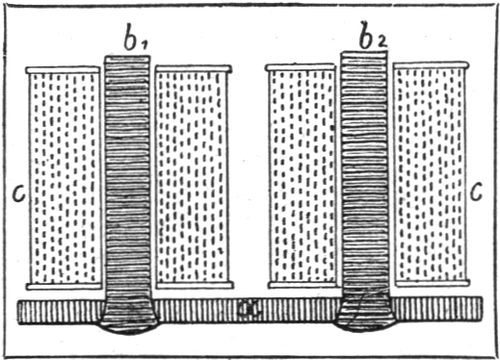

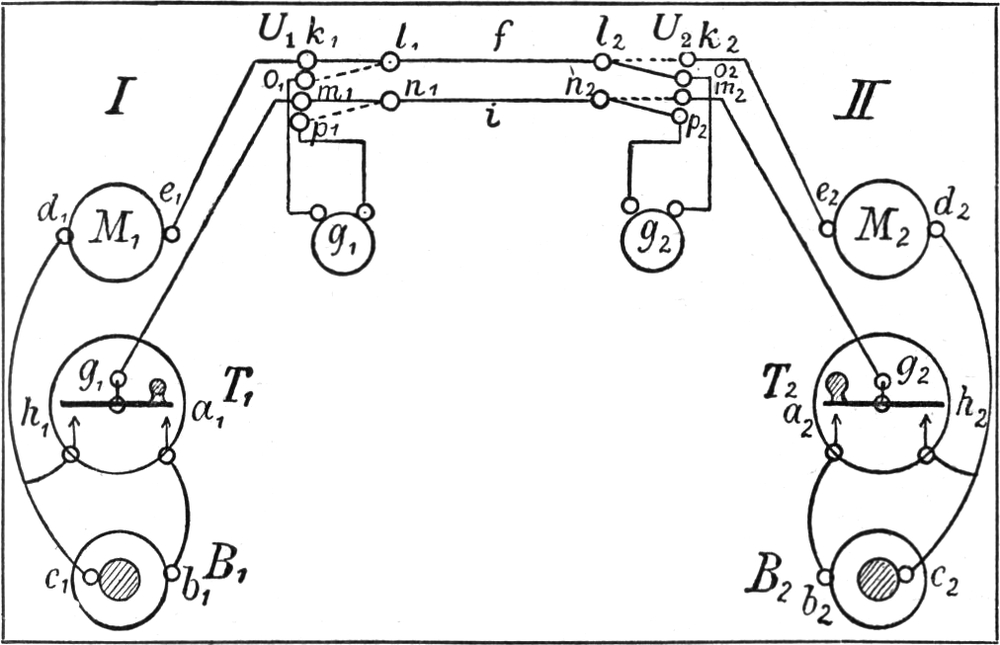

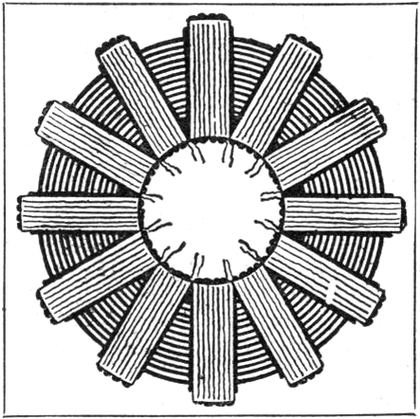

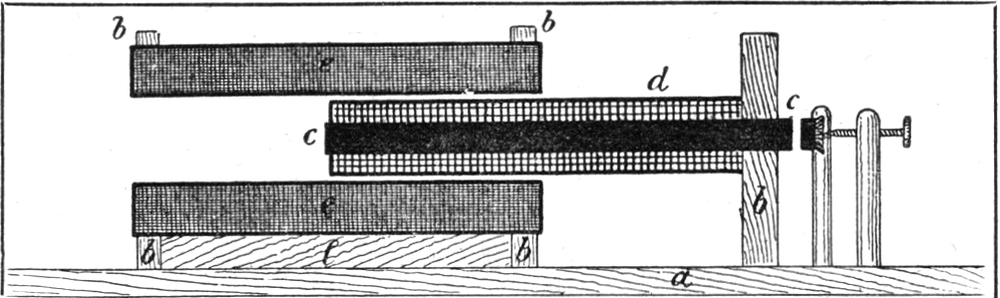

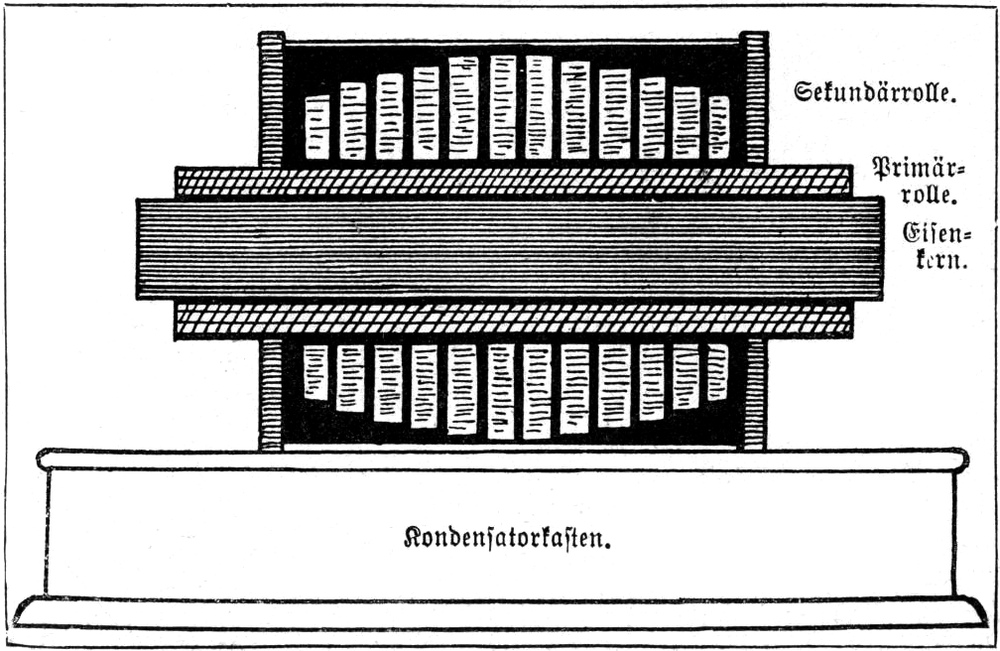

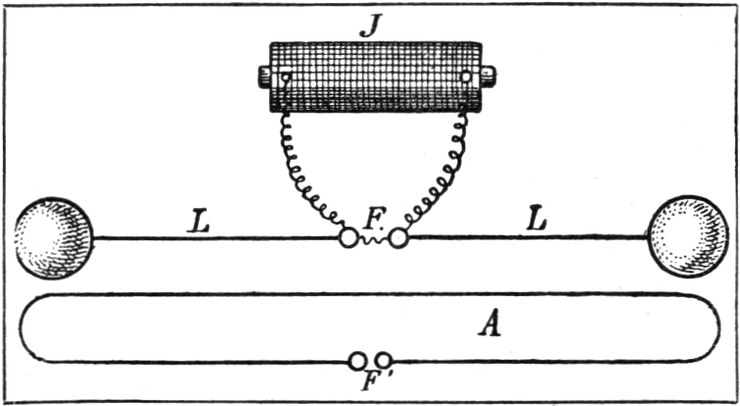

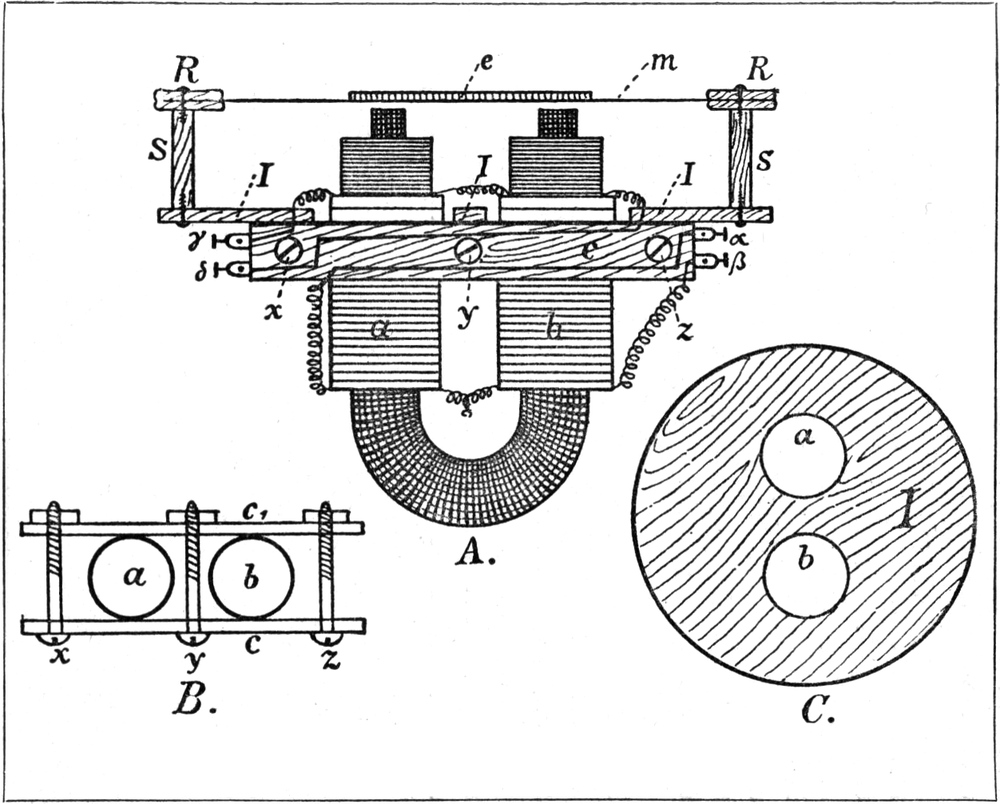

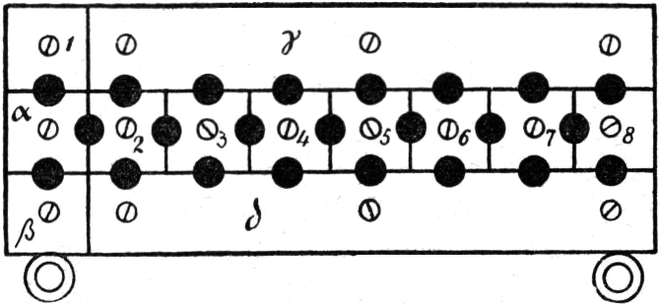

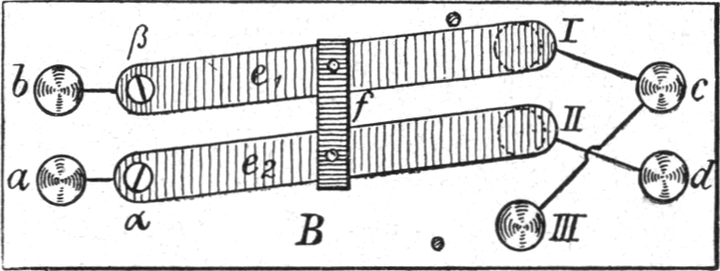

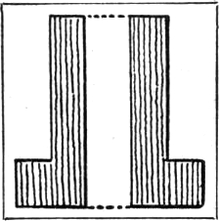

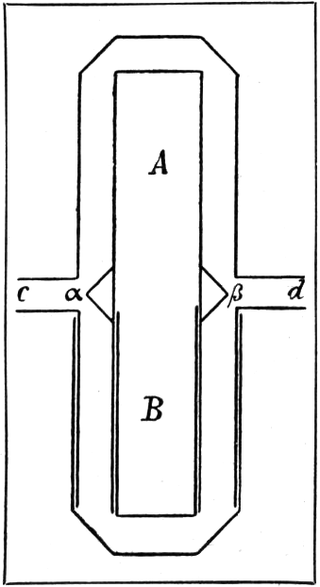

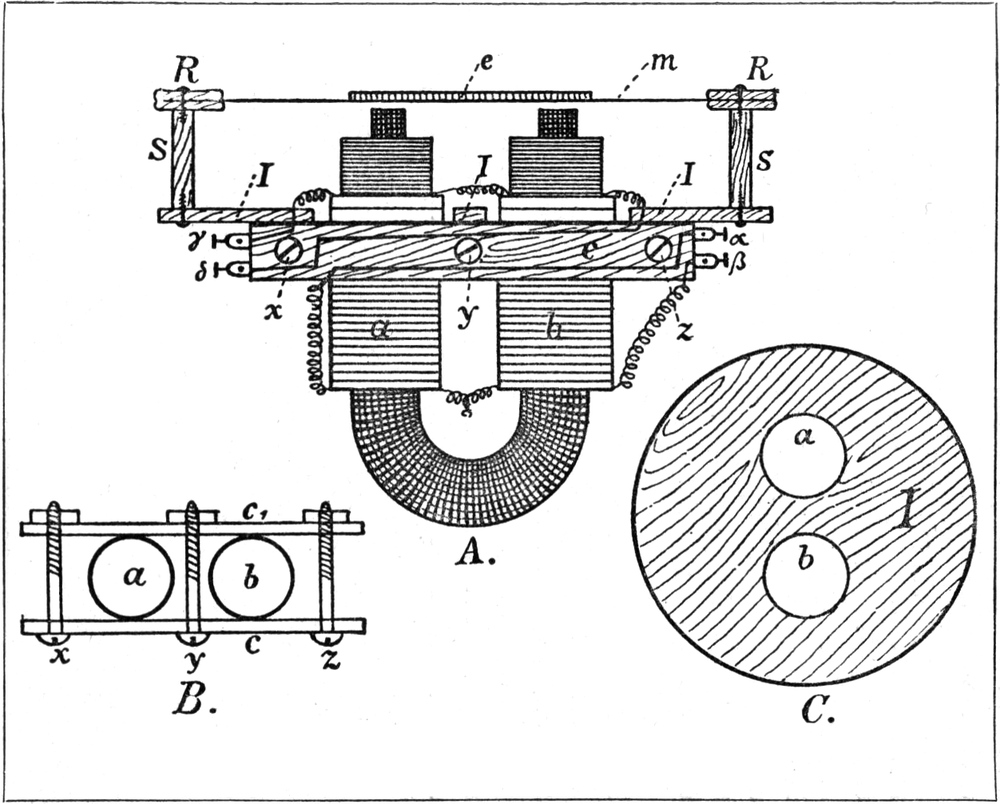

Die Spitzenkämme.

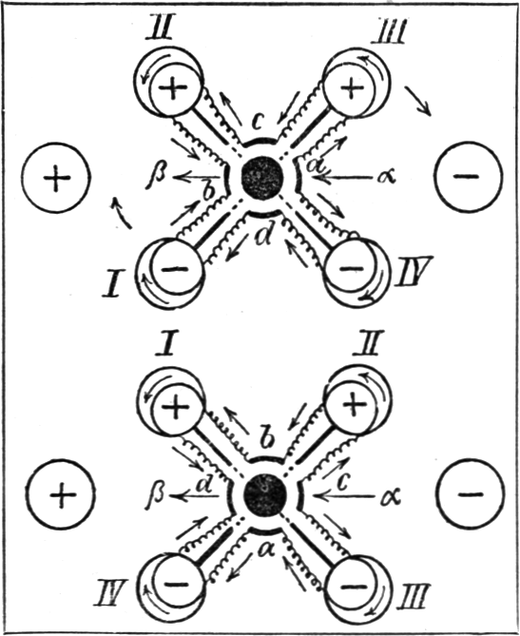

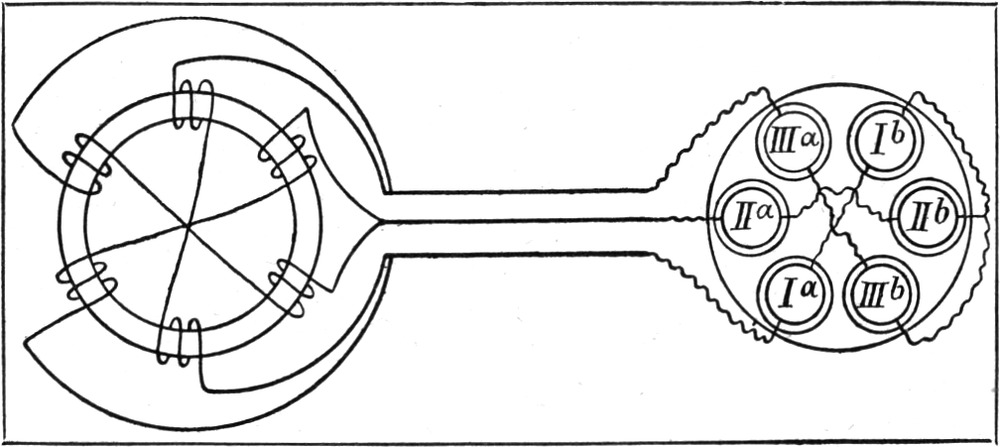

Wir kommen nun zur Herstellung der Spitzenkämme. Ihre Größe im

Verhältnis zu den Scheiben, sowie ihre Stellung zu denselben geht aus

dem schematischen Grundriß der Abb. 29 hervor; dabei sind c,

c die Holzklötze, welche die schon erwähnten Spitzenkammträger

krönen. Nun sind zuerst[S. 31] einmal alle Ecken und Kanten dieser

Holzklötzchen völlig abzurunden; dann erhalten sie auf zwei einander

gegenüberliegenden Seiten je eine Furche, die so weit und tief ist,

daß sie die nachher für den Spitzenkamm zu verwendende Röhre genau zur

Hälfte in sich aufnimmt; Abb. 30 ist ein Schnitt, Abb. 31 eine Ansicht

dieses Teiles. Die Spitzenkämme selbst werden bei kleinen Maschinen aus

mindestens 5 mm, bei großen aus mindestens 10 mm weiten

Messingröhren hergestellt. Wir brauchen vier gleichlange Stücke, welche

in Abb. 29 mit Sp bezeichnet sind. Ferner benötigen wir zwei

etwa 3 cm weite Messingrohre, wie wir solche schon zu dem in der

Abb. 3 dargestellten Konduktor verwendet haben, ihre Länge soll etwa

gleich dem Abstand der beiden Achsenträger T sein. Jedes dieser

Rohre erhält drei Bohrungen. Das erste Loch sei möglichst nahe dem

einen Ende; die Mitte des zweiten Loches sei von der Mitte des ersten

genau um die Dicke des Holzklotzes c (4 cm) entfernt;

das dritte Loch ist nahe dem anderen Ende. Diese Bohrungen sollen so

weit sein, daß wir die Messingröhren Sp und b gerade noch

hindurchschieben können. Die Röhren Sp erhalten da, wo sie an

c anliegen sollen, je eine Bohrung, durch welche sie mittels

einer Holzschraube an c festgeschraubt werden können. Statt

hierbei Holzschrauben zu verwenden, können wir uns bei einem Mechaniker

vier Messingkügelchen drehen und je mit einem Muttergewinde versehen

lassen, ebenso zwei 3 mm starke Messingstäbchen etwa 6 cm

lang, und an den Enden ebenfalls mit Gewinde versehen. Wir durchbohren

nun nicht[S. 32] nur die Rohre Sp, sondern auch c, so daß wir

die Messingstäbchen ganz hindurchstecken und durch beiderseitiges

Aufschrauben der Kugelmuttern die Rohre Sp an c anklemmen

können.

Nun müssen wir die Spitzenreihen auflöten. Die Spitzen sollen etwa 1

mm Abstand von den Glasscheiben haben. Wir besorgen uns eine

große Anzahl von Stecknadeln von passender Größe. Wir dürfen für eine

20 cm lange Spitzenreihe 80 bis 100 Nadeln rechnen. Die Rohre

Sp werden auf einer Seite etwas flach gefeilt, die Nadeln

werden einzeln mit Schmirgelpapier abgerieben und mit den Spitzen in

entsprechenden Abständen in einen Pappstreifen gesteckt und mit ihren

Kopfenden — die Köpfe selbst sind alle mit einer Drahtzange abgezwickt

worden — auf die abgeflachte Seite des Rohres gelegt; durch Beschweren

und Unterstützen werden beide Teile in dieser Lage festgehalten und mit

Lötwasser bestrichen; unter Anwendung von ziemlich viel Lot werden die

Nadeln aufgelötet. Nach dem Erkalten wird die ganze Lotstelle sorglich

rund gefeilt. Sollte sich nachher herausstellen, daß einige Nadeln zu

lang sind und die Glasscheiben berühren, so kann man sie durch Biegen

nach oben oder unten auf ihren richtigen Abstand bringen. Ist dies

alles geregelt, so können wir die Rohre a über die noch frei

über c hinausragenden Endstücke von Sp schieben und

anlöten. An die Enden selbst löten wir kleine Kugeln k. Die

Enden der Rohre a haben wir schon vorher, wie bei dem Konduktor

in Abb. 3, mit Kugelhauben versehen.

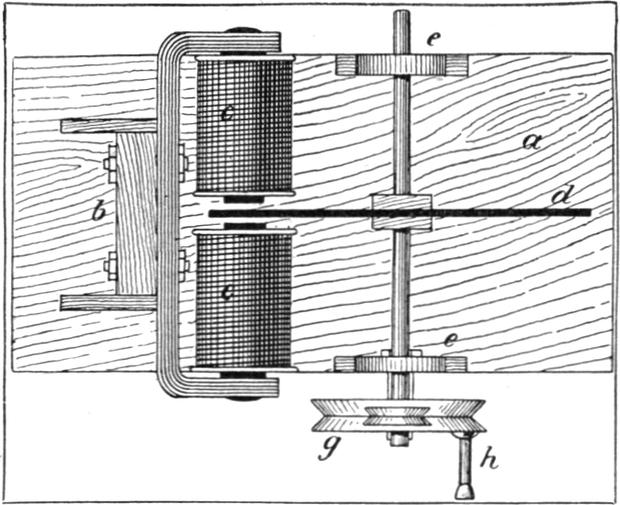

Die Elektrodenstangen.

Nun wären noch die Elektrodenstangen anzubringen; ihre Form geht aus

Abb. 29 hervor; sie werden aus dem gleichen Material gefertigt wie

die Spitzenkämme und müssen sich in der für sie bestimmten Bohrung

in a hin und her schieben lassen. Die inneren Enden werden

mit Kugeln versehen, die äußeren müssen isolierende Griffe erhalten.

Diese können wir uns selbst in der Weise herstellen, daß wir die mit

einer groben Feile aufgerauhten Enden mehrfach mit in Schellackfirnis

getränktem Bindfaden umwickeln und nach dem Auftrocknen des Schellacks

mit einer dicken Schicht roten Siegellacks überziehen.

[S. 33]

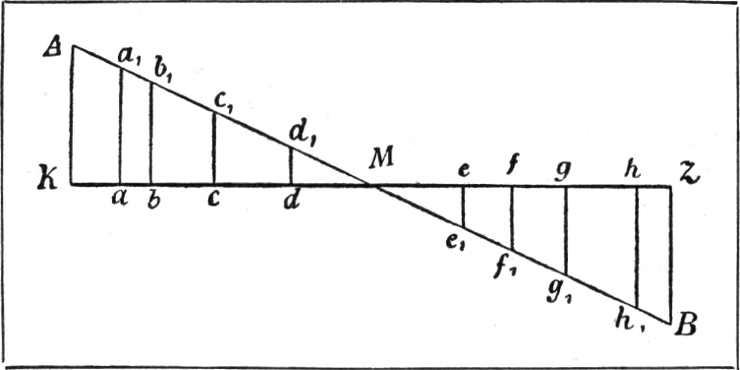

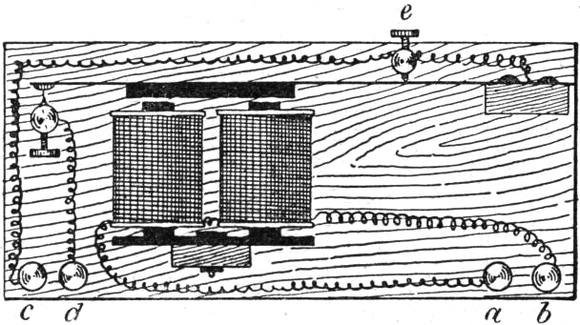

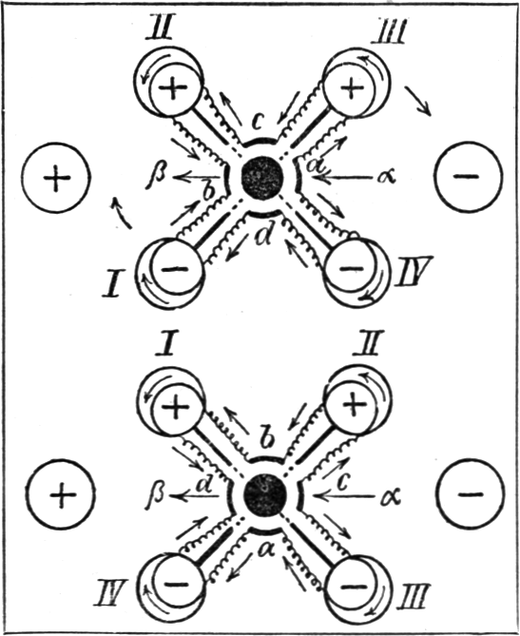

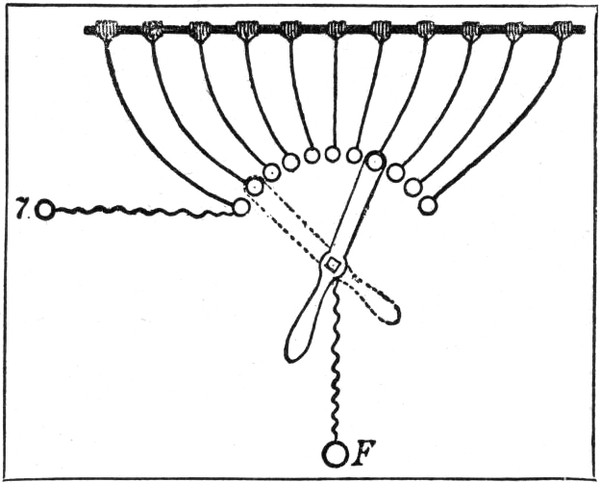

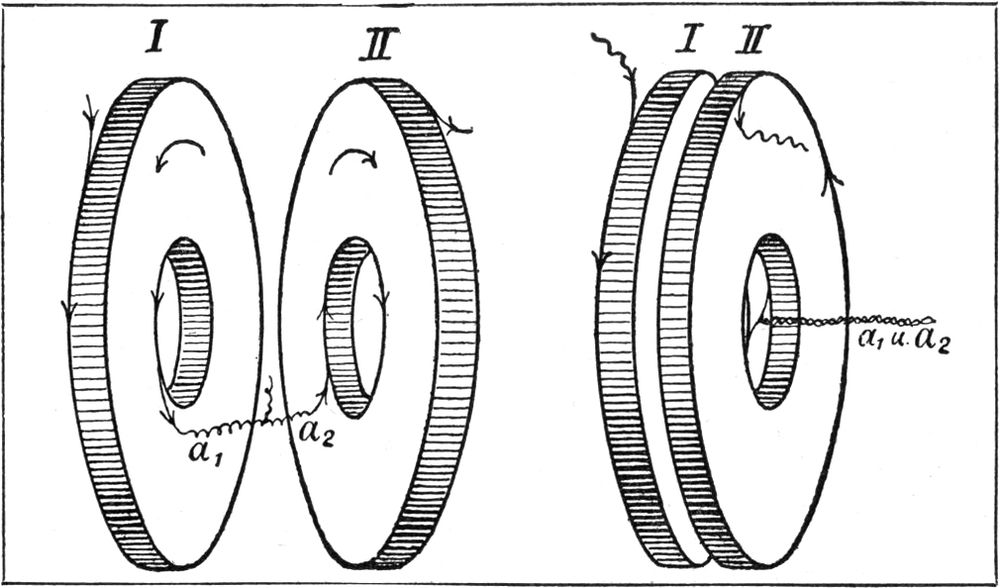

Die Ausgleicher.

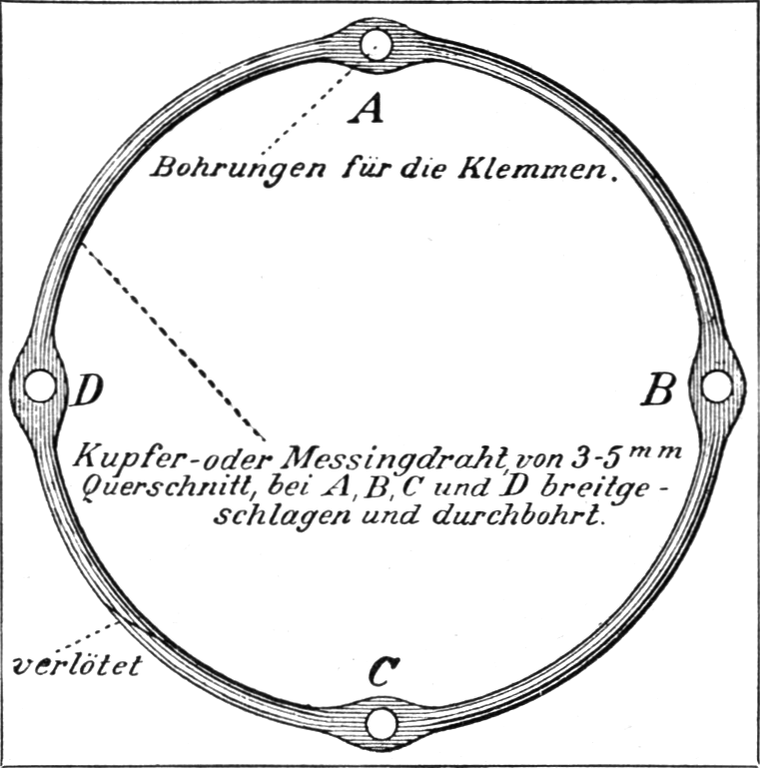

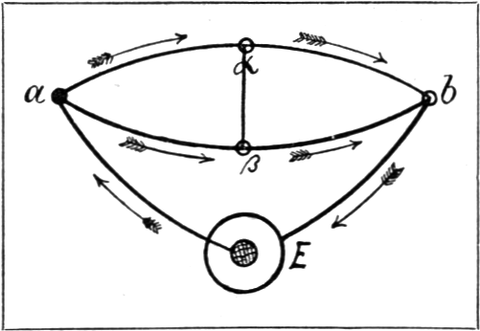

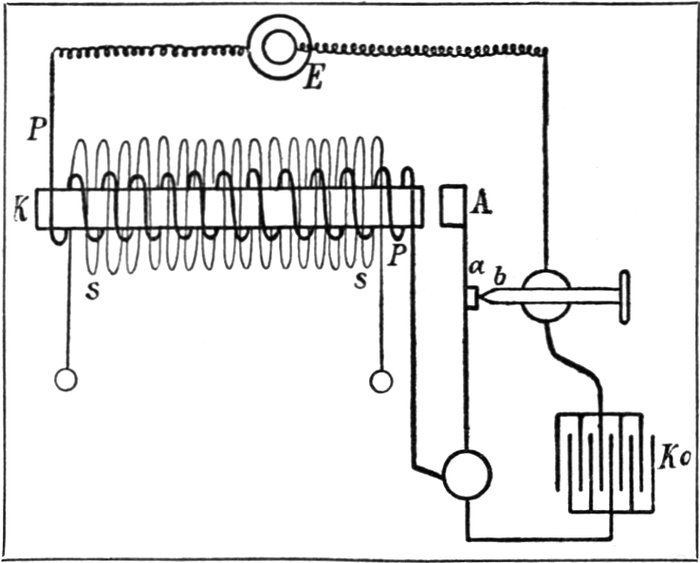

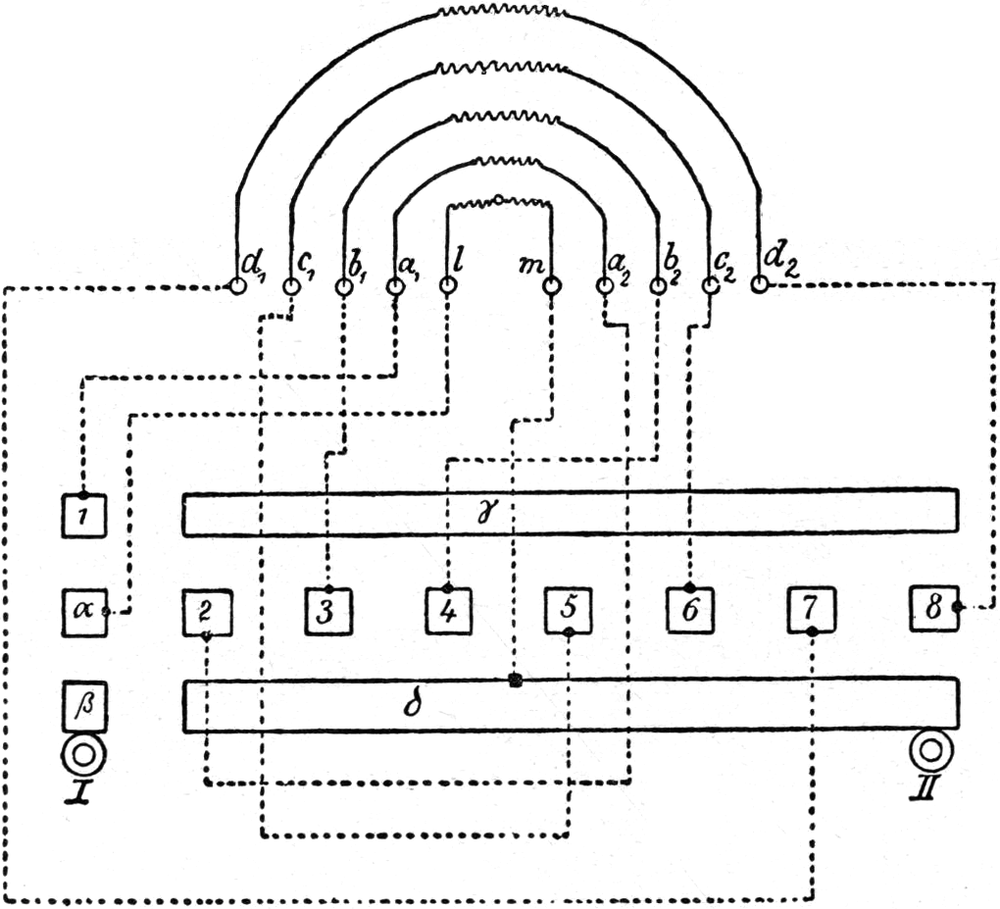

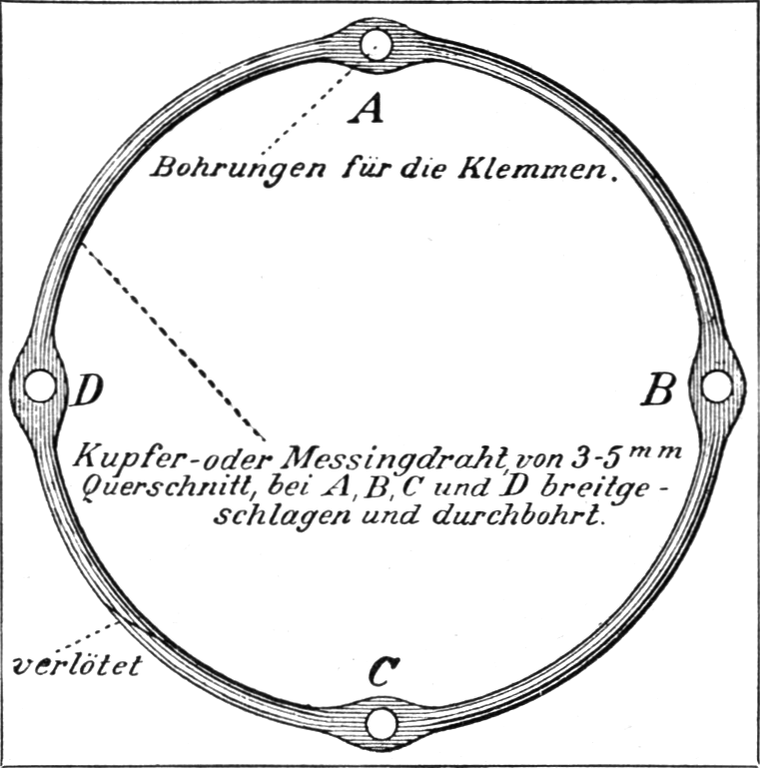

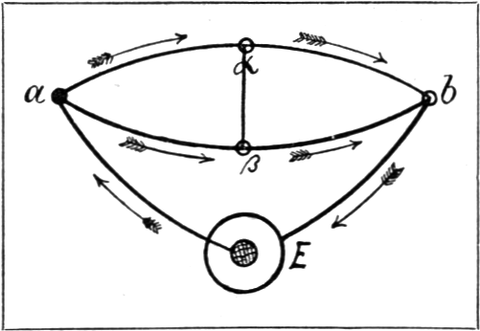

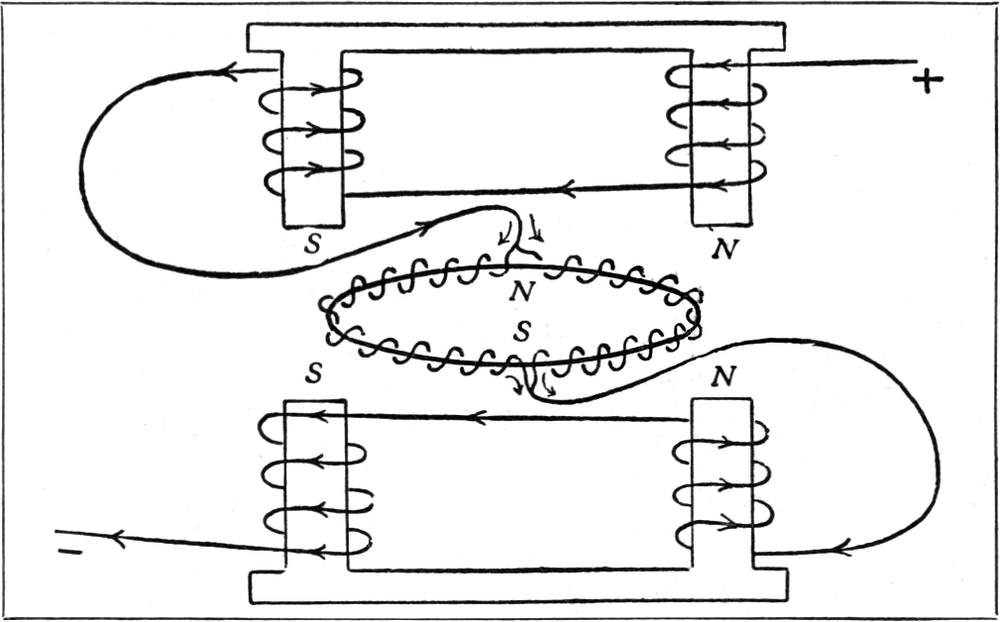

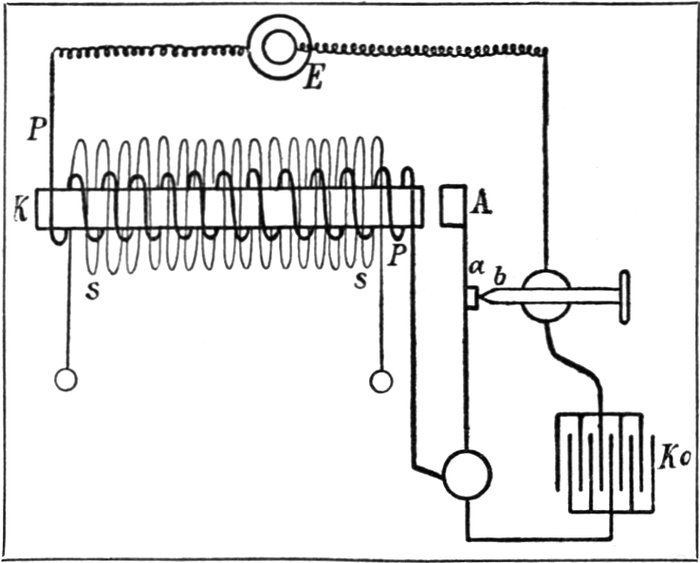

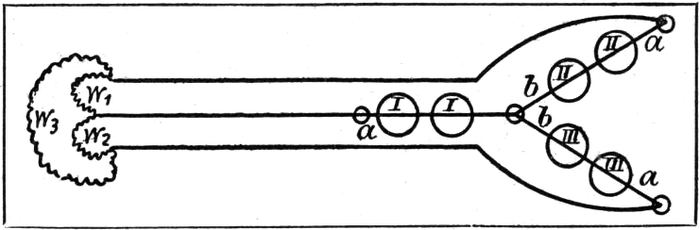

Abb. 26 zeigt nun noch die beiden Ausgleicher A, die wir aus

zwei Kupferdrähten von 3 mm Stärke herstellen; die Länge der

Drähte darf etwas weniger als der Durchmesser der Scheiben betragen.

Sie werden mit ihren Mitten an den Achsenträgern befestigt und erhalten

an ihren Enden aus Metalldresse hergestellte Pinselchen, die auf

den Scheiben, etwa 4 cm vom Rande, leicht aufliegen sollen.

Die Stellung der beiden Ausgleicher ist aus Abb. 26 zu ersehen:

A₂ ist der vordere und bildet mit den Kämmen einen Winkel von

45°, A₁ befindet sich auf der anderen Seite der Scheiben und

kreuzt A₂ unter einem rechten Winkel.

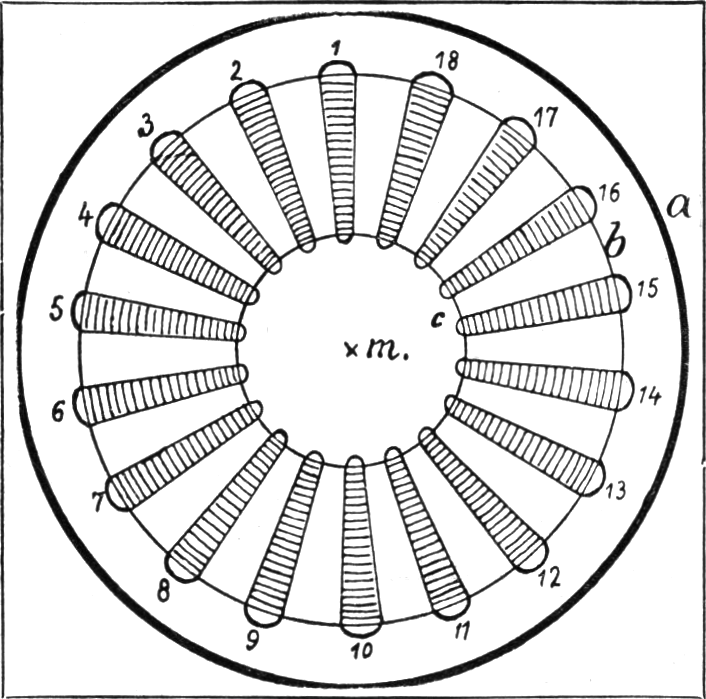

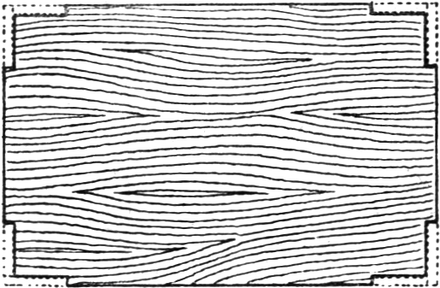

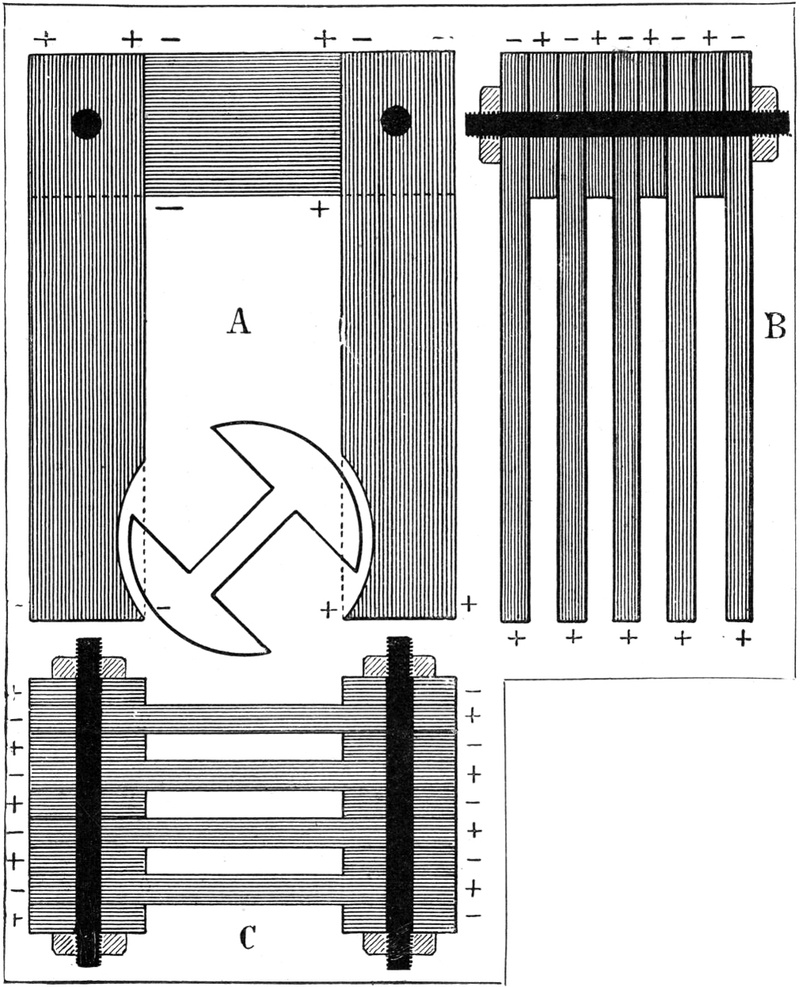

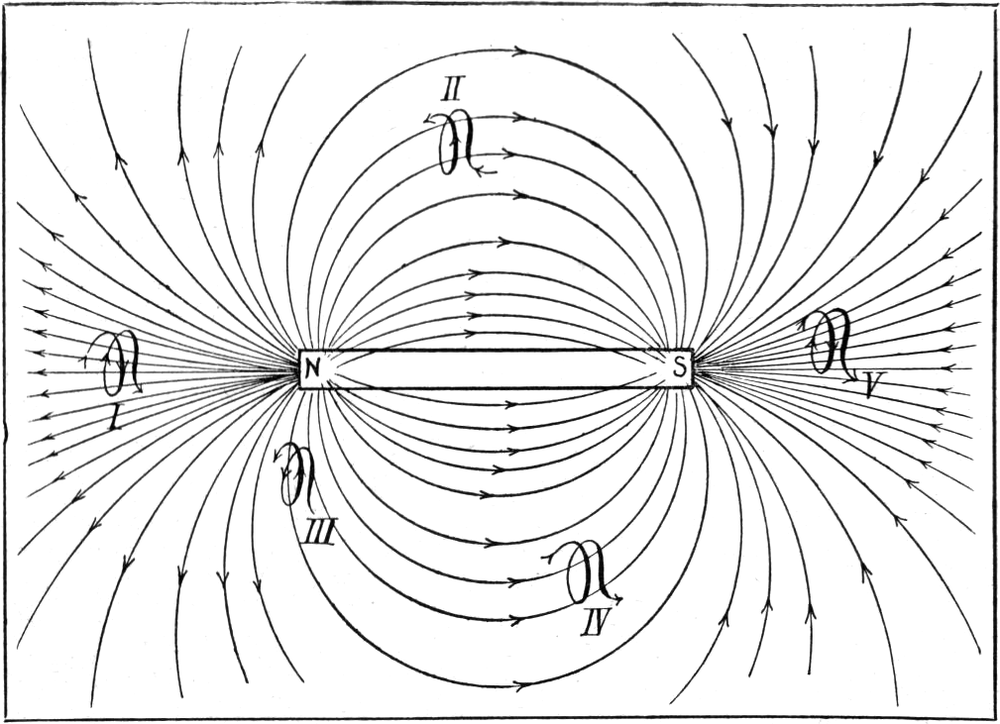

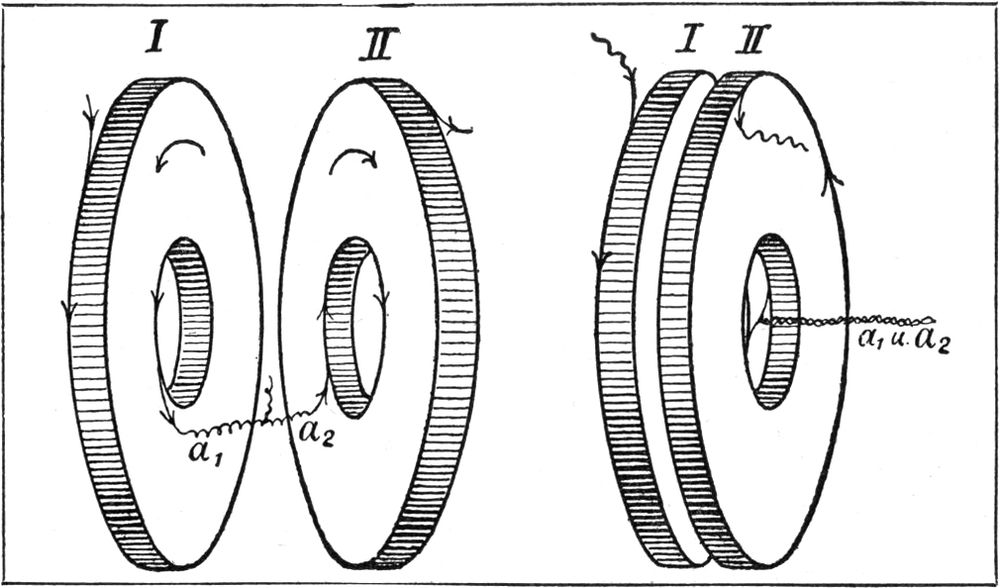

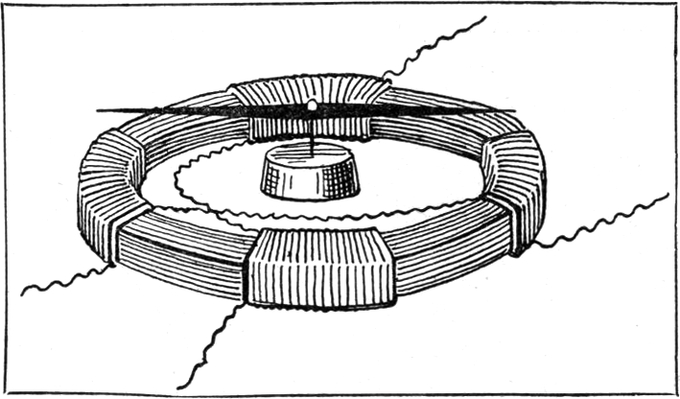

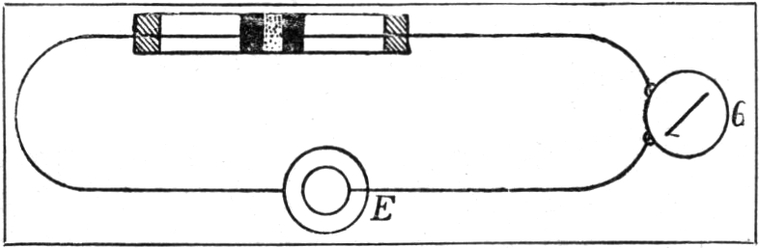

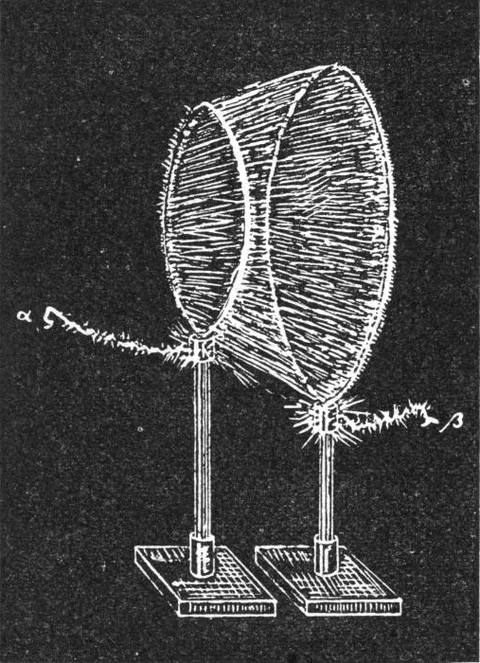

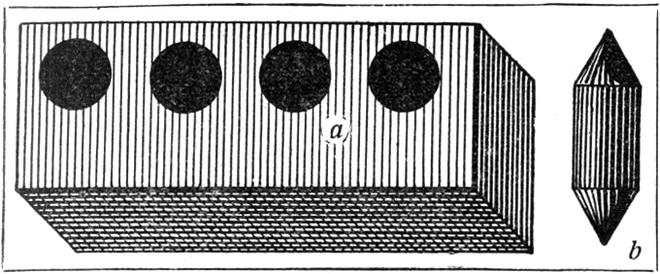

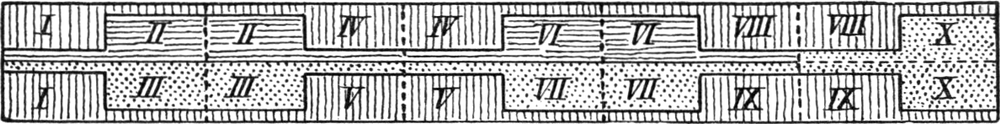

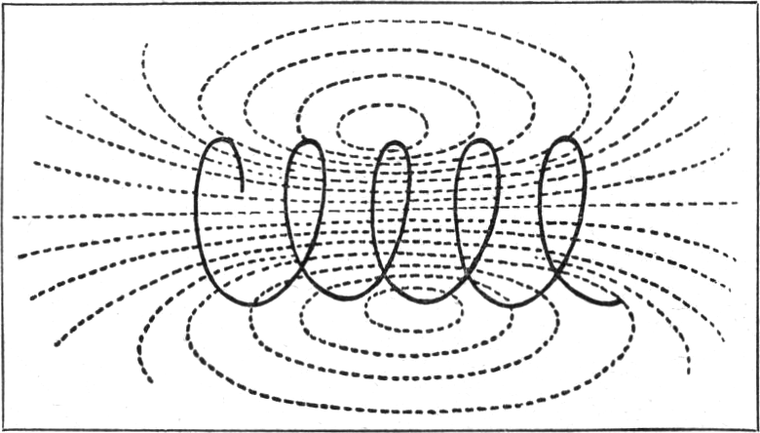

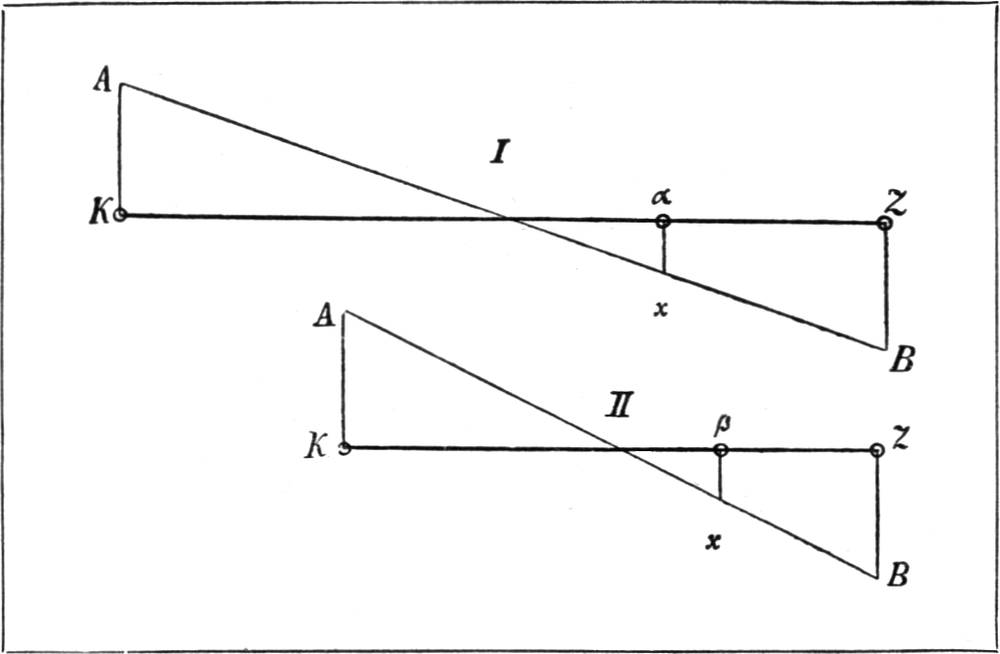

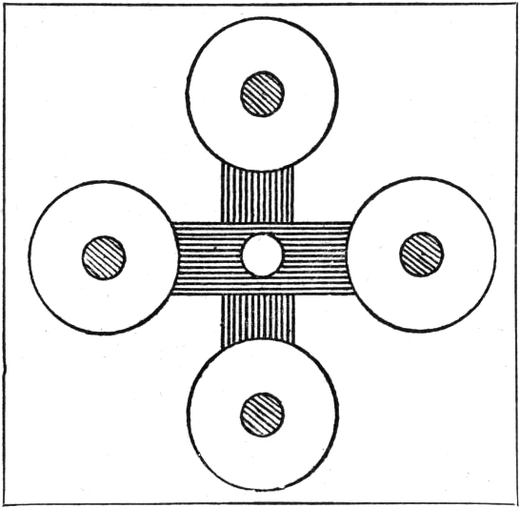

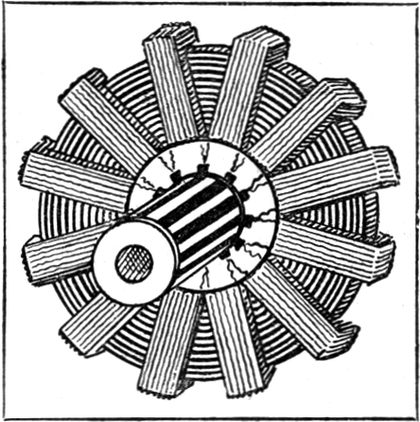

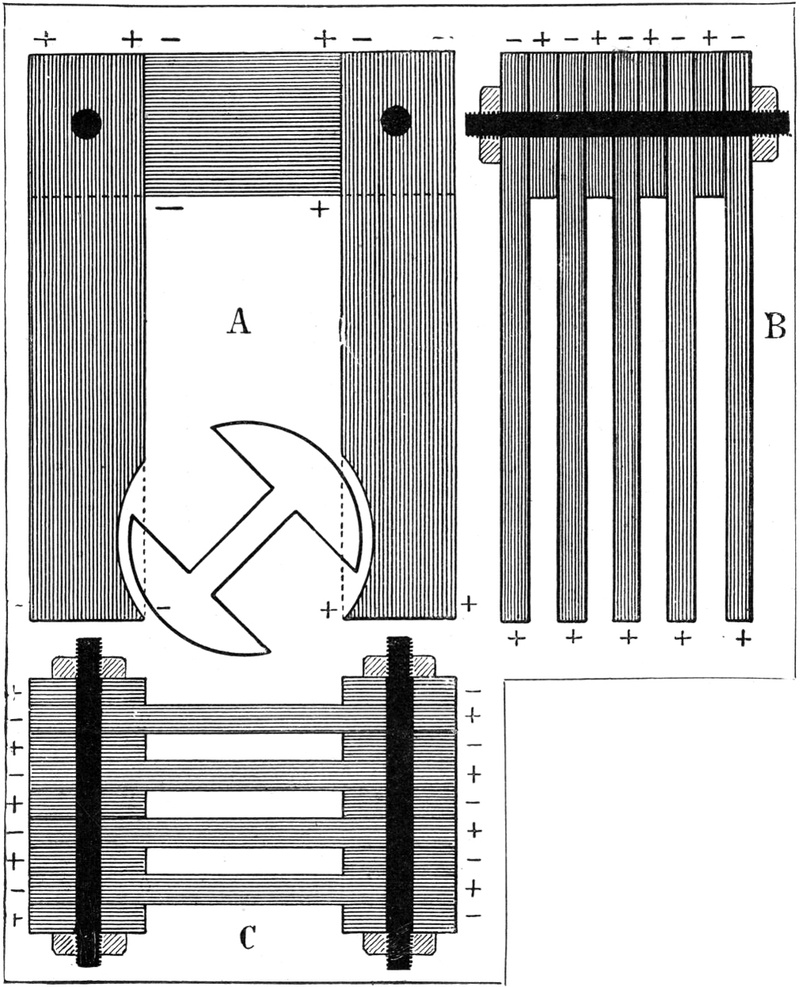

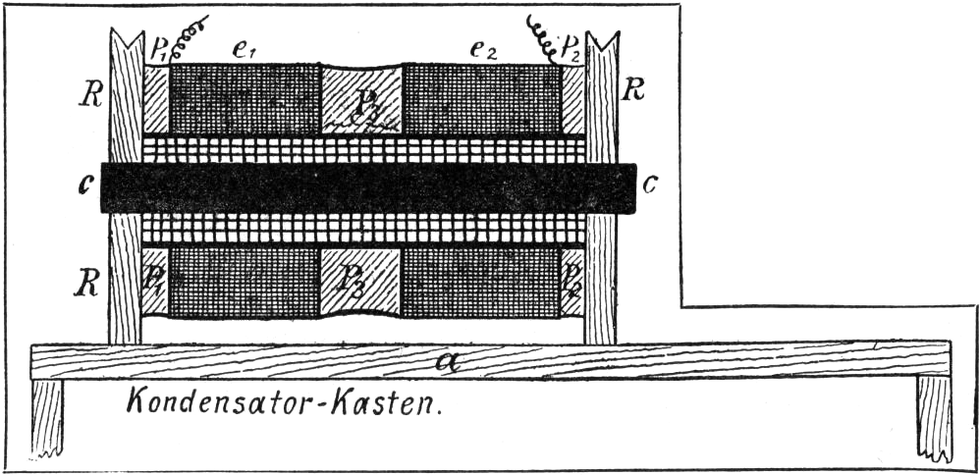

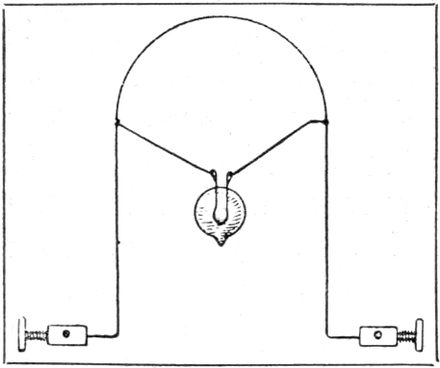

Abb. 32. Stanniolbeläge an den Außenseiten der Scheiben.

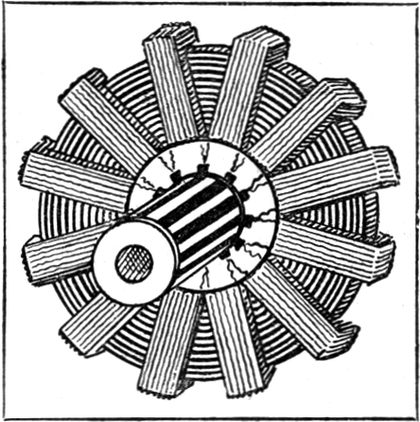

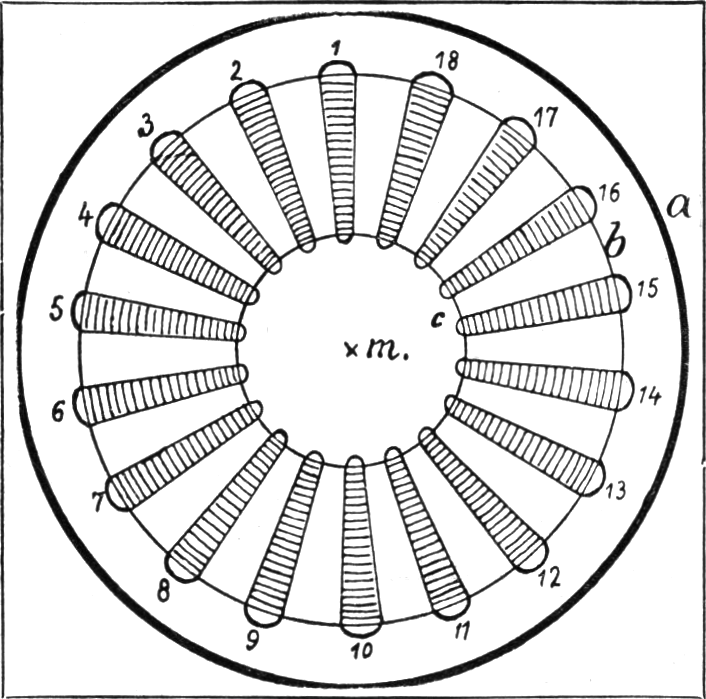

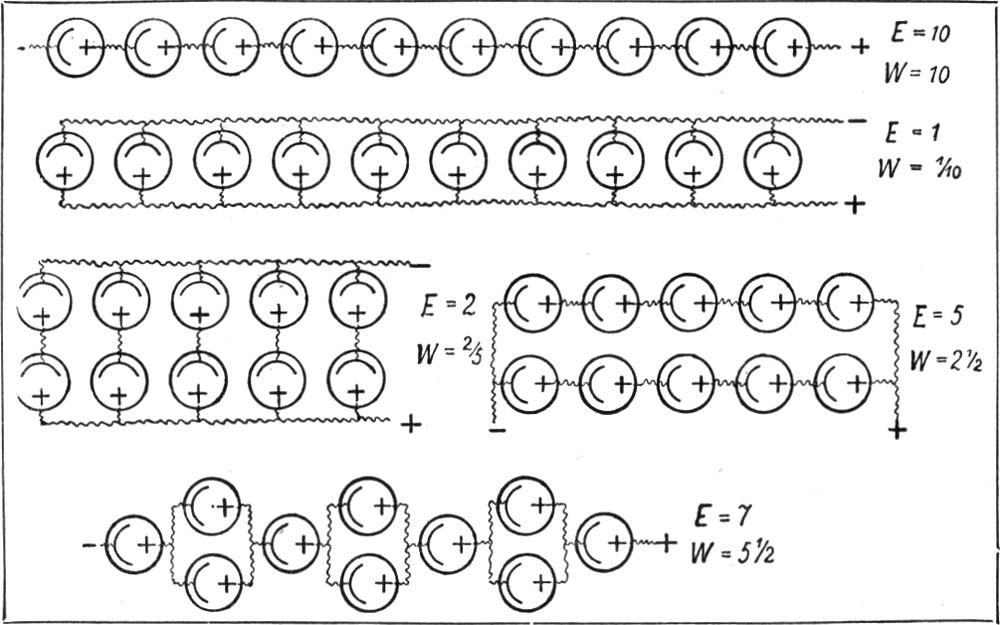

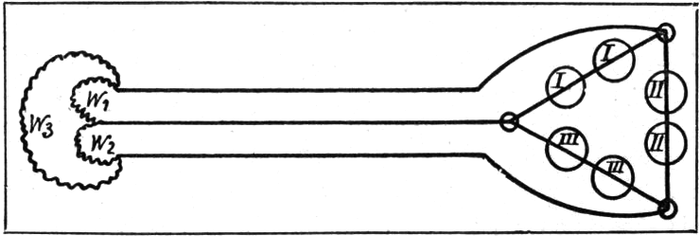

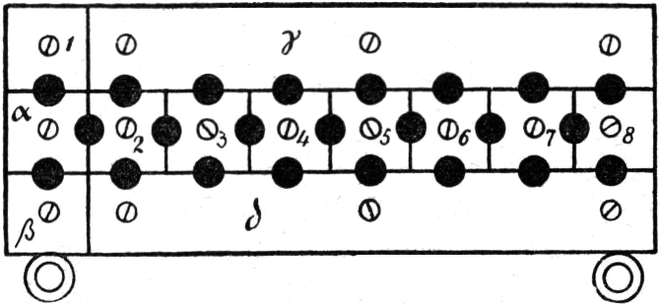

Aufkleben des Scheibenbelages.

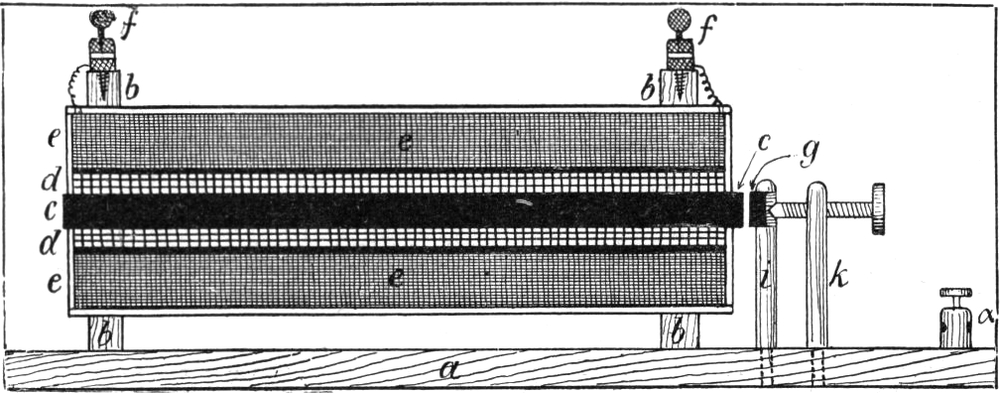

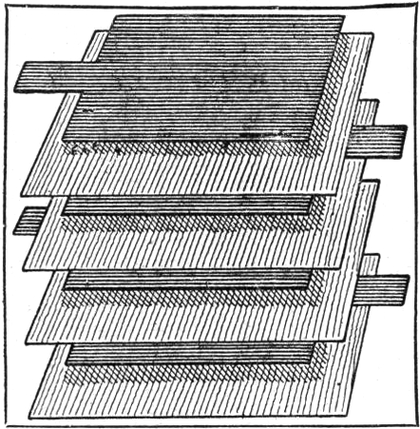

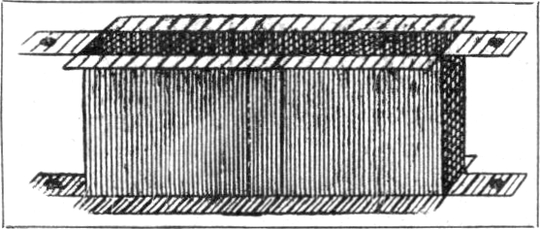

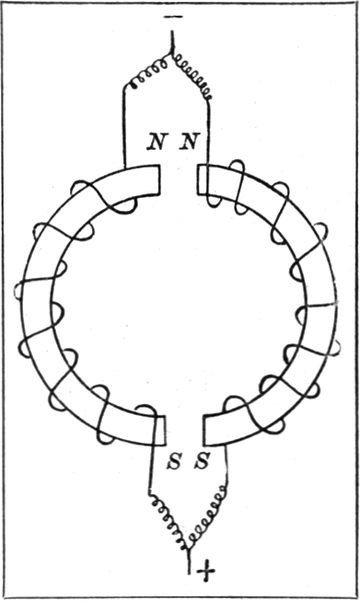

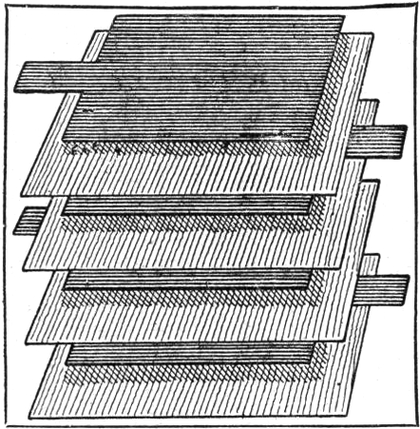

Nun geht die Maschine ihrer Vollendung entgegen. Wir nehmen die

Scheiben nochmals heraus und bestreichen alle Holzteile mit Schellack.

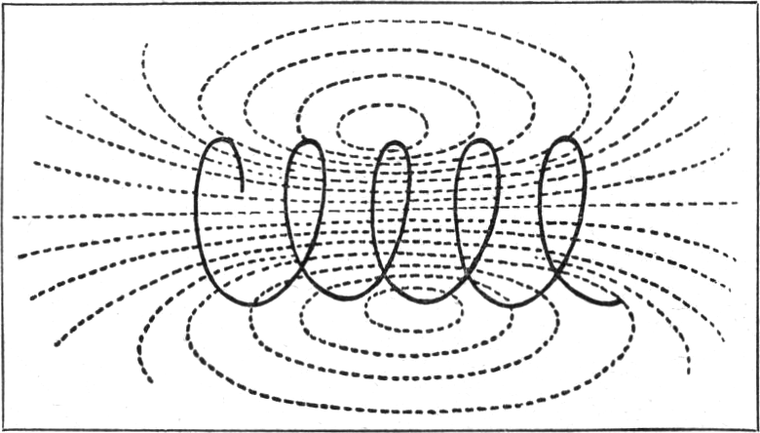

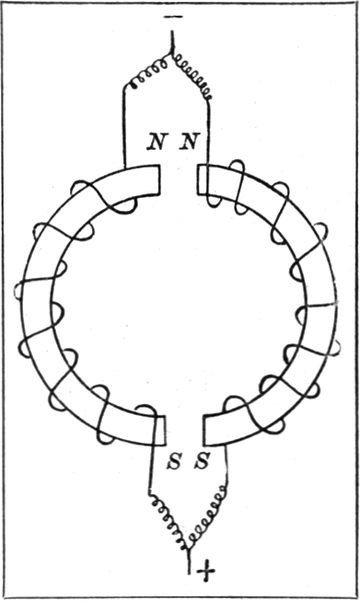

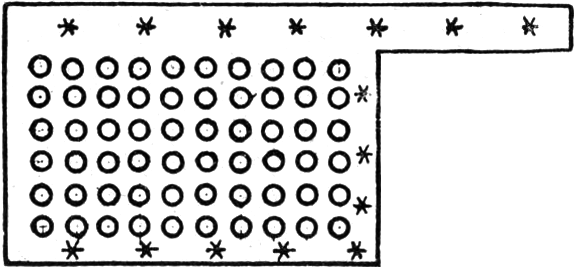

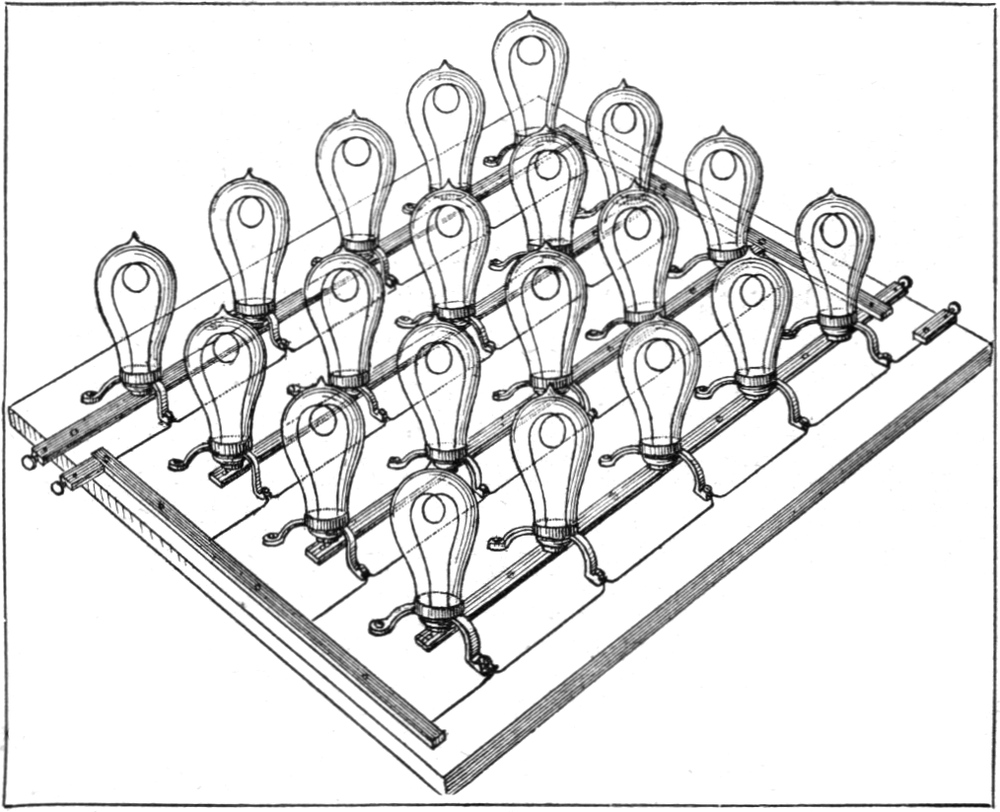

Die Scheiben selbst versehen wir jetzt mit den Stanniolbelägen: Wir

zeichnen auf einen Bogen Papier einen Kreis, dessen Durchmesser

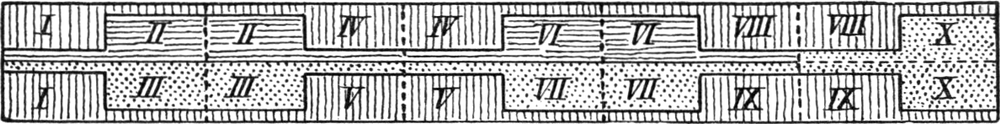

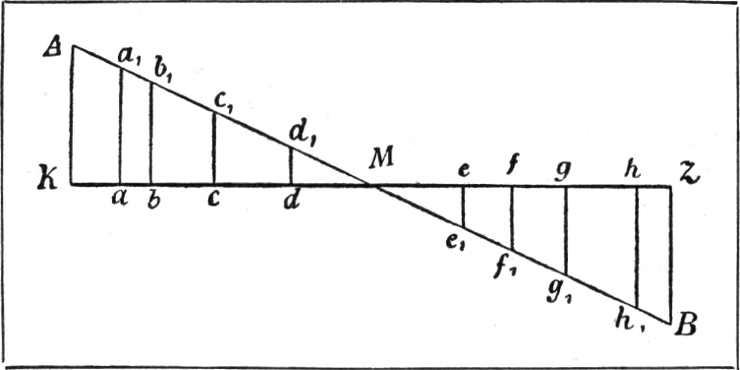

gleich dem Scheibendurchmesser ist. Dieser Kreis ist in Abb. 32

mit a bezeichnet; außerdem zeichnen wir mit einem 2 bis 2,5

cm kleineren Radius einen zweiten (b) und mit einem je

nach Scheibengröße 6 bis 10 cm kleineren Radius einen dritten

konzentrischen Kreis (c). Den Umfang der Kreise b und

c teilen wir dann in 16 bis 24 gleiche Teile und verbinden die

Teilpunkte paarweise. Endlich zeichnen wir wie in[S. 34] Abb. 32 um diese

Linien schraffierte Flächen auf, die etwa halb bis ein Drittel so

breit sind als ihre Zwischenräume. Einen dieser Sektoren schneidet man

heraus und fertigt sich nach seinem Muster die doppelte Anzahl (32 bis

48) Beläge aus starkem Stanniol. Man legt nun zunächst die eine, dann

die andere Scheibe auf die Zeichnung und beklebt eine jede da, wo die

schraffierten Flächen durchscheinen, mit Stanniolbelägen. Das Bekleben

geschieht folgendermaßen: man bestreicht den Stanniolstreifen auf einer

Seite mit einem Pinsel mit Spiritus, legt ihn mit der bestrichenen

Seite auf die Glasplatte, gleich genau an seinen Platz, und streicht

ihn dann mit dem Finger fest auf, ohne ihn aber dabei zu verschieben.

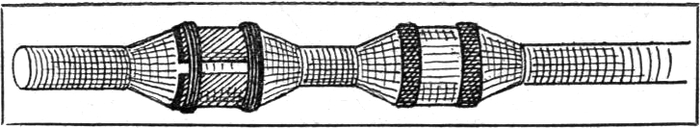

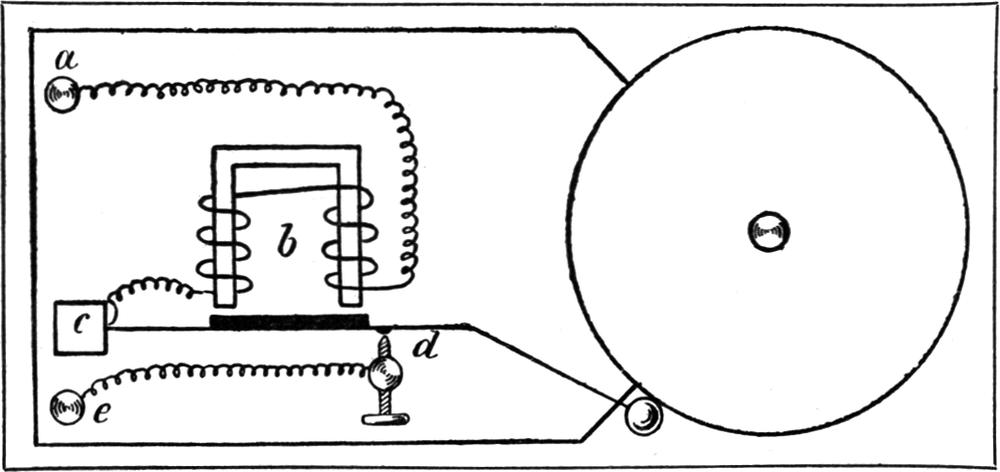

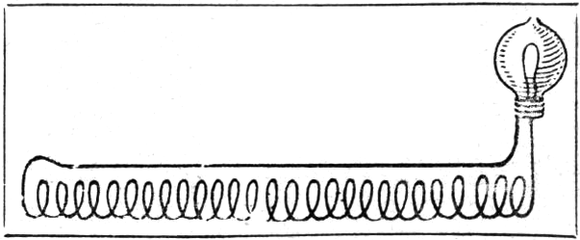

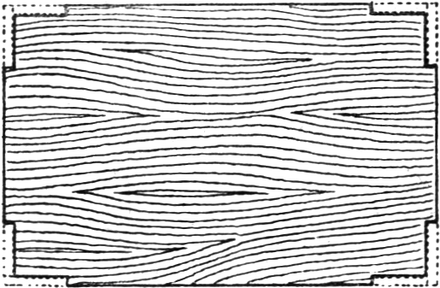

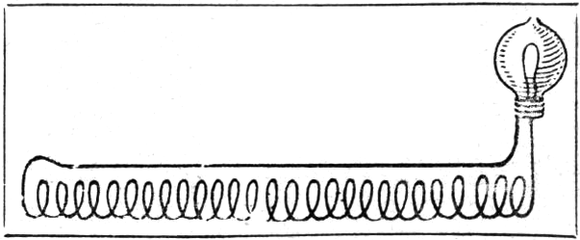

Abb. 33. Auflegen der Treibschnüre.

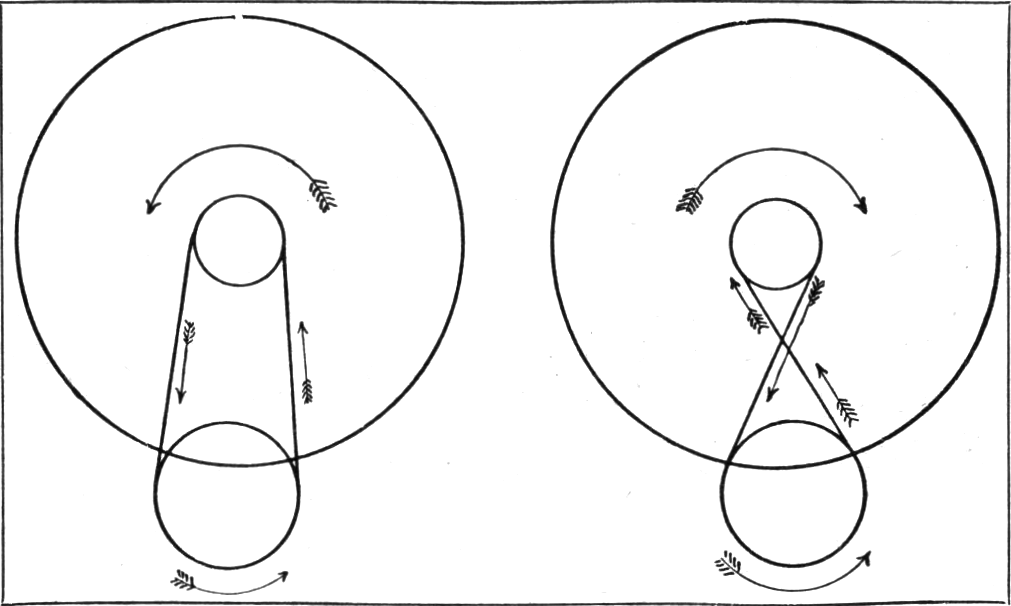

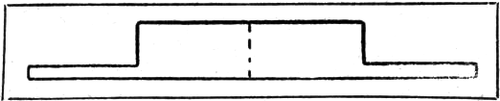

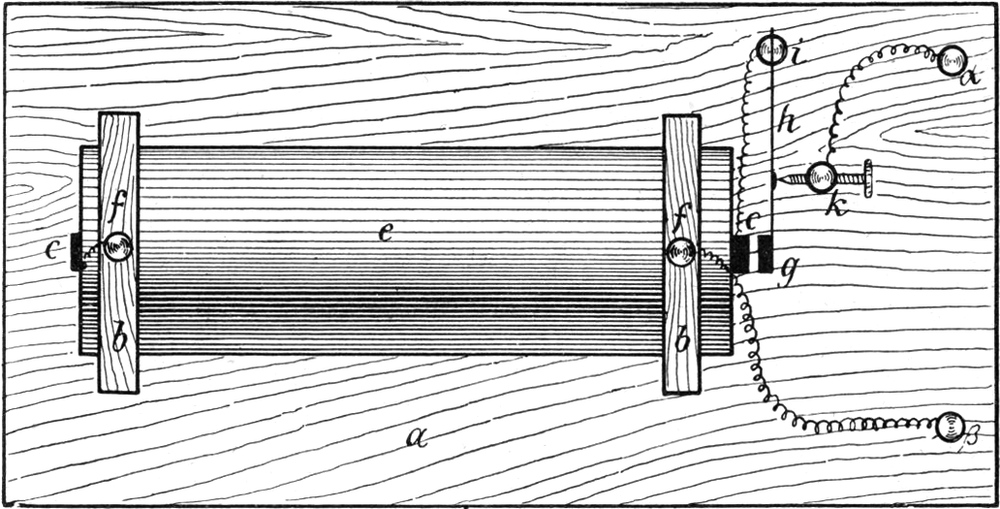

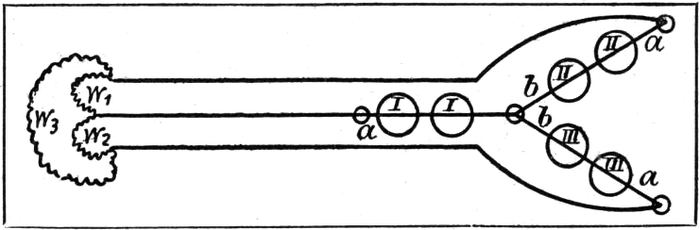

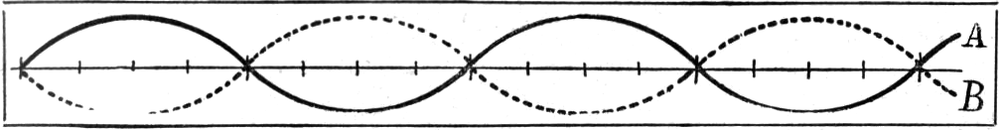

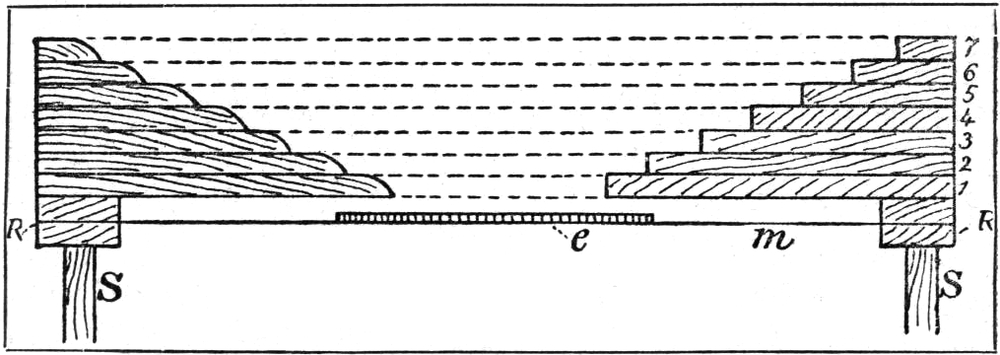

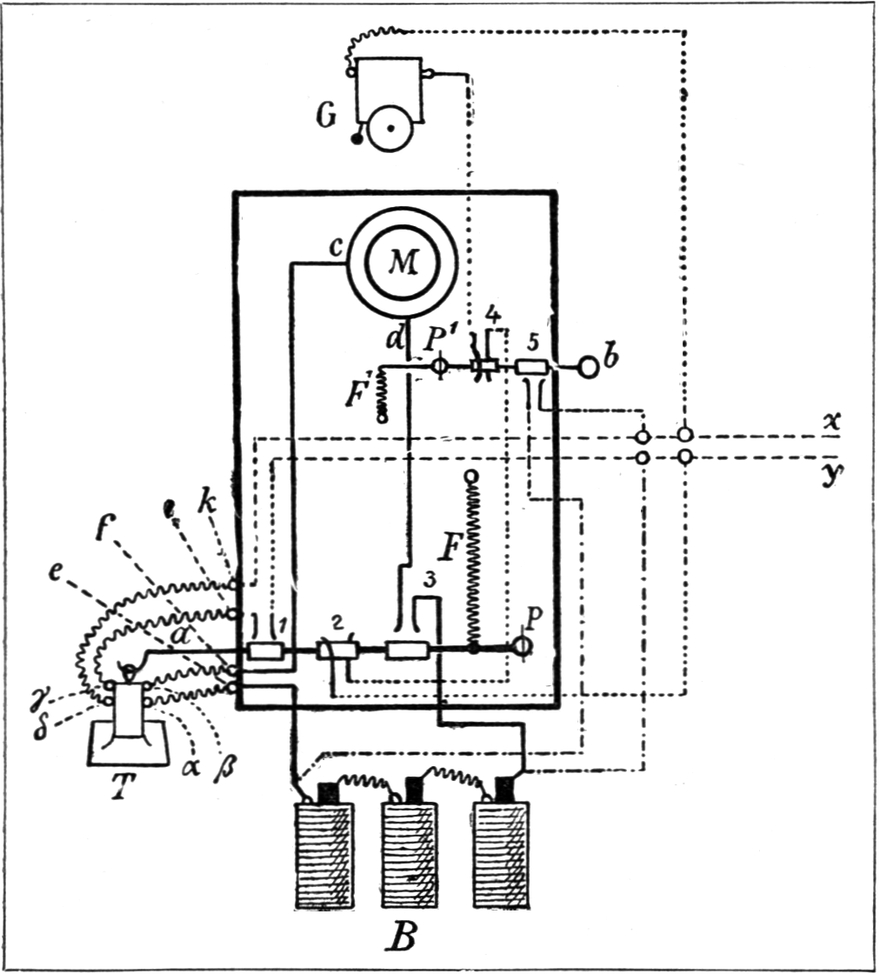

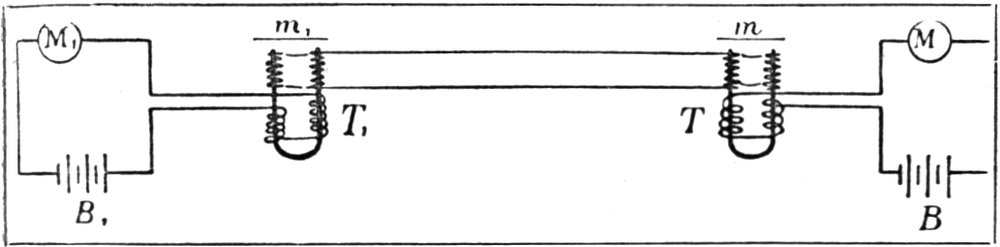

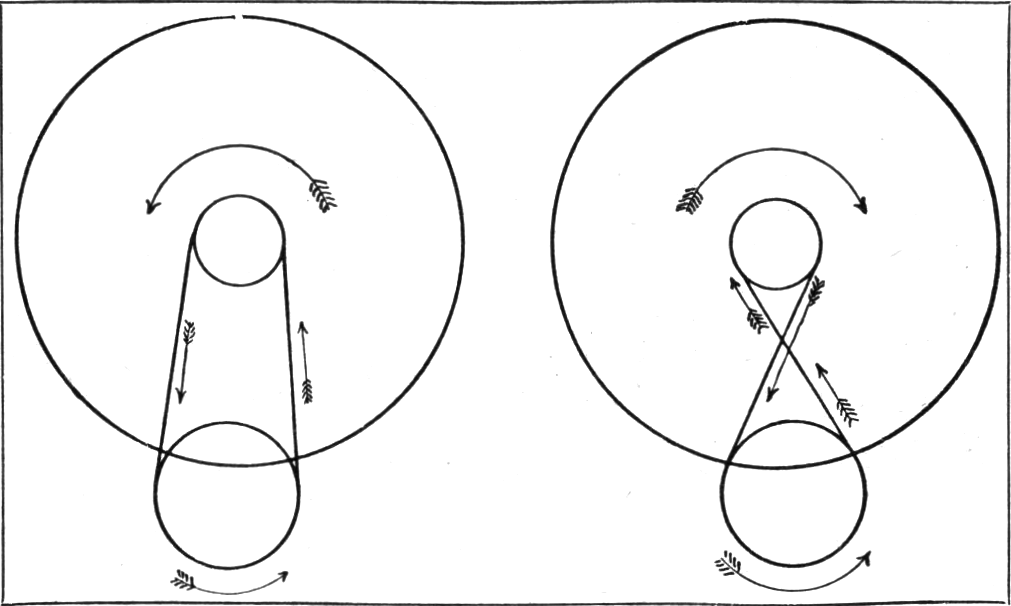

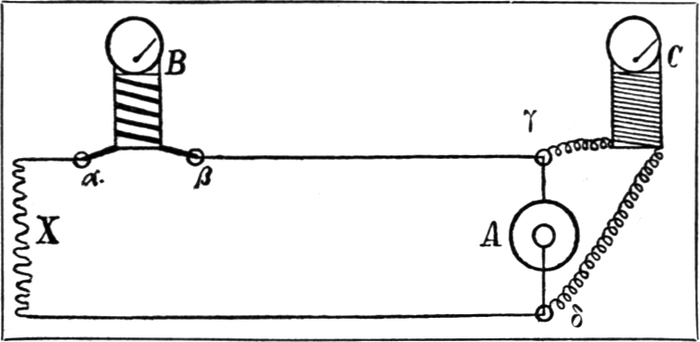

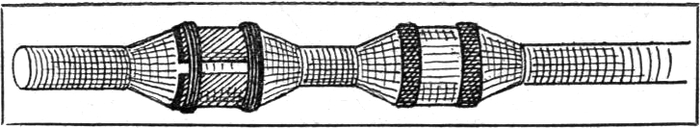

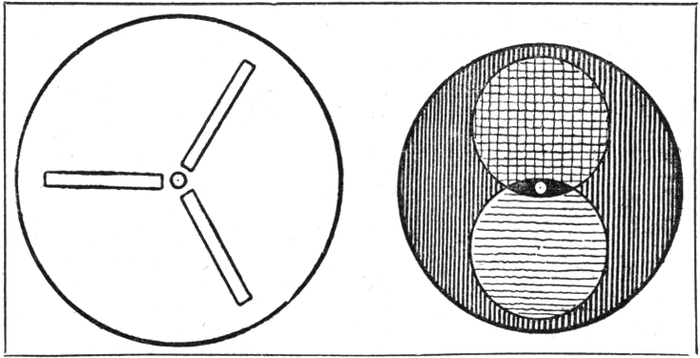

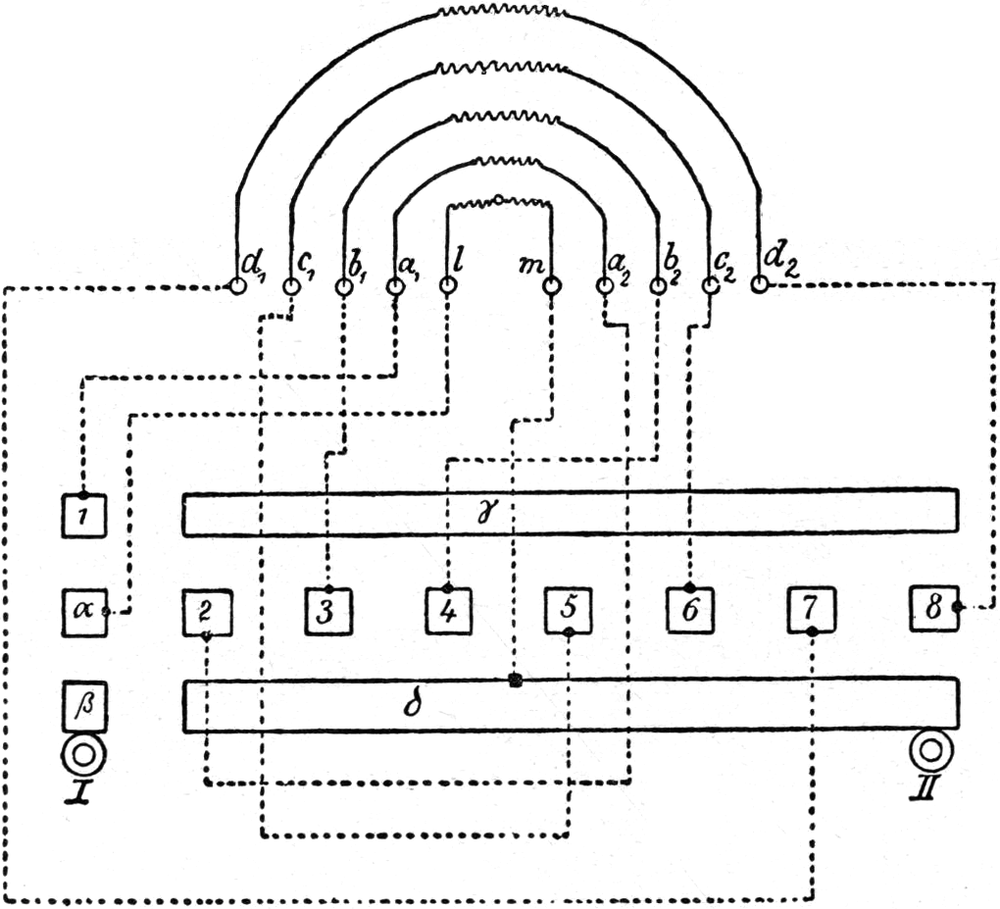

Die Treibschnüre.

Sind die Sektoren alle aufgeklebt, so kann die Maschine wieder

zusammengesetzt werden, und es fehlen dann nur noch die Treibschnüre.

Da sich die Scheiben in entgegengesetzter Richtung drehen müssen, so

können wir dies nur dadurch erreichen, daß wir auf der einen Seite

die Schnur direkt, auf der anderen sich kreuzend über Triebrad und

Triebrolle führen. Abb. 33 veranschaulicht diese Anordnung.

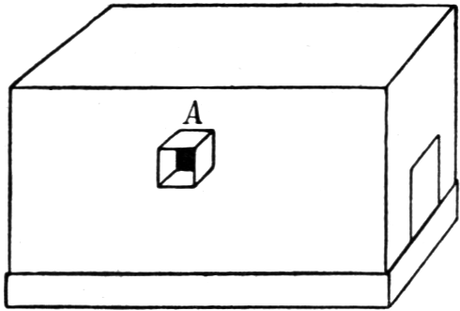

Pünktliche, saubere Arbeit ist die erste Bedingung für das Gelingen.

Wer alle hier gegebenen Anweisungen[S. 35] genau befolgt, dem bleibt der

Erfolg sicher nicht aus. Die Maschine selbst muß auch nach der

Fertigstellung sehr sorglich behandelt werden. Vor allem muß sie bei

Nichtgebrauch vor dem schädlichen Verstauben bewahrt bleiben, weshalb

es sehr ratsam ist, eine Papierhülle herzustellen, wie dies schon

bei der Reibungselektrisiermaschine (Seite 17) beschrieben wurde. —

Läßt bei ein- bis zweijährigem Gebrauche die Wirkung der Maschine

nach, so sind die Scheiben völlig von ihrem Überzug und ihren Belägen

zu befreien und müssen von neuem hergerichtet werden, genau so, wie

das erste Mal. — Für den Besitzer einer Influenzelektrisiermaschine

ist eine Reibungselektrisiermaschine überflüssig; diese hat nur den

Vorzug, daß sie einfacher herzustellen ist; dagegen ist sie weniger

leistungsfähig und erfordert viel mehr Arbeit, um aus ihr die benötigte

geringe Menge von Elektrizität zu erhalten. Die Influenzmaschine kann

für viele Versuche einen Funkeninduktor ersetzen.

Die letzten Vorbereitungen zum Vortrag.

Da unser Rudi alles, was er einmal anfing, auch pünktlich und gut

ausführte und lieber etwas mehr Zeit aufwandte, als etwas schlecht

zu machen, so war es über seinen Vorbereitungen Winter geworden. Die

nötigen Apparate waren fertig, auch wäre es in seinem Dachkämmerchen

jetzt zu kalt gewesen, um noch darin zu arbeiten. Es handelte sich

nun noch darum, den Vortrag selbst auszuarbeiten und schließlich denn

auch wirklich zu halten. Die Ausarbeitung des Vortrags machte unserem

Rudi zwar mehr Mühe, als er sich anfangs vorgestellt hatte, doch wurde

er verhältnismäßig bald damit fertig, und nun wurden die Zuhörer und

Zuhörerinnen geladen auf einen Sonntagnachmittag 6 Uhr.

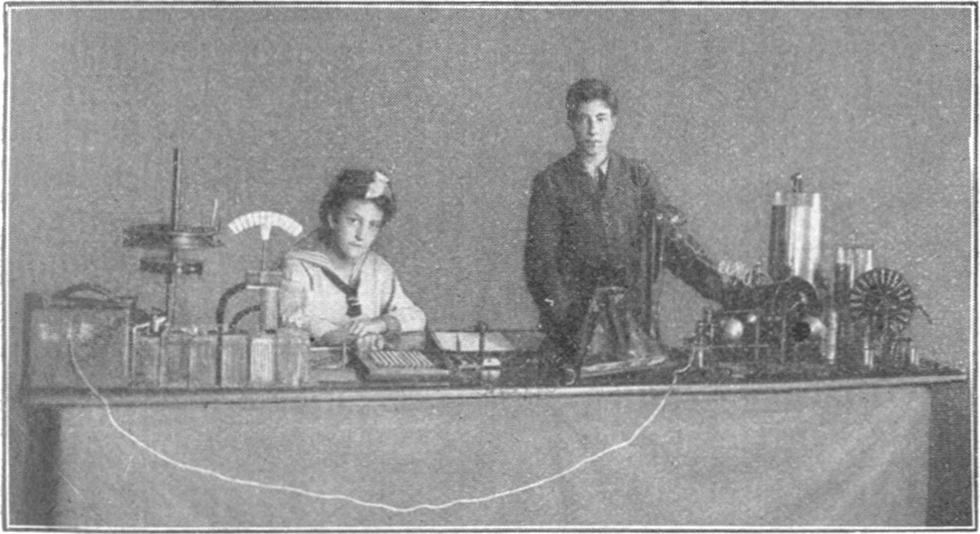

Es galt zunächst, das größte Zimmer der Wohnung in ein Auditorium

umzuwandeln. Zu diesem Zwecke wurde, von den schweren Möbeln abgesehen,

alles aus dem Zimmer herausgeräumt; zwei Schritte von der einen

kürzeren Wand entfernt wurde ein langer Tisch aufgestellt und vier

Schritte davon begannen die Stuhlreihen. Auf dem Tisch hatte Rudi die

Apparate so aufgestellt, wie er sie nacheinander in seinem Vortrag

brauchte. Die Mitte des Tisches hatte er freigelassen. Außerdem versah

er die[S. 36] einzelnen Lampen des Kronleuchters nach der Seite der Zuhörer

mit Lampenschirmen, so daß der Experimentiertisch zwar hell beleuchtet,

die Stuhlreihen aber im Schatten waren. Mit der Ausführung der

einzelnen Experimente hatte Rudi bereits seine jüngere Schwester Käthe

vertraut gemacht; sie sollte ihm während des Vortrags assistieren.

Der Vortrag.

Unter allerlei Vorkehrungen, die noch getroffen werden mußten, verging

der Nachmittag, die geladenen Gäste begannen zu kommen, und als die

letzte Tante eingetreten war und Platz genommen hatte, erschien Rudi,

gefolgt von seiner Schwester, die sich auf der einen Seite auf einen

Stuhl setzen mußte, stellte sich hinter seinen Tisch, schlug bedächtig

sein Vortragskonzept auf, ließ einen forschenden Blick über die Zuhörer

schweifen und begann also zu sprechen:

„Meine Herren und Damen! Zuerst meinen besten Dank für Ihr zahlreiches

Erscheinen. Ich hoffe, daß es mir gelingt, Ihnen heute einige

interessante und lehrreiche Experimente vorzuführen, Experimente aus

dem Gebiet der Reibungs- und Influenzelektrizität.“

Die geriebene Siegellackstange.

„Das Wort Elektrizität stammt von dem griechischen Worte Elektron,

das Bernstein bedeutet. Es war schon den alten Griechen bekannt,

daß Bernstein, wenn er gerieben wird, die Fähigkeit erlangt, kleine

leichte Gegenstände anzuziehen. Wie Sie alle wissen, ist Bernstein

ein Harz, und wir können daher dieses bekannte Experiment mit jeder

Siegellackstange wiederholen (Käthe war aufgestanden, rieb nun die

bereitgelegte Siegellackstange mit einem wollenen Lappen und führte

das Experiment aus), wie Sie hier sehen. Es gibt nun noch eine ganze

Reihe von Körpern, die durch Reibung diese Fähigkeit erlangen, die,

wie wir uns ausdrücken, elektrisch werden. So werden wohl manche von

Ihnen schon die Beobachtung gemacht haben, daß beim Kämmen der Haare

mit einem Kautschukkamme dieser elektrisch wird und die Haare anzieht;

oft hört man dabei ein Knistern, und im Dunkeln sieht man kleine

Fünkchen überspringen. Hier wird ein Stab aus Hartgummi gerieben, er

zeigt die gleiche Fähigkeit, ebenso[S. 37] dieser Glasstab. Wer eben den

Vorgang genau beobachtet hat, konnte sehen, daß einige der angezogenen

Papierschnitzel, kaum daß sie an dem Glasstab hingen, gleich wieder

weggeschleudert wurden. Woher mag das kommen?“

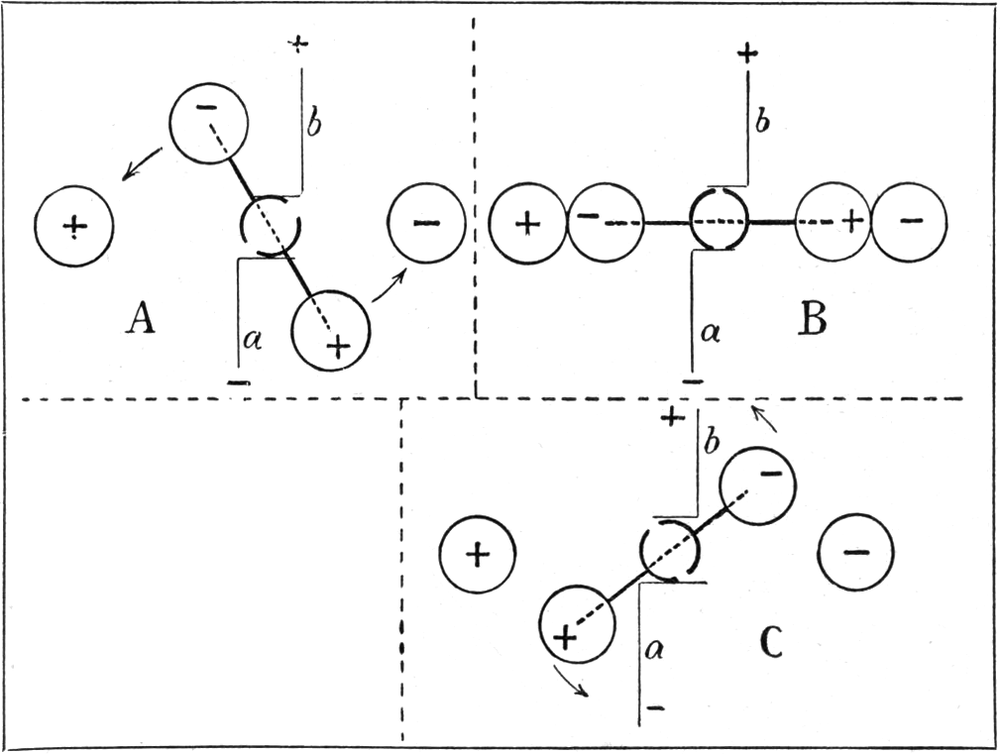

Anziehung und Abstossung.

Leiter und Nichtleiter.

Die verschiedenen Elektrizitäten.

Erklärungen über die elektrischen Erscheinungen.

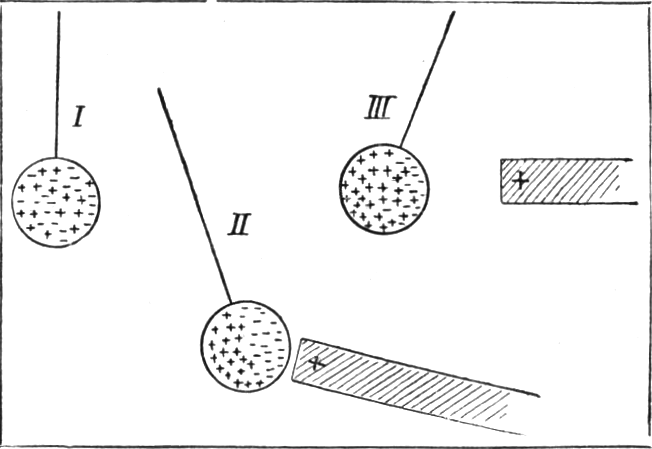

„Ich habe hier an diesen beiden Gestellen je ein Holundermarkkügelchen

an einem Faden aufgehängt. Ich reibe diesen Hartgummistab mit einem

Katzenfell, und Sie sehen, wenn ich ihn hier in die Nähe bringe,

so wird das Holundermarkkügelchen sehr rasch angezogen, doch kaum

hängt es am Stab, so wird es heftig abgestoßen und weicht nunmehr

ständig dem Stab aus. Ich will nun das gleiche Experiment mit

diesem zweiten Holundermarkkügelchen anstellen: es wird ebenfalls

angezogen, doch springt dieses nicht ab; es bleibt vielmehr fest

hängen; ich reiße es los, es wird wieder angezogen. Was mag nun den

Unterschied in diesen beiden Erscheinungen hervorrufen? Dies erste

Kügelchen wird immer noch abgestoßen, das zweite angezogen. Wenn Sie

genauer zusehen, so bemerken Sie, daß das erste Kügelchen hier an

einem seidenen, das zweite an einem leinenen Faden aufgehängt ist.

Es muß also zwischen Seide und Leinen ein ganz besonderer mit der

Elektrizität zusammenhängender Unterschied bestehen. Sehen wir zu,

daß wir noch mehr Stoffe nach dieser Art voneinander unterscheiden

können. Ich will einmal das Kügelchen mit den Fingern berühren; nun

wird es von dem frischgeriebenen Hartgummistab wieder angezogen, doch

alsbald wieder abgestoßen. Berühre ich es mit diesem Glasstab, der

nun nicht mehr elektrisch ist (Käthe hatte ihn unterdessen, um ihn zu

entelektrisieren, mehrmals durch eine zu diesem Zwecke aufgestellte

Weingeistflamme gezogen), so verliert es seine Eigenschaft, von dem

Hartgummistab abgestoßen zu werden, nicht; berühre ich es dagegen

mit dieser Messingröhre, so fällt es wieder in seinen ursprünglichen

Zustand zurück und wird wieder erst von dem Ebonitstab angezogen. Ich

wiederhole nun dieses Experiment mit Gummi, Eisen, Holz, Schwefel,

Seide, Leinen, Porzellan, Kupfer. Diejenigen Stoffe, bei deren

Berührung das Holundermarkkügelchen[S. 38] seinen Zustand nicht ändert, will

ich hier (rechts), die anderen hier (links) hinlegen. (Er führte die

Versuche aus.) Sie sehen nun, hier (rechts) liegt der Gummischlauch,

diese Schwefelstange, das Seidentuch und der Porzellanteller, hier auf

dieser Seite (links) ist es dies Messer, der Holzstab, das Leinentuch

und der Kupferdraht. Wir können also hier die verschiedenen Stoffe

in zwei Gruppen trennen: in solche, die den elektrischen Zustand des

Holundermarkkügelchens ableiten, und in solche, die ohne Einfluß auf

ihn sind. Die Stoffe, die diesen elektrischen Zustand abzuleiten

vermögen, nennen wir kurz Leiter, die anderen nennen wir Nichtleiter

oder Isolatoren. Es wären also Glas, Siegellack, Seide, Porzellan,

Gummi, Schwefel Nichtleiter oder Isolatoren, dagegen Leinen, der

menschliche Körper, Holz, die verschiedenen Metalle Leiter der

Elektrizität zu nennen. Daraus erklärt sich nun auch, warum sich

das Holundermarkkügelchen am Leinenfaden anders verhält wie das am

Seidenfaden. (Kaum hatte Rudi das letzte Experiment beendet, als seine

kleine Assistentin das Holundermarkkügelchen mit dem Leinenfaden

entfernte und dafür ein solches an einem Seidenfaden an dem

Gestell aufhängte.) Ich habe nun hier zwei Holundermarkkügelchen,

beide an Seidenfäden, also isoliert aufgehängt. Ich will nun jedes

einzeln mit diesem geriebenen Glasstab berühren; Sie sehen das

gleiche Schauspiel wie vorhin, und nun werden beide von dem Glasstab

abgestoßen; ich rücke nun die beiden Gestelle zusammen, so daß unter

normalen Verhältnissen die Kügelchen einander berühren müßten, aber

sie stoßen nun einander ab; ich berühre sie mit der Hand, und jetzt

hängen sie ganz friedlich dicht nebeneinander. Jetzt will ich das eine

wieder mit dem geriebenen Glasstab berühren (nachdem er die Gestelle

wieder auseinandergerückt hatte), das andere aber mit diesem Ebonitstab

und nun die Gestelle vorsichtig wieder einander nähern: Sie sehen,

die Kügelchen ziehen einander an, jetzt sind sie beisammen und nun

fallen sie wieder auseinander und reagieren auch aus allernächster

Nähe nicht aufeinander. Es muß also zwischen der Elektrizität des[S. 39]

Glases und des Ebonits ein Unterschied bestehen. Ich will nun einmal

den gleichen Versuch mit Ebonit und Siegellack machen. (Das Reiben

der Stäbe besorgte stets Käthe mit großem Eifer.) Nun verhalten sich

die Kügelchen so wie vorhin, als ich beide mit dem Glasstab berührte;

also ist zwischen der Elektrizität des Siegellacks und des Ebonits

kein Unterschied. Ferner ersehen wir aus diesen Versuchen, daß, wenn

beide Kügelchen mit der gleichen Elektrizität ‚geladen‘ sind — um

diesen Ausdruck jetzt schon zu gebrauchen — sie einander abstoßen,

dagegen anziehen, wenn sie verschiedene Elektrizitäten tragen. Sie

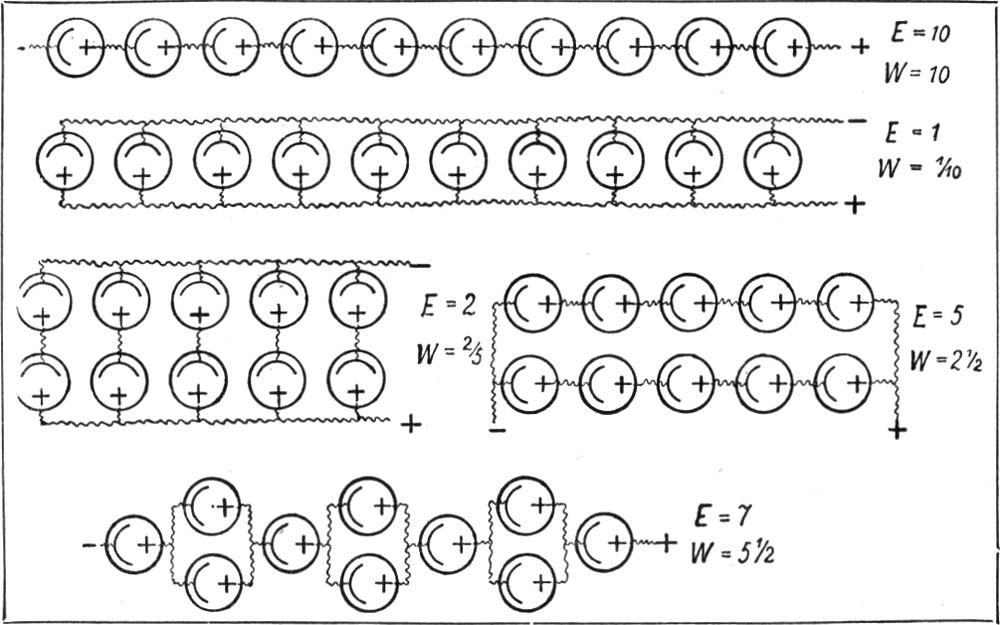

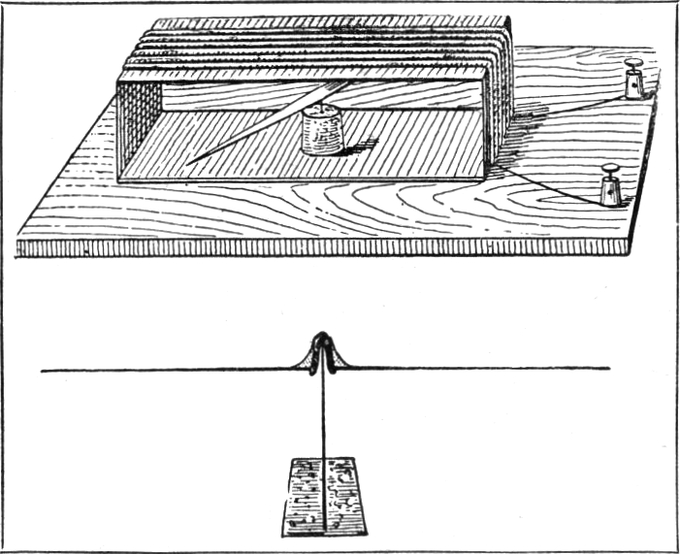

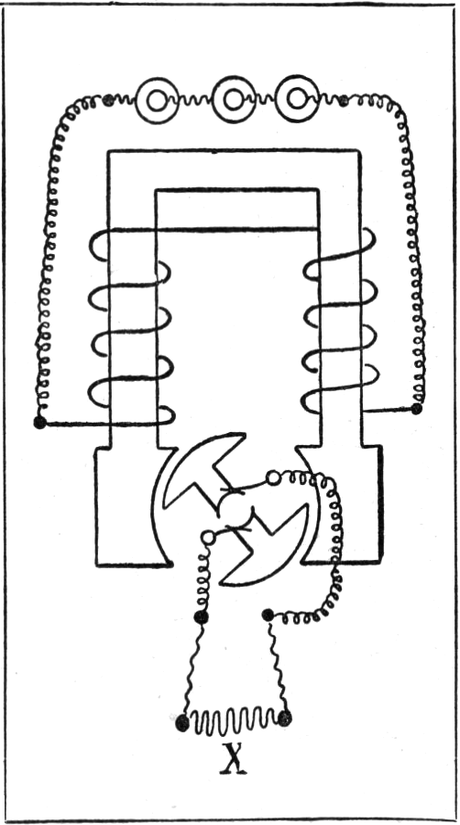

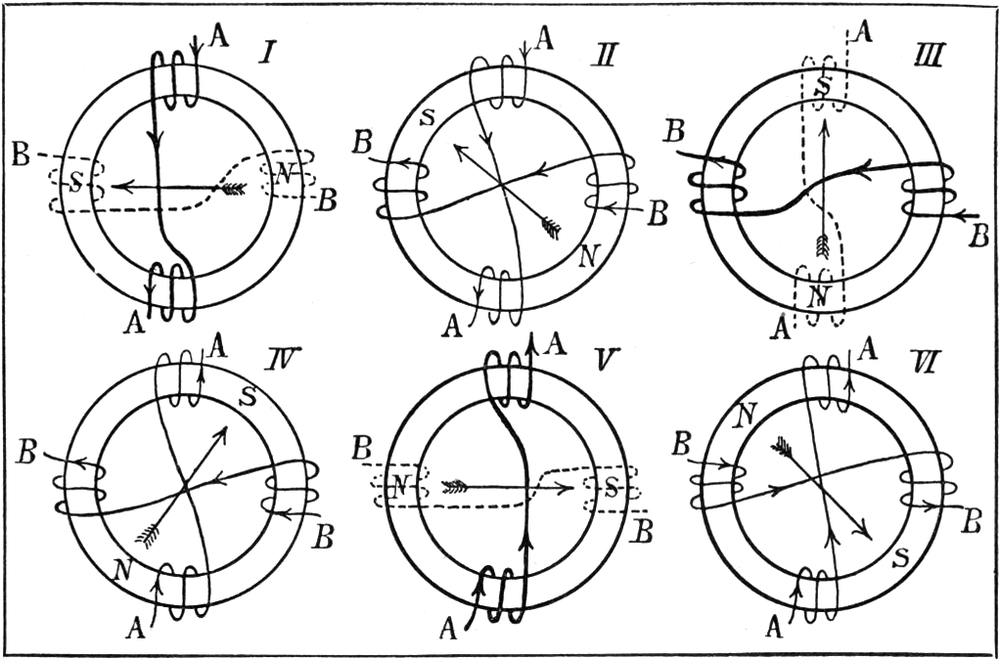

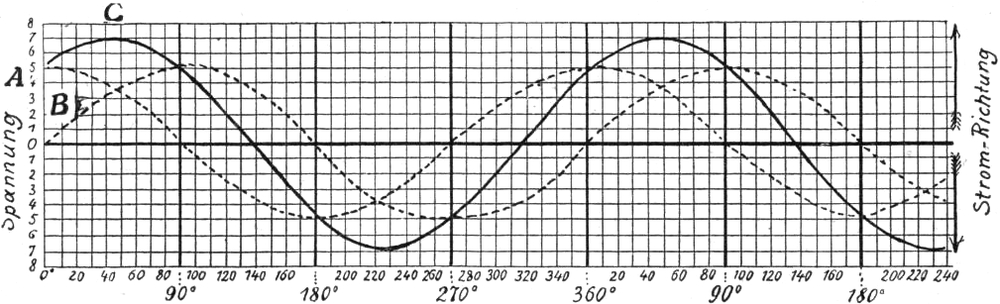

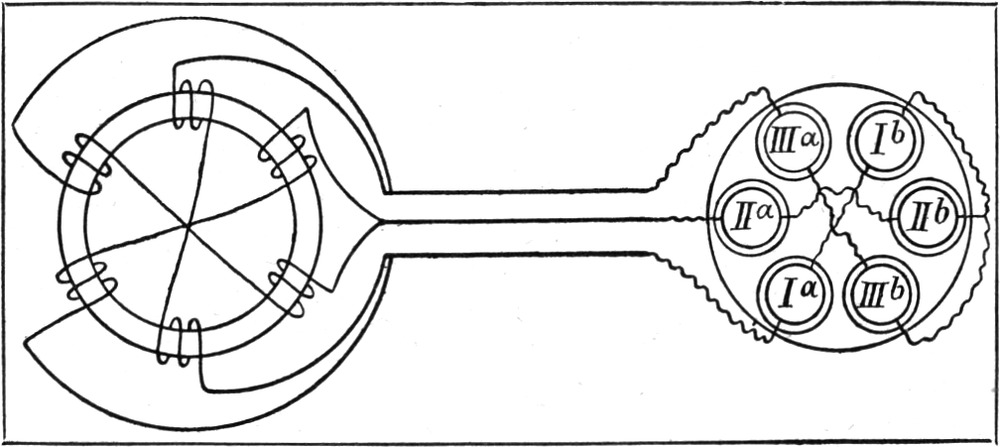

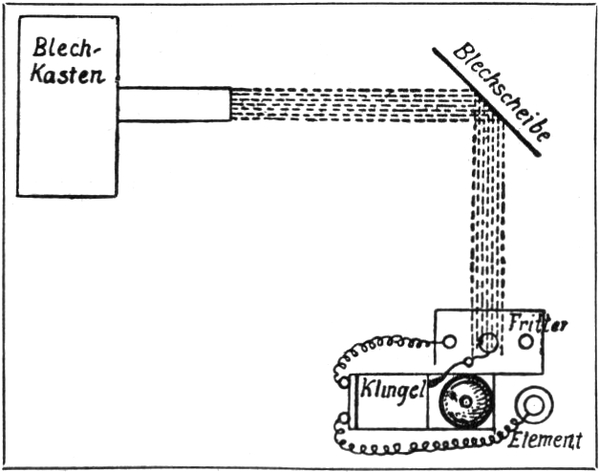

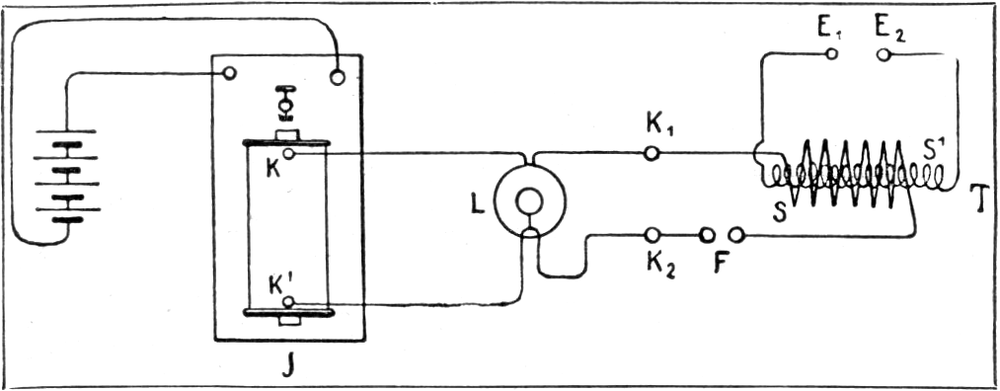

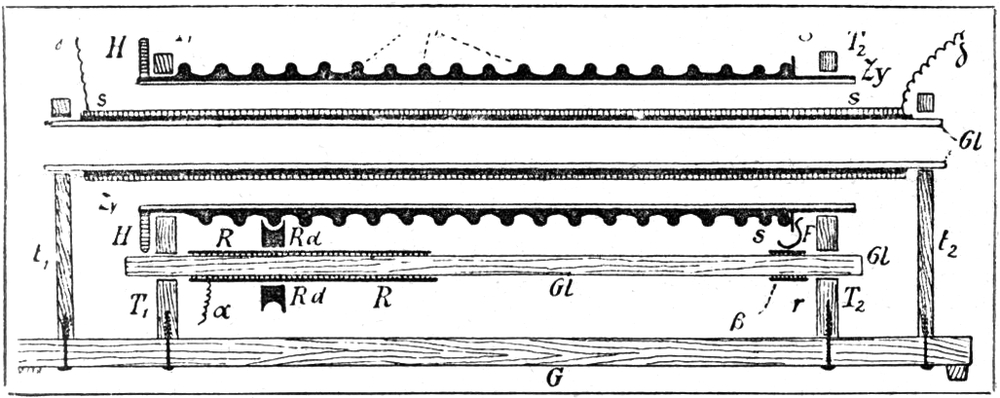

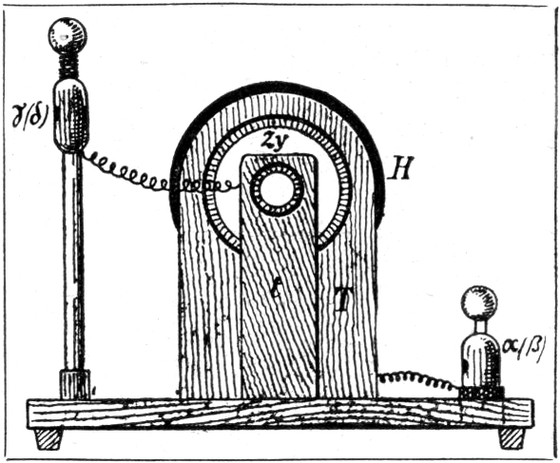

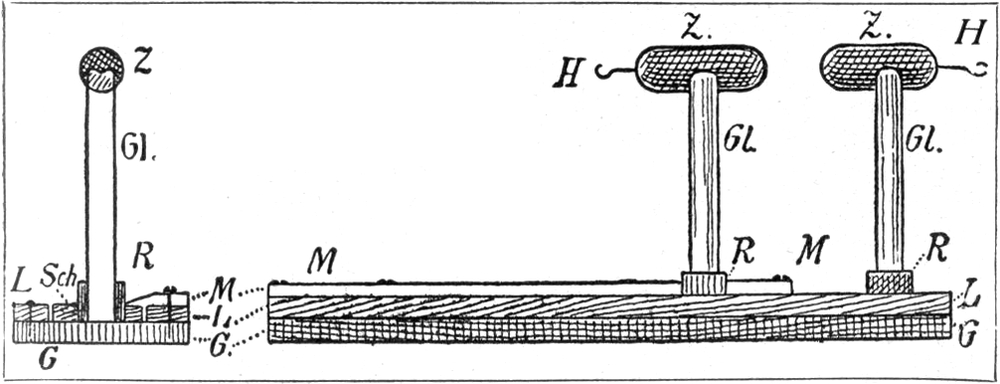

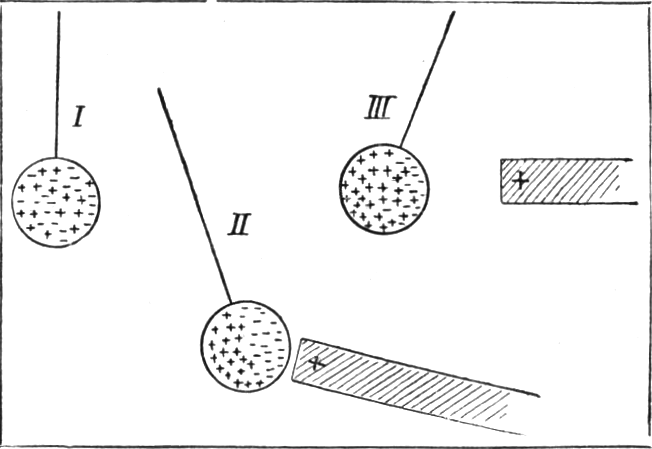

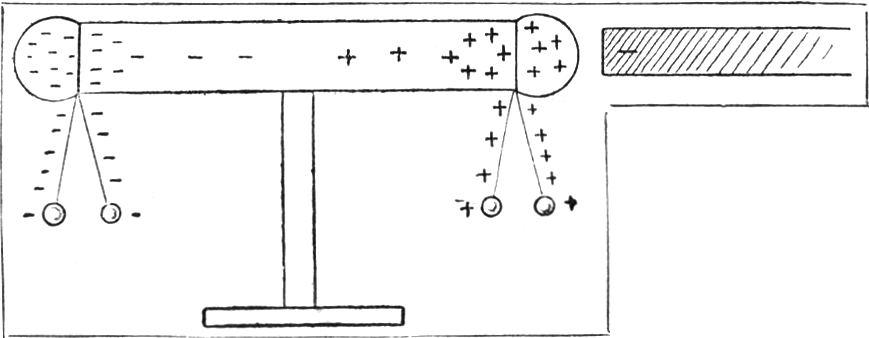

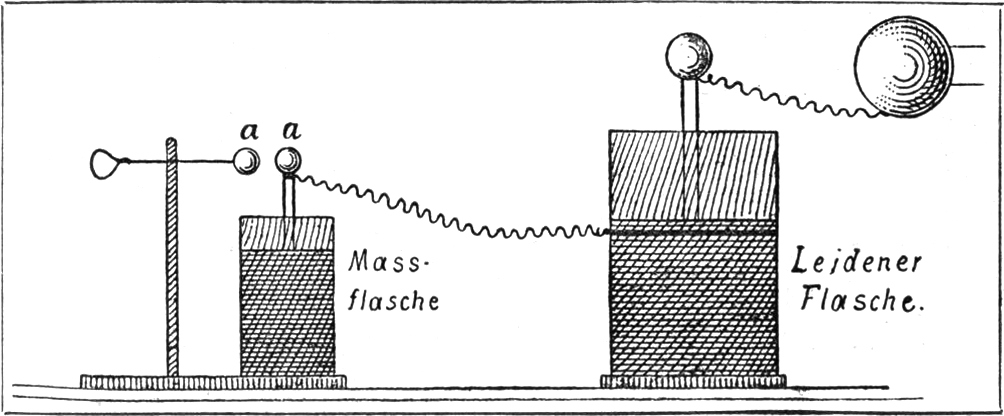

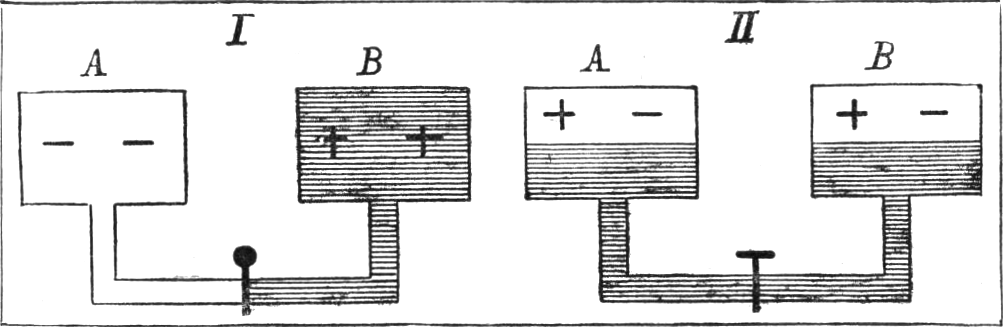

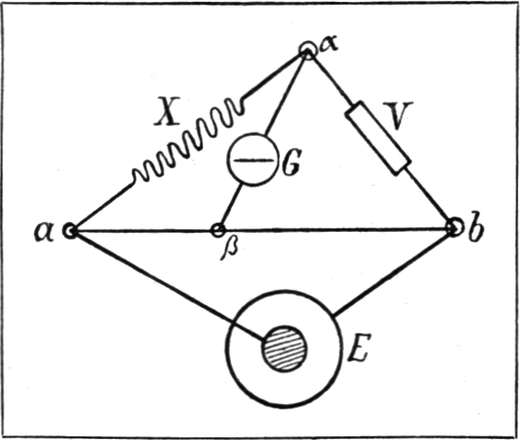

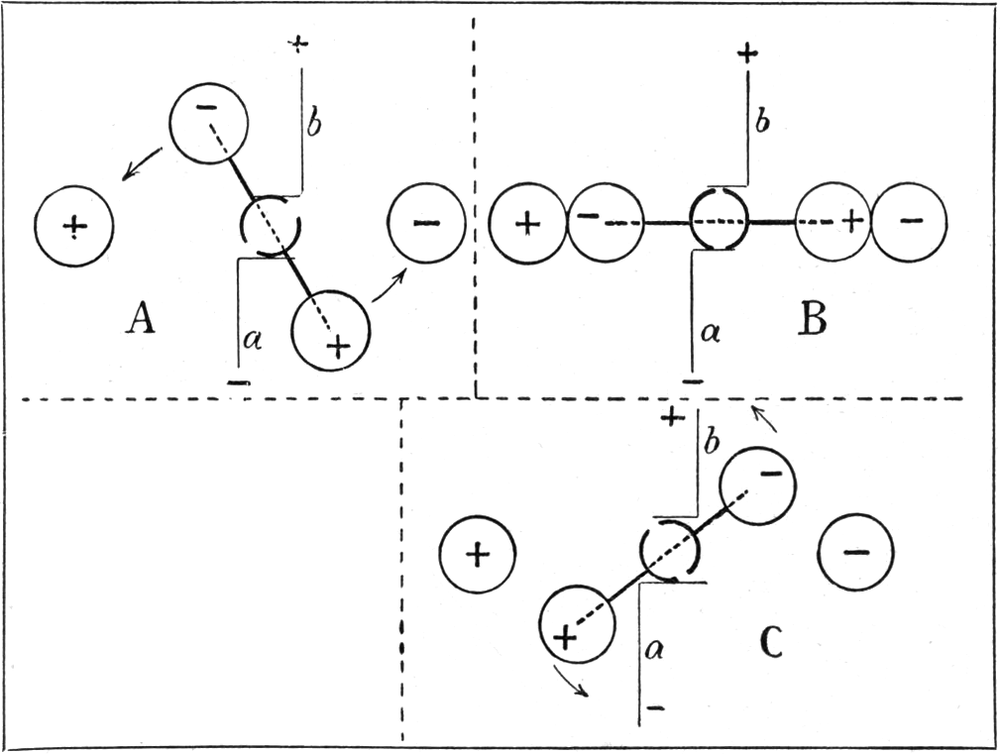

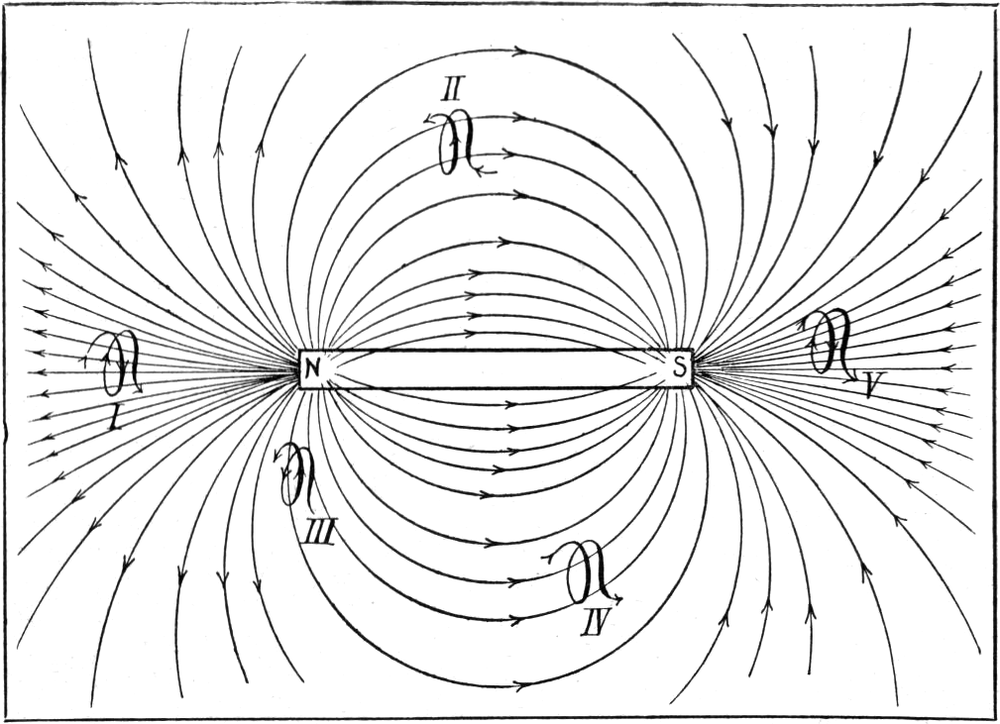

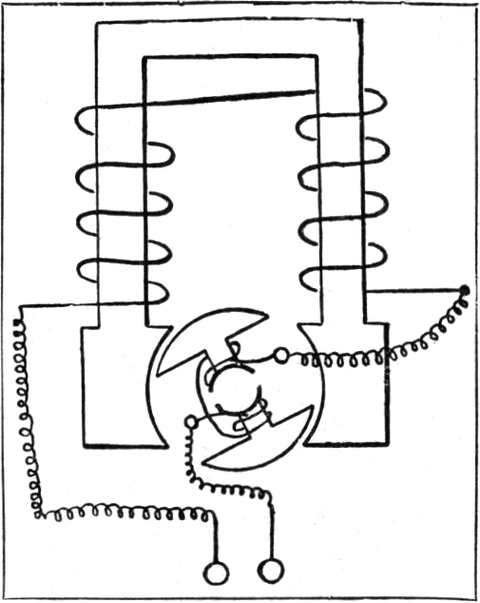

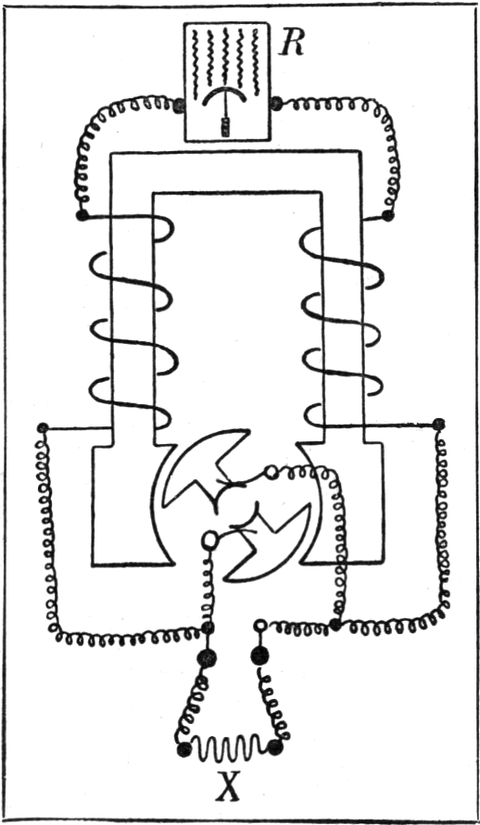

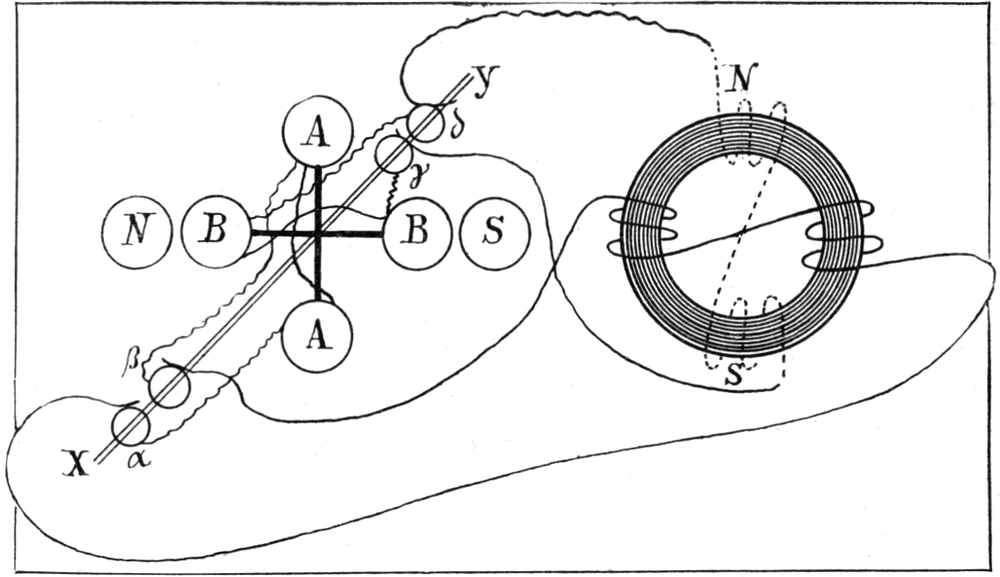

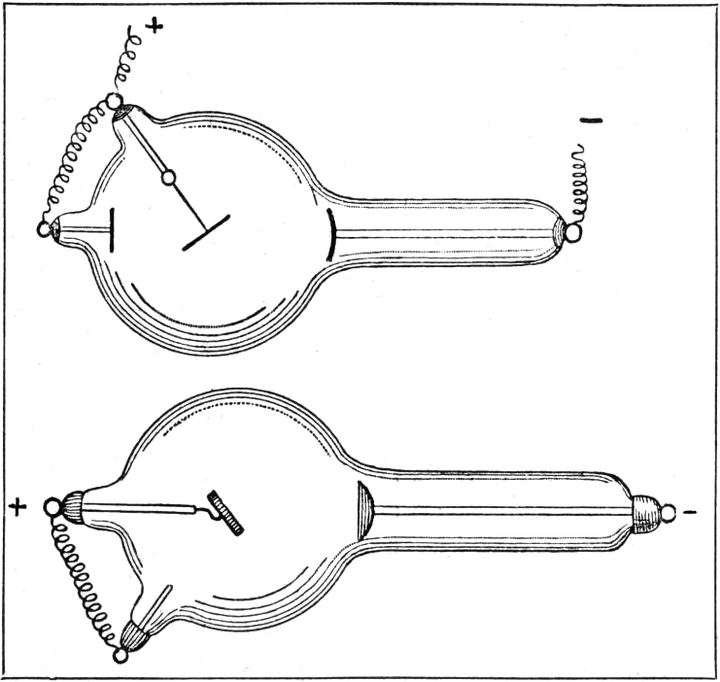

sehen daraus, meine Herren und Damen, daß das Sprichwort: ‚Gleich