*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 64939 ***

REMY DE GOURMONT

DIVERTISSEMENTS

POÈMES EN VERS

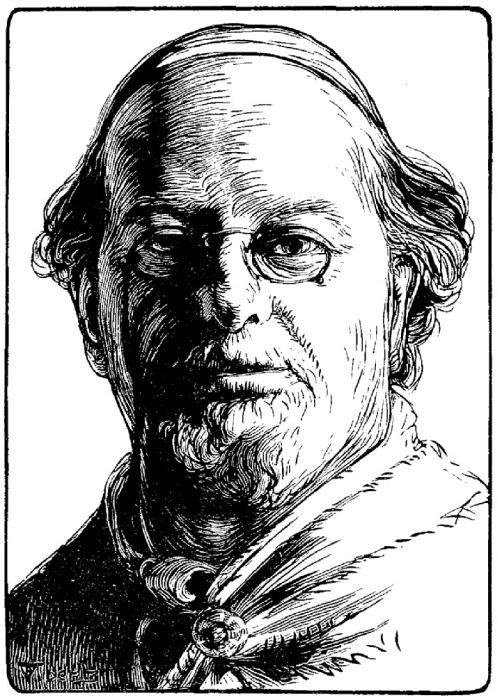

PORTRAIT DE L’AUTEUR GRAVÉ

SUR BOIS PAR P.-E. VIBERT

PARIS

GEORGES CRÈS ET Cie

LES MAÎTRES DU LIVRE

3, PLACE DE LA SORBONNE, 3

MCMXII

PRÉFACE

Il y a une quinzaine d’années, quand le Mercure

commençait sa Bibliothèque, un des poètes qui

allaient être édités me demandait pourquoi je ne

publiais pas, moi aussi, un recueil de poèmes.

J’acceptai l’insinuation pour les environs de

l’année 1910, et je n’y pensais plus (car la vie

nous comble de multiples soucis) et n’y aurais

peut-être jamais plus pensé, quand se présenta une

occasion très favorable. J’ai toujours aimé que le

hasard régisse visiblement ma destinée, et dans

l’ordre littéraire, comme en d’autres, j’ai si peu eu

à me plaindre de lui que je lui cède volontiers.

Pourtant ce n’est pas sans appréhension que je

livre aux amateurs de poésie un recueil aussi hétéroclite

et d’âges si divers, quoique le titre, Divertissements,

soit d’une extrême modestie. Je ne

plaide pas la sincérité. J’ai été sincère, quand il

m’a plu de l’être, et d’ailleurs la sincérité, qui est

à peine une explication, n’est jamais une excuse.

Si j’en avais besoin d’une, je n’irais pas la chercher

si naïve et j’aime mieux avouer qu’en somme

il faut prendre au sérieux un titre qui ne l’est

guère aux yeux de la plupart des hommes.

La joie, la joie cachée, le contentement intérieur,

est un sentiment sans lequel je ne saurais vivre

avec plénitude et avec lequel, non plus, je ne saurais

longtemps me plaire. La plupart des Divertissements

représentent les heures où, avant de

prendre congé d’un mutuel accord, ce sentiment

s’exalta un instant. La vie est discontinue et ne se

compose que d’instants reliés par l’inconscience ;

la nature essentielle de chaque poésie change selon

le caractère de ces instants où le poète a pu prendre

conscience de lui-même. Les poésies de joie n’ont

pas fleuri dans les jardins les plus heureux, ni les

plus douloureuses dans les jardins les moins ensoleillés.

Il y a très peu, dans ce recueil, de poésies purement

verbales, que domine le plaisir de régir le

troupeau obligeant des mots, dont on sent bien que

l’obéissance m’a découragé à mesure que je m’assurais

de leur docilité excessive. Peut-être même

trouvera-t-on que j’ai fini par concevoir le poème

sous une forme trop dépouillée, mais cela était

peut-être permis à l’auteur du Livre des Litanies,

d’ailleurs rejeté d’un recueil qu’il voulait représentatif

d’une vie de sentiment plutôt encore que

d’une vie d’art. C’est sans doute un malheur pour

le poète quand il s’aperçoit enfin qu’il y a peut-être

plus de poésie dans un regard ou dans un

contact de mains qu’il ne saurait en créer avec la

plus adroite et la plus périlleuse construction verbale.

C’est un malheur, parce que cela coïncide

avec le dépeuplement de sa vie, au moment même

où la faculté des miracles de l’écriture est sur le

point de lui échapper aussi, et parce que c’est là

un inéluctable sentiment de dissolution où il ne

peut plus noter que d’inutiles rêves et de tristes

intentions. Mais comme c’est un malheur qui met

fin à toute poésie, on espère qu’on n’en trouvera

pas ici de traces trop visibles.

Il peut être curieux d’apprendre comment aucun

genre d’études les plus opposées, selon le commun

jugement, à l’exercice de la poésie, n’a pas tué,

dans l’auteur des Divertissements, la faculté de se

livrer avec foi (avec la foi apollonienne) à ces

jeux jugés incompatibles avec la raison. A vrai

dire, je n’en sais rien. Seulement, je sens que, si la

vie me l’avait permis, je m’y serais bien davantage

attaché. Les poèmes les plus beaux (le sentiment

n’est pas assez original pour être faux) sont

ceux que je n’ai pas écrits ou qui n’ont laissé

dans mes papiers que des traces imparfaites de

leur naissance. Je dis cela en particulier d’un

poème sur les yeux que j’ai médité longtemps et

pour lequel j’avais relevé la couleur et toutes les

changeantes nuances des yeux d’une centaine de

femmes ou de leurs portraits, et rapproché tous

ces précieux regards de ceux des pierres de couleur,

qui sont moins lucides. Que d’autres divagations !

J’ai rappelé celle-ci, par piété et par pitié

envers moi-même et envers les yeux oubliés !

Temps perdu : c’est, à mon avis, ce qu’on pourrait

dire de plus cruel et aussi de plus injuste à

propos de ces Divertissements rêvés ou réalisés,

car je n’ai pas bien la notion de l’utile, dont se

targuent les hommes raisonnables, mais j’estime

que l’on n’a jamais perdu le temps où l’on vécut

sa vie (et laquelle donc vivrait-on ?). D’ailleurs si

un seul être choisi a été ému par un seul de ces

vers, je suis payé de ma peine, déjà bien compensée

par mon plaisir, et les moralistes eux-mêmes

doivent s’en montrer satisfaits.

Rien ne serait mieux à sa place, peut-être plus

que ces réflexions trop personnelles, en tête d’un

volume de vers, que des remarques, en apparence

désintéressées, sur la versification française. Mais

à l’heure présente il semble que la technique

poétique soit devenue aussi personnelle que la

poésie elle-même, qui ne l’est pas peu. Les poètes

l’ont enfin compris, que les autres l’admettent ou

non ; ils doivent se fabriquer, ou avoir l’air de

se fabriquer eux-mêmes, leur instrument. C’était,

paraît-il, une coquetterie des vieux artisans

d’avant les machines, de façonner leurs outils de

leurs propres mains, pour leurs propres mains,

au lieu de les recevoir tout faits de l’industrie

indifférente. C’est plus que jamais la coutume

parmi les poètes de ne se servir que d’un vers

dont ils aient ordonné, à leur mesure, le degré de

flexibilité. Encore que je me sois plié çà et là à

l’antique rigidité du vers romantique, ou plutôt

parnassien, j’ai un faible pour le vers incertain

né au temps de ma jeunesse, au nombre incertain,

aux rimes incertaines. Certes, si la langue

française était, comme la langue latine, toute en

syllabes sonores, également, avec des temps forts

ou faibles, soumises à la prononciation, le vers

plein serait de tous les vers celui que je préférerais ;

j’ai essayé, en d’autres pages, de dire la

beauté de sa plénitude ; mais le phonétisme français

contient trop de lettres muettes auxquelles

une versification purement nombreuse accorde,

verbalement, une vie et une sonorité factices et,

pour un homme des en deçà de la Loire, déplaisantes.

A vouloir faire entrer dans le nombre du

vers toutes les syllabes exactement comptées pour

des unités, on gasconne une langue née et formée

en des bouches moins décisives et qui se plaisent

aux demi-teintes musicales, ou bien, si l’on néglige

celles qui vraiment sont mortes, on ne parvient à

l’harmonie nombreuse qu’en se fiant au hasard

des injonctions de l’écriture, de la mémoire

visuelle ou de je ne sais quelle tradition, venue

d’un temps de certitude phonétique qui ne trouve

plus créance près de nos oreilles. L’autre méthode

exige aussi des complicités et aussi des divinations,

mais elle s’appuie du moins sur l’usage

présent, et si elle demande au lecteur plus de

pénétration, elle lui laisse aussi, en même temps

qu’au poète, plus de liberté. C’est son principal

mérite. Notre versification, dite classique, est

basée sur la prononciation du XIVe siècle. On

pouvait en ce temps-là, et peut-être encore un

peu plus tard, écrire des vers parfaitement réguliers

pour le nombre. Ronsard ne le pouvait plus,

ni Racine, ni les autres, ni Verlaine. Aussi les

laisses d’alexandrins ne sont-elles que des illusions,

où qu’on les prenne, jadis ou naguère, et

je ne fais pas de différence, sinon dans l’esprit et

l’intention, entre les vers de Racine et ceux, par

exemple, de M. Vielé-Griffin. Il me semble que

j’ai montré cela, déjà, avec l’appui de preuves

sensibles. Mais il fallait bien y faire allusion ici,

non moins qu’aux métamorphoses de la rime, qui

a enfin reconquis le droit à l’assonance. Le seul

défaut de l’assonance des poètes contemporains

est d’accepter comme assonance la rime pour

l’œil des parnassiens, de ne pas tenir compte de

la longueur des voyelles, mais peut-être sommes-nous

mal préparés pour ces nuances qui, hormis

en quelques cas trop frappants, sont mal fixées.

Le provincialisme de quelques poètes fera naître

des variétés dans l’homophonie, légitimes comme

tout ce qui est un fait naturel.

Je n’insiste pas. Je ne veux que faire réfléchir

un peu plus sur ces formes nouvelles d’une technique

qui a toujours beaucoup d’ennemis et de

laquelle je suis loin de prétendre qu’on trouvera

plus loin des exemples dignes de mémoire. Mais,

si c’est surtout pour moi-même, c’est aussi pour

quelques-uns et quelques-unes que je donne ce

ballet : Divertissements.

Remy de Gourmont.

DIVERTISSEMENTS

HIÉROGLYPHES

I

HIÉROGLYPHES

O pourpiers de mon frère, pourpiers d’or, fleur d’Anhour,

Mon corps en joie frissonne quand tu m’as fait l’amour,

Puis je m’endors paisible au pied des tournesols.

Je veux resplendir telle que les flèches de Hor :

Viens, le kupi embaume les secrets de mon corps,

Le hesteb teint mes ongles, mes yeux ont le kohol.

O maître de mon cœur, qu’elle est belle, mon heure !

C’est de l’éternité quand ton baiser m’effleure,

Mon cœur, mon cœur s’élève, ah ! si haut qu’il s’envole.

Armoises de mon frère, ô floraisons sanglantes,

Viens, je suis l’Amm où croît toute plante odorante,

La vue de ton amour me rend trois fois plus belle.

Je suis le champ royal où ta faveur moissonne,

Viens vers les acacias, vers les palmiers d’Ammonn ;

Je veux t’aimer à l’ombre bleue de leurs flabelles.

Je veux encore t’aimer sous les yeux roux de Phrâ

Et boire les délices du vin pur de ta voix,

Car ta voix rafraîchit et grise comme Elel.

O marjolaines de mon frère, ô marjolaines,

Quand ta main comme un oiseau sacré se promène

En mon jardin paré de lys et de sesnis,

Quand tu manges le miel doré de mes mamelles,

Quand ta bouche bourdonne ainsi qu’un vol d’abeilles

Et se pose et se tait sur mon ventre fleuri,

Ah ! je meurs, je m’en vais, je m’effuse en tes bras,

Comme une source vive pleine de nymphéas,

Armoises, marjolaines, pourpiers, fleurs de ma vie !

II

FIGURE DE RÊVE

SÉQUENCE

La très chère aux yeux clairs apparaît sous la lune,

Sous la lune éphémère et mère des beaux rêves.

La lumière bleuie par les brumes cendrait

D’une poussière aérienne

Son front fleuri d’étoiles, et sa légère chevelure

Flottait dans l’air derrière ses pas légers :

La chimère dormait au fond de ses prunelles.

Sur la chair nue et frêle de son cou

Les stellaires sourires d’un rosaire de perles

Étageaient les reflets de leurs pâles éclairs. Ses poignets

Avaient des bracelets tout pareils ; et sa tête,

La couronne incrustée des sept pierres mystiques

Dont les flammes transpercent le cœur comme des glaives,

Sous la lune éphémère et mère des beaux rêves.

1888.

III

FRA I SOSPESI

Les tortures sont douces aux pieds de mon amie :

Le plaisir appelé tout bas sommeille encore,

La peine avec le doute enfin s’est endormie.

L’Alighier de Florence, descendu chez les morts,

Vit des âmes semées parmi les airs, légères

Comme des feuilles d’automne sous les souffles du nord :

Et ces âmes flottaient de la gloire à l’enfer,

Pareilles en leur vol au troupeau des nuées

Qui s’envole et sans cesse passe entre ciel et terre.

Ames qui ne sont pas élues, non plus damnées,

La géhenne éternelle les refuse ; pourtant

Les joies de l’éternel amour leur sont fermées.

Ainsi je vais morose et les yeux souriants,

Les mains pleines de rose et pleines de soucis.

Le cœur est un jardin ; ô soleil, sois clément,

Les soucis, ni les roses, n’ont pas encore fleuri.

1889.

IV

ASCENSION

Un soir, dans la bruyère délaissée,

Avec l’amie souriante et lassée…

O soleil, fleur cueillie, ton lourd corymbe

Agonise et descend tout pâle vers les limbes.

Ah ! si j’étais avec l’amie lassée,

Un soir, dans la bruyère délaissée !

Les rainettes, parmi les reines des prés

Et les roseaux, criaient énamourées.

Les scarabées grimpent le long des prêles,

Les geais bleus font fléchir les branches frêles.

On entendait les cris énamourés

Des rainettes, parmi les reines des prés.

Un chien, au seuil d’une porte entr’ouverte,

Là-haut, pleure à la lune naissante et verte

Qui rend un peu de joie au ciel aveugle ;

La vache qu’on va traire s’agite et meugle,

Un chien pleure à la lune naissante et verte,

Là-haut, au seuil d’une porte entr’ouverte.

Pendant que nous montons, l’âme inquiète

Et souriante, vers la courbe du faîte,

Le Rêve, demeuré à mi-chemin,

S’assied pensif, la tête dans sa main,

Et nous montons vers la courbe du faîte,

Nous montons souriants, l’âme inquiète.

1892.

V

LE SOURIRE

Le sourire est un être équivoque, lumière

Éphémère, fuyante risée des libellules

Qui rasent l’eau dormante et claire des étangs verts.

Frère d’Eros, il a des ailes minuscules

Et aux flèches d’argent qui peuplent son carquois

La pointe est un désir et la barbe un scrupule.

Ses yeux sont des saphirs heureux, discrètes joies

D’amour, mais quand l’oubli amuse ses prunelles,

Ils ont l’air de lapis, souvent, ou de turquoises.

La bouche est rouge, elle a la grâce d’un pastel

Et le pourpre très doux, le velours d’un œillet ;

Quand elle s’ouvre, il en sort un ruban d’étincelles.

Le sourire est un être équivoque, si léger

Qu’il ne pose pas plus qu’un oiseau sur la branche.

Il vole et se renvole, il nargue les aguets.

On croyait le tenir, il a fui comme un charme.

Pas plus qu’une hirondelle on ne le prend au piège

Et s’il était captif, il mourrait dans sa cage.

Il s’arrête par-ci par-là, dans un cortège

D’éclairs, jase et d’un seul coup d’aile part en fusée.

Il fait joujou, il raille, car il est très espiègle.

Il est lumière, il est parfum, il est rosée,

Il se métamorphose : flambeau, phosphorescence,

Étoile au crépuscule, feu follet dans les prés.

Il est lumière, il a autour de ses cheveux,

Les violets, les zinzolins, les améthystes,

Les sinoples, les roses, les mauves et les bleus :

Les couleurs, mais surtout les douteuses, les tristes,

Ces fleurs pâles d’avoir trop aimé le soleil,

Les blondes, ces plaisirs où l’on s’endolorise,

Les blancs trempés un peu de chair ou de paillet,

Les outre-mer, les pers et les glauques divins,

Dont se teignaient les yeux moqueurs des Immortelles.

— Oh ! les piquants bitumes sous des yeux libertins !

Oh ! les brûlants cinabres sur des joues de déesses,

Diane aux genoux blancs, et toi Vénus aux seins

Prédestinés ! — Il est parfum, et les caresses

Des odeurs souveraines animent ses baisers,

Baumes métaphysiques, spasmes par catachrèse !

Il est lumière, il est parfum, il est rosée.

Le sourire est un être équivoque et charmeur.

— Envoi. — Ah ! chère ! Il t’aime, il vient à toi en roi,

Il installe son charme et sa grâce en ton cœur,

Il adore tes lèvres, tes yeux, tes dents, ta voix.

1890.

VI

LE LAC SACRÉ

Les vagues gémissaient comme des femmes blessées,

Le lac sacré râlait sous la haine du ciel

Et l’invisible chœur des amours trépassées

Aboyait à la mort et broyait de ses ailes

Les vagues gémissant comme des femmes blessées.

O lac sacré, témoin de tant d’anniversaires

Et des chuchotements de tant d’âmes royales,

Toi qui vis, surgissant des dalles funéraires,

Tant de fantômes blancs étendant leurs mains pâles

Vers le témoin sacré de tant d’anniversaires !

O lac sacré, asile où les pieds nus des folles

Ont lavé leur poussière et fini leur voyage ;

Firmament où les fleurs, au baiser des étoiles,

Se pâmaient et parlaient le langage des mages

Dans l’asile sacré, sous les pieds nus des folles !

O lac sacré, ô pacifique mer océane,

Adorable refuge, port des barques mystiques,

Golfe aux yeux violets, ô pensée diaphane,

Gouffre rempli de perles, gouffre métaphysique,

O lac sacré, ô pacifique mer océane !

Les vagues gémissaient comme des femmes blessées,

Le lac sacré râlait sous la haine du ciel

Et l’invisible chœur des amours trépassées

Aboyait à la mort et broyait de ses ailes

Les vagues gémissant comme des femmes blessées.

VII

MARITURA

Dans la terre torride une plante exotique,

Penchante, résignée : éclos hors de saison,

Deux boutons fléchissaient, l’air grave et mystique ;

La sève n’était plus pour elle qu’un poison.

Et je sentais pourtant de la fleur accablée

S’évaporer l’effluve âcre d’un parfum lourd,

Mes artères battaient, ma poitrine troublée

Haletait, mon regard se voilait, j’étais sourd.

Dans la chambre, autre fleur, une femme très pâle,

Les mains lasses, la tête appuyée aux coussins.

Elle s’abandonnait ; un insensible râle

Soulevait tristement la langueur de ses seins.

Mais ses cheveux tombant en innombrables boucles

Ondulaient sinueux comme un large flot noir

Et ses grands yeux brillaient du feu des escarboucles

Comme un double fanal dans la brume du soir.

Les cheveux m’envoyaient des odeurs énervantes,

Pareilles à l’éther qu’aspire un patient,

Je perdais peu à peu de mes forces vivantes

Et les yeux transperçaient mon cœur inconscient.

1878.

VIII

LA FORÊT BLONDE

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Mes herbes sont des cils trempés de larmes claires

Et mes liserons blancs s’ouvrent comme des paupières.

Voici les bourraches bleues dont les yeux doux fleurissent

Pareils à des étoiles, à des désirs, à des sourires,

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Mes lierres sont les lourds cheveux et mes viournes

Contournent leurs ourlets, ainsi que des oreilles.

O muguets, blanches dents ! églantines, narines !

O gentianes roses, plus roses que les lèvres !

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Mes saules ont le profil des tombantes épaules,

Mes trembles sont des bras tremblants de convoitise,

Mes digitales sont les doigts frêles, et les oves

Des ongles sont moins fins que la fleur de mes mauves,

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Mes sveltes peupliers ont des tailles flexibles,

Mes hêtres blancs et durs sont de fermes poitrines

Et mes larges platanes courbent comme des ventres

L’orgueilleux bouclier de leurs écorces fauves,

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Boutons rouges, boutons sanglants des pâquerettes,

Vous êtes les fleurons purs et vierges des mamelles.

Anémones, nombrils ! Pommeroles, aréoles !

Mûres, grains de beauté ! Jacinthes, azur des reines !

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse,

Mes ormes ont la grâce des reins creux et des hanches,

Mes jeunes chênes, la forme et le charme des jambes,

Le pied nu de mes aunes se cambre dans les sources

Et j’ai des mousses blondes, des mystères, des ombres,

Je suis le corps tout plein d’amour d’une amoureuse.

1889.

IX

SYMBOLES

Les violets, les ors, les verts, les pourpres fiers

Ont tonné dans le bleu naissant de l’Orient ;

Les doutes, les ardeurs, les désirs, les colères

Troublent l’océan blanc de l’âme qui m’est chère.

Pourpres et violets s’entremêlent, aveuglant

Les yeux du dieu Soleil qui revient des enfers ;

Les doutes, les colères s’allument, enténébrant

Le cœur pur où fulgure obscur le diamant.

Çà et là des ors tels que des lampes légères ;

Plus haut planent lucides les verts évanescents ;

Les désirs, s’envolant sur le dos des chimères,

Jouent avec la lumière et le crin des crinières.

Soleil ! salut, sauveur ! Salut, soleil vivant,

Maître du ventre nu et prince de la terre !

Salut, âme ! Et salut chair, sauvées du néant !

Ame, donne ta grâce, et chair, donne ton sang.

LES SAINTES DU PARADIS

HOMMAGE

A Filiger, là-bas, dans sa maison des grèves,

A Filiger qui peint des fresques pour les cieux

Et qui rêve en silence aux saintes dont les yeux

Sont calmes comme des lunes et cruels comme des glaives.

DÉDICACE

O pérégrines qui cheminez songeuses,

Songeant peut-être à des roses lointaines,

Pendant que la poussière et le soleil des plaines

Ont brûlé vos bras nus et votre âme incertaine,

O pérégrines qui cheminez songeuses,

Songeant peut-être à des roses lointaines !

Voici la route qui mène à la montagne,

Voici la claire fontaine où fleurissent les baumes,

Voici le bois plein d’ombre et d’anémones,

Voici les pins, voici la paix, voici les dômes,

Voici la route qui mène à la montagne,

Voici la claire fontaine où fleurissent les baumes !

O pérégrines qui cheminez songeuses,

Suivez la voix qui vous appelle au ciel :

Les arbres ont des feuillages aussi doux que le miel

Et les femmes au cœur pur y deviennent plus belles.

O pérégrines qui cheminez songeuses,

Suivez la voix qui vous appelle au ciel.

Agathe,

Joyau trouvé parmi les pierres de la Sicile,

Agathe, vierge vendue aux revendeuses d’amour,

Agathe, victorieuse des colliers et des bagues,

Des sept rubis magiques et des trois pierres de lune,

Agathe, réjouie par le feu des fers rouges,

Comme un amandier par les douces pluies d’automne,

Agathe, embaumée par un jeune ange vêtu de pourpre,

Agathe, pierre et fer, Agathe, or et argent,

Agathe, chevalière de Malte,

Sainte Agathe, mettez du feu dans notre sang.

Agnès,

Agnelle, épouse du feu, Agnelle, amie de l’Agneau,

Agnès, plus forte que la magie des jeunes cheveux,

Agnès, fille sacrée du signe de la croix,

Agnès, Agnelle et Danielle, toi qui caressas

D’une main pure la crinière cruelle des brasiers,

Blanche Agnès, décollée par le glaive aveugle,

Et trempée dans la gloire vierge des lys rouges,

Brebis, Toison, Manteau, trame et chaîne des palliums,

Sainte Agnès, filez pour nous la laine éternelle.

Angèle,

Qui avez vu dans le ciel une échelle,

Une longue échelle rouge où montaient des jeunes femmes,

De belles jeunes femmes vêtues de blanc,

Angèle qui avez gravi l’échelle de neige et de sang,

Angèle qui êtes montée au ciel en revenant de Jérusalem,

Angèle qui avez le pouvoir d’apaiser les orages,

Sainte Angèle, apaisez les orages de notre cœur.

Catherine,

Contemplatrice héroïque du Rêve,

Catherine que le démon battait comme la mer

Bat le sable innocent des dunes et des grèves,

Catherine visitée par Jésus familièrement

— Jésus venait chanter le psautier avec elle, —

Catherine au front orné du diadème sanglant,

Catherine pleine de larmes, pleine de charmes, pleine de songes,

Sainte Catherine, protégez nos âmes pleines de songes.

Colette,

Douloureuse beauté cachée dans la prière,

Colette, dure à son cœur et plus dure à sa chair,

Colette prisonnière dans les cloîtres amers

Où les colliers d’amour sont des chaînes de fer,

Colette qui pour mourir se coucha sur la terre,

Colette après sa mort restée fraîche comme une pierre,

Sainte Colette, que nos cœurs deviennent durs comme des pierres.

Françoise,

Sœur favorite de l’invisible Frère,

Miraculeuse amie des puissances de l’air,

Astrologue admirable de la Tour des Miroirs

A qui Dieu écrivit des lettres en lettres d’or,

Françoise dont les mains multipliaient les pains

Pour nourrir les mendiants qui vont par les chemins,

Sainte Françoise, nourrissez nos âmes qui ont faim.

Geneviève,

Innocente exilée vers la dents des halliers,

Chair déchirée par le mensonge et par les ronces,

Et qui n’a d’autre toit que les bons arbres hospitaliers,

Geneviève à qui les cerfs venaient lécher les pieds,

Geneviève à qui les loups faisaient les yeux doux,

Geneviève mère d’un enfant pauvre et nu comme un faon,

Sainte Geneviève, visitez nos cœurs abandonnés.

Gertrude,

Abbesse insigne à la crosse d’ivoire,

Gertrude, salut d’amour au soleil de l’hostie,

Fille de l’Écriture, écrite par le cilice,

Miel fondu dans le vin douloureux de la vie,

Cinnamome jeté dans la prison de l’encensoir ;

Gertrude, cil, larme et pois de senteur,

Gertrude, enivrée par l’odeur de la vigne,

Sainte Gertrude, versez votre ivresse dans nos cœurs.

Gudule,

Née parmi les nuées des fleuves d’autrefois,

Dans la prairie, à l’ombre des trembles et des saules,

Gudule dont les épaules portent une cathédrale,

Gudule qui fut aimée, enfant, par saint Michel,

Gudule qui fut aimée, morte, par Charlemagne,

Gudule, parfum des roses et chanson des roseaux,

Sainte Gudule, embaumez la chanson de nos âmes.

Hélène,

Hôtelière du Calvaire, mère du Labarum,

Tête frappée en médailles et en monnaie d’amour,

Poitrine expiatrice des stupres de la pourpre ;

Hélène, pérégrine vers le sang du Sauveur,

Hélène, qui baisas la terre des douleurs,

Hélène, qui choisis, entre les trois, la Seule,

Hélène, Palestine, Hélène, Basilique,

Hélène, crucifiée sur la croix byzantine,

Sainte Hélène, guidez nos âmes pérégrines.

Jeanne,

Bergère née en Lorraine,

Jeanne qui avez gardé les moutons en robe de futaine,

Et qui avez pleuré aux misères du peuple de France,

Et qui avez conduit le Roi à Reims parmi les lances,

Jeanne qui étiez un arc, une croix, un glaive, un cœur, une lance,

Jeanne que les gens aimaient comme leur père et leur mère,

Jeanne blessée et prise, mise au cachot par les Anglais,

Jeanne brûlée à Rouen par les Anglais,

Jeanne qui ressemblez à un ange en colère,

Jeanne d’Arc, mettez beaucoup de colère dans nos cœurs.

Julie,

Victime très douce des Juifs et des Vandales,

Vendue par un marchand de femmes et de sandales,

Martyre dont le seul juge fut un vieux préteur ivre ;

Julie morte en souriant près de la mer, le soir,

Julie qui, en mourant, murmurait : Je suis libre,

Julie, pendue par ses beaux cheveux noirs,

Sainte Julie, délivrez nos cœurs du désespoir.

Marcelle,

Pétale d’or pâle au front des dames romaines,

Pâleur solitaire parmi les fleurs des fêtes rouges,

Marcelle, amie des cryptes et des catacombes,

Marcelle riche et pauvre, Marcelle, fière et humble ;

Marcelle enjeu sanglant du vinaigre et des verges,

Marcelle revêtue d’une robe de morsures,

Sainte Marcelle, étanchez le sang de nos blessures.

Marguerite,

Plaisir d’amour, ensuite poussière

Sous les sandales de saint François,

Guérie de la chair par l’horreur d’une chair adorée,

Sauvée par la bonté d’un figuier paternel,

Languie trois ans dans les limbes de la tristesse ;

Marguerite, muette oratrice du linceul,

Dont l’aveu étonna l’ombre des cathédrales,

Marguerite, pécheresse contrite,

Au visage écrasé par le sable des briques,

Sainte Marguerite, courbez notre orgueil vers la terre.

Marie,

Amertume des baisers sur les barques du Nil,

Robe de soleil et voile bleu que la nuit caresse,

Marie voyageuse amoureuse et pauvre,

Jetée par l’ouragan dans l’île pénitente,

Et qui brûlas tes lèvres au soufre du Jourdain,

Marie des sables, Marie des palmes, Marie des lions,

Marie nourrie sept ans d’un pain miraculeux,

Sainte Marie, brûlez nos cœurs au feu divin.

Mathilde,

Princesse dont les bras blancs portaient la peine des pauvres,

Mathilde dont les mains blanches usaient les durs psautiers,

Mathilde, reine de trois mille et l’une des mille servantes,

Mathilde, dont le cilice de fer avait trois pointes,

Mathilde, dont les genoux furent le sceau des dalles,

O Mathilde, baiser, sandale et bracelet,

Rose d’automne tombée dans l’eau des pénitences,

Sainte Mathilde, jetez nos cœurs sur les pavés.

Natalie,

Née parmi les orages des lointaines forêts

Et portée longtemps sur les mers aux cheveux clairs,

Natalie qui aimas tes sœurs et tes pareilles

Plus que toi-même et, plus que tout, l’Amour,

Natalie élue entre toutes dès le premier jour

Pour parer de roses blanches les glaives de l’amour

Dont les sept pointes font sept blessures de joie,

Natalie emmêlant bure et cuir à la soie,

Natalie souriante au bord de la géhenne,

Sainte Natalie, soyez le parfum de nos peines.

Paule,

Amie de saint Jérôme, pourpre réduite en cendre,

Épaule où le vieux moine grava le nom de Dieu,

Paule, manteau de laine sur le dos nu des pauvres,

Paule couchée par terre, les yeux vers les étoiles,

Paule, cendre, corde et pierre, fagot d’épines,

Crâne rasé comme un rocher de Palestine,

Cœur plein de la poussière de Bethléem,

Sainte Paule, humiliez nos âmes tristes et vaines.

Ursule,

Griffon du nord, bête sacrée venue

Dans la lumière bleue d’un rêve boréal,

Ursule, flocon de neige bu par les lèvres de Jésus,

Ursule, étoile rouge vers la tulipe de pourpre,

Ursule, sœur de tant de cœurs innocents,

Et dont la tête sanglante dort comme une escarboucle

Dans la bague des arceaux,

Ursule, nef, voile, rame et tempête,

Ursule, envolée sur le dos de l’oiseau blanc,

Sainte Ursule, emportez nos âmes vers les neiges.

Zite,

Sainte aux yeux doux, sainte en bonnet, sainte en sabots,

Zite dont l’oratoire était une cuisine,

Zite, qui pour marmitons avait les Anges du ciel,

Zite, bon cœur, bon feu, bonne soupe et bon gîte,

Zite aux mains rouges fleuries de menthe et d’estragon,

Sainte Zite, mettez la table où s’attable l’Amour.

ORAISONS MAUVAISES

I

Que tes mains soient bénies, car elles sont impures !

Elles ont des péchés cachés à toutes les jointures ;

Lys d’épouvante, leurs ongles blancs font penser sous la lampe,

A des hosties volées dans l’ombre blanche, sous la lampe,

Et l’opale prisonnière qui se meurt à ton doigt,

C’est le dernier soupir de Jésus sur la croix.

II

Que tes yeux soient bénis, car ils sont homicides !

Ils sont pleins de fantômes et pleins de chrysalides,

Comme dans l’eau fanée, bleue au fond des grottes vertes,

On voit dormir des fleurs qui sont des bêtes vertes,

Et ce douloureux saphir d’amertume et d’effroi,

C’est le dernier regard de Jésus sur la croix.

III

Que tes seins soient bénis, car ils sont sacrilèges !

Ils se sont mis tout nus, comme un printanier florilège,

Fleuri pour la caresse et la moisson des lèvres et des mains,

Fleurs du bord de la route, bonnes à toutes les mains,

Et l’hyacinthe qui rêve là, avec un air triste de roi,

C’est le dernier amour de Jésus sur la croix.

IV

Que ton ventre soit béni, car il est infertile !

Il est beau comme une terre de désolation ; le style

De la herse n’y hersa qu’une glèbe rouge et rebelle,

La fleur mûre n’y sema qu’une graine rebelle,

Et la topaze ardente qui frissonne sur ce palais de joie,

C’est le dernier désir de Jésus sur la croix.

V

Que ta bouche soit bénie, car elle est adultère !

Elle a le goût des roses nouvelles et le goût de la vieille terre,

Elle a sucé les sucs obscurs des fleurs et des roseaux ;

Quand elle parle on entend comme un bruit perfide de roseaux,

Et ce rubis cruel tout sanglant et tout froid,

C’est la dernière blessure de Jésus sur la croix.

VI

Que tes pieds soient bénis, car ils sont déshonnêtes !

Ils ont chaussé les mules des lupanars et des temples en fête,

Ils ont mis leurs talons sourds sur l’épaule des pauvres,

Ils ont marché sur les plus purs, sur les plus doux, sur les plus pauvres,

Et la boucle améthyste qui tend ta jarretière de soie,

C’est le dernier frisson de Jésus sur la croix.

VII

Que ton âme soit bénie, car elle est corrompue !

Fière émeraude tombée sur le pavé des rues,

Son orgueil s’est mêlé aux odeurs de la boue,

Et je viens d’écraser dans la glorieuse boue,

Sur le pavé des rues, qui est un chemin de croix,

La dernière pensée de Jésus sur la croix.

SIMONE

POÈME CHAMPÊTRE

(1898)

I

LES CHEVEUX

Simone, il y a un grand mystère

Dans la forêt de tes cheveux.

Tu sens le foin, tu sens la pierre

Où des bêtes se sont posées ;

Tu sens le cuir, tu sens le blé,

Quand il vient d’être vanné ;

Tu sens le bois, tu sens le pain

Qu’on apporte le matin ;

Tu sens les fleurs qui ont poussé

Le long d’un mur abandonné ;

Tu sens la ronce, tu sens le lierre

Qui a été lavé par la pluie ;

Tu sens le jonc et la fougère

Qu’on fauche à la tombée de la nuit ;

Tu sens le houx, tu sens la mousse,

Tu sens l’herbe mourante et rousse

Qui s’égrène à l’ombre des haies ;

Tu sens l’ortie et le genêt,

Tu sens le trèfle, tu sens le lait ;

Tu sens le fenouil et l’anis ;

Tu sens les noix, tu sens les fruits

Qui sont bien mûrs et que l’on cueille ;

Tu sens le saule et le tilleul

Quand ils ont des fleurs plein les feuilles ;

Tu sens le miel, tu sens la vie

Qui se promène dans les prairies ;

Tu sens la terre et la rivière ;

Tu sens l’amour, tu sens le feu.

Simone, il y a un grand mystère

Dans la forêt de tes cheveux.

II

L’AUBÉPINE

Simone, tes mains douces ont des égratignures,

Tu pleures, et moi je veux rire de l’aventure.

L’Aubépine défend son cœur et ses épaules,

Elle a promis sa chair à des baisers plus beaux.

Elle a mis son grand voile de songe et de prière,

Car elle communie avec toute la terre ;

Elle communie avec le soleil du matin,

Quand la ruche réveillée rêve de trèfle et de thym,

Avec les oiseaux bleus, les abeilles et les mouches,

Avec les gros bourdons qui sont tout en velours,

Avec les scarabées, les guêpes, les frelons blonds,

Avec les libellules, avec les papillons,

Et tout ce qui a des ailes, avec les pollens

Qui dansent comme des pensées dans l’air et se promènent ;

Elle communie avec le soleil de midi,

Avec les nues, avec le vent, avec la pluie

Et tout ce qui passe, avec le soleil du soir

Rouge comme une rose et clair comme un miroir,

Avec la lune qui rit et avec la rosée,

Avec le Cygne, avec la Lyre, avec la Voie lactée ;

Elle a le front si blanc et son âme est si pure

Qu’elle s’adore elle-même en toute la nature.

III

LE HOUX

Simone, le soleil rit sur les feuilles de houx :

Avril est revenu pour jouer avec nous.

Il porte des corbeilles de fleurs sur ses épaules,

Il les donne aux épines, aux marronniers, aux saules ;

Il les sème une à une parmi l’herbe des prés,

Sur le bord des ruisseaux, des mares et des fossés ;

Il garde les jonquilles pour l’eau, et les pervenches

Pour les bois, aux endroits où s’allongent les branches ;

Il jette les violettes à l’ombre, sous les ronces

Où son pied nu, sans peur, les cache et les enfonce ;

A toutes les prairies il donne des pâquerettes

Et des primevères qui ont un collier de clochettes ;

Il laisse les muguets tomber dans les forêts

Avec les anémones, le long des sentiers frais ;

Il plante des iris sur le toit des maisons,

Et dans notre jardin, Simone, où il fait bon,

Il répandra des ancolies et des pensées,

Des jacinthes et la bonne odeur des giroflées.

IV

LE BROUILLARD

Simone, mets ton manteau et tes gros sabots noirs,

Nous irons comme en barque à travers le brouillard.

Nous irons vers les îles de beauté où les femmes

Sont belles comme des arbres et nues comme des âmes ;

Nous irons vers les îles où les hommes sont doux

Comme des lions, avec des cheveux longs et roux.

Viens le monde incréé attend de notre rêve

Ses lois, ses joies, les dieux qui font fleurir la sève

Et le vent qui fait luire et bruire les feuilles.

Viens, le monde innocent va sortir d’un cercueil.

Simone, mets ton manteau et tes gros sabots noirs,

Nous irons comme en barque à travers le brouillard.

Nous irons vers les îles où il y a des montagnes

D’où l’on voit l’étendue paisible des campagnes,

Avec des animaux heureux de brouter l’herbe,

Des bergers qui ressemblent à des saules, et des gerbes

Qu’on monte avec des fourches sur le dos des charrettes.

Il fait encore soleil et les moutons s’arrêtent

Près de l’étable, devant la porte du jardin,

Qui sent la pimprenelle, l’estragon et le thym.

Simone, mets ton manteau et tes gros sabots noirs,

Nous irons comme en barque à travers le brouillard.

Nous irons vers les îles où les pins gris et bleus

Chantent quand le vent d’ouest passe entre leurs cheveux.

Nous écouterons, couchés sous leur ombre odorante,

La plainte des esprits que le désir tourmente

Et qui attendent l’heure où leur chair doit revivre.

Viens, l’infini se trouble et rit, le monde est ivre :

Nous entendrons peut-être, en rêvant sous les pins,

Des mots d’amour, des mots divins, des mots lointains.

Simone, mets ton manteau et tes gros sabots noirs,

Nous irons comme en barque à travers le brouillard.

V

LA NEIGE

Simone, la neige est blanche comme ton cou,

Simone, la neige est blanche comme tes genoux.

Simone, ta main est froide comme la neige,

Simone, ton cœur est froid comme la neige.

La neige ne fond qu’à un baiser de feu,

Ton cœur ne fond qu’à un baiser d’adieu.

La neige est triste sur les branches des pins,

Ton front est triste sous tes cheveux châtains.

Simone, ta sœur la neige dort dans la cour,

Simone, tu es ma neige et mon amour.

VI

LES FEUILLES MORTES

Simone, allons au bois : les feuilles sont tombées ;

Elles recouvrent la mousse, les pierres et les sentiers.

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Elles ont des couleurs si douces, des tons si graves,

Elles sont sur la terre de si frêles épaves !

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Elles ont l’air si dolent à l’heure du crépuscule,

Elles crient si tendrement, quand le vent les bouscule !

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Quand le pied les écrase, elles pleurent comme des âmes,

Elles font un bruit d’ailes ou de robes de femme.

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

Viens : nous serons un jour de pauvres feuilles mortes.

Viens : déjà la nuit tombe et le vent nous emporte.

Simone, aimes-tu le bruit des pas sur les feuilles mortes ?

VII

LA RIVIÈRE

Simone, la rivière chante un air ingénu,

Viens, nous irons parmi les joncs et la ciguë ;

Il est midi : les hommes ont quitté leur charrue,

Et moi, je verrai dans l’eau claire ton pied nu.

La rivière est la mère des poissons et des fleurs,

Des arbres, des oiseaux, des parfums, des couleurs ;

Elle abreuve les oiseaux qui ont mangé leur grain

Et qui vont s’envoler pour un pays lointain ;

Elle abreuve les mouches bleues dont le ventre est vert

Et les araignées d’eau qui rament comme aux galères.

La rivière est la mère des poissons : elle leur donne

Des vermisseaux, de l’herbe, de l’air et de l’ozone ;

Elle leur donne l’amour ; elle leur donne les ailes

Pour suivre au bout du monde l’ombre de leurs femelles.

La rivière est la mère des fleurs, des arcs-en-ciel,

De tout ce qui est fait d’eau et d’un peu de soleil :

Elle nourrit le sainfoin et le foin, et les reines

Des prés qui ont l’odeur du miel, et les molènes

Qui ont des feuilles douces comme un duvet d’oiseau ;

Elle nourrit le blé, le trèfle et les roseaux ;

Elle nourrit le chanvre ; elle nourrit le lin ;

Elle nourrit l’avoine, l’orge et le sarrasin ;

Elle nourrit le seigle, l’osier et les pommiers ;

Elle nourrit les saules et les grands peupliers.

La rivière est la mère des forêts : les beaux chênes

Ont puisé dans son lit l’eau pure de leurs veines.

La rivière féconde le ciel : quand la pluie tombe,

C’est la rivière qui monte au ciel et qui retombe ;

La rivière est une mère très puissante et très pure,

La rivière est la mère de toute la nature.

Simone, la rivière chante un air ingénu,

Viens, nous irons parmi les joncs et la ciguë ;

Il est midi : les hommes ont quitté leur charrue,

Et moi, je verrai dans l’eau claire ton pied nu.

VIII

LE VERGER

Simone, allons au verger

Avec un panier d’osier.

Nous dirons à nos pommiers,

En entrant dans le verger :

Voici la saison des pommes.

Allons au verger, Simone,

Allons au verger.

Les pommiers sont pleins de guêpes,

Car les pommes sont très mûres :

Il se fait un grand murmure

Autour du vieux doux-aux-vêpes.

Les pommiers sont pleins de pommes,

Allons au verger, Simone,

Allons au verger.

Nous cueillerons la calville,

Le pigeonnet et la reinette,

Et aussi des pommes à cidre

Dont la chair est un peu doucette.

Voici la saison des pommes,

Allons au verger, Simone,

Allons au verger.

Tu auras l’odeur des pommes

Sur ta robe et sur tes mains,

Et tes cheveux seront pleins

Du parfum doux de l’automne.

Les pommiers sont pleins de pommes,

Allons au verger, Simone,

Allons au verger.

Simone, tu seras mon verger

Et mon pommier de doux-aux-vêpes ;

Simone, écarte les guêpes

De ton cœur et de mon verger.

Voici la saison des guêpes,

Allons au verger, Simone,

Allons au verger.

IX

LE JARDIN

Simone, le jardin du mois d’août

Est parfumé, riche et doux :

Il a des radis et des raves,

Des aubergines et des betteraves

Et, parmi les pâles salades,

Des bourraches pour les malades ;

Plus loin, c’est le peuple des choux,

Notre jardin est riche et doux.

Les pois grimpent le long des rames ;

Les rames ressemblent à des jeunes femmes

En robes vertes fleuries de rouge.

Voici les fèves, voici les courges

Qui reviennent de Jérusalem.

L’oignon a poussé tout d’un coup

Et s’est orné d’un diadème,

Notre jardin est riche et doux.

Les asperges tout en dentelles

Mûrissent leurs graines de corail ;

Les capucines, vierges fidèles,

Ont fait de leur treille un vitrail,

Et, nonchalantes, les citrouilles

Au bon soleil gonflent leurs joues ;

On sent le thym et le fenouil,

Notre jardin est riche et doux.

X

LE MOULIN

Simone, le moulin est très ancien : ses roues,

Toutes vertes de mousse, tournent au fond d’un grand trou :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Les murs tremblent, on a l’air d’être sur un bateau

A vapeur, au milieu de la nuit et de l’eau :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Il fait noir ; on entend pleurer les lourdes meules,

Qui sont plus douces et plus vieilles que des aïeules :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Les meules sont des aïeules si vieilles et si douces

Qu’un enfant les arrête et qu’un peu d’eau les pousse :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Elles écrasent le blé des riches et des pauvres,

Elles écrasent le seigle aussi, l’orge et l’épeautre :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Elles sont aussi bonnes que les plus grands apôtres,

Elles font le pain qui nous bénit et qui nous sauve :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Elles nourrissent les hommes et les animaux doux,

Ceux qui aiment notre main et qui meurent pour nous :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Elles vont, elles pleurent, elles tournent, elles grondent

Depuis toujours, depuis le commencement du monde :

On a peur, les roues passent, les roues tournent

Comme pour un supplice éternel.

Simone, le moulin est très ancien : ses roues,

Toutes vertes de mousse, tournent au fond d’un grand trou.

XI

L’ÉGLISE

Simone, je veux bien. Les bruits du soir

Sont doux comme un cantique chanté par des enfants ;

L’église obscure ressemble à un vieux manoir ;

Les roses ont une odeur grave d’amour et d’encens.

Je veux bien, nous irons lentement et bien sages,

Salués par les gens qui reviennent des foins ;

J’ouvrirai la barrière d’avance à ton passage,

Et le chien nous suivra longtemps d’un œil chagrin.

Pendant que tu prieras, je songerai aux hommes

Qui ont bâti ces murailles, le clocher, la tour,

La lourde nef pareille à une bête de somme

Chargée du poids de nos péchés de tous les jours ;

Aux hommes qui ont taillé les pierres du portail

Et qui ont mis sous le porche un grand bénitier ;

Aux hommes qui ont peint des rois sur le vitrail

Et un petit enfant qui dort chez un fermier.

Je songerai aux hommes qui ont forgé la croix,

Le coq, les gonds et les ferrures de la porte ;

A ceux qui ont sculpté la belle sainte en bois

Qui est représentée les mains jointes et morte.

Je songerai à ceux qui ont fondu le bronze

Des cloches où l’on jetait un petit agneau d’or,

A ceux qui ont creusé, en l’an mil deux cent onze,

Le caveau où repose saint Roch, comme un trésor ;

A ceux qui ont tissé la tunique de lin

Pendue sous un rideau à gauche de l’autel ;

A ceux qui ont chanté au livre du lutrin ;

A ceux qui ont doré les fermoirs du missel.

Je songerai aux mains qui ont touché l’hostie,

Aux mains qui ont béni et qui ont baptisé ;

Je songerai aux bagues, aux cierges, aux agonies ;

Je songerai aux yeux des femmes qui ont pleuré.

Je songerai aussi aux morts du cimetière,

A ceux qui ne sont plus que de l’herbe et des fleurs,

A ceux dont les noms se lisent encore sur les pierres,

A la croix qui les garde jusqu’à la dernière heure.

Quand nous reviendrons, Simone, il sera nuit close ;

Nous aurons l’air de fantômes sous les sapins,

Nous penserons à Dieu, à nous, à bien des choses,

Au chien qui nous attend, aux roses du jardin.

PAYSAGES SPIRITUELS

I

LA DAME DE L’ÉTÉ

Sous les yeux d’or des églantines blanches,

Les liserons grimpent autour des fougères.

La fleur des ronces met des petites croix blanches

Dans la haie d’où surgissent les fougères.

L’herbe des prés ondule en vagues blondes,

Qui vont mourir sous les pas du faucheur,

Il y a dans l’herbe des ailes bleues, des ailes blondes,

Et la grande aile noire de la faux du faucheur.

Alors j’ai vu, assise près d’une source,

Cueillant des joncs pour lier ses cheveux,

Une femme aux yeux clairs comme une source,

Qui me permit de baiser ses cheveux.

Et je fus plein d’amour pour les yeux verts

De la dame de l’été qui vient sourire

Au bord des sentiers, au fond des bois verts,

Et mirer dans les sources son beau sourire.

1898.

II

CHANSON DE L’AUTOMNE

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

L’automne humide et monotone,

Mais les feuilles des cerisiers

Et les fruits mûrs des églantiers

Sont rouges comme des baisers,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

Viens, mon amie, le rude automne

Serre son manteau et frissonne

Mais le soleil a des douceurs ;

Dans l’air léger comme ton cœur,

La brume berce sa langueur,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

Viens, mon amie, le vent d’automne

Sanglote comme une personne.

Et dans les buissons entr’ouverts

La ronce tord ses bras pervers,

Mais les chênes sont toujours verts,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

Viens, mon amie, le vent d’automne

Durement gronde et nous sermonne,

Des mots sifflent par les sentiers,

Mais on entend dans les halliers

Le doux bruit d’ailes des ramiers,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

Viens, mon amie, le triste automne

Aux bras de l’hiver s’abandonne,

Mais l’herbe de l’été repousse,

La dernière bruyère est douce,

Et l’on croit voir fleurir la mousse,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne,

Tout nus les peupliers frissonnent,

Mais leur feuillage n’est pas mort ;

Gonflant sa robe couleur d’or,

Il danse, il danse, il danse encor,

Viens, mon amie, viens, c’est l’automne.

1898.

III

LA DAME DE L’AUTOMNE

La Dame de l’Automne écrase les feuilles mortes

Dans l’allée des souvenirs :

C’était ici ou là… le vent passe et emporte

Les feuilles de nos désirs.

O vent, emporte aussi mon cœur : il est si lourd !

La Dame de l’Automne cueille des chrysanthèmes

Dans le jardin sans soleil :

C’est là que fleurissaient les roses pâles que j’aime,

Les roses pâles au cœur vermeil.

O soleil, feras-tu fleurir encore mes roses ?

La Dame de l’Automne tremble comme un oiseau

Dans l’air incertain du soir :

C’était ici ou là, et le ciel était beau

Et nos yeux remplis d’espoir.

O ciel, as-tu encore des étoiles et des songes ?

La Dame de l’Automne a laissé son jardin

Tout dépeuplé par l’automne :

C’était là… Nos cœurs eurent des moments divins…

Le vent passe et je frissonne…

O vent qui passe, emporte mon cœur : il est si lourd !

IV

LES GRANDS LYS PALES

Songez au sourire pâle des grands lys dans la nuit.

Ils ont des faces tristes et de beaux airs penchés ;

Leur regard s’allonge en lueur douce et poursuit

Ceux qui marchent dans le jardin le front penché.

Songez que les grands lys écoutent les paroles

Qui sortent des abîmes où sommeillent les cœurs.

Ils tendent comme des oreilles leurs corolles

Et ils n’oublient jamais le murmure des cœurs.

Ils écoutent si bien qu’ils entendent le silence ;

Ils entendent le bruit du sang dans les artères,

Ils entendent les épaules frissonner en silence,

Ils entendent ce qu’on tait et qu’on voudrait taire.

Les lys aux faces tristes entendent les dentelles

Que le vent et la vie gonflent sur les corsages,

Ils entendent les cheveux doux comme des dentelles

Qu’un souffle agite et tourmente en signe d’orage.

Les lys aux faces tristes regardent dans la nuit ;

Ils voient lorsque les mains se rapprochent tremblantes

D’avoir osé s’unir un instant dans la nuit,

Et leur sourire a des ironies complaisantes,

Car ils savent ce qu’ignorent les hommes et les femmes

Et ils pourraient prédire aux âmes leurs destins

Et enseigner aux hommes à lire le cœur des femmes :

Songez aux grands lys pâles indulgents et divins.

V

CHANSON PERSANE

Celle qui tient mon cœur m’a dit languissamment :

« Pourquoi donc es-tu triste et pâle, ô mon Charmant ? »

M’a dit languissamment celle qui tient mon cœur.

Celle qui tient mon cœur m’a dit moqueusement :

« Quel miel d’amour a donc englué mon Charmant ? »

M’a dit moqueusement celle qui tient mon cœur.

Moi, j’ai pris un miroir et j’ai dit à la Belle :

« Regarde en ce miroir, regarde, ô ma cruelle ! »

Et j’ai dit à la Belle, en brisant le miroir :

« Comme une perle d’ambre attire un brin de paille,

La langueur de ton teint m’appelle, je défaille,

Je suis le brin de paille et toi la perle d’ambre. »

« Apportez-moi des fleurs fleurantes et des cinnames

Pour ranimer le cœur de mon Roi qui se pâme,

Des cinnames pour son âme et des fleurs pour son cœur ! »

VI

LE CHÊNE

Il me semblait que ma pensée

Était un chêne solitaire

Qui rêve sur sa vie passée

Et qui regarde au loin la terre.

Devant lui s’étendent des plaines

Dont l’homme a fauché les moissons,

Et des montagnes incertaines,

Là-bas, ferment son horizon.

Il a vu la brume et la pluie,

Le soleil, le rire et l’amour ;

Il a vu les jours et les nuits,

Et puis les nuits et puis les jours.

Des amants, couchés sous son toit,

Ont échangé là des mensonges ;

Et d’autres au cœur grave et droit

L’ont pris à témoin de leurs songes.

Les plaintes de la volupté

Ont fait frissonner son feuillage,

Et lui, dans son ample bonté,

Donnait aux amants son ombrage.

Il chantait : de tendres oiseaux

Se poursuivaient parmi ses branches ;

Leurs cris tombaient en avalanche,

Mêlés aux rires des ruisseaux.

Il pleurait : les vents d’occident

Répandaient sur son front placide

Leurs larmes de plomb ou d’argent

Et leur neige ou leur gel lucide.

Il vivait : son cœur plein de sève

Éclatait parfois en sanglots :

« Des sirènes semblent des rêves,

Songeaient-ils, là-bas, sur les flots… »

Un jour la mer vint en colère

Envahir la plaine et les bois ;

Mais le chêne à la tête fière

Se dressait toujours, sans émoi.

« Je suis la vie, je suis le monde,

« Lui dit la mer aux flots nombreux.

« J’apporte du fond de mes ondes

« Un être au cœur aventureux.

« Sois toi-même, chêne orgueilleux,

« Redeviens homme dans ta chair,

« Retrouve ta bouche et tes yeux

« Et lève au soleil ton front clair.

« Oublie les vieilles amertumes

« Que tu trouvas près de la femme.

« C’est la nuit ; le désir allume

« Plus d’un désir au fond des âmes.

« Vois : mes vagues silencieuses

« S’endorment comme des enfants ;

« Elle est là : l’heure précieuse

« S’éveille et sourit doucement. »

Le chêne au multiple feuillage

Devint homme, ouvrit ses deux bras,

Et la sirène au blanc visage

Entra dans son cœur et chanta.

VII

LA VOITURE DE FLEURS

I

L’ivresse des jasmins, la tendresse des roses,

Ces robes, ces figures, ces yeux, toutes les nuances,

Les violettes pâles et les pivoines roses

Où l’amour se pâme avec indolence.

Ainsi s’en va, traîné le long des rues,

Le songe de mes anciens printemps,

Cependant qu’une femme a rougi d’être nue

Dans la foule indiscrète des amants.

Pourquoi ? Tu as senti l’odeur de mon désir ?

Tu as senti la fraîcheur amoureuse des nuées

Tomber sur tes épaules, et le plaisir

Souffler du vent dans tes cheveux dénoués ?

Je ne te voyais pas. Je regardais les femmes et les fleurs

Comme on regarde des étoffes ou des images :

Je me souviens alors de toutes les couleurs

Qui enchantaient mes premiers paysages.

Ces belles fleurs m’apportent des campagnes et des jardins,

Dans leurs aisselles et parmi les plis frais de leurs feuilles,

Je reconnais le goût des filles des chemins,

Du sureau, de la sauge, du tendre chèvre-feuille ;

Je promène mon rêve autour de tes rosiers

Et de tes pavots, parc aux antiques sourires ;

Puis je me glisse à travers la houle de vos halliers,

Bois où mon cœur avec joie se déchire.

II

Je me souviens des bois et des jardins,

Des arbres et des fontaines,

Des champs, des prés et aussi des chemins

Aux figures incertaines.

Ce vieux bois qui, dans sa verte douceur,

Aimait mon adolescence,

Il a toujours l’adorable fraîcheur

Et la chair de l’innocence.

Il a toujours le chant de son ruisseau,

Et les plumes de ses mésanges

Et de ses geais et de ses poules d’eau,

Et le rire de ses anges

Car on entend souvent au fond des bois

Des souffles, des voix frileuses,

Et l’on ne sait si ce sont des hautbois

Ou l’émoi des amoureuses.

Il a toujours les feuilles de ses aulnes

Dont les troncs sont des serpents ;

Il a toujours ses genêts aux yeux jaunes

Et ses houx aux fruits sanglants,

Ses coudriers aimés des écureuils,

Ses hêtres, qui sont des charmes,

Ses joncs, le cri menu de ses bouvreuils,

Ses cerisiers pleins de larmes ;

Ses grands iris, dans leur gaîne de lin,

Qu’on appelle aussi des flambes,

Ses liserons, désir rose et câlin,

Qui grimpe le long des jambes :

Liserons blancs, aussi liserons bleus,

Liserons qui sont des lèvres,

Et liserons qui nous semblent des yeux

Doux de filles ou de chèvres ;

Beaux parasols semés d’insectes verts,

Angéliques et ciguës ;

Vous qui montrez à nu vos cœurs amers,

Belladones ambiguës ;

Blonds champignons tapis sous les broussailles,

Oreilles couleur de chair,

Morilles d’or, bolets couleur de paille,

Mamelles couleur de lait !

Il a toujours tout ce qui fait qu’un bois

Est un lit et un asile,

Un confident aimable à nos émois,

Une idée et une idylle.

Mais un désir me ramène au jardin :

Je retrouve ses allées,

Ses bancs verdis, ses bordures de thym,

Ses corbeilles dépeuplées.

Voici ses ifs, ses jasmins, ses lauriers,

Ses myrtes un peu moroses,

Et voici les rubis de ses mûriers

Et ses guirlandes de roses.

Je viens m’asseoir à l’ombre du tilleul,

Dans la rumeur des abeilles,

Et je retrouve, en méditant, l’orgueil,

O sourire, et tes merveilles.

Sur ce vieux banc, je retrouve l’espoir

Et la tendresse des aubes :

Je veux, ayant vécu de l’aube au soir,

Vivre aussi du soir à l’aube.

Le présent rit à l’abri du passé

Et lui emprunte ses songes :

Le renouveau d’octobre a des pensées

Douces comme des mensonges.

O vieux jardin, je vous referai tel

Qu’en vos nobles jours de grâce ;

J’effacerai tous les signes de gel

Qui meurtrissaient votre face.

III

Voilà toutes les fleurs, qui passaient dans les rues,

En ce matin équivoque de mai.

Viens, leurs demeures me sont connues :

Nous les retrouverons aux jardins du passé.

Viens respirer l’odeur jeune de la vieille terre,

Du bois et du grand parc abandonné aux oiseaux.

Viens, nous ferons jaillir de son cœur solitaire

Des moissons de fruits et de rêves tendres et nouveaux.

VIII

LÉDA

L’innocente Léda baignait ses membres nus,

La grâce de son corps enchantait l’eau du fleuve,

Et les roseaux, saisis de troubles inconnus,

Chantaient une chanson aussi vieille que neuve,

Quand le cygne parut, blanche nef sur le fleuve.

Quand le cygne parut, blanche nef au front d’or,

Léda tressaillit d’aise et demeura songeuse,

Puis, lentement, sans bruit, elle revint au bord

Et se coucha dans l’herbe, à l’ombre d’une yeuse ;

La bête s’avançait, belle, ardente et songeuse.

La bête s’avançait, belle, ardente, et d’un air

Si royal et si mâle, que Léda fut charmée

Et qu’elle regretta, dans l’erreur de sa chair,

De n’être pas un cygne, afin d’en être aimée

Parmi l’ombre et parmi l’herbe molle et charmée.

Parmi l’ombre et parmi l’herbe molle et les lys,

Léda se ploie au poids de l’animal insigne

Tout ruisselant encore des eaux de Simoïs,

Et son corps étonné frissonne et se résigne

A ne caresser que le plumage d’un cygne.

IX

LE SOIR DANS UN MUSÉE

Les seigneurs blancs couchés dans leurs corsets de marbre,

Larves que le sommeil mène à l’éternité ?

Ces colonnes vêtues de lierre comme des arbres,

Ces fontaines qui virent sourire la beauté ?

Les évêques de cire à la mitre de cuivre,

Les mères qu’un enfant fait penser au calvaire,

L’angoisse de l’esclave, l’ironie de la guivre,

Diane, dont les seins fiers se gonflent de colère ?

Cette femme aux longues mains pâles et douloureuses ?

Ces beaux regards de bronze, ces pierres lumineuses

Qui semblent encore pleurer un amour méconnu ?

Non. Soumis au désir qui m’écrase et me charme,

Je ne voyais rien dans l’ombre pleine de larmes

Qu’une main mutilée crispée sur un pied nu.

X

LE VOYAGEUR

L’herbe fleurit toujours au creux frais de ton ventre,

Terre, pourquoi refuser ton ventre au voyageur ?

Et si le seigle est mûr, il a faim et ses mains

Tremblent d’amour quand il pense à toutes les gerbes.

Il sait que la forêt bleue et verte est ouverte

Aux chiens qui vont flairer le parfum des tanières :

Les fleurs fanées d’hier ont des odeurs d’étoiles,

Mais le vieux ciel est moins cruel que l’aubépine.

La spirale s’enroule aux serpents de l’éther,

Frappe et plie, pèlerin, tes épaules pensives :

Le moulin tourne et la mélancolie des oies

Écrit ta destinée sur l’horizon sanglant.

Heure, ami, crépuscule, et le plaisir des mules

Et les pleurs de la roue et l’ange qui s’envole :

Ferme tes poings, dors-toi dans l’astre de ton rêve :

L’escadre des méduses tombe et crève sur les grèves.

1895

XI

RONDEAU LYRIQUE

Les cœurs dorment dans des coffrets

Que ferment de belles serrures ;

Sous les émaux et les dorures

La poussière des vieux secrets

Et des lointaines impostures

Se mêle aux frêles moisissures

Des plus récentes aventures :

Chère, ôtez vos doigts indiscrets,

Les cœurs dorment.

Vos doigts ravivent des blessures

Et vos regards sont des injures,

Laissez-les reposer en paix.

Comme des rois dans leurs palais

Ou des morts dans leurs sépultures,

Les cœurs dorment.

XII

LES ROSES DANS L’ORAGE

Les roses pâles sont blessées

Par la rudesse de l’orage,

Mais elles sont plus parfumées,

Ayant souffert davantage.

Mets cette rose à ta ceinture,

Garde en ton cœur cette blessure,

Sois pareille aux roses de l’orage.

Mets cette rose en un coffret

Et souviens-toi de l’aventure

Des roses blessées par l’orage,

L’orage a gardé son secret,

Garde en ton cœur cette blessure.

XIII

INSCRIPTIONS CHAMPÊTRES

Printemps, ô frêle et bleue anémone

Dans la langueur pâle de tes yeux clairs

L’amour a mis son âme éphémère,

Le vent te donne un parfum d’automne.

Été, quand l’orgueil des roseaux sur la rive

Marque le cours du fleuve vers la mer, le soir

On voit dans l’eau des ombres se coucher pensives :

Lents et doux, les bœufs s’en vont à l’abreuvoir.

Automne, il pleut des feuilles, il pleut des âmes,

Il pleut des âmes mortes d’amour, les femmes

Contemplent l’Occident avec mélancolie,

Les arbres font dans l’air de grands gestes d’oubli.

Hiver, femme aux yeux verts tombés sous le linceul des neiges,

Tes cheveux sont poudrés de gel, d’amertume et de sel,

O Momie, et ton cœur vaincu, docile aux sortilèges,

Dort, escarboucle triste, au fond de ta chair immortelle.

XIV

L’EXIL DE LA BEAUTÉ

(FRAGMENT)

A N. C. B.

« … Va, cherche dans la vieille forêt humaine

L’abri que je destine à ta vie incertaine.

Ne tremble pas trop quand le soir resserrera tes veines ;

Songe que les chairs fanées ne peuvent refleurir

Et garde aux coins de ta bouche pâle l’ombre d’un sourire.

Prends un bâton, si tu veux, et aussi une besace,

Marche, en suivant, le long des champs, la trace

Que font les bœufs qui s’en vont au labour

Et les enfants en quête des fleurs nouvelles de l’amour.

Tu trouveras peut-être l’amour sur ton chemin

Ou la mort, ou des pauvres qui tendront la main

Vers ton cœur ou bien vers ta gorge :

Tu leur donneras ce que tu as, un morceau de pain d’orge,

Mais ils diront des injures

Et des larmes te viendront aux yeux d’entendre des paroles impures.

Ne pleure pas, lève la tête, les dieux,

Quand ils sont en exil, marchent encore dans les cieux.

Dérobe aux hypocrites ta noble nudité,

Sois pour eux la laideur, toi qui es la beauté… »

XV

LE SOIR

Heure incertaine, heure charmante et triste : les roses

Ont un sourire si grave et nous disent des choses

Si tendres que nos cœurs en sont tout embaumés ;

Le jour est pâle ainsi qu’une femme oubliée,

La nuit a la douceur des amours qui commencent,

L’air est rempli de songes et de métamorphoses ;

Couchée dans l’herbe pure des divines prairies,

Lasse et ses beaux yeux bleus déjà presque endormis,

La vie offre ses lèvres aux baisers du silence.

Heure incertaine, heure charmante et triste : des voiles

Se promènent à travers les naissantes étoiles

Et leurs ailes se gonflent, amoureuses et timides,

Sous le vent qui les porte aux rives d’Atlantide ;

Une lueur d’amour s’allume comme un adieu

A la croix des clochers qui semblent tout en feu

Et à la cime hautaine et frêle des peupliers :

Le jour est pâle ainsi qu’une femme oubliée

Qui peigne à la fenêtre lentement ses cheveux.

Heure incertaine, heure charmante et triste : les heures

Meurent quand ton parfum, fraîche et dernière fleur,

Épanche sur le monde sa candeur et sa grâce :

La lumière se trouble et s’enfuit dans l’espace,

Un frisson lent descend dans la chair de la terre,

Les arbres sont pareils à des anges en prière.

Oh ! reste, heure dernière ! Restez, fleurs de la vie !

Ouvrez vos beaux yeux bleus déjà presque endormis…

Heure incertaine, heure charmante et triste : les femmes

Laissent dans leurs regards voir un peu de leur âme ;

Le soir a la douceur des amours qui commencent.

O profondes amours, nobles filles de l’absence,

Aimez l’heure dont l’œil est grave et dont la main

Est pleine des parfums qu’on sentira demain ;

Aimez l’heure incertaine où la mort se promène,

Où la vie, fatiguée d’une journée humaine,

Entend déjà chanter, tout au fond du silence,

L’heure des soleils nouveaux et l’heure des renaissances !

LE VIEUX COFFRET

I

SONGE

Je voudrais t’emporter dans un monde nouveau

Parmi d’autres maisons et d’autres paysages

Et là, baisant tes mains, contemplant ton visage,

T’enseigner un amour délicieux et nouveau,

Un amour de silence, d’art et de paix profonde :

Notre vie serait lente et pleine de pensées,

Puis, par hasard, nos mains un instant rapprochées

Inclineraient nos cœurs aux caresses profondes.

Et les jours passeraient, aussi beaux que des songes,

Dans la demi-clarté d’une soirée d’automne,

Et nous dirions tout bas, car le bonheur étonne :

Les jours d’amour sont doux quand la vie est un songe.

II

BERCEUSE

Viens vers moi quand tu chantes, amie, j’ai des secrets

Que tu liras toi-même au reflet de mes yeux.

Viens, entoure mon cou dans tes bras, viens tout près

Et ton cœur entendra des mots silencieux.

Viens vers moi quand tu rêves, amie, j’ai des paroles

Dont le murmure seul est comme une douceur.

Elles imposent l’oubli, le doute, elles désolent,

Et pourtant leur musique enchante la douleur.

Viens vers moi quand tu ris, amie, j’ai des regards

Très longs qui vont porter la peur au fond de l’âme.

Viens, ils transperceront ton cœur de part en part

Et tu sentiras naître en toi une autre femme.

Viens vers moi quand tu pleures, amie, j’ai des caresses

Qui captent les sanglots amers au bord des lèvres.

Je ferai tressaillir la chair de ta jeunesse

Amie, viens boire une âme nouvelle sur mes lèvres.

III

IN UNA SELVA OSCURA

La lumière est plus pure et les fleurs sont plus douces,

Le vent qui passe apporte des roses lointaines,

Les pavés sous nos poids deviennent de la mousse,

Nous aspirons l’odeur des herbes et des fontaines.

Un printemps nous enveloppe de son sourire,

Entre nous et le bruit un rideau de verdure

Tremble et chatoie, nous protège et soupire,

Cependant que notre âme s’exalte et se rassure.

O vie ! Fais que ce léger rideau de verdure

Devienne une forêt impénétrable aux hommes

Où nos cœurs, enfermés dans sa fraîcheur obscure,

Soient oubliés du monde, sans plus penser au monde !

IV

LES FOUGÈRES

O Forêt, toi qui vis passer bien des amants

Le long de tes sentiers, sous tes profonds feuillages,

Confidente des jeux, des cris et des serments,

Témoin à qui les âmes avouaient leurs orages.

O Forêt, souviens-toi de ceux qui sont venus

Un jour d’été fouler tes mousses et tes herbes,

Car ils ont trouvé là des baisers ingénus

Couleur de feuilles, couleur d’écorces, couleur de rêves.

O Forêt, tu fus bonne, en laissant le désir

Fleurir, ardente fleur, au sein de ta verdure.

L’ombre devint plus fraîche : un frisson de plaisir

Enchanta les deux cœurs et toute la nature.

O Forêt, souviens-toi de ceux qui sont venus

Un jour d’été fouler tes herbes solitaires

Et contempler, distraits, tes arbres ingénus

Et le pâle océan de tes vertes fougères.

V

L’ÉCRIN

LE COLLIER

Voici le beau collier des tendres souvenirs

Pour le cou blanc aux veines de verveine.

Le premier rang est fait de mes désirs

Et le second, des perles de mes peines ;

Le troisième, où les grains sont plus purs et plus lourds,

Représente la joie de mes heures d’amour.

LES BRACELETS

Je referme mes mains autour de tes poignets,

J’arrête sans pitié le cours de tes artères

Et je mets pour fermoirs à ces deux bracelets

Deux rubis embrasés.

LES BAGUES

Pour bagues, j’ai mordu la phalange

De chacun de tes doigts menus et doux,

Et j’ai serti dans ces bijoux étranges

Des baisers jaloux, des baisers fous.

LA MONTRE

Penche-toi sur mon cœur et incline ta joue

Sur le rideau de chair. C’est la montre.

Ainsi sont ordonnées ses aiguilles et ses roues

Qu’elles marquent toujours l’heure de l’amour et du songe.

LA CHAINE

Que la chaîne de tes pensées

Soit toujours à mon cou passée.

VI

LA MAIN

A NA…. S

I

Main qui chantais, main qui parlais,

Main qui étais comme une personne,

Main amoureuse qui savais

Comment on prend, comment on donne ;

Main sur laquelle on a pleuré

Comme d’une fontaine fraîche,

Main sur laquelle on a crié

D’amour, de joie ou de détresse ;

Main qui reçus les confidences

Que la peur fait à la volupté,

Main de calme et d’impatience,

Main de grâce et de volupté ;

Main que des dents ont mordue

Et que des ongles ont déchirée

Dans leur frénésie ingénue,

Main que des lèvres ont pansée ;

Main des rêves, main des caresses,

Main des frissons, main des tendresses,

Main de la ruse et de l’adresse,

O main, maîtresse des maîtresses ;

Main qui donnas tant de joies

A tant de chairs éperdues,

O main comme de la soie

Sur les belles poitrines nues ;

O main, toi qui avais une âme

Pour l’heure douce du désir,

Et qui avais encore une âme

A l’heure âpre du plaisir,

O main, tu trembles encore aux souvenirs charnels !

II

Afin que tu éprouves des tendresses nouvelles,

Je te donne à l’amie qui régit mon destin :

Ses yeux sont des fleurs vives, ses cheveux sont des ailes,

Son esprit se promène, songeur et incertain,

Sois sage, ô main trop tendre, et cache le passé

Sous tes ongles, aux replis secrets de tes jointures,

Comme je cache au fond de mon vieux cœur blessé

Le souvenir sacré des belles meurtrissures.

O main, je te regarde avec mélancolie.

TABLE DES MATIÈRES

| |

Pages. |

| PRÉFACE |

|

HIÉROGLYPHES |

| I. |

HIÉROGLYPHES |

|

| II. |

FIGURE DE RÊVE |

|

| III. |

FRA I SOSPESI |

|

| IV. |

ASCENSION |

|

| V. |

LE SOURIRE |

|

| VI. |

LE LAC SACRÉ |

|

| VII. |

MARITURA |

|

| VIII. |

LA FORÊT BLONDE |

|

| IX. |

SYMBOLES |

|

LES SAINTES DU PARADIS |

| HOMMAGE |

|

| DÉDICACE |

|

| AGATHE |

|

| AGNÈS |

|

| ANGÈLE |

|

| CATHERINE |

|

| COLETTE |

|

| FRANÇOISE |

|

| GENEVIÈVE |

|

| GERTRUDE |

|

| GUDULE |

|

| HÉLÈNE |

|

| JEANNE |

|

| JULIE |

|

| MARCELLE |

|

| MARGUERITE |

|

| MARIE |

|

| MATHILDE |

|

| NATALIE |

|

| PAULE |

|

| URSULE |

|

| ZITE |

|

ORAISONS MAUVAISES |

| I. |

QUE TES MAINS SOIENT BÉNIES |

|

| II. |

QUE TES YEUX SOIENT BÉNIS |

|

| III. |

QUE TES SEINS SOIENT BÉNIS |

|

| IV. |

QUE TON VENTRE SOIT BÉNI |

|

| V. |

QUE TA BOUCHE SOIT BÉNIE |

|

| VI. |

QUE TES PIEDS SOIENT BÉNIS |

|

| VII. |

QUE TON AME SOIT BÉNIE |

|

SIMONE |

| I. |

LES CHEVEUX |

|

| II. |

L’AUBÉPINE |

|

| III. |

LE HOUX |

|

| IV. |

LE BROUILLARD |

|

| V. |

LA NEIGE |

|

| VI. |

LES FEUILLES MORTES |

|

| VII. |

LA RIVIÈRE |

|

| VIII. |

LE VERGER |

|

| IX. |

LE JARDIN |

|

| X. |

LE MOULIN |

|

| XI. |

L’ÉGLISE |

|

PAYSAGES SPIRITUELS |

| I. |

LA DAME DE L’ÉTÉ |

|

| II. |

CHANSON DE L’AUTOMNE |

|

| III. |

LA DAME DE L’AUTOMNE |

|

| IV. |

LES GRANDS LYS PALES |

|

| V. |

CHANSON PERSANE |

|

| VI. |

LE CHÊNE |

|

| VII. |

LA VOITURE DE FLEURS |

|

| VIII. |

LÉDA |

|

| IX. |

LE SOIR DANS UN MUSÉE |

|

| X. |

LE VOYAGEUR |

|

| XI. |

RONDEAU LYRIQUE |

|

| XII. |

LES ROSES DANS L’ORAGE |

|

| XIII. |

INSCRIPTIONS CHAMPÊTRES |

|

| XIV. |

L’EXIL DE LA BEAUTÉ |

|

| XV. |

LE SOIR |

|

LE VIEUX COFFRET |

| I. |

SONGE |

|

| II. |

BERCEUSE |

|

| III. |

IN UNA SELVA OSCURA |

|

| IV. |

LES FOUGÈRES |

|

| V. |

L’ÉCRIN : |

| |

LE COLLIER |

|

| LES BRACELETS |

|

| LES BAGUES |

|

| LA MONTRE |

|

| LA CHAINE |

|

| VI. |

LES MAINS |

|

CE LIVRE, LE CINQUIÈME

DE LA COLLECTION

DES MAITRES DU LIVRE, A ÉTÉ ÉTABLI

SOUS LA DIRECTION DE AD. VAN BEVER.

TIRÉ A HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EXEMPLAIRES,

SOIT : 3 EXEMPLAIRES SUR VIEUX JAPON IMPÉRIAL, NUMÉROTÉS

DE 1 A 3 ; 5 EXEMPLAIRES SUR CHINE, NUMÉROTÉS

DE 4 A 8 ; 46 EXEMPLAIRES SUR JAPON IMPÉRIAL

(DONT 6 HORS COMMERCE), NUMÉROTÉS DE 9 A 48 ET

DE 49 A 54 ; ET 800 SUR PAPIER D’ARCHES (DONT 50 HORS