L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

31e Année.--VOL. LXII.--Nº 1593

SAMEDI 6 SEPTEMBRE. 1873

|

DIRECTION, RÉDACTION, ADMINISTRATION 22, RUE DE VERNEUIL, PARIS. |

31e Année.VOL. LXII. N° 1593 SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1873 |

SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL 60, RUE DE RICHELIEU, PARIS. |

|

Prix du numéro: 75 centimes La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. |

Abonnements Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un

an, 36 fr.; Étranger, le port en sus. |

VERDUN.--La porte Chaussée.

SOMMAIRE

|

Texte: Histoire de la semaine.--Courrier de Paris, par M. Philibert Audebrand.--Nos gravures: Verdun et la porte Chaussée:--Correspondance d'Espagne;--Obsèques du duc de Brunswick;--La reconstruction de la colonne Vendôme;--L'île de Man;--Un héros, du siège de Paris.--La Cage d'or, nouvelle, par M. G. de Cherville (suite).--Les Théâtres,--Histoire de la Colonne (quatrième article);--Bulletin bibliographique. |

Gravures: Verdun et la porte Chaussée.--Événements d'Espagne: le pont de Barcelone, à Ripoli (Catalogne).--Les funérailles du duc de Brunswick à Genève (3 gravures).--Événement» d'Espagne; le, port et la vile de Carthagène (5 gravures).--La reconstruction de la Colonne; restauration artistique des pièces de la Colonne dans l'usine de M. Thiébault.--L'Île de Man (7 gravures).--Un héros du siège de Paris: pigeon voyageur ayant forcé cinq fois le blocus prussien.--Rébus. |

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La politique chôme, et pour suppléer aux faits qui font défaut, les journaux en sont réduits à épiloguer sur ceux que chacun connaît déjà, ou à en inventer d'imaginaires, sauf à les démentir le lendemain. C'est toujours la fusion, ses chances d'avenir et les conséquences de son succès ou de son avortement qui servent de thème aux polémistes et aux lanceurs de nouvelles à sensation. Tantôt c'est le Salut public de Lyon qui, dans une correspondance affectant des allures officieuses, nous annonce que lui seul sait la vérité sur les négociations entamées à Frohsdorf, que l'homme politique chargé de ces négociations n'est aucun de ceux dont on s'est plu à mettre le nom en avant, mais bien M. Lucien Brun, député de l'Ain, et que les déclarations à lui faites par M. le comte de Chambord ont anéanti toutes les espérances de la droite. Un autre jour, c'est le XIXe siècle qui se charge de nous dévoiler l'avenir que réserverait à la France l'avènement de Henri V: guerre avec l'Italie et la Prusse, nouvelle invasion, démembrement, etc. Inutile d'ajouter que ces informations, entourées d'un luxe de détails de nature à faire, pour un instant, illusion aux naïfs, étaient presque aussitôt démenties que publiées. Au Salut public on s'est contenté de répondre en établissant que M. Lucien Brun n'avait pas quitté la France; et au XIXe siècle on a demandé quelle était la chancellerie qui livrait à son rédacteur les secrets de la diplomatie européenne, sur quoi le XIXe siècle s'est jusqu'à présent abstenu de donner des éclaircissements.

Ce qui paraît mériter davantage d'être pris au sérieux, c'est une correspondance adressée de Paris au Times et contenant, sur les sentiments du cabinet actuel à l'égard de la fusion, des indications évidemment puisées à bonne source, car cette correspondance a été reproduite par la plupart des feuilles ministérielles: «Si l'orléanisme n'existe plus depuis la visite du comte de Paris à Frohsdorf, dit le rédacteur du Times, il existe dans l'Assemblée et dans le pays un parti constitutionnel dont le comte de Paris n'avait pas le droit de disposer et qui ne pourra et ne voudra jamais abdiquer. C'est avec ce parti que le comte de Chambord devra compter. Ce parti, qui compte parmi ses membres les principaux ministres du cabinet lui-même, adjure le comte de Chambord de ne pas sacrifier la politique de Henri IV à la bannière de Jeanne d'Arc. Si donc, le comte de Chambord compte arriver avec son programme et son drapeau, il trouvera dans le gouvernement, actuel un adversaire résolu.» Passant ensuite à l'appréciation du discours de M. le duc de Broglie au conseil général de l'Eure, le correspondant du Times conclut en ajoutant:

«Le discours du duc de Broglie a été un discours de précaution politique qui rassurera les esprits, quant à la possibilité d'un insuccès monarchique, en montrant que le chef actuel de l'exécutif est prêt à sauvegarder la France contre ses propres excès, jusqu'à ce qu'un édifice quelconque ait pu être érigé d'un commun accord, puisqu'il a été prouvé que la République avait bien changé depuis le jour où M. Thiers la déclarait être «le gouvernement qui nous divisait le moins».

Ainsi que nous le disions plus haut, cet article est d'autant plus significatif qu'il a été reproduit par les journaux qui passent pour recevoir les inspirations du ministère. Son insertion par ces journaux pouvait passer pour une réponse aux questions que tout le monde se pose, sur la véritable attitude du chef du cabinet, attitude que les uns définissent en représentant le duc de Broglie comme un des membres les plus actifs de la fusion, tandis que d'autres donnent à entendre que, chef véritable du pouvoir, il n'a aucune envie de se donner un maître. Aussi voit-on depuis quelques jours prendre de plus en plus de consistance au bruit de la présentation prochaine d'un projet de loi tendant à proroger pour trois ans les pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon.

Si ce bruit se confirmait, il faudrait s'attendre à voir la droite se séparer du cabinet du 24 mai comme elle a été amenée à se séparer du gouvernement de M. Thiers. Le ton des journaux légitimistes, lorsqu'ils abordent cette question, ne peut laisser aucun doute à cet égard, et il subit, pour en donner la preuve, de citer les lignes suivantes d'un article de l'Union, qui rappelle à s'y méprendre les avertissements qu'adressait le même journal à M. Thiers au lendemain du message de novembre et pendant la campagne des Trente:

«Nous n'avons garde de prendre au sérieux un manège qui essaye de se faire jour dans la presse de Paris et dans les correspondances de Londres.

Il s'agirait tout simplement de reprendre la thèse qui avait pour but de faire durer la République de M. Thiers. Le nom seul serait changé.

Mais ce qui est changé, ce n'est pas le nom tout seul, c'est l'homme, et c'est aussi le temps.

Nous n'en sommes plus à des fictions de République accommodées à des calculs de personnalité vaniteuse. Le manège qui se laisse entrevoir est le dernier effort d'une intrigue aussi mesquine que désespérée.

S'il était permis de discuter la thèse en question, comme digne de quelque attention, nous nous bornerions à demander à ceux qui essayent de l'introduire, s'ils n'ont pas peur de blesser le sentiment universel de respect qui couvre le nom du maréchal de Mac-Mahon. Le manège était plausible avant le 24 mai; depuis il est plus qu'injurieux, il est puéril.»

Quelle que soit la manière dont se posera devant l'Assemblée la question de la restauration monarchique, il est certain que la majorité du 24 mai verra se détacher d'elle un certain nombre de ses adhérents lorsqu'il s'agira de la résoudre. Le groupe bonapartiste, notamment, paraît décidé à se réunir à la gauche pour demander la dissolution et l'appel au peuple. Voici quelques passages d'un article du Pays qui ne laisse aucun doute à cet égard, et qui contient des appréciations curieuses à noter sur les sentiments des bonapartistes à l'égard de leurs nouveaux alliés dans cette étrange association:

«Rien en effet ne saurait plus nous répugner qu'un rapprochement avec les républicains; un tel rapprochement paraît monstrueux et hors nature: mais serait-ce une raison, par exemple, que nous abandonnions la doctrine de l'appel au peuple, uniquement parce que les républicains l'adoptent? Non.

«En pareil cas, nous combattrions isolément les uns et les autres, sans appartenir pour cela à la même armée, au même chef; et cependant, des deux côtés l'objectif serait le même.

«Reste pourtant à savoir si, poussés dans leurs derniers retranchements, si, en présence d'un 4 septembre légitimiste, orléaniste ou fusionniste, les républicains ne chercheront pas à risquer le tout pour le tout sur l'appel au peuple. Car, dans ce cas, l'essentiel pour eux serait de désarmer la fusion, de jeter le désordre dans ses rangs, quitte à laisser les bonapartistes coucher sur le champ de bataille où aura combattu la République.

«Y aurait-il dans ce fait une alliance entre les bonapartistes et les républicains?

«Pas le moins du monde. Après la lutte contre l'ennemi commun, chacun garderait ses positions, en attendant que la doctrine de l'appel au peuple passe du domaine des idées dans le domaine du fait accompli.»

Tandis que les partis poursuivent sans trêve le cours de leurs intrigues, nous voyons se dresser à l'horizon une question d'un tout autre genre et devant laquelle sont venues plus d'une fois échouer les combinaisons des plus profonds politiques. La récolte de 1873 a été mauvaise, et le prix du blé s'est subitement élevé à un taux qu'il n'avait pas atteint depuis bien des années. Hâtons-nous d'ajouter que les affirmations des pessimistes qui nous menacent d'une disette sont loin, jusqu'à présent, d'être confirmées par les faits; s'il est malheureusement vrai que la production du blé ait été cette année notablement inférieure à la moyenne ordinaire, on a lieu de penser que cette infériorité sera corrigée, en partie, par un rendement supérieur des épis; et quant à l'élévation actuelle des prix, il paraît avéré qu'elle résulte en partie des spéculations qui, comme toujours en pareil cas, exploitent les craintes exagérées de la première heure.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement s'est ému de cet état de choses, et il n'a même pas attendu les observations qui lui ont été présentées à ce sujet par la commission de permanence, pour préparer les mesures destinées à atténuer le mal. Déjà le Journal officiel a publié un décret exemptant les grains et farines importées des surtaxes d'entrepôt et de pavillon; en même temps, le gouvernement entrait en pourparlers avec les compagnies de chemins de fer dans le but d'obtenir un abaissement de tarif dans le transport des céréales; et bien que ces pourparlers n'aient pas encore abouti, tout fait espérer une heureuse solution. En tous cas, si les récoltes sont en réalité très-inférieures à la moyenne, elles le sont beaucoup moins que les alarmistes l'avaient affirmé d'abord, et l'on peut être assuré dès à présent que les mesures les plus larges seront prises pour favoriser les importations destinées à combler le déficit.

ESPAGNE.

On sait que l'amiral Yelverton, commandant l'escadre anglaise mouillée dans les eaux de Carthagène, détenait dans la rade d'Escombrera les deux navires cuirassés l'Almansa et la Vitoria, dont les insurgés avaient voulu se servir pour aller bombarder Almeria. D'après les ordres qu'il avait reçus de Londres, l'amiral anglais devait conduire ces deux navires à Gibraltar pour en faire la remise aux autorités espagnoles; mais les insurgés avaient déclaré qu'ils s'opposeraient au besoin par la force à l'exécution de cet ordre et avaient braqué leurs batteries sur l'entrée de la baie, en informant l'amiral Yelverton qu'ils feraient feu contre lui s'il tentait de forcer le passage. L'amiral avait donné aux insurgés un délai de quarante-huit heures pour réfléchir. Ces quarante-huit heures ont-elles porté conseil? Il faut le croire, car, le 2 septembre au soir, le commandant anglais, en exécution de ses ordres, a fait sortir de la baie d'Escombrera les navires saisis, escortés par le Triumph et le Swiftsure, et les insurgés n'ont mis à exécution aucune de leurs menaces. Ainsi a disparu une cause de conflit qui aurait pu avoir les plus graves conséquences.

ITALIE.

Après une délibération prise en conseil des ministres, le roi d'Italie s'est décidé à accepter l'invitation de l'empereur d'Autriche, à faire le voyage de Vienne. Après avoir visité l'Exposition universelle, Victor Emmanuel se rendra à Berlin, d'où une invitation lui a été également adressée par l'empereur d'Allemagne. Le roi partira le 20 septembre, et son absence durera environ quinze jours. Les journaux italiens s'efforcent de faire entendre que ce voyage n'implique aucun projet qui soit de nature à porter ombrage aux autres puissances et notamment à la France; mais ils ajoutent que l'entrevue du roi et des deux empereurs aura pour résultat de confirmer l'accord d'après lequel les puissances allemandes prêteraient leur appui à l'Italie si celle-ci venait à être attaquée.

COURRIER DE PARIS

Il n'y a plus qu'une chose: la chasse. Tout homme qui vient à vous est un Nemrod, sans en avoir l'air. Ce gommeux que vous avez vu sur l'asphalte n'aura été qu'un faux flâneur. Il n'attendait que le jour d'ouverture pour faire peau neuve: il vient de se coiffer d'une casquette de sport; il a des guêtres de cuir; c'est un Ésaü, pas beaucoup moins velu que celui de la légende où se trouve l'affaire du plat de lentilles. Ce qui abonde aussi, c'est le Méléagre des lycées. De nos jours, on va faire ses classes pour apprendre l'art de tirer un coup de fusil correctement. En septième, en sixième, on commence par les pétards; en quatrième, en abordant Virgile, on s'applique au revolver; en seconde, on est déjà d'une belle force sur le chassepot. En rhétorique et en philosophie, on arrive au canon se chargeant par la culasse. Cela forme un cours de belles-lettres et de pyrotechnie mêlées. La charge en douze temps alterne avec le maniement de la logique. Pour en revenir à la chasse, on a montré un certain étonnement de voir qu'il y ait eu, cette année, une si grande dépense de permis. Trois jours avant le 1er septembre, le chiffre avait dépassé 6,000; au moment de l'ouverture, il atteignait 8,000. Comment! huit mille ports d'armes rien que pour une zone, pour le seul département de la Seine!

Ceux qui tiennent absolument à connaître l'origine des choses se sont cogné le front sans parvenir à comprendre. Plusieurs se sont rabattus sur la diminution du prix des permis, 25 francs au lieu de 40, Sans doute cela pourrait être une explication à la rigueur. Je pense que ce n'est pas la bonne. Il faut chercher le mot du rébus dans ce que je vous disais tout à l'heure relativement aux lycées. Ce sont les humanités s'unissant à la vie de caserne qui nous valent cette prodigieuse pullulation de chasseurs. Mais tout n'est pas fini avec les 8,000 permis délivrés par la préfecture. Où tout ce monde-là chassera-t-il? Prenez la carte des environs de Paris, vous n'y trouverez jamais que la plaine des Vertus. Partout ailleurs le même écriteau arrête le passant; «Chasse réservée.» Que me mettront-ils donc en joue, ces 8,000 fusils? Il n'existe à travers nos campagnes qu'un gibier platonique. Pour sûr, la statistique compterait plus de chasseurs que de lièvres.

--Nous chassons nos chiens, et nos chiens nous chassent.

C'était un mot d'Alexandre Decamps, qui le disait sans malice, tout homme d'esprit qu'il était. Au fond, cette boutade d'artiste servait d'enveloppe à une vérité dont la constatation est à la portée de tout le monde. S'il n'existe plus de gibier à poil sur les marges de la capitale, il ne s'y trouve pas beaucoup plus de gibier à plume. Supposez de rares perdrix, conjecturez quelques familles de cailles; ce sera tout. Je ne puis compter les bécassines, puisqu'elles sont absentes, ni les canards sauvages, palmipèdes que la grande banlieue ne connaît que de réputation. Qu'est-ce qu'un si mince objectif pour 8,000 permis? En Afrique, dans la province de Constantine, les Arabes, fureteurs de solitudes, indiquent cinq ou six lions au plus, derniers survivants d'une vieille race, et cela suffît à enflammer le zèle des successeurs de Jules Gérard. Chez nous, vous allez le voir, on en arrivera sous peu à signaler la présence d'un pigeon ramier ou celle d'une bartavelle. «On assure avoir aperçu trois grives du côté de Ville-d'Avray,» dira un télégramme. Il n'en faudra pas plus pour déterminer une soudaine prise d'armes. Les 8,000 fusils seront vite sur pied. Trois grives! Comprenez-vous cette chance: le canton de Ville-d'Avray qui renferme un trio de grives, quand il n'y a plus une alouette autour de Paris! Arme au bras! La suite de Charlemagne ne mettait pas plus de ferveur à courre l'élan ou bien à abattre l'auroch.

Cependant nous sommes dans le pays par excellence des contrastes. Le gibier que nous n'avons pas vivant ne nous fera point défaut pour cela, il nous arrive d'heure en heure à pleins wagons. Le voilà, depuis le sanglier jusqu'à l'ortolan, depuis la poule d'eau monastique jusqu'au chevreuil, morceau de millionnaire. Voulez-vous des bec-figues? En voilà des bourriches. La devanture du marchand de comestibles prend des airs de musée ou de reposoir. A dater du 1er septembre, la perdrix rouge est devenue quelque chose comme une monnaie courante. Le faisan ferait tout au plus l'effet d'une pièce d'or. Un coq de bruyère, un faisan, un perdreau, on vous en donnera plus que saint Jean-Baptiste n'avait de sauterelles dans le désert. L'Afrique, l'Espagne, la Petite-Russie, les provinces danubiennes nous servent de garde-manger. Nous pouvons nous amuser des 8,000 fusils qui poursuivent une belette autour de nos murs.

Septembre est d'ailleurs un mois vénérable aux yeux de la gastrosophie; c'est l'avril des gourmands. Au gibier vient se joindre le poisson frais des côtes de la Normandie, la sole, le turbot, la barbue, la sardine non confite, le homard, le saumon, plus cette perle des perles, l'huître de Cancale, qui reparaît pour tous les mois dans le nom desquels entrera l'r. Il est des cénacles où l'on fête religieusement le retour de l'huître, et rien ne se conçoit mieux. A tous ces trésors il manque une merveille, la truffe du Périgord, et celle-là aussi frappe à nos portes. Gibier, poisson, huître, truffe, le tout entouré des fruits si savoureux que l'Occident a empruntés au vieil Orient, la prune d'Arménie, la pèche de Médie et le raisin doré du Liban, et il ne manque plus rien pour que la table ait toute sa puissance.

--Comment peut-on se laisser prendre aux chimères de la politique quand on a tout cela? s'écriait le prince de Kaunitz.

De la table à l'amour, d'une bourriche d'huîtres à la poésie, la transition, ce me semble, n'est pas si brusque qu'elle ne puisse être risquée sans plus de cérémonie; suivez-moi donc, et vous allez voir s'il y a moyen de tenir à ce qui se passe ou à ce qui se dit dans le monde. Tout récemment une jeune femme des plus louables, nièce d'un des plus beaux génies des temps modernes, animée d'un sentiment pieux pour la mémoire de son oncle illustre, a fait paraître deux volumes de ses œuvres posthumes. C'étaient, en grande partie, des juvénilia, prose et vers. Mais, jeune ou vieux, Lamartine est toujours le merveilleux rapsode aux livres duquel se sont pendues deux générations.

Il se trouve là-dedans une page magnifique sur Pétrarque.

«Pétrarque se mourait d'amour», dit-il; et il continue sur ce ton.

J'aime beaucoup Lamartine, et je l'ai prouvé cent fois; mais je n'aime pas l'erreur, notamment quand elle est pommée. En parlant de cette sorte de celui qui a chanté la fontaine de Vaucluse, l'auteur du Lac a consulté plus les dessus de pendules que la vérité. En effet, mille objets d'art en bronze nous montrent Pétrarque sous la figure d'un bel Ausonien, mélancolique et tendre, cherchant des yeux la belle Laure de Noves, qu'il a tant célébrée dans ses stances.

Il faut bien dire qu'il en était de ce faiseur d'élégies comme de tous ses pareils les faiseurs de chansons: il lui fallait le nom d'une femme à mêler à ses rimes. Un jour, pendant une ambassade de Rome à Avignon, il a aperçu Laure, grande, belle, blonde, très-chaste, et il s'est dit:

--La femme que j'ai vue dans mes rêves ressemblait à celle-là. Je vais célébrer la beauté de Laure! Dans mille ans d'ici, on dira encore: «Voyez donc les beaux vers que cet Italien a faits sur cette belle Provençale! Ils s'aimaient d'un grand et généreux amour, allez!» Et ils entrelaceront dans leurs souvenirs les noms de Laure et de Pétrarque.

Il a eu raison déjà pendant près de six cents ans. Mais c'est fini. La justice de l'histoire est boiteuse. Elle marche lentement, pourtant elle finit par arriver à son but. On sait aujourd'hui que toute cette grande tendresse du faiseur de Canzone n'était qu'une frime; Laure n'a pas aimé Pétrarque, et, de son côté, Pétrarque n'a pas beaucoup raffolé de Laure. En véritable artiste qu'il était, il n'aimait que les stances qu'il composait sur elle.

En premier lieu, il avait quarante ans lorsqu'il aperçut cette belle pour la première fois. L'âge, dira-t-on, ne fait rien à l'affaire. Il faisait partie d'une ambassade des Romains dépossédés du Saint-Siège, à Clément VI, pape français, résidant à Avignon. Il ne songeait point à s'exiler aux bords des ondes sauvages de la fontaine de Vaucluse par un de ces entraînements de passion qui mènent aux Thébaïdes. Ce qu'il venait rêver dans la solitude, parmi ces rochers fameux, c'étaient les vanités d'une position politique élevée. Pétrarque, couronné du laurier vert et or des poètes officiels, avait eu son triomphe au Capitole, à la vue de Rome entière. Il croyait que ce grand succès devait le mener à tout. Il avait été le favori du grand pape Jean XXII, qui s'obstinait à résider à Avignon, et Pétrarque, couronné à Rome, voulait que la cour du pape se tînt à Rome. De là, des épigrammes, des satires, des pamphlets. Ce tendre Pétrarque, terrible dans sa haine, donnait au Souverain-Pontife les noms de Nemrod, de Sémiramis, de Cerbère, de Pasiphaé, de Minotaure, de Denys le Tyran, d'Alcibiade; et le pape l'avait fait archidiacre et chanoine de Parme.--Un poète amoureux et chanoine, vous attendiez-vous à celle-là!

Quant à Laure, elle était belle sans doute, mais elle était mariée au seigneur Hugues de Sade et elle avait onze enfants, tous vivants. Voyez-vous cette poétique mère de famille,--du reste irréprochable,--dans son ménage, célébrée par un poète au moment où elle faisait onze tartines à sa progéniture?

Un jour, elle devint veuve. Le pape Benoit, touché des plaintes de Pétrarque, lui dit:

--Si vous l'aimez si éperdument, je vous donnerai des dispenses pour l'épouser.

Pétrarque refusa.

--Si une fois j'étais le mari de Laure, dit-il, tout ce que je chanterais sur elle ne serait plus de saison.

Et, en effet, il a fait sur la belle veuve de touchantes élégies. Bien mieux, Laure morte, Pétrarque, archidiacre et chanoine, se consola en se mariant à Françoise de Bassano, qui lui donna des enfants, entre autres un fils qu'il a chanté! Ingrat et mobile Pétrarque, qui passe pour si fidèle, pour si pur!--Mais essayez donc de déraciner ces préjugés, semés et plantés par je ne sais qui, et l'on haussera les épaules. D'ailleurs, une rectification à cet égard nuirait, beaucoup aux marchands d'estampes et au commerce des dessus de pendules. Au nom de l'industrie et de la bêtise humaine, laissez Pétrarque sur son trône d'amour. Néanmoins, j'ai voulu vous faire voir que cela n'était pas plus vrai qu'autre chose.

Qu'il est donc cent fois vrai, du reste, que l'histoire recommence sans cesse! Sans chercher à mettre le pied dans le domaine de la politique courante, à bon droit exclue de ce Courrier, je veux pourtant faire un rapprochement entre ce qui se passait en 1818 et ce qui se passe aujourd'hui. Dans les premières années de la Restauration, il était de mode de se faire la guerre à l'aide de symboles. Tantôt on se servait des fleurs; aujourd'hui aussi on emploie le lis, la violette et l'œillet rouge. Tantôt on exhibait des oiseaux; de nos jours on dessine partout l'aigle, le coq gaulois et la poule au pot. Autre point de ressemblance. Le Paris d'il y a cinquante-cinq ans était, comme celui d'à-présent, inondé de petites feuille littéraires ou soi-disant telles. En dépit de la censure des Bourbons, quatre ou cinq étaient notoirement bonapartistes.

Il m'a pris fantaisie de rechercher de quelle manière ces petites gazettes s'y prenaient pour battre en brèche le trône récemment restauré. Comme on ne payait pas de cautionnement, on se sauvait par d'habiles détours. Le procédé le plus usité et le mieux compris consistait à parler fleurs et oiseaux. Ainsi, en 1819, dans le Sphinx, paraissait une fable, œuvre d'un académicien de l'Empire, favori de Bonaparte, exilé à Bruxelles. Ce jour-là, on s'abordait dans les rues en se disant:

--Avez-vous lu la fable du père Arnault?

Ce père Arnault était la bête noire du roi Louis XVIII pour deux raisons: la première, parce qu'il faisait des vers, souvent réussis,--d'où une rivalité de métier;--la seconde, parce qu'il était napoléonien enragé. Pour en revenir à la fable, le succès et le scandale du jour, la voici:

L'AIGLE ET LE COQ DU CLOCHER

Un aigle va se percher

Sur la pointe d'un clocher,

Sur la croix, sur l'oiseau qui fit pleurer l'apôtre.

--Plus haut que nous qui donc ose ici se jucher?

La première place est la nôtre,

Lui dit maître Gallus; notre droit est connu.

Ici nous sommes nés, et vous, quel est le vôtre,

Mon ami?--Mon poulet, moi j'y suis parvenu.

Les partisans de l'empire disaient:

--Que c'est donc joli!

A la cour, les amis du roi s'écriaient sur le ton du courroux:

--Ces jacobins! quelle audace!

Et les mêmes scènes se reproduisent déjà en 1873, dans les mêmes termes!

On continue à espérer que le docteur Nélaton finira par déjouer la crise dans laquelle il se débat.

Là aussi il y a une ressemblance, un souvenir historique.

Quand l'illustre Bordeu, médecin de Louis XV, fut malade, il pensa succomber; mais il se releva.

On disait alors dans Paris:

«--La Mort est entrée, un matin, chez Bordeu; elle l'a regardé, a eu peur et est sortie.»

Philibert Audebrand.

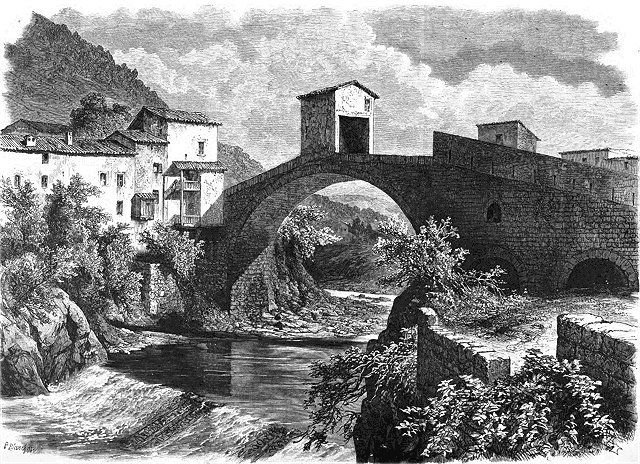

ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE.--Le Pont de Barcelone, à Ripoli

(Catalogne).

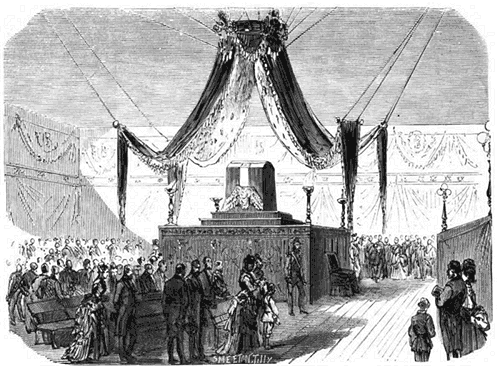

LES FUNÉRAILLES DU DUC DE BRUNSWICK. A GENÈVE.

TOMBEAU PROVISOIRE DANS LE CIMETIÈRE PROTESTANT DE

GENÈVE.

EXPOSITION DU CERCUEIL DANS LA SALLE DE LA

RÉFORMATION.

--D'après les croquis de M. Champod.

NOS GRAVURES

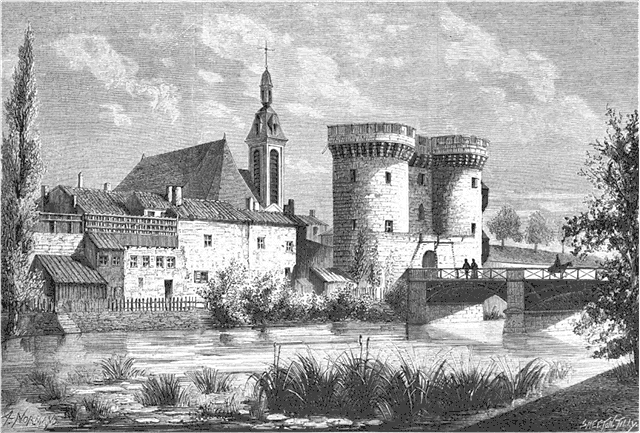

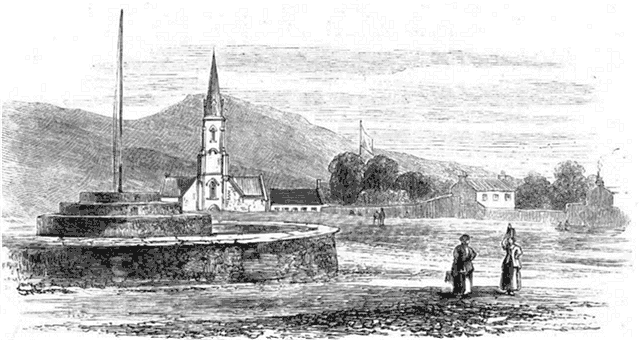

Verdun et la porte Chaussée

La ville de Verdun, le seul point du territoire français que foulent encore les troupes allemandes, est située sur la Meuse, qui la divise en cinq parties. La plus considérable, la ville haute, occupe un escarpement rocheux, où se trouve la belle promenade de la Roche, qui domine à pic la rive gauche de la rivière et d'où l'on jouit d'une vue magnifique. La ville, dans son ensemble, est assez bien bâtie et renferme quelques monuments dignes d'être visités: sa cathédrale, son évêché, son musée, son hôtel de ville, sa place Sainte-Croix, ornée de la statue en bronze de Chevert, et le pont du même nom; mais ses rues, dont quelques-unes descendent rapidement vers la Meuse, sont pavées de cailloux pointus sur lesquels on marche difficilement.

Place de guerre, Verdun est entouré de fortifications qui consistent en dix fronts bastionnés, et en une citadelle, bâtie par Vauban, séparée de la ville par l'esplanade de la Roche, et dans laquelle est englobée une partie de l'abbaye de Saint-Vannes, qui sert de caserne. L'enceinte est percée de quatre portes, dont l'une, la porte Chaussée, transformée aujourd'hui en prison militaire, mérite une mention spéciale. Nous en donnons une vue dessinée d'après nature. Elle se compose de deux grosses tours crénelées, reliées par une courtine au bas de laquelle s'ouvre la porte. On arrive à cette porte par un pont de fer à deux arches.

La ville de Verdun fut prise par les Prussiens en 1792, après un simulacre de résistance. On sait qu'il s'y trouvait dans sa population un parti favorable, à l'invasion, et que lorsque le commandant prussien y fit son entrée, des femmes et des jeunes filles vinrent au-devant de lui, portant des corbeilles de fleurs et de dragées. Elles en furent punies, car les Prussiens ayant évacué la place après la bataille de Valmy, elles furent envoyées à Paris et moururent sur l'échafaud. Aujourd'hui, grâce au ciel, il n'y a plus à Verdun qu'un seul parti, et ce parti, c'est-à-dire toute la ville, est en joie dans l'attente du grand événement: l'évacuation complète du territoire par l'ennemi. Le quatrième quart du cinquième et dernier milliard de l'indemnité est en route pour l'Allemagne, et l'on sait qu'aux termes du dernier traité conclu avec cette puissance, le point extrême fixé pour l'évacuation est le 20 septembre!

L. C.

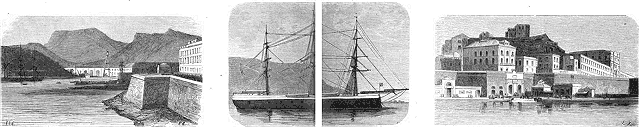

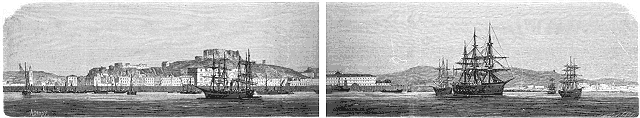

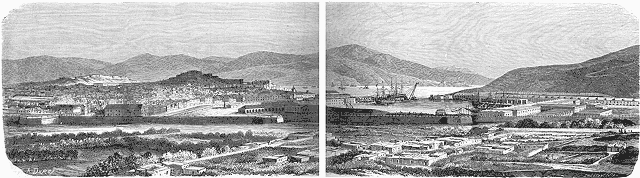

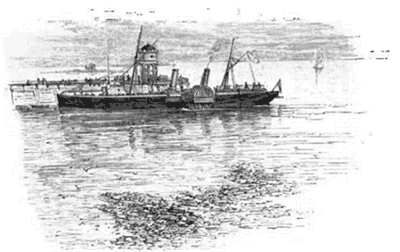

Correspondance d'Espagne

Madrid, 30 août 1873.

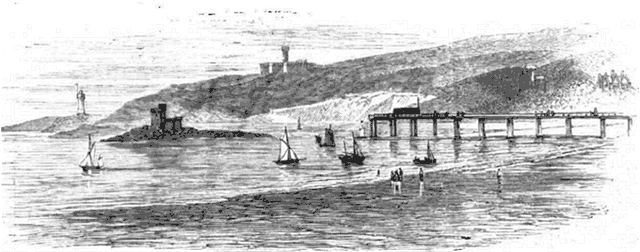

Depuis ma dernière lettre datée de Valence, j'ai été à Carthagène, mais je n'y suis resté que le temps de prendre les croquis et les notes que je vous envoie, car je vous prie de croire que le séjour de cette ville est loin d'être agréable. La population a émigré en masse. Sur trente mille habitants, plus de vingt mille ont pris la fuite, emportant ce qu'ils possédaient de plus précieux. J'ai fait comme eux, je suis parti, et me voici à Madrid, d'où je vous écris.

Carthagène est le dernier refuge de l'insurrection séparatiste, et espérons, ô mon Dieu! que la bête ne tardera pas à être forcée dans sa lanière, bien que la place soit formidable, comme vous en pourrez juger par mes croquis Carthagène est une des fortes villes d'Espagne et son port l'un des plus vastes de la péninsule. L'entrée en est défendue par deux hautes montagnes, sur lesquelles s'élèvent le château Caleras et le fort Saint-Julien. La position de ces deux forts est magnifique. Ce n'est qu'après avoir passé sous leur feu que l'on peut pénétrer dans l'étroit canal qui conduit au port. Ce canal est lui-même défendu par quatre autres forts situés: le fort Santa-Anna (6 canons), et la batterie Santa-Florentina (3 canons), à droite; et à gauche le fort Podadera, à double batterie, ayant environ douze canons à la batterie supérieure, et la batterie de la Navidad, non moins redoutablement armée. Avant d'arriver au port de Carthagène, on trouve à droite la petite île et la baie d'Escombrera. C'est dans cette baie que stationnent les vaisseaux anglais et français qui sont devant la ville, et auxquels sont venus se joindre ces jours derniers deux navires des États-Unis, Wabash et Wachusetts, et quatre italiens, Roma, Venezia, San-Martino et Authion. Là se trouvent également les bâtiments Almansa et la Vitoria, capturés sur les insurgés qui ont menacé d'ouvrir le feu sur la flotte anglaise si le commandant de celle-ci faisait mine de sortir lesdits bâtiments de la baie pour les livrer au gouvernement de Madrid. La frégate cuirassée la Numancia, dont je vous envoie un croquis, et qui est au pouvoir des insurgés, stationne même à l'entrée du port, se tenant avec le Mendez et le Fernando catolico, également aux insurgés, prête à parer à toutes les éventualités.

Après avoir franchi le canal, protégé, comme nous l'avons dit, on entre dans le port, à l'extrémité duquel est située, devant la face du môle, une batterie de vingt et un canons. A l'extrémité gauche, au coin, est l'arsenal, qui, indépendamment de ses trois bassins à écluses, possède un bassin à flot en fer, de 325 pieds de long sur 105 de large et capable de recevoir un navire d'un tirant d'eau de 27 pieds. La moitié occidentale de Carthagène est occupée par cet arsenal. Près de là sont les Presidiarios (bagnes). Du côté opposé, c'est-à-dire à l'est, se trouvent le faubourg de Sainte-Lucie, qui renferme le lazaret, et le polygone de la marine. Entre ce faubourg et l'arsenal, et derrière le môle, s'étend la ville qui possède six places, parmi lesquelles celle de la Merced, de forme carrée, entourée de beaux édifices et ornée d'une belle fontaine; et plusieurs monuments remarquables, entre autres l'ancienne cathédrale, aujourd'hui en ruines, et qui date des premiers siècles de l'ère chrétienne, et l'église de Santa Maria de Gracia. Carthagène est entourée de solides fortifications consistant dans une enceinte en pierres de taille, flanquée de bastions dont les feux croisés protègent la place, qui est encore défendue, outre les forts dont nous avons parlé, par la batterie de la Ensenanza et le château del Cabezo de los Moros, placés l'une au-dessous, l'autre au-dessus du faubourg de Sainte-Lucie. On voit, par ce que nous venons de dire, que, soit comme port, soit comme forteresse, Carthagène est une place importante.

A ces moyens naturels de défense, il faut encore ajouter, pour se faire une juste idée de la résistance que peuvent opposer les insurgés, les ressources dont ils disposent. Ils sont au nombre de 5,000 à 6,000, et la poudre ne leur manque pas. Dans un seul quartier, ils en ont plus de 4,000 quintaux, et 300 canons garnissent les forts et les murailles. De plus, ils paraissent disposés à se défendre énergiquement, c'est du moins ce que j'ai cru voir et reconnaître à certains actes, lors de mon passage à Carthagène. Exemple: Un ancien facteur de la poste, qui commande l'un des forts, ayant un jour assemblé ses hommes, invita à sortir des rangs tous ceux qui ne seraient pas décidés à se faire sauter avec lui dans le cas où le fort serait pris. Sept individus seulement sortirent des rangs; il les renvoya, se reposant désormais sur la résolution des autres. Par cela, jugez de leurs dispositions!

Toutefois, il ne faudrait pas s'exagérer la force des insurgés. Ils ont en eux-mêmes des germes de faiblesse qui les feraient infailliblement périr, quand même le général Campos ne camperait pas sous leurs murs. C'est d'abord l'ignorance crasse de leurs officiers de hasard et de raccroc, et leur vantardise, plus grande encore que celle de leur chef Contreras, qui, quelques jours après l'arrivée du général Campos devant Carthagène, lui envoyait un télescope pour lui permettre de mieux observer ce qui se passait dans la ville. C'est ensuite le manque d'unité de commandement. Le ministère insurrectionnel ne s'entend nullement avec la junte de salut public. De là des ordres contradictoires. Contreras est bien nominalement commandant en chef, mais plus d'une fois il est obligé de baisser pavillon devant un ancien propriétaire campagnard, que son enthousiasme pour la République a fait nommer député, M. Galvez, qui lui-même se prend de temps en temps aux cheveux avec les ministres de la guerre et de la marine. Ce sont enfin les dissidences intestines des révoltés, qui accusent plusieurs de leurs chefs de vouloir livrer la place aux carlistes, accusation assez vraisemblable, si l'on songe que de nombreux agents de don Carlos ont été trouvés déjà parmi les insurgés arrêtés à Séville, à Valence et à Malaga. A toutes ces causes de ruine si l'on ajoute la disette qui commence à sévir dans la ville par suite du blocus, et le bombardement qui viendra à son heure, il n'y a pas à douter que dans un temps très-court Carthagène ne soit rentrée dans le giron du gouvernement. Et ce ne sera pas trop tôt, car d'un autre côté, au nord, le danger devient pressant.

Les carlistes ont profité de l'insurrection séparatiste qu'ils ont sans doute provoquée, et il n'est que temps de leur faire une guerre sérieuse. Leurs bandes se sont renforcées; de tous côtés on signale leur mouvement en avant. Ces bandes, passant d'une province dans l'autre, sont entrées successivement dans celles de Tarragone, de Téruel et de Castillou. Elles sont maintenant dans celle de Valence, à une quarantaine de kilomètres de cette ville.

Dans la province de Gerone, Saballs a sommé de se rendre, Olot qui se prépare à la plus vive résistance. Dans les provinces de Barcelone et de Lerida, les villes seules sont à l'abri des incursions des bandes, et l'une d'elles, Cervera, est même vivement pressée. Santa-Pau, ayant voulu attaquer don Carlos à Allo, après la reddition d'Estella, a vu échouer trois attaques successives, et s'est retiré du côté de Tafalla. Saint-Sébastien et Bilbao sont plus étroitement bloqués que jamais. Enfin Tolosa est isolé et semble être l'objectif de Lissaraga. En un mot, dans presque toute la région nord-est de l'Espagne, l'autorité du gouvernement central dans les campagnes est méconnue; nulle sécurité n'existe, et l'on ne cesse de réclamer le secours du gouvernement de Madrid, réduit à l'impuissance par l'indiscipline d'une partie de l'armée, par l'indifférence ou la complicité de la majorité des habitants, et, ajoutons-le, surtout par la minorité intransigeante du parlement qui, dernièrement encore, s'abstenait dans la question des crédits extraordinaires pour paralyser le ministère, et, qui plus est, protestait hautement contre l'appel de la réserve. En vérité, c'est à se demander ce qu'une minorité carliste pourrait faire de plus!......

X.

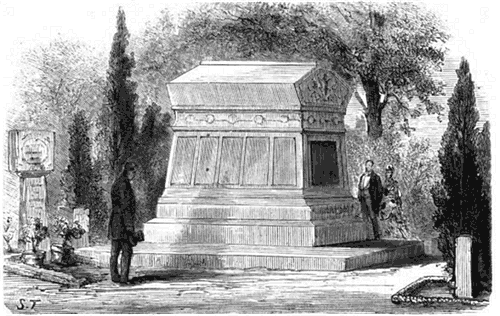

Obsèques du duc de Brunswick

C'est le 29 août, à dix heures, dans la salle de la Réformation, qu'a eu lieu à Genève le service funèbre du duc de Brunswick, qui est mort, on le sait, il y a une quinzaine de jours, dans cette ville.

Au centre de la salle, tendue de noir, s'élevait le catafalque, surmonté d'un vaste dais de drap, noir également, orné d'argent et doublé d'hermine. Aux angles se tenaient, immobiles, quatre soldats de la gendarmerie, en grande tenue et l'arme au pied. Au fond de la salle, sur une vaste estrade, avaient pris place, à droite et à gauche de la tribune, occupée par l'ecclésiastique officiant, les autorités, les représentants de la famille du défunt et les exécuteurs testamentaires. A gauche du catafalque étaient placés les jeunes gens représentant le gymnase et chacune des classes des deux collèges, puis le corps des officiers; et, en arrière, avec son drapeau voilé de deuil, la Société littéraire.

Après l'office funèbre, le cortège se dirigea vers le cimetière. Un peloton de guides à cheval ouvrait la marche, précédé par un commissaire de police revêtu de ses insignes. Puis venaient: une batterie de tambours, aux caisses recouvertes d'un crêpe; une musique d'élite; ensuite, traîné par six chevaux empanachés et couverts de housses noires à lames d'argent, le char funèbre, recouvert lui-même de drap noir sur lequel se voyaient brodées en argent les initiales du défunt surmontées de la couronne ducale et ses armoiries en couleur. Les quatre coins du poêle étaient portés par des officiers de sapeurs-pompiers, et le dais du corbillard était surmonté d'un fleuron de plumes noires à collet d'argent et empanaché de même à chacun de ses angles.

Derrière le char commençait le cortège funèbre, divisé en sections que séparaient d'assez longs intervalles. Le corps des fanfares militaires fermait la marche. Le bataillon des sapeurs-pompiers et deux compagnies de chasseurs formaient la haie.

Le cortège a suivi le Grand-Quai, le Molard, les Rues-Basses, la Corraterie, la place Neuve et la rue Galame, pour se rendre au cimetière de Plainpalais, où, devant le tombeau provisoire du duc, que représente un de nos dessins, le président du Conseil administratif a prononcé un discours, qui a été l'acceptation officielle du testament du défunt, lequel a laissé, comme on sait, toute sa fortune à la ville de Genève.

Cette fortune est considérable. Voici, d'après une note qu'ont publiée plusieurs journaux, quel en serait l'état, suivant le compte fourni en 1866 par la maison Baring à l'empereur Napoléon, lorsque le duc de Brunswick se proposait de laisser ses biens au prince impérial: Russe 5 pour 100 (1822), 50,000 liv. st.; Russe 5 pour 100, 50,000; Russe 3 pour 100, 50,000: Turcs 6 pour 100 (1858), 100,000; Péruvien 4 1/2 (old), 80,000; Péruvien 4 1/2 (now), 52,000; Canada 6 pour 100, 50,000; Brésilien 4 1/2, 50,000; Égyptien 7 pour 100, 50,000; Américain 8 pour 100, 100,000; Mississipi 6 pour 100, 25,000; diamants, 200,000; uniformes, 16,000; hôtel Beaujon, à Paris, 60,000.

Total: 933,000 liv. st., soit 23,325,000 fr.

L. C.

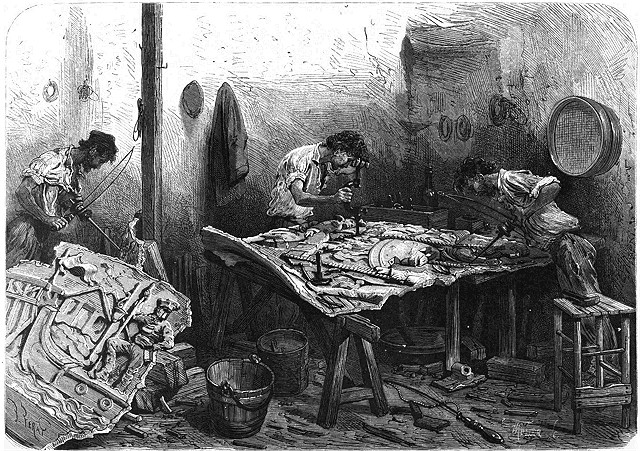

La restauration de la colonne Vendôme

Ainsi que nous l'avons dit dans notre précédent article, les panneaux de bronze de la colonne Vendôme ont été non-seulement déformés et faussés, mais beaucoup ont été fendus, ou bien leurs reliefs écrasés, écornés, ont perdu leurs formes et leurs contours. La restauration de ces pièces est assez longue et exige le concours du statuaire, du fondeur et du ciseleur.

Les panneaux, redressés et ajustés dans l'usine Monduit, Béchet et Cie, sont transportés dans les ateliers de la fonderie Thiébault, établissement aujourd'hui célèbre par les œuvres d'art qui en sont sorties pour orner nos places et nos monuments publics, entre autres le saint Michel de la fontaine de ce nom, la statue du prince Eugène et celle de Napoléon 1er en empereur romain qui surmontait la colonne avant sa chute et qui, lors de la réédification de celle-ci, reprendra sa place sur la calotte terminale.

La première opération consiste à enlever les parties détériorées.

Pour cela, l'ouvrier, armé d'une mèche d'acier à laquelle il imprime un rapide mouvement de rotation au moyen d'un archet, entame le bronze sur plusieurs points successifs, et, avec un ciseau, achève de détacher la partie défectueuse et de préparer le vide ou l'alvéole dans laquelle on fixera la pièce rapportée.

Pour former cette dernière, les panneaux sont livrés au statuaire qui modèle en terre les sections manquantes des bas-reliefs, visage de soldat, jambe d'officier, roue de canon, queue de cheval, etc., puis, ce premier travail achevé, tire une épreuve en plâtre de ses raccords et rend le tout, épreuve et panneau, au fondeur. Le modèle en plâtre sert à former le moule creux en sable à l'intérieur duquel on dirige un jet de bronze en fusion d'une composition identique avec celle du métal qui constitue l'enveloppe de la colonne. L'épreuve définitive en bronze est dégrossie, introduite dans l'alvéole qu'elle doit occuper, et elle y demeure fixée très-solidement au moyen de tenons de cuivre. La forte épaisseur des panneaux, surtout dans les parties où se présentent les reliefs, n'a pas permis de recourir à la soudure, mais l'habileté des ouvriers chargés d'ajuster les raccords est telle que, même en y regardant de très-près, on distingue difficilement les lignes de jonctions.

Quant aux parties absolument manquantes, ou tout à fait brisées, elles devront être refaites par le statuaire suivant les modèles et les dessins que l'on possède des bas-reliefs de la colonne Vendôme, puis moulées et fondues en bronze, et enfin rajustées comme les raccords par des tenons de cuivre.

L'ajustage terminé, raccords et panneaux complétés dans toutes leurs parties, le ciseleur intervient pour enlever les bavures du métal et pour parfaire la jonction des lignes sculpturales des pièces rapportées avec les anciennes demeurées intactes. La mise en couleur de toutes les additions et restaurations suivie d'un nettoyage général du panneau entier achève la série des opérations après lesquelles les plaques seront transportées au chantier de la place Vendôme et mises à la disposition de l'architecte de la colonne, M. Normand, l'habile restaurateur de l'Arc-de-Triomphe. C'est à son obligeance que nous avons dû de pouvoir visiter les ateliers où se restaurent les panneaux du monument, afin de mettre les lecteurs de l'Illustration au courant des opérations multiples et délicates qui y sont entreprises et que le goût de l'artiste, comme l'habileté des ouvriers, promettent de mener à bonne fin.

Mais cette fin, quand la verrons-nous?

Pas aussitôt malheureusement que certains journaux nous l'ont fait espérer, car l'examen de chaque jour amène la découverte à la surface des panneaux de détériorations bien plus nombreuses et bien plus graves que celles entrevues par un premier coup d'œil. Sur une plaque en réparation au moment de notre visite aux ateliers Thiébault, nous avons pu compter une dizaine de points sur lesquels l'ouvrier, le statuaire, le fondeur, le ciseleur, auront tour à tour à exécuter leur travail respectif. Et ces plaques à restaurer ainsi sont au nombre de plus de deux cents.

Ne terminons pas sans apprendre à nos lecteurs que, depuis le 1er juillet dernier, le gardien des travaux de la colonne--qui plus tard sera le gardien de la colonne réédifiée--est le sergent Hoff, si célèbre pendant le siège de Paris par son ardent patriotisme et dont les exploits sont devenus légendaires. C'est bien à ce brave sous-officier qu'appartenait l'honneur d'être le gardien du souvenir le plus marquant de notre ancienne gloire militaire.

P. Laurencin.

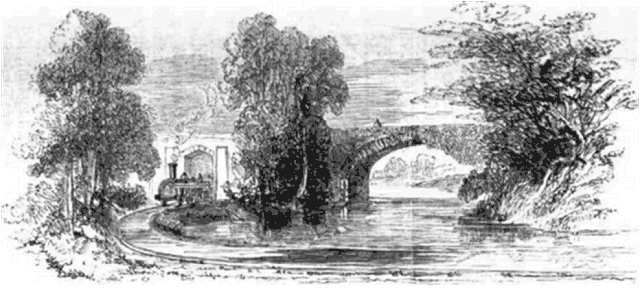

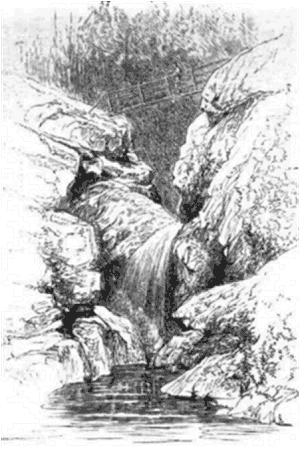

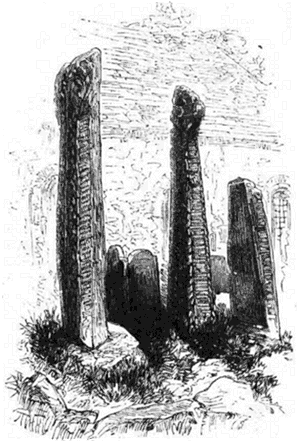

L'île de Man

Parmi les touristes qui visitent l'Écosse et l'Irlande, il en est bien peu qui songent à s'arrêter dans cette petite île placée, comme une sentinelle avancée, à l'entrée du canal d'Irlande, et qui s'appelle l'île de Man. Et cependant, elle mériterait une visite; située à égale distance de l'une et l'autre côte, l'île de Man participe à la fois au caractère des deux pays; elle a de l'Irlande les vertes prairies et les frais ombrages, et de l'Écosse, sur une échelle réduite bien entendu, les escarpements et les ruines pittoresques; du haut de ses sommets les plus élevés, on embrasse le magnifique panorama des côtes irlandaise, anglaise et galloise, un horizon de près de cent lieues. Quant aux sites qu'offre le pays, on peut juger de leur beauté par nos dessins, qui reproduisent les principaux. C'est un véritable jardin que cette île de dix lieues de long sur cinq de large, où tout semble disposé pour charmer l'œil du voyageur. L'île de Man vient d'être dotée d'un chemin de fer qui permet de la parcourir en quelques heures dans son entier; ce chemin de fer en miniature, proportionné à l'étendue de son parcours, n'a que trois pieds anglais, moins d'un mètre, de largeur entre les rails; tel qu'il est, il rendra des services inappréciables à la population industrieuse de l'île et achèvera de rendre facile et rapide une excursion qu'on ne saurait trop recommander à ceux qui ont occasion de la faire.

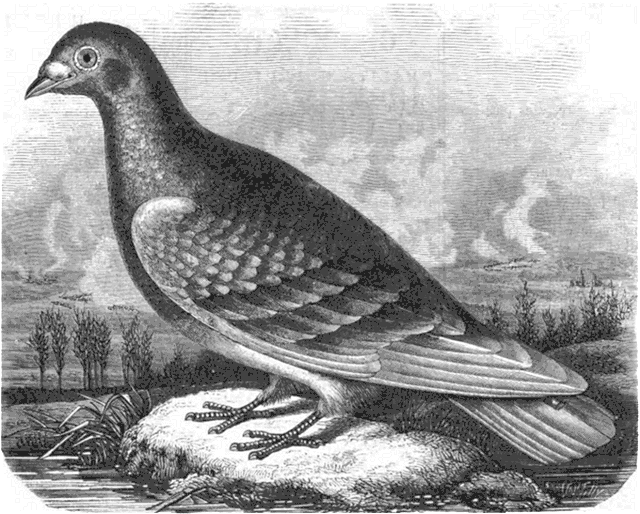

Un héros du siège de Paris

Le gentil oiseau dont nous donnons le portrait est de tous les messagers du siège celui qui a le mieux mérité de la patrie, car il a forcé à cinq reprises successives le blocus prussien.

C'est une femelle de taille moyenne, de forme gracieuse et bien proportionnée, au plumage rouge étincelé. Son œil vif et intelligent est noir, bordé de jaune doré.

Elle est née au mois d'avril 1870, dans le colombier de M. Deroard, secrétaire de la Société l'Espérance. Son père est un robuste pigeon anversois, qui lui a donné son vol soutenu.

Bien avant d'être nubile elle s'était déjà distinguée dans les concours d'Orléans, de Tours et de Blois, qui eurent lieu, comme à l'ordinaire, au printemps de l'Année terrible. Elle devait figurer dans le lancer de Ruffee, cette pierre de touche des pigeons d'élite; mais le gouvernement impérial l'interdit, pour ne point favoriser l'éducation de voyageurs prussiens.

Aussitôt après la proclamation de la République, la société l'Espérance offrit ses services. Elle proposa un grand départ destiné à faire sortir cent cinquante pigeons voyageurs avant l'investissement de la capitale. Mais lorsque l'ordre arriva il était trop tard. Paris était bloqué.

Quand M. Rampont, directeur général des postes, imagina d'employer les ballons au transport des pigeons, on commença un peu au hasard par des oiseaux de second choix. Mais on prit des messagers d'élite pour l'expédition qui eut lieu le 7 octobre avec l'Armand Barbes et le Washington. Notre fille de l'air était une des seize colombes de la plus belle espérance qu'on confia au ballon qui emportait M. Gambetta.

Dès le lendemain elle était de retour à son pigeonnier de la rue Simon-Lefranc. Elle apportait tous les détails d'une expédition mouvementée, dont le résultat avait déjà été transmis par un pigeon lancé avant elle, celui qu'on appela depuis le Gambetta. Son message était daté de Roye, pauvre hameau de Picardie, où les voyageurs l'avaient rédigé à tête reposée dès qu'ils s'étaient sentis hors de portée des Prussiens.

Le 12 octobre, on la mettait à bord du Jules-Favre, qui partait par un vent du sud assez violent. Le retour ne put être immédiat, car il fallut perdre quelques jours pour ramener les pigeons à Tours. Le message qu'elle apporta enfin au commencement de novembre montrait déjà que la France du dehors n'était plus d'accord avec la France du dedans.

Le troisième voyage eut lieu à bord de la Ville de Châteaudun. Cette fois on la lança la première de Réclamville, lieu de l'atterrissage. On lui donna à porter un message laconique, mais si habilement rédigé, avec une précision toute Spartiate, qu'il photographiait la situation.

L'investissement s'élargissait, la saison s'avançait, et les naufrages aériens commençaient. Deux jours avant, le Galilée, percé de balles, était tombé entre les mains des Prussiens.

Le surlendemain, un oiseau échappé au désastre de Ferrières complétait ces nouvelles; il apprenait que le Daguerre, porteur de trente pigeons, était tombé entre les mains de l'ennemi avec les appareils photographiques qui formaient le reste de sa cargaison.

Alors éclata dans la grande cité captive, une véritable panique aérienne. Les départs nocturnes étaient inaugurés. Notre héroïne faisait partie, de l'escouade de trente-six pigeons qu'on confia au général Uhrich. Parti le 18 novembre, à onze heures du soir, ce malheureux aérostat fut ballotté pendant trois longues heures entre deux courants contraires, et ramené à Luzarches, à 30 kilomètres de Paris. Ce n'est pas sans peine qu'on parvint à soustraire à l'ennemi les cages qui renfermaient presque les dernières colombes de l'État. Mais au retour de cette expédition si dangereuse, notre héroïne rapportait triomphalement les dépêches photographiées par le système Dagron. En outre, c'était d'Orléans qu'elle avait été lancée.

Mais quand eut lieu le départ du Denis Pépin, la triste réalité apparaissait évidente. La grande sortie avait échoué. Cette fois encore, notre pauvre colombe put être lancée de Tours, mais c'était au moment où le gouvernement lui-même battait en retraite. Au lieu de dégager la capitale, il allait se réfugier à Bordeaux. La vraie guerre était finie, c'était l'agonie de la défense qui commençait.

Malgré le froid, malgré la bise, malgré les oiseaux de proie, la brave petite messagère regagna une cinquième fois son doux nid, apportant au grand Paris des nouvelles qui, malgré leur caractère sombre, désespérant, n'en étaient pas moins un soulagement.

Une sixième fois elle franchit les lignes ennemies à bord de la Délivrance, nom ironique à la veille de Janvier.

Quelques jours après, la colombe était lancée aux Ormes, à plus de 800 kilomètres de Paris. A peine était-elle en l'air, qu'un coup de fusil qui lui cassait l'aile l'abattait. Mais, rassurez-vous: quand le malavisé trop adroit qui l'avait frappée reconnut les cachets de l'État sur les plumes de sa victime, il entoura de soins la brave et malheureuse volatile, la guérit, et put la rendre à son maître après la capitulation de Paris.

W. de Fonvielle.

LA CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

XVIII

Au moment où Nicolas Makovlof se disposait à ouvrir la porte, il s'arrêta; il venait d'entendre dans le vestibule un bruit de pas et une voix qu'il n'avait pas reconnue, mais qui était celle d'une femme.

Cette femme ne pouvait être que celle que le jeune boyard attendait; cette idée, en traversant son esprit, y produisit une révolution singulière. A bout de résignation, sous la double influence de la jalousie et du désespoir, le doux, le timide, le pacifique marchand abjura tous les calculs de la prudence et de la ruse; aux prises avec une sorte de rage vertigineuse, le mouton devint un tigre prêt à braver la mort, pour assurer sa vengeance.

Il s'élança vers le bureau, y prit le premier poignard qui se trouva sous sa main et se jeta derrière un rideau.

Il était temps: les plis soyeux frémissaient encore que le domestique introduisait dans l'appartement la personne qu'il avait accompagnée.

--Monsieur le comte prie madame de l'attendre quelques instants, dit le valet en s'inclinant respectueusement; il ne tardera pas à rentrer.

Il se retira en refermant la porte.

Nicolas haletait, suffoquait, étranglait dans son asile; il entendait le frou-frou de la robe brodée de la visiteuse, les frôlements de ses bottes sur le tapis, jusqu'aux bruits de sa respiration; il n'avait qu'un geste à faire pour être certain que ses soupçons étaient fondés, et ce geste il ne parvenait pas à l'accomplir. Il se passait en lui ce qui se passe chez le malheureux qui, décidé à en finir avec l'existence, dirige sur sa poitrine le canon d'un pistolet, et dont une force latente, mais invincible, paralyse le coup de doigt suprême; il voulait regarder, il n'y parvenait pas; les draperies, devenues de plomb, résistaient à ses doigts inertes, un nuage obscurcissait ses yeux convulsivement ouverts.

Alexandra, car c'était elle, était entrée du pas ferme de quelqu'un qui cède à une résolution implacable. Elle était vêtue de ses plus riches habits, coiffée d'un magnifique kakoschnik tout étincelant de pierreries; le calme extraordinaire de sa physionomie contrastait avec sa pâleur, qui était excessive; c'était à peine si le pli de ses sourcils, si les légers frémissements de ses narines et de ses lèvres témoignaient de l'agitation de son âme. Elle promena un regard distrait autour de l'appartement et, n'apercevant rien qui fixât son attention, elle s'assit et resta pendant quelques instants plongée dans ses méditations; puis, soit qu'elle cédât au besoin de fortifier son cœur contre une défaillance redoutée, soit que, décidée à punir celui qui l'avait outragée, elle voulût, à l'avance, implorer le pardon du Ciel pour l'action qu'elle allait commettre, elle se laissa glisser de son fauteuil, s'agenouilla sur le tapis et se mit à prier.

Les formules consacrées se succédaient sur ses lèvres avec une précipitation fébrile; mais si ardente que fut l'invocation, elle n'avait pas la puissance d'amollir les lignes froidement rigides de son visage; pas une larme ne vint rafraîchir ses paupières légèrement rougies.

Tout à coup, derrière elle, une voix murmura son nom avec l'accent d'un douloureux reproche. En un clin d'œil Alexandra était debout, s'était retournée et se trouvait en présence de son mari, non moins pâle, non moins bouleversé qu'elle-même.

--Vous, vous ici, s'écria-t-elle en proie à une véritable stupeur.

--Ce n'était pas moi que vous y veniez chercher, n'est-ce pas? répondit le marchand, dont, le désespoir, un instant suspendu par le spectacle de cet étrange et pieux prélude à un rendez-vous, trouvait un nouvel aliment dans l'évidente confusion de la jeune femme; ce n'était pas vous non plus que je m'attendais à trouver dans cette demeure, Alexandra. Comme à mon ordinaire, j'y étais venu afin de mendier cette liberté faute de laquelle je n'ai été, jusqu'à présent, ni un mari, ni même un homme à vos yeux. En moment j'ai cru que le Ciel s'était lassé de m'écraser, que la main du maître s'ouvrirait enfin pour me rendre le bien qu'elle détient. Hélas! cela aura été pour y reconnaître un trésor bien plus précieux et dont je suis autrement jaloux et que le maître m'a volé comme le reste.

Ces paroles, elles étaient empreintes d'une douleur si poignante, qu'Alexandra, profondément touchée, oublia ses récents griefs, et se rapprochant de son mari, essaya de lui prendre la main.

--Nicolas, écoutez-moi, lui dit-elle.

Celui-ci mit quelque rudesse à se dérober à cette étreinte; il ne la laissa pas achever et s'animant:

--Ne parle pas, femme, reprit-il; ta présence dans cette maison te dispense d'un aveu qui ajouterait à ta honte, sans diminuer mes tortures. Je subis en ce moment le juste châtiment de ma présomption.

Il s'arrêta un instant, puis il reprit:

G. de Cherville.

La suite prochainement.

ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE: LE PORT ET LA VILLE DE CARTHAGÈNE.

Entrée de l'Arsenal de Carthagène. La Frégate la Numancia. Vue du port de Carthagène.

Panorama de Carthagène PRISE DE LA MER.

Panorama de Carthagène PRISE DE LA TERRE.

LES THÉÂTRES

Gymnase dramatique.--Un Beau-frère, pièce en cinq actes, tirée du roman de M. Hector Malot, par M. Adolphe Belot.

Le Code n'a qu'à bien se tenir. S'il a pour lui le législateur, le romancier et les auteurs dramatiques le battent en brèche de tous côtés; ils ont depuis longtemps commencé l'assaut en s'introduisant par les interstices laissés ouverts sur le côté moral. Les questions de divorce, de paternité, d'hérédité leur appartiennent, il les débattent, les portent devant le public et leur donnent leur solution à leur manière, c'est-à-dire par l'émotion et le sentiment; ce qui n'est peut-être pas la façon la plus logique de traiter de si délicates matières. M. Adolphe Belot s'est fait particulièrement l'avocat de ces causes laissées indécises entre le légiste et l'auteur.

M. Belot écrit en toge et en bonnet carré; nous lui devons un plaidoyer sous forme de roman et de drame sur l'article 47, relatif à la surveillance des condamnés. Voici qu'il s'attaque aujourd'hui, avec un roman de M. Hector Malot pour dossier, à la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. C'est la jurisprudence du théâtre à côté de celle des tribunaux; je doute fort que les juges en tiennent compte. Ce procès porté sur la scène, aidé de toutes les complaisances de l'imagination, les ferait un peu sourire, et je crois que M. Hector Malot et son collaborateur n'ont prouvé qu'une seule chose: qu'ils sont gens de talent et que ce Beau-frère, pour être une piètre thèse judiciaire, n'en est pas moins un excellent drame.

M. le comte d'Eturquerais, un ancien magistrat, a porté devant le tribunal civil de Coudé une demande d'interdiction contre son fils, le vicomte Cénéri d'Eturquerais. Sur quels faits s'appuie la demande du comte et de son gendre, le baron Friardel? Cénéri a un caractère des plus violents. Cet homme, d'humeur bizarre, fait atteler sur ses terres, qu'il cultive lui-même, des hommes à des voitures de charroi; enfin ce vicomte d'Eturquerais vit dans son château du Camp-Hérout avec une demoiselle Cyprienne, dont il a un fils et qu'il va épouser. C'est sur de tels actes qu'on va interdire Cénéri! Ce n'est pas admissible. M. Belot le sent bien, puisque pour surcharger la prévention le baron Friardel tourne habilement un accident de chasse en tentative de meurtre contre sa propre personne. Mais un meurtre n'est pas un acte de folie, c'est un crime; il relève non d'un conseil de famille, mais de la justice. M. Belot demande donc un trop grand crédit pour sa thèse.

Qui donc est la cause de ces persécutions? Is fecit cui prodest, dit le législateur romain; celui auquel doit revenir le bénéfice de cette odieuse machination contre un beau-frère, c'est le baron Friardel; il a hâte d'arriver à ses fins, car Cénéri touche dans quelques jours à sa vingt-cinquième année; le moment est proche où il peut se marier sans le consentement de son père, et à défaut de Cénéri une femme et un enfant légitime pourraient demander des comptes au baron Friardel, l'administrateur de la fortune des d'Eturquerais. Tous ces considérants relèvent plus d'une étude d'avoué que du théâtre, et jusque-là la pièce se traîne dans une procédure des plus ennuyeuses. Il est temps de sortir de cette toile de basoche ourdie par le Friardel autour d'un pauvre diable. Cénéri se décide donc et vient voir son père pour lui prouver sa lucidité et obtenir le désistement du vieillard. Hélas! le pauvre homme ne s'appartient plus; il est gardé à vue par Friardel, par mistress Forster, une Anglaise qui, sous le prétexte d'élever les enfants de Friardel, n'est que la maîtresse du baron, sous le toit conjugal; le comte est sous la puissance d'un domestique, et cette incarcération morale et physique est si grande que le père, reconnaissant sa cruelle injustice envers son fils, ne peut même pas la réparer. O misère! Voilà donc ce que Friardel a fait de ce vieillard! Et Cénéri exaspéré fait alors une scène terrible, une scène habilement attendue par Friardel, qui a aposté six témoins qui attestent l'état de démence de ce malheureux.

Ce n'est pas tout, il faut le certificat d'un médecin. Un certain docteur Gilet bâcle complaisamment la chose en échange de la promesse d'une croix d'honneur, et sans autre forme de procès Cénéri est conduit dans la maison d'aliénés du docteur Masure. «Laissez toute espérance, vous qui avez franchi le seuil de cette porte.» Ici la parole et le silence sont taxés de folie, folie loquace, folie muette; la soumission un abrutissement, la révolte une folie furieuse, la prière pour la liberté la monomanie du départ. Ce tableau de l'aliénation mentale est des plus pénibles; et le spectateur peu rassuré pour le bon sens de Cénéri, pour le pensionnaire du docteur Masure, pour le docteur, finit par être inquiet de lui-même. Il a passé alors comme du frisson de malaise et d'effroi sur toute la salle. Il était temps que ce drame, qui n'était jusque-là sorti d'une étude d'avoué que pour entrer dans une maison de fous, se relevât énergiquement.

Par bonheur, le quatrième acte est là pour tout sauver. Il est fort bien fait ce quatrième acte, très-émouvant, très-sympathique, et il a eu un prodigieux succès; il était temps de faire passer dans ce cauchemar un courant d'âme humaine. Cyprienne au désespoir n'a plus qu'un recours; elle va droit à Mme Friardel; c'est à la sœur de sauver le frère, et Mme Friardel, jusque-là soumise et vaincue par le baron, ce tyran domestique, se révolte en entendant de telles infamies, s'indigne à de telles cupidités. Son parti est pris; elle exigera la mise en liberté immédiate de Cénéri, et quelle que soit la lutte, elle la soutiendra, dût-elle en mourir.

Forte d'une telle résolution, elle livre à l'avoué Hélouys, à l'ami d'enfance de Cénéri, quatre lettres écrites par le baron à mistress Forster. Cette correspondance amoureuse suffit; elle établit l'entretien d'une concubine au domicile conjugal. Que Cénéri soit donc mis en liberté, sinon le procès commence, ôtant la fortune de la baronne des mains de Friardel pour la rendre à sa famille. Tout ceci est affaire d'avocat. Le Friardel, serré à la gorge par cet ambassadeur de la loi, se débat de son mieux et cède enfin, espérant obtenir de sa femme, ou par force ou par ruse, ce qu'il s'est vu obligé de céder à l'avoué Hélouys. Mais c'est fini, la baronne a reconquis sa liberté, son âme lui appartient maintenant; ni les promesses ni les menaces de Friardel ne pourront avoir action sur elle. Ce que veut cette femme, c'est la liberté de son frère; et le baron vaincu s'exécute de bonne grâce, en homme qui sait encore tirer parti de sa mauvaise action et qui, en demandant au préfet et au tribunal la mise en liberté de son beau-frère, attire à lui toutes les sympathies des honnêtes gens du pays: chose toujours utile.

Cénéri est donc de retour parmi les siens. Mais, hélas! sa raison a succombé dans ce séjour parmi les aliénés. La joie des amis retrouvés, le bonheur de la famille réunie lui feraient peut-être oublier, ne serait-ce que quelques instants, un passé horrible, si la maladresse d'un visiteur ne venait le lui rappeler. La folie éclate de nouveau dans ce cerveau qu'a atteint la séquestration arbitraire. Il se croit encore et toujours poursuivi par Friardel. Le malheureux a la manie de la persécution: manie qui ne finit qu'avec la mort du persécuteur. La famille est en prière. Pour lui, moitié sur le rebord d'un balcon, il cherche Friardel d'un œil hagard; il l'aperçoit l'épée à la main se défendant contre Hélouys; il raconte toutes les péripéties de cette lutte, puis il pousse un cri de triomphe, Friardel est mort, Hélouys l'a tué, et ce n'est point une vision, car l'avoué a positivement tué en duel Friardel, sous les yeux mêmes de Cénéri. Le persécuteur est mort, la folie de la persécution est finie.

Ce drame est des plus émouvants en ces deux derniers actes; il est nettement, vigoureusement fait; il vous serre le cœur, il vous étreint l'esprit, et c'est là le grand défaut de sa première partie; mais il se dégage de cette atmosphère monotone des trois premiers actes par de très-pathétiques situations, et je crois à un réel succès, d'autant plus qu'il est joué à merveille et dans un ensemble qui fait le plus grand honneur au théâtre du Gymnase. Tous les interprètes de cette pièce, tous sans exception, sont grandement à louer. Mme Fromentin lui doit à coup sûr le meilleur et le plus franc succès de sa carrière dramatique. Villeroy a trouvé entre le drame et la comédie ce personnage du baron Friardel, dont il a fait une saisissante création. Pujol donne avec une nature nerveuse et enjouée le rôle difficile de Cénéri. Duval, Landrol, Pradeau, Francès et Blaisot, excellent dans le personnage du docteur Masure, complètent un ensemble des plus remarquables.

Théâtre de La Gaîté.--Le Gascon, drame en 9 tableaux, de MM. Théodore Barrière et Poupart-Davyl.

Voici le théâtre de la Gaîté tout battant neuf et étincelant de dorures prêt à recevoir le nouveau répertoire que lui réserve son directeur, M. Offenbach; il touche à tout ce théâtre; à l'opéra, à l'opéra-comique, à l'opérette, à la féerie, à la comédie et au drame. Il va des Ruines d'Athènes au Roi Carotte; d'Armide à Orphée aux enfers. Il prépare une Jeanne d'Arc de Gomiod, en concurrence avec la Jeanne d'Arc de Meret à l'Opéra. Il emmagasine tous les genres scéniques. Il se dédouble, il se multiplie: vous diriez les Docks de la littérature dramatique. En attendant qu'il déballe toutes ses richesses, il a joué hier mardi son premier drame, le Gascon, drame à grand spectacle, à grands tableaux, plein de coups d'épées, d'escalades, de guet-à-pens, tout vivant des foules, des ballets, des chansons; le tout sous la protection de ce doux nom aimé de la France, Marie Stuart. Le drame va-t-il donc recommencer une fois encore le procès historique de la reine d'Écosse? Non; il laisse cette question soulevée depuis près de trois siècles se débattre encore aujourd'hui par les historiens, et ne prend de tout cela que la poétique légende. Quelle qu'ait été Marie d'Écosse par delà la mer, coupable ou non, le cœur de la France est encore à elle: Marie lui a envoyé dans quelques vers ses derniers adieux, et ce pays de France, se souvenant de ces poétiques regrets, lui a été reconnaissant de cette royale amitié, et a idéalisé son souvenir. Dans cette terre chevaleresque où Marie Stuart a été élevée, on ne touche pas à la reine. MM. Théodore Barrière et Poupart-Davyl ont fait ainsi que leurs devanciers, et le poème d'amour de Marie Stuart reste, comme par le passé, toujours intact.

Ce «Gascon» qui la suivra partout et toujours, qui la conduit triomphante parmi les embûches de ses ennemis à travers les flots et la populace d'Édimbourg jusqu'à son palais de Holyrood, me semble fort être de la famille de d'Artagnan, qui fit tant de merveilles; il en a la désinvolture, la fanfaronnade et l'audace; comme le premier héros de cette race qui faillit sauver le roi Charles Ier et qui affermit Louis XIV sur son trône, il est au service des Majestés, tombées et tombantes. Il n'a au début que la cape et l'épée, et encore n'est-il pas bien sûr de son courage, s'il est plus sûr de sa langue; mais au premier duel le cœur lui vient au ventre et le voilà lancé dans les aventures. La reine n'a qu'à se fier à lui, et par la mordioux! Artaban de Puycerdac n'est qu'un simple Gascon ou il rétablira, en dépit de lord Maxwell et de la reine Elisabeth, la reine d'Écosse sur son trône. A cette entreprise, il recevra bien quelques horions, quelques coups de dague, on le laissera plus d'une fois pour mort, mais de tels personnages ne meurent pas, fussent-ils cloués par terre, l'épée laissée dans le corps sous six pieds de neige: c'est la féerie dans l'histoire. Et puis, il faut que de tels dévouements soient couronnés au milieu des flammes de Bengale du tableau final, et que le Gascon, parti sans sou ni maille de son castel douteux des bords de la Garonne, soit nommé prince par la reine elle-même, à la grande confusion de ses ennemis. C'est ce qui arrive à Artaban de Puycerdac, dont je ne puis vous raconter par le menu toutes les magnifiques prouesses.

Vous verrez le drame; pour moi, je le résume rapidement au sortir du théâtre, après le grand succès qu'il a obtenu: on l'a fort applaudi, et dans cet acte du départ de la reine, et dans ce tableau de l'émeute au milieu des rues d'Édimbourg, et dans cette scène de la neige où Puycerdac, frappé par l'épée des assassins, sauve encore l'honneur de la reine. La chanson béarnaise, le ballet, écrits par Offenbach, ont été chaleureusement accueillis. Les acteurs ont été également fêtés. Lafontaine joue avec une verve endiablée et une finesse toute méridionale ce rôle de Gascon; Clément Just fait avec son talent habituel le traître Maxwell; Alexandre le comique égaye ce drame par un amusant personnage de domestique; et Mme Lafontaine prête le charme de son talent ému au personnage de Marie Stuart. Une charmante personne, Mme Tessendier, a eu les débuts les plus heureux dans le rôle un peu effaré de Stella Roselli.

La semaine dramatique a été des plus chargées, aussi me reste-t-il très-peu d'espace pour signaler la reprise de la Tour de Londres au Châtelet, et de la Timbale d'argent aux Bouffe-Parisiens, où Mlles Judie et Peschard ont donné comme un renouveau à cet interminable succès.

M. Savigny.

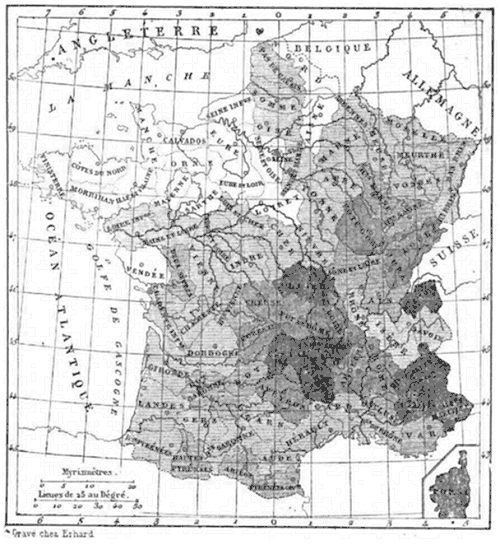

LES VICTIMES DE LA FOUDRE

L'été de 1873 restera célèbre par ses orages et par le nombre des victimes que le feu du ciel aura faites. Nos lecteurs se souviennent encore de l'orage du samedi 26 juillet, pendant lequel la foudre ne tomba pas moins de dix-huit fois, à Paris seulement, et tua un tailleur de pierres à La Chapelle en lui arrachant les chairs du cou et des jambes. Le même orage causa la mort d'un jeune homme à Beliot (Seine-et-Marne), d'une femme à Melun, et d'une autre femme à Aix-les-Bains. Pendant la nuit du 8 au 9 août dernier, la foudre tua un cocher sur son siège, boulevard de Batignolles, une femme rue Vezelay, au moment où elle ouvrait sa fenêtre, et un passant à Neuilly. Le 7 juillet, quatre personnes continuant le préjugé singulier de sonner les cloches pendant un orage, près de Clermont-Ferrand, furent renversées par le tonnerre, venu à l'appel, et deux furent tuées sur le coup. Le feu du ciel est tombé à Essenbach (Suisse), au milieu d'une famille en prière. La mère de famille a été tuée net, une des filles a eu un pied paralysé. Les premiers jours de juin, la foudre a abattu trois maisons à Elbeuf, a tué cinq personnes et en a blessé huit; à Roubaix, elle a tué un jeune homme dans un jardin. A Valréas (Vaucluse), un paysan fut atteint par le fluide électrique, qui le saisit d'abord à la tête, brûla son chapeau, lui rasa les cheveux, lacéra ses vêtements, pénétra ensuite le long des jambes en déchirant complètement le pantalon. Enfin cette œuvre destructive ne s'arrêta qu'après avoir fait sauter les talons des souliers. Il paraît toutefois qu'après un pareil traitement notre nomme n'en est pas mort!

Devant ces chutes fréquentes et meurtrières de la foudre, il est curieux de se demander quel est en définitive le total des personnes tuées ainsi chaque année par le caprice du tonnerre. C'est une statistique que j'ai faite dernièrement en travaillant à mon ouvrage sur l'Atmosphère et les grands phénomènes de la nature. Le résultat est vraiment stupéfiant. Pour nous en tenir à la France seulement, chaque département fournit chaque année son contingent à la statistique des foudroyés.

Le territoire de la France n'est pas considérable, sur la superficie entière du globe, puisqu'il n'en forme que la millième partie. La population de notre pays n'est pas immense non plus, puisqu'il n'y a en moyenne que soixante-dix habitants par kilomètre carré. Cependant, les orages, qui n'ont guère lieu que pendant un tiers de l'année, font un nombre de victimes qui est loin d'être insignifiant. Qu'on en juge! Depuis l'année 1835, où l'on a commencé à relever officiellement cette cause de mort, il n'y a pas en France moins de trois mille quatre cent trente personnes tuées roide par la foudre.

(Agrandissement)

CARTE STATISTIQUE DE LA FOUDRE EN FRANCE

Document tiré de

la deuxième édition de l'Atmosphère, par C. Flammarion.

Ce chiffre donne une moyenne régulière de quatre-vingt-dix par an, sans compter les blessés, que l'on peut estimer à un nombre triple, d'après les comparaisons d'accidents. Les quatre-vingt-dix victimes annuelles de la foudre en France font estimer que dans l'humanité entière il y a environ dix mille personnes enlevées chaque année par le feu du ciel. C'est un chiffre digne d'attention.

Les trois mille quatre cent trente victimes faites par la foudre depuis 1835, ne sont pas également réparties sur les divers départements. Il y a même à cet égard des différences essentielles fort intéressantes. Ainsi, par exemple, il y a des départements où le tonnerre ne tue presque jamais personne, et d'autres où il ne laisse pas échapper une seule année sans laisser les plus tristes souvenirs. J'ai voulu faire la statistique de chaque département, et construire une carte de France teintée suivant le nombre proportionnel des victimes. Elle est formée en divisant le chiffre de la population par le nombre des foudroyés. Telles contrées, comme la Lozère, la Haute-Loire, les Alpes, comptent, depuis 1835, un foudroyé sur deux mille à trois mille habitants; telles autres, comme la Seine, l'Orne, la Manche, ne comptent qu'un foudroyé pour soixante-dix mille ou soixante mille habitants; c'est-à-dire que l'on court trente fois plus de risques à habiter les premières que les secondes. Cette disproportion paraît être le résultat du relief du terrain et des lignes de parcours général des orages.

Remarquons encore qu'il n'y a pas égalité d'accidents entre les deux sexes, le privilège est en faveur du sexe féminin. Il y a vingt-cinq hommes tués pour dix femmes. A quelle cause est due cette galanterie du tonnerre? Probablement à ce simple fait qu'il y a moins de femmes dehors par la pluie. Les accidents de la campagne sont en effet de beaucoup plus nombreux que ceux de l'intérieur des maisons.

Tel est le résumé de la statistique de la foudre en France. Il serait fort curieux de signaler les curiosités inouïes, tout à fait inexplicables, des faits et gestes du tonnerre, qui tantôt déshabille entièrement une personne sans lui faire de mal, et tantôt la réduit en cendres sans toucher à ses vêtements, tantôt donne au cadavre la dureté et la rigidité du marbre, et tantôt fait tomber le foudroyé en putréfaction. Physicien, chimiste et même photographe, le tonnerre est le plus effrayant des prestidigitateurs. Le docteur Boudin m'a même confié un jour qu'il lui croyait de l'esprit. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ces détails, et bornons-nous aujourd'hui à l'appréciation de la statistique funéraire de ce mystérieux agent, si insaisissable et si terrible.

Camille Flammarion.HISTOIRE DE LA COLONNE

Quatrième article (1)

V.--LA STATUE DE CHAUDET

(Suite).

Note 1: Voy. les numéros des 16, 23 et 30 août dernier.

Chaudet avait déjà la satisfaction d'être l'unique artiste devant qui daignât poser le vainqueur d'Austerlitz.

Il eut cet autre succès d'amour-propre de faire prévaloir--quant à l'habillement de la statue projetée--son opinion personnelle sur celle de l'Empereur, renforcée de l'avis du baron Denon.

Il fut donc arrêté que le héros serait représenté pourpre à l'épaule, lauriers au front, s'appuyant de la dextre sur une épée au fourreau, et tenant, de la senestre, le globe symbolique surmonté d'une figurine antique de la Victoire.

Et voilà comment ce fut un véritable empereur romain qui couronna cette colonne de la Grande-Armée, si essentiellement française!

Ajoutons que, pour comble, on s'était imaginé de planter un paratonnerre dans une des feuilles du laurier classique. L'appareil était disposé de telle sorte que le fluide suivît le listel, qui contourne le fût avec les bas-reliefs, pour aller se perdre dans un bassin creusé sous le seuil de la porte.

*

* *

Quant à la valeur artistique de la statue, les appréciations ont varié. Dans le principe, les commissaires chargés de l'examiner en ont fait, dans leur rapport officiel, les plus pompeux éloges. Elle valut même à son auteur un des grands prix décennaux.--Mais depuis, l'école de David a beaucoup perdu de sa faveur première. Et, tout en reconnaissant dans cette œuvre--une fois admis le parti-pris du travestissement--une grande entente du style et de la composition, on s'est généralement accordé à en trouver l'exécution froide, sèche et grêle. Il paraît certain, en effet, qu'elle répondait assez mal aux exigences monumentales de la colonne. En tous cas, il est facile de démêler, à travers les enthousiasmes et les critiques dont ce bronze a été l'objet, qu'il n'eût pas ajouté grand'chose à la gloire de son auteur.

LA RECONSTRUCTION DE LA COLONNE VENDOME.--Restauration

artistique des pièces de la colonne dans l'usine de M. Thiébault.

L'ILE DE MAN.

La jetée.

La Tour de Kirkbraddon.

Le pont de Glenfabba.

Tynwald.

Le cap Douglas.

La cascade de Rhenass.

Ruines scandinaves.

Chaudet est mort quelques mois après la mise en place de sa statue. Il n'avait que quarante-sept ans. On attribue cette fin prématurée au violent chagrin qu'il éprouva de n'avoir pas été choisi pour exécuter le buste de Marie-Louise. Cette hypothèse nous paraît supposer une faiblesse de caractère bien peu compatible avec l'énergie, la décision et--tranchons le mot--la dignité dont le sculpteur avait fait preuve, lors du conflit d'opinions provoqué par le costume de la statue. Aussi n'insistons-nous pas.

1814

Nous avons dit que la colonne devait être comme un gigantesque point d'admiration se dressant au bout de la merveilleuse période militaire écrite par Napoléon. La première campagne entreprise après l'inauguration du monument fut celle de 1812. Là commencent les revers. L'étoile a pâli. La période de gloire était close!

Arrivons au 31 mars 1814.

Paris a capitulé la veille. Les troupes alliées font leur entrée triomphale dans la capitale. Elles suivent les grands boulevards pour se rendre aux Champs-Élysées. On arrive à la hauteur de la rue de la Paix. Là se produit un incident dont les détails sont assez mal connus et l'importance assez vaguement définie.

La plupart des historiens, même parmi ceux qui se sont occupés exclusivement de la Restauration, y consacrent à peine quelques lignes ou n'en parlent pas du tout.

Ainsi Thiers, Capefigue, Vieil-Castel, Lamartine, etc.

N'ont-ils considéré le fait que comme tout personnel à ses auteurs, et, par suite, n'intéressant pas directement l'histoire des partis? C'est probable. Disons que telle est aussi notre manière de voir. Sans doute l'épisode auquel nous faisons allusion emprunte aux circonstances dans lesquelles il s'est produit, un caractère particulièrement déplorable; mais il ne nous paraîtrait pas plus juste d'en faire remonter la responsabilité aux légitimistes que de rendre les républicains comptables des actes de la Commune.

Cela dit, recherchons la vérité sur cet incident, dans les écrivains qui se sont montrés le plus explicites:

*