TABLE DES CHAPITRES

TABLE DES ILLUSTRATIONS HORS-TEXTE

| DU MÊME AUTEUR |

|---|

| — |

| Les Féeries de Paris (Couverture de R. Carabin). |

| Les Soupeuses (Dessins de George Bottini). |

| Le vrai J.-K. Huysmans (Portrait de J.-F. Raffaelli). |

| Poupées de Paris. (Avec des illustrations). |

| Henri de Toulouse-Lautrec (Avec des illustration). |

| Le vrai Rodin (Avec des illustrations). |

| Paris, voici Paris! (Couverture de Sacchetti). |

| Cubistes, Futuristes, Passéistes (Avec des illustrations). |

| Rodin (Bernheim-Jeune, éditeurs) (Avec des illustrations). |

| Rodin à l’Hôtel Biron et à Meudon (Avec des illustrations). |

| THÉATRE |

| (Seul ou en Collaboration) |

| M. Prieux est dans la salle. |

| Deux heures du matin... quartier Marbeuf (Couverture de Géo Dupuis). |

| Hôtel de l’Ouest... Chambre 22. |

| Une nuit de Grenelle (Couverture de Géo Dupuis) |

| Sainte-Roulette. |

| EN PRÉPARATION: |

| Les Pantins de Paris (Avec des dessins inédits de J.-L. Forain). |

| Pierre Bonnard. |

GUSTAVE COQUIOT

PARIS

Société d’Éditions Littéraires et Artistiques

LIBRAIRIE PAUL OLLENDORFF

50, CHAUSSÉE D’ANTIN, 50

—

Tous droits réservés.

IL A ÉTÉ TIRÉ A PART:

Dix exemplaires sur papier de Chine

Numérotés à la presse

Ceci n’est point un LIVRE consacré à Cézanne et à son œuvre. Ce sont de simples notes à ajouter à celles qui ont été publiées déjà. Le livre à écrire est toujours celui que l’on n’écrit pas. Il sera possible de l’écrire quand on ne sera plus étranglé par des considérations de famille et quand on pourra étriller ses contemporains. Que la lâcheté et l’hypocrisie soient définitivement vomies, et désormais tous les livres seront intéressants! Ces présentes notes sont surtout destinées à celui qui, dans cent ans, composera, en toute liberté, le copieux livre que la postérité doit à Cézanne.

G. C.

J’ajoute que ces notes devaient être publiées au mois d’octobre 1914. Je les ai revues, et les voici publiées en cette année 1919.

G. C.

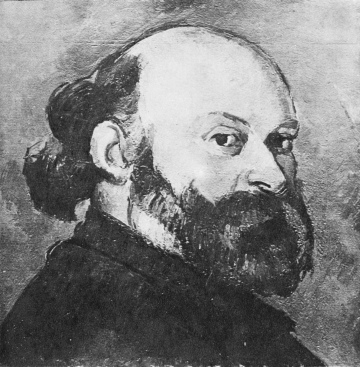

LOUIS-AUGUSTE CÉZANNE

Père du peintre Paul Cézanne

(Photographie)

Fin de Juillet 1914. Marseille. Dans toute la Cannebière, un brouhaha de cris. Le soleil embrase le vieux Port;—les bateaux, alourdis, pèsent de toute leur carêne. L’eau est pourrie et pue. Les cafés regorgent. On attise la flamme patriotique à grandes rasades de vermouth et de bitter. Les tramways secouent leur ferraille. Une foule. C’est certain, le Midi, cette fois, bouge! Aura-t-on la guerre? Ne l’aura-t-on pas?

On s’arrache les journaux. Ils bêtifient, ne savent rien. Passent déjà des gens qui hurlent: à Berlin! à Berlin! Il y a une course de taureaux fixée au 2 août. Elle se fera; et, tout de suite après, s’il le faut, on partira pour la frontière. La flamme patriotique flambe maintenant. On acclame des soldats qui, l’air morne, descendent la rue de Noailles.

Marseille! c’est à dire des Turcs, des Gênois, des Grecs, des Italiens, des Levantins, des tenanciers de bars et de water-closets; une fleur de la France!

Je suis pris là par les tragiques négociations. Et je vois bien que les Prussiens, s’ils bougent, trouveront ici de farouches adversaires; car déjà des cortèges se forment, tapagent, musique en tête et drapeaux déployés.

Deux Août! La corrida n’aura pas lieu! C’est la guerre! Les Italiens ont pris les devants; et, lampions au bout des perches, ils défilent. Mâles accents et chants alternés. On a l’impression que tout le Midi se lève, va parcourir d’une traite les interminables kilomètres qui le séparent de la frontière agressive.

Je suis ici, venu pour me documenter sur Cézanne, à Aix. Je rencontre bientôt des Parisiens notoires que la retraite de Charleroi a inquiétés. Ils s’efforcent de sourire; ils disent qu’ils ont confiance; mais, n’est-ce pas? quelques précautions s’imposent. Moi, puisque je ne suis pas mobilisable, je resterai à Marseille; et, de temps en temps, j’irai à Aix. Tout le monde, du reste, croit que la guerre ne durera pas longtemps; aussi, nous attendons, confiants.

Un jour, quelqu’un m’a dit: «Si vous voulez aller à Aix-en-Provence, ne prenez pas le train, mais prenez le tramway!» Alors j’ai suivi ce conseil.

Dans le Midi, on le sait, tout est sale, tout va de travers, aussi tout est pittoresque. Ainsi, il y a certainement un tramway pour aller de Marseille à Aix; mais le tramway, il le faut prendre d’assaut si l’on veut y quérir une place. Les employés, regardent, indifférents; ou «ils font la conversation». Enfin, l’on se case—et, après d’interminables discussions entre voyageurs et employés, l’on part.

L’on est moins sûr d’arriver. Car même, dès ce début de guerre, ce brinqueballant tramway—électrique—a des pannes. Cela lui arrive d’une façon tout à fait fantaisiste, au bas d’une montée ou au plein milieu d’une descente. Et il n’y a qu’à attendre le bon vouloir d’on ne sait quoi! Mais si le voyage s’accomplit, de bout en bout, quelle route amusante, dès qu’on a débouché d’une interminable grande rue marseillaise, et de ces faubourgs qui suintent la crasse et l’ordure, fourmillant de bars, de boutiques de coiffeurs et d’épiceries rances.

Voici ce microcosme:

Moissons coupées; routes et maisons poussiéreuses; pins et oliviers; maisons avec persiennes peintes vert-véronèse; roches grises et rouges; quelques vignes rares; collines rocheuses avec arbrisseaux; acacias, mimosas; routes très blanches et toits de tuiles grillées;—sous un ciel bleu uniforme pas très intense, doux, un peu dégradé en rose pâli sur l’horizon. Platanes dans les villages; bars toujours.

Et ces noms de stations, charmants: Saint-Antoine, Septèmes, les Peyrets, le Pin, la Malle, Violési-Cabriès, Bouc-bel-Air, la Mounine, Trois Pigeons, Leynes, Frères-gris, Pont de l’Arc.

Et comme ça on arrive à Aix! Avec grandes sonnailles l’inconfortable tramway roule enfin sur le cours Mirabeau, à six rangées de platanes, que les Aixois appellent simplement le Courss. Et il roule comme ça jusqu’à la statue du roi René, épouvantante et morne, comme une borne.

Me voici à Aix. Je pense fortement à la guerre et non moins fortement à Cézanne. Je suis venu ici exprès pour lui, ou du moins pour interroger ceux qui l’ont connu; et j’ai envie de crier mon désir à tout venant.

Premier point: Je vais acheter un plan de la ville d’Aix. J’entre donc chez un libraire qui me dévisage et me répond, sans courtoisie, qu’il n’en a point. Soit! Je verrai à en trouver un plus tard; et j’avise sur le Courss un cocher; car j’ai mon idée de me faire conduire tout de suite chez Mme Brémond, la dame de compagnie qui passa dix années aux côtés de Cézanne. Mais le cocher, pourtant Aixois, ne connait pas plus que moi l’adresse de Mme Brémond. Alors, en calèche découverte, me voilà roulant à travers les rues d’Aix, demandant à tous les échos le nom et l’adresse de Mme Brémond. Premières courses vaines; je me décide alors à aller déjeuner.

A ce moment, une foule de jeunes et vieux Aixois, de femmes, de filles, de chiens et autres aimables spécimens de ce pays veut bien me poursuivre de ses huées et de ses cris. En tête de ce cortège, marchent un brigadier de gendarmerie et un gendarme. Et, à peine suis-je installé à une table, à une terrasse de restaurant, que l’aimable foule redouble ses cris, tandis que le brigadier s’avance et réclame mes papiers. Je les lui présente. Il en prend connaissance, et, d’une voix nette, le voici qu’il crie à la foule: «Citoyens, monsieur est un Français comme nous; c’est un frère!» Des bravos éclatent; et, avec regret, la très précautionneuse foule se décide enfin à me f... la paix!

«Un espion! J’ai été pris pour un espion»! O patrie de Cézanne, combien j’ai admiré depuis cette minute ta vigilance patriotique aux premiers jours de la guerre; toi qui, à des centaines, des centaines de kilomètres des Prussiens, passais pour refroidie, indifférente à l’invasion! O braves Aixois, quel poète chantera pour vous un los aux pieds de votre montagne sacrée, la Sainte Victoire, où Marius rossa les Teutons! Vous voyez, poilus du Nord, le Midi bougeait, et depuis, vous le savez, il a largement bougé, pendant toute la grande guerre! Ah! les braves gens!

Et je pensais, moi: Ainsi Cézanne, le grand Cézanne, notre grand Cézanne est né parmi ces attentives sentinelles de l’extrême-arrière. Alors, avant que de parler de lui, de ne parler que de lui, voyons donc comment se présente cette héroïque ville d’Aix-en-Provence.

Vieux hôtels déchus, amas de rues commerçantes. Ville écrasée sous sa magnificence ancienne, véritable splendeur vraiment alors entre le bagne de Toulon et les mercantis marseillais. Aujourd’hui, seulement de la noblesse épuisée et du négoce restreint.

Que font alors ici encore archevêché, une Cour d’Appel, des Facultés de Droit et des Lettres, des écoles des Beaux-Arts, un Musée enfin qui l’emporte il est vrai mille fois sur celui de Marseille, si indigent que tout dégoût s’affirme?

Oui, Aix, ville morne, ville morte. Rues silencieuses où vivent, où s’ankylosent de très vieux fossiles; où des forbans ont élu domicile dans de beaux hôtels chenus, et souillent de leur présence les larges escaliers de pierre que montait et redescendait avec tant d’aisance, le Mignon duc de Villars, gouverneur de Provence, à la lèvre fleurie et au derrière complaisant.

Aix, ville désuète, figée, maintenant hors d’âge. Sur ton Courss, le côté gauche, en regardant la statue du roi René, c’était autrefois la roture qui se le réservait, n’empiétant pas sur le côté droit, le côté de la noblesse, le côté des hôtels aujourd’hui rongés, vidés par les créanciers, le côté des fausses merveilles, le côté des cariatides de l’hôtel d’Espagnet, par exemple, hideuses sculptures d’un cloutier, et qu’un haut fonctionnaire des Beaux-Arts spécialement choisi et honoré par notre République, feu Larroumet, attribua simplement à Puget!

Aix, enfin, vieux visage qui n’a plus rien à nous dire. Ville antiquaille, ville aux nobles rampes de fer, aux balcons suintants, aux vastes salles que ne traversent plus que les galops des rats, quand la ville est endormie dans sa béatitude bigote et voluptueusement égoïste.

Mais voici qui est mieux: Aix, ville benoîte, sommeillante, c’est sur ton Courss, côté de la roture, qu’allait, pour nous donner un jour le peintre Paul Cézanne, venir, en l’année 1825, s’installer, comme marchand chapelier, Louis-Auguste Cézanne, né vers 1797, au village de Zacharie (Var).

*

* *

Rappelons que la chapellerie—en poils de lapins—était alors la grande industrie d’Aix-en-Provence. Voulant aller vite, Louis-Auguste Cézanne s’associa tout de suite avec les sieurs Martin et Coupin, chapeliers. Alors les plaisantins de dire: «Martin, Coupin et Cézanne (seize ânes) font dix huit bêtes!» Dire absurde, car les trois associés, aussi malins l’un que l’autre durent bientôt se séparer; et le père Cézanne alla se réinstaller, c’était vers 1848, toujours sur le Courss, mais cette fois au coin de l’ancienne rue des Grands-Carmes, qu’on appelle maintenant rue Fabrot.

Si vous voulez des renseignements sur le père Cézanne, attendez-vous à des choses contradictoires. Pour les uns, le père Cézanne fut une sorte de père Grandet, autoritaire, bien avisé et avare. Et l’on vous entasse pour ce dire je ne sais combien de faits justificatifs. Pour les autres, le père Cézanne fut, au contraire, un exemple humain de la plus rare espèce. En tout cas, un Aixois, qui m’a accablé de plus de renseignements que je n’en saurais raconter, veut bien se souvenir vers les années 1878-1880, d’un beau vieillard, avec ce signalement physique: taille au-dessus de la moyenne, profil fin, figure entièrement rasée, yeux vifs, rusés, regard profond, front chauve et cheveux blancs. Confrontez donc avec le portrait ici reproduit. Quant à sa mise, elle était simple et modeste. Singularité principale: des souliers en cuir blanc (on nomme ainsi, en Provence, les chaussures que portent les gens de la campagne); et, cela, afin d’économiser le cirage! Mais, toutefois, sortait-il pour ses affaires ou voyageait-il, alors il chaussait des souliers noirs et bien cirés, complétés par un «haut-de-forme». En temps ordinaire, cependant sa casquette lui suffisait; sa casquette, vraiment, car c’était lui-même qui l’avait coupée et parée d’une visière fort longue. On disait à ce propos, à Aix: «As vi lou liché daou pero Cézanne?» As-tu vu le louchet du père Cézanne? Et lui, madré, retors, très prudent, il laissait dire, racontant seulement volontiers que, dernier survivant de nombreux frères et sœurs, c’était lui, Cézanne le pichot (ou petit), qui assumait la chance enfin venue de toute sa famille.

Il aimait l’argent, c’était là un fait positif. Aussi, après s’être séparé de ses associés Martin et Coupin, avait-il eu l’idée de placer son argent chez ses clients. Cela bientôt lui avait donné le goût de la banque. Précisément, la Banque Bargès, la seule qui existât alors à Aix, rue Ancienne-Madeleine, venait de tomber en faillite. Et dans cette banque le père Cézanne avait vite reconnu en la personne du caissier, le sieur Cabassol, un gaillard rusé et madré que Bargès,—d’où sa déconfiture, n’avait jamais voulu écouter. Aussi, sans plus chercher d’histoires, le père Cézanne proposa tout de suite à Cabassol de s’associer avec lui et de fonder une banque au capital de 100.000 francs. Aussitôt dit, aussitôt fait; et les deux associés s’installèrent rue Boulegon, dans un immeuble qui appartenait à la famille Cabassol.

Les deux compères s’entendirent à merveille; et l’on s’amuse encore à Aix des deux vieux finauds, Cézanne et Cabassol, qui, toujours l’un s’appuyant sur l’autre, menèrent la banque tant et si bien que lorsqu’ils se séparèrent en 1870, ils avaient tous les deux fait fortune. Et sans nul risque jamais, d’ailleurs; car un emprunteur douteux se présentait-il; en sa présence, le père Cézanne disait à son associé: «Qué n’en pensa Cabassoou?» Et cela signifiait «Refusons le prêt!» Le père Cézanne connaissait heureusement à un sou près la situation de tout Aix et environs.

Il s’était décidé, le 29 janvier 1844, à épouser une de ses ouvrières, Anne-Elisabeth-Honorine Aubert, née à Aix. Il légitimait ainsi les naissances de ses deux premiers enfants: Paul Cézanne, le peintre, né le 19 janvier 1839; et Marie Cézanne, née en l’année 1841; tous deux nés passage Agard, un passage étroit sis à côté de sa boutique. Sa seconde fille, Rose Cézanne, naquit en 1845.

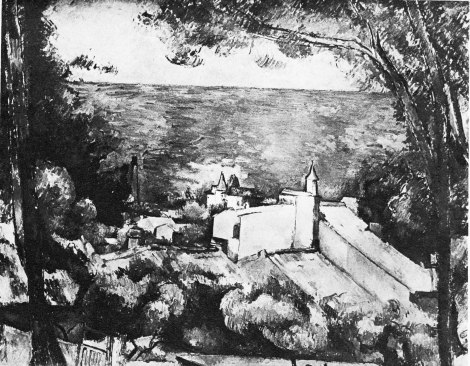

LE JAS DE BOUFFAN (Façade sur le jardin)

PHOTO DE L’AUTEUR

En l’année 1859, il se découvrit un beau jour des goûts champêtres. Un domaine situé à deux kilomètres environ d’Aix, sur la route de Galice, qui va au château de Galice, était précisément à vendre: c’était le Jas de Bouffan (un jas, c’est l’endroit où l’on mène paître les troupeaux, et buffa désigne le vent qui souffle avec violence). M. de Joursin, le propriétaire, vendit au père Cézanne ce domaine pour la somme de 80.000 francs. Il y avait une grande bâtisse carrée (construction du XVIIe) à usage d’habitation, de vastes terrains (15 hectares clos de murs) et une ferme attenante.

Le père Cézanne avait acheté ce domaine pour se reposer le dimanche, comme un bourgeois dans toute province a sa vigne ou son clos.

Plus loin, je reparlerai de ce Jas de Bouffan, qui devait rester entre les mains du père Cézanne un trop grand domaine inutilisé; et acheté surtout, disent les Aixois, par ostentation.

Et j’arrive à Paul Cézanne, peintre.

*

* *

Comment, dès l’âge de raison, va-t-il s’accorder avec Aix et les Aixois?

Comment aussi va-t-il s’accorder avec son père et avec sa mère?

Comme le père Cézanne est riche, l’enfant est placé naturellement au collège de la ville, le collège Bourbon, devenu aujourd’hui le lycée Mignet. Ainsi qu’en toutes les villes, mêmes laides et sempiternelles bâtisses, grandes cours vides, nues. Avant tout, il faut attrister les enfants. Cela se produisit non moins naturellement pour Paul Cézanne, qui rencontra là ses premiers amis: Fortuné Marion, qui deviendra professeur à la Faculté des sciences de Marseille, archéologue et géologue et dont Cézanne fera le portrait en 1865; Collot, qui fut professeur à la Faculté des Sciences de Dijon; Numa Coste, publiciste; Baille, qui deviendra un «Bourgeois»; et enfin avec quelques autres, Emile Zola dont la mère est grecque, et dont le père, un gênois, est chargé de construire près d’Aix le barrage qui portera son nom.

Ces premières années de collège n’apportent que les seules joies des courses à travers champs, sur la route du Tholonet, aux Pinchinats, à la Sainte-Baume, à Saint-Antonin ou à Puy-Ricard.

Le 12 Novembre 1858, Paul Cézanne est reçu bachelier ès lettres, avec la mention assez bien. Il prend ensuite huit inscriptions en 1858-59 et 1859-60; et, le 29 novembre 1859, il passe le premier examen de bachelier en droit. Il est reçu.

Entre temps il a appris la musique au collège Bourbon, en compagnie de Zola et d’un camarade nommé Marguery, qui deviendra avoué à la Cour d’appel d’Aix. Leur professeur de musique fut Henry Poncet, ancien maître de chapelle de la métropole d’Aix (Saint-Sauveur), et père du Directeur actuel du Conservatoire: M. Joseph Poncet. Maintenant, par le recul, on ne voit pas très bien, je l’avoue, le grave Paul Cézanne jouant du piston! mais il est néanmoins acquis que Marguery, Zola et lui, Paul Cézanne, firent partie de la musique des Amateurs, qui avait la gloire de jouer aux processions et aux fêtes: Marguery, 1er piston; Paul Cézanne, 2e piston; et Emile Zola, clarinette.

Mieux encore, s’imagine-t-on Paul Cézanne dévoré de passion cynégétique? Cependant, une année, tandis qu’il préparait son droit, il prit un permis de chasse; et, sans s’estropier, heureusement, il partit de l’avant, essayant de tuer des petits oiseaux: alouettes, culs blancs, etc. Zola et un ami commun, Jacques Boyer, décédé notaire à Eyguières, chassèrent même un jour avec lui dans les plaines de Puy-Ricard; mais ils blaguèrent tout le temps Cézanne sur sa maladresse. «Tu es incapable de rien tuer, lui disaient-ils, tu manques tous les coups!»—On va bien voir!» répond Cézanne; et il jette son chapeau en l’air, épaule et va tirer; quand Zola le devance, et placé immédiatement sous le chapeau, le crible de petits plombs. Le chapeau retombe, mitraillé. Furieux, Cézanne s’empare alors de ce qui avait été son couvre-chef; et il se sauve à grandes enjambées. De ce jour-là, il fut dégoûté de la chasse; moins tenace que Tartarin, à qui Daudet prête une aventure de chasse à la casquette, sans avoir peut-être connu l’aventure arrivée à Cézanne.

Au fond, Paul Cézanne s’ennuyait malgré chasse et musique. Il faisait son droit, sans passion. Son père ambitionnait naturellement pour son fils une situation considérable, justement honorée par de séculaires hommages. Une charge de notaire ou d’avoué, par exemple. A Aix, on n’avait d’yeux que pour ces hauts magistrats des affaires. Paul Cézanne se laissait tirailler par son père, qui voulait imposer une situation, et par Zola qui, hanté déjà de gloire littéraire, ne pensait qu’à Paris. Mme Cézanne, la mère, n’avait pas une décisive autorité pour soutenir son fils; néanmoins elle put obtenir déjà que Paul entrerait à l’école du Musée d’Aix, pour y dessiner, puisqu’il le voulait; et, que maintenant, c’était là la seule chose qui pût l’intéresser.

Le premier professeur de Cézanne à cette école fut Joseph Gibert, mort en 1891. Il enseignait le modelage et le dessin d’après le modèle vivant. Un nommé Meissonier y posait souvent. Je possède une académie estompée par Paul Cézanne d’après ce modèle.

Mais un jour vint que Zola, installé enfin à Paris, réclama par d’enthousiastes lettres la venue de son ami Cézanne. On imagine quel accueil réserva le père Cézanne à ce désir de rejoindre Zola à Paris. Le désaccord éclata complet entre le père Cézanne et son fils qui ne demandait rien moins qu’à «mal tourner». Au reste, c’était plus simple: le père Cézanne n’entendait rien au dessin, à la peinture; et il exigeait que son fils fît ce qu’il ordonnait, c’est-à-dire qu’il se créât une situation honorée et rémunératrice. C’était bien le moins que l’argent gagné dans la chapellerie et dans la banque attirât sur lui, par son fils, d’estimables hommages.

Mais Aix, mais la situation future ne pouvaient plus retenir Cézanne.

Il détestait déjà ses compatriotes uniquement préoccupés de négoces et d’affaires. Il brûlait d’une révolte instinctive contre ces commerçants que le voisinage de Marseille gavait d’une ardeur excessive; ces commerçants dont pas un à coup sûr n’avait visité le Musée, où tout de même quelques toiles rehaussaient de beauté le lieu. Oui, aucun de ces trafiquants ne connaissait la Chaste Suzanne, de Rubens; la Vierge au donateur, du Maître de Flémalle; les Soldats jouant aux cartes, des frères Le Nain;—ou encore le portrait du duc de Villars, par La Tour?... En vérité, ces gens-là ignoraient tout; et il n’y avait qu’à les voir au café, bruyants et satisfaits pour deviner quels épais inconscients étaient tous ces négociants Aixois. Aix, enfin! Aix n’avait plus rien à lui dire; il connaissait par cœur les seules choses louables: l’Hôtel de Ville, dont l’architecture sans réel imprévu plaît; la Halle aux grains; le cloître de la cathédrale Saint-Sauveur; et quelques autres aspects encore dont il eût pu, certes, dessiner de mémoire les seuls accents à retenir. Les rues, également, les rues étaient pour lui des couloirs de cage où il promenait son désœuvrement, sa misanthropie commençante, son éloignement bourru des autres hommes, lui qui ne pouvait se satisfaire des plaisirs faciles des étudiants ses camarades, plutôt ses ennemis. Oui, entre lui et Aix et les Aixois le désaccord s’établissait complet, comme il l’était entre lui et son père, le banquier Cézanne, têtu, obstiné, ne pouvant point comprendre que le fils d’un homme riche comme il l’était, s’obstinât à vouloir pendant toute sa vie dessiner et peindre,—deux mots qui, d’ailleurs, n’avaient aucun sens.

En vain, Mme Cézanne, la mère, et Marie Cézanne, la sœur, intervenaient en faveur du fils et du frère. Le père Cézanne ne cédait pas. La lutte, toutefois, heureusement pour Paul Cézanne, dura. Elle se prolongea pendant tout le temps qu’il fut placé chez un avoué, le plus inutilement du monde. Et, un jour de grâce enfin, le père Cézanne se rendit. Soit! On allait essayer! Et, mieux même, ce fut lui qui un beau jour se mit en route pour Paris, avec sa fille Marie, pour y conduire son fils.

Enfin, c’en était fini des rues tristes, des maisons jaunes à toits plats, des mornes colonnes du Palais de Justice, de la solennelle porte de la Faculté de Droit, et de tout enfin! A Paris, c’était Zola qui l’attendait, lui, Cézanne; c’était la peinture, c’était le Musée du Louvre; c’était son bonheur enfin épanoui, largement, complètement.

Le père Cézanne et Marie Cézanne repartis pour Aix, Cézanne s’installa dans un hôtel meublé de la rue des Feuillantines, et il choisit, pour y dessiner, l’Académie Suisse, sise au quai des Orfèvres.

Voici alors les débuts d’un autre Provincial à Paris.

Il va s’y comporter le plus timidement du monde, et en conservant tout son tempérament. S’il s’agit d’un déraciné, Cézanne l’est tout de suite, tout à fait, complètement, absolument; et, dans l’avenir, tant qu’il restera à Paris, nous pouvons déjà dire qu’il sera de tous les Provinciaux venus pour conquérir Paris celui qui aura été le plus dépaysé, c’est-à-dire qu’il gardera jusqu’à la fin le sang de son terroir, l’empreinte de sa Province et de sa Provence, jusqu’à l’accent qu’il ne pourra et qu’il ne cherchera du reste jamais à transformer.

Tout bourru il était à Aix, tout bourru il restera à Paris. Il ne perdra point sa timidité de jeune homme pas affranchi; il travaillera ici comme il travaillait déjà là-bas, grognon, de mauvaise humeur, emporté, incivil quand on l’agacera ou, si, devant lui, on affecte des attitudes poseuses, avec des propos qui lui soient hostiles.

Aujourd’hui l’Académie Suisse n’est plus; elle a disparu en même temps que le cabinet du dentiste populaire Sabra, qui fut longtemps installé à la tête du pont Saint-Michel. Les agrandissements du Palais de Justice ont jeté bas ce coin si pittoresque du vieux Paris.

L’Académie Suisse et le cabinet Sabra se trouvant sur le même palier, vous voyez les divertissantes confusions qui éclataient. Seuls, les patients les prenaient mal; et beaucoup devaient s’enfuir à tout jamais en voyant chez le dentiste—s’étant trompé de porte—des modèles nus dressés ou assis sans pudeur.

Cette Académie Suisse était une académie entièrement libre. Personne n’y venait corriger. Elle ouvrait de bonne heure, dès six heures en été; puis, passé l’après-midi, il y avait un cours de sept heures à dix heures du soir. Trois semaines, on avait un modèle homme; l’autre semaine du mois, un modèle femme.

Cézanne s’y montra très assidu. Il y connut Guillaumin—et Pissarro, alors installé à la Varenne-Saint-Hilaire et qui ne travailla jamais chez Suisse, mais qui souvent y venait voir son ami Oller.

C’est dans ce temps là aussi que Cézanne et Guillaumin souvent partaient de concert pour aller dessiner et peindre—avec quelle technique serrée!—dans l’ancien parc d’Issy-les-Moulineaux, aujourd’hui morcelé.

Tous deux—et d’autres peintres mêmement—croyaient alors violemment en Courbet.

Mais Cézanne, lui, vénérait aussi Rubens et Delacroix. Et déjà il exprimait rageusement et fortement ses opinions, ne ménageant point les interlocuteurs qui ne pensaient pas comme lui.

Il avait retrouvé Zola avec joie; Zola déjà nettement doctrinaire, et qui ne songeait, lui, qu’à arriver. Cézanne, très sensible, subit là le premier choc à son amitié de collège. Il ne retrouvait pas le Zola qu’il avait connu à Aix; et son ennui fut tel que, pris brusquement de regret, il ne tint pas en place qu’il ne repartît pour Aix, ne sachant trop comment il allait maintenant vivre.

LE JAS DE BOUFFAN

(La Serre)

PHOTO DE L’AUTEUR

C’était en quelque sorte un autre retour d’enfant prodigue. Le père Cézanne ne cacha point sa joie de reprendre son fils. Mais à Aix l’envoûtement de Paris recommença; Zola relança Cézanne par de nouvelles lettres ardentes, et voilà Cézanne renouvelant ses supplications pour repartir. Sa mère lui vient encore en aide; il repart.

Il se logea cette fois Boulevard Saint Michel, reprit ses séances à l’Académie Suisse, et décida qu’il se présenterait au concours d’admission de l’Ecole des Beaux-Arts.

Il fut refusé. Mais il trouva une compensation à cet échec en se liant avec Guillemet, qui, venu à Aix, obtint du père Cézanne que son fils aurait enfin une pension régulière pour qu’il pût désormais être peintre à Paris.

M. Vollard (dans son livre si curieusement pittoresque), M. Vollard raconte:

«En cette année 1863, Cézanne fit la connaissance de Renoir. Celui-ci vit un jour entrer dans son atelier un de ses amis, Bazille, avec deux inconnus qu’il présenta à Renoir: «Je vous amène deux fameuses recrues.» C’étaient Cézanne et Pissarro. Cézanne connut aussi vers la même époque Manet, à qui il fut présenté par Guillemet. Il fut tout de suite pris par la force de réalisation de Manet. «Il crache le ton!» s’exclamait-il, seulement, à la réflexion, il ajoutait: «Oui, mais il manque d’harmonie et aussi de tempérament.» C’était d’ailleurs bien simple. Cézanne avait divisé la peinture en deux genres: la peinture «bien couillarde» la sienne; et la peinture qui n’était pas «couillarde», celle des «ôttres». De cette seconde catégorie était notamment Corot, dont Guillemet lui parlait sans cesse; à quoi Cézanne répondit un jour: «Ton Corrot, tu ne trouves pas qu’il manque un peu de tempéremmenn?» Il ajouta: «Je viens de terminer le portrait de Valabrègue (un ami connu chez Zola), le point lumineux sur le nez, c’est le vermillon pur!»

Manet trônait alors au café Guerbois, situé à l’entrée de l’Avenue de Clichy, et où se rassemblaient les jeunes peintres et les écrivains de la pseudo-école des Batignolles.

Au café Guerbois, comme dans toutes les parlottes de ce genre, on élaborait toutes les conquêtes de l’avenir; on préparait tous les champs de bataille pour y combattre tout ce qui était officiel. Fantin-Latour, Guillemet, les graveurs Desboutins et Belot, le critique Duranty, le sculpteur et poète Zacharie Astruc, Léon Cladel, Burty, Degas, Stevens, Monet et Renoir, Bazille et Zola y étaient les plus assidus. D’abord enrôlés pour les mêmes victoires, sous la même bannière, au fur et à mesure que les jours passaient, des antipathies, des jalousies, des haines ne tardèrent point à éclater entre tous ces commensaux. Cézanne, de plus en plus déraciné et s’ennuyant de plus en plus, se laissait traîner dans cette fosse aux ours; et déjà il enrageait d’entendre Zola se célébrer tous les soirs. Puis, Manet également l’irritait. L’élégance, le parisianisme, l’esprit et les allures de ce peintre dandy lui étrillaient fortement les nerfs; car, lui, Cézanne, il se rendait compte qu’il pesait peu, avec sa mise presque bohême, même et surtout avec son sacré accent, qui eût pu sonner moins avec un parler lent; mais il n’avait nul moyen de calmer la violence de ses emportements, condamné à rester en somme un sacré bougre de Provençal, à coup sûr mal embouché. Et puis quoi, ce Manet, son originalité, ne sautait pas tellement aux yeux! Il suivait toujours quelqu’un en somme; et ses sacrés noirs qu’on vantait tant, il les avait bien volés aux Espagnols; même les sujets venaient de Goya; et ce que c’était autrement moins fort! Zola avait beau défendre Manet; il n’en était pas moins vrai que ce n’était pas le grand homme qu’il voulait imposer. D’où discussions véhémentes, frénétiques, dont Zola sortait découragé, se disant déjà que Cézanne, hélas! n’arriverait jamais à rien, puisqu’il ne comprenait décidément pas toute la souveraineté que Manet affirmait.

Car, en somme, toute la vérité était là: Manet était déjà consacré par de vraies et hautes œuvres; tandis que Cézanne, lui, n’avait peint que des portraits en somme barbares ou des compositions, comme la Femme à la puce ou l’Après-midi à Naples, presque ridicules. Et tout cela sculpté, raviné, crépi dans une pâte épaisse, lourde, comme un champ retourné.

Et, inexorablement, Zola citait à Cézanne, dans cet ordre d’idées: Le Jugement de Pâris; le portrait du nègre Scipion; le Portrait de Marion; etc., etc. A quoi, Cézanne, bondissant, répondait que lui, au moins, il n’était le plagiaire de personne; pas plus de Courbet que de Delacroix; et que s’il s’infiltrait tout de même du romantisme dans ses œuvres; eh bien! que ce romantisme là était à lui, bien à lui; et qu’il avait bien le droit, pour ses débuts, de vivre dans l’atmosphère de son temps; et que, ma foi, plus tard, on verrait!

Ce sont certainement ces discussions qui poussèrent Cézanne à envoyer au Salon officiel, en 1866, ces deux tableaux déjà nommés: L’après-midi à Naples et la Femme à la puce. Reçu, il en tirait une force incontestable. Il s’était soumis au jugement des autres; et ces autres le considéraient, qu’on le voulût ou non, comme un peintre.

Mais les deux tableaux furent refusés. C’est alors qu’il écrivit au Surintendant des Beaux-Arts, de Nieuwerkerke, pour lui dire «qu’il ne peut accepter le jugement illégitime de confrères auxquels il n’a pas donné lui-même mission de l’apprécier...» et il demande «à en appeler au public et être exposé quand même!» et il termine: «que le salon des Refusés soit donc rétabli!»

Vaine protestation! Il put d’ailleurs vite se consoler en pensant que beaucoup de vrais peintres, ont été logés à la même enseigne. Et enfin, Monet. Renoir, Pissarro ne triomphent pas plus que lui. Ils se débattent tous dans les pires ennuis: tandis que, lui, en somme, il a sa pension régulière et tout le temps devant lui pour l’imposer quand même sa sacrée peinture à coups de poing, à coups de pied dans le c... de tous «ces salops-là qui officient sur les ordures de leur Salon!...»

Que si, ici, l’on s’étonne de me voir présenter ainsi Cézanne, violent et peu courtois,—reproche qui a été maintes fois adressé au livre de M. Vollard,—il faut tout de même se dire que Cézanne était et restait un homme incivil, malgré l’exemple du dandy Manet, lui, spirituel et de correcte distinction.

Aussi, ne faut-il pas s’étonner si Cézanne ne tenait guère en place, regrettant Aix quand il était à Paris, et Paris quand il était à Aix. Heureusement quand il se vomissait trop, il f... le camp là où il pouvait voir des tableaux de Delacroix et de Courbet.

Il les admirait profondément, certes; mais après les avoir bien admirés, il s’entêtait dans sa peinture à lui, et rageusement, avec la ténacité d’un bœuf, mais s’irritant contre tout, il se remettait à maçonner à pleine truelle dans le plâtre coloré qu’il arrachait de sa palette. Et, assurément, nul ouvrier ne fut plus opiniâtre, plus passionné que lui. Ah! alors, on pouvait bien lui demander après d’aller poser chez Guerbois. La vérité, c’est que de plus en plus, il les em... tous ces lapins là-bas qui soignaient leurs propos, qui faisaient des effets de cravate, qui éculaient les potins de Paris, qui s’ahurissaient des prix de vente des tableaux officiels, qui, tout en proclamant leur indépendance, se révélaient plus bas que des Bourgeois et plus bêtes que des Politiciens. Ah! non! mille fois non! tout valait mieux que çà, même Aix;—et, Cézanne, alors abreuvé de dégoût, du dégoût de tous ses confrères, brusquement, repartait.

Il y avait alors au Jas de Bouffan une vaste salle, au rez-de-chaussée, à usage de buanderie, et qui servait plutôt de dépôt pour les objets les plus hétéroclites. Mais au moins les murs en étaient à peu près nus; et cela un jour donna l’idée à Cézanne de peindre à même ces murs.

Il commença par le portrait de son père, qu’il représenta assis dans un fauteuil et lisant son journal: puis vint le portrait de son ami Achille Emperaire, un peintre aixois, qu’il appelait, en mémoire d’Homère, le bouillant Achille, alors que le bougre était simplement le plus pacifique et le plus sommeillant des lendores.

Et, ensuite, comme il exécrait Ingres, il entreprit, à la manière du peintre raphaélesque, de représenter dans le fond de la salle les quatre Saisons, d’après des figures d’un numéro du Magasin pittoresque. Ces quatre grandes figures mâtinées dirait-on, avant la lettre, au moins pour le premier, du douanier Rousseau et de Botticelli, furent signées: Ingres, et datées: 1811.

Enfin, coup sur coup, Cézanne peignit toujours sur les murs, le bal champêtre, d’après Lancret; le Christ ressuscitant Lazare; la Madeleine repentante; les Contrastes (deux têtes: une tête d’homme et une tête de femme);—enfin une grosse Baigneuse, vue de dos.

Le père Cézanne laissait faire son fils. Tout de même, à propos de cette dernière peinture, le père Cézanne crut devoir dire un jour: «Voyons, Paul, tu as des sœurs; comment as-tu pu faire une grosse femme nue?» A quoi, Cézanne de répondre: «Mais, mes sœurs n’ont-elles pas des culs comme vous et moi?»

Au fond, Cézanne se plaisait dans ce Jas de Bouffan, où enfin il trouvait la paix! C’était tout autour de lui la solitude, le silence; et si un chien de la ferme aboyait (il avait horreur des chiens), vite, on galopait aux trousses de la bête pour la museler. A part cela, tout autour de lui, des champs, de la lumière.

Il avait installé un petit atelier au dernier étage, sous la corniche à la gênoise; et de là il s’abreuvait de l’admirable montagne Sainte-Victoire, toute gorgée de blancheur lumineuse et de virginale splendeur, qu’il a peinte tant de fois.

Là, il vivait chez lui, tout seul, insociable, dans le désordre le plus complet, écrasant ses couleurs sur le parquet, tout badigeonné lui-même d’essence et de blanc, et de bleu, et de vert et de jaune, les cheveux fous, pas entretenus, traitant vraiment sa toilette comme une chose absolument indifférente.

Et lui seul pouvait pénétrer dans ce petit atelier. Lui seul pouvait marcher dans ce désarroi des fruits jetés tout à vrac, dans ce pêle-mêle de serviettes, de pots, de compotiers, de tous les objets enfin qui pouvaient poser pour ses natures mortes. Et l’on avait reçu l’ordre de ne jamais rien enlever, de ne toucher à rien, de n’épousseter rien. Les fruits pourrissaient, les fleurs séchaient, un amas de couleurs raclées et de tubes exhaussait le plancher; n’importe, personne n’entrait dans l’atelier de M. Paul. Il en descendait à certaines heures, hirsute, hagard, comme échappé à une torture; et gardant encore dans ses yeux l’épouvante de la farouche lutte qu’il venait de subir contre la matière.

Certes! Il y a déjà eu des bœufs, si je puis ainsi dire, dans la peinture; mais aucun n’a souffert, n’a creusé son sillon, n’a peiné comme celui-là. Ah! ce n’était pas le travail élégant, comme dans une vitrine que le passant regarde, de M. Manet! Et les peintres qui peignent la cigarette, la pipe à la bouche, satisfaits, se rapprochant, se reculant, le genou arrondi et la bouche souriante! Cézanne était, lui, une sorte de forçat de la Peinture; une sorte de pauvre hère damné, attaché comme à une tâche horrible. Il suait, il geignait, il rageait, il jurait; la Peinture était pour lui un labeur d’Enfer, d’où il sortait congestionné, brûlant, les yeux fous—et vraiment peu disposé à faire figure de peintre parisien, aimable, courtois et précieusement habillé!

*

* *

La guerre de 1870. Cézanne accourut au Jas de Bouffan. Des gendarmes vinrent alors pour l’emmener. Mais ne se sentant aucun goût pour porter le harnois, il ne se montra point; et, dans la nuit qui suivit l’apparition des Pandores, il s’en fut tout d’une traite jusqu’à l’Estaque, près de Marseille, où, là, il resta jusqu’à la fin de la guerre.

Ne l’en accablez pas! Il ne fut pas le seul peintre ou sculpteur défaillant. Pendant ce temps, en effet, si Bazille se faisait tuer à la bataille de Beaune-la-Rolande, Pissarro se trouvait à Londres; Monet, le solide Monet était à Amsterdam; Zola à Bordeaux; Rodin à Bruxelles; et Renoir, dans je ne sais quel Cagnes! Il est vrai que Manet, demeuré, lui, à Paris, sauva, comme Bazille, l’honneur, en devenant officier dans l’état-major de la garde nationale.

La paix signée, convalescente, le café Guerbois, lui, en mourut. Manet resta à Paris; Pissarro s’installa à Pontoise; Monet, à Argenteuil; Sisley, à Voisins; et Cézanne partit pour Auvers-sur-Oise, près Pontoise.

L’ANCIEN ATELIER DE PAUL CÉZANNE

Chemin des Lauves à Aix-en-Provence

Au sujet des influences subies par Cézanne, et que j’ai déjà notées, M. Théodore Duret a pu écrire (Les peintres Impressionnistes):

«Il faut bien expliquer que les influences successives subies par Cézanne, ne marquent pas des manières différentes absolument tranchées. Avec lui, il s’agit d’un homme très ferme, qui s’est tout de suite engagé dans une voie certaine. En effet, le choix de ses sujets, les limites dans lesquelles il entend se tenir ont été promptement fixés. Sauf au premier moment où, sous l’influence de Delacroix, il peint quelques compositions romantiques, il n’a jamais été attiré que par le spectacle du monde visible. Il n’a point recherché les sujets descriptifs, il a ignoré les emprunts littéraires. L’expression de sentiments abstraits, d’états d’âmes, lui est toujours restée inconnue. Il s’est d’abord consacré à peindre ce qui peut être vu par les yeux, les natures mortes, les paysages, les têtes ou portraits et, comme une sorte de couronnement, des compositions, mais d’ordre simple, où les personnages sont mis côte à côte, sans se livrer à des actions singulières, surtout pour être peints.

«Le terrain, continue M. Théodore Duret, sur lequel il entend se tenir, étant tout de suite délimité, quand on parle des influences subies, il s’agit en réalité de questions de technique, de la gamme des tons, des valeurs de palette, qu’il doit d’abord aux devanciers. C’est donc surtout son coloris qui a passé par des phases diverses, avant d’être pleinement fixé. C’est l’aspect extérieur qui change et se modifie, jusqu’au jour où il prend son caractère définitif par l’adoption de la peinture en plein air.»

La peinture en plein air! C’était surtout pour s’y adonner en toute quiétude, qu’il résolut de rejoindre Pissarro qui l’appelait auprès de lui. Et là, à Auvers, Cézanne devait rencontrer un autre ami fervent en la curieuse personne du docteur Gachet.

Avec le plus entier respect, mais en montrant le docteur Gachet tel qu’il était, je tiens, car je lui dois cet hommage, à parler ici un peu longuement de cet incontestable premier amateur de la peinture nouvelle.

Le docteur Gachet était à ce moment-là un vieillard hoffmannesque, très maigre, de taille moyenne, médecin de la compagnie du chemin de fer du Nord. Il habitait à Auvers une ancienne pension de famille, contiguë à un cimetière désaffecté dont les ossements parfois tombaient dans la petite propriété. «Vos victimes qui se vengent!» disait un de ses familiers—et le père Gachet ne se fâchait point. Il avait un fils, Paul, et une fille, Clémentine. Sa femme était morte depuis long-temps. Le docteur Gachet était «sans âge» quand il mourut; l’acte de décès, au surplus, n’apporta aucune précision, l’indication de l’âge ayant été volontairement omise, par coquetterie du vieillard. Ses deux enfants marchaient disciplinés, à la voix ou au son d’un sifflet qu’il portait à son cou. Docteur homéopathe, il soignait, naturellement, par de minuscules pilules et faisait boire sans cesse de la tisane à ses enfants et à ses invités.

C’était une vieille gouvernante, Madame Chevalier, qui avait élevé les enfants. Alors, ayant des loisirs, le docteur Gachet, fou furieux de peinture, s’était mis, lui aussi à faire de la peinture, et, par surcroît, de l’eau-forte. Il se réfugiait dans un petit atelier inviolable, dans son grenier; petit atelier où l’on arrivait par une longue échelle et par une trappe; et là, il peignait ses sujets favoris: des têtes de cochons et des chats. Il signait ses toiles Van Ryssel et prétendait descendre du peintre Van Mabuse.

Il y avait comme hôtes encore, dans la petite maison également singulière du docteur Gachet,—il y avait une vieille chèvre diabolique, sans poils, ainsi qu’une vieille descente de lit toute pelée, et que l’on appelait Henriette; puis une non moins vieille paonne, pareillement sans plumes, toute ridée, que pourchassaient du matin au soir une trôlée de chats, toujours au nombre de seize à dix-huit.

Les accoutrements du docteur Gachet étaient non moins curieux. En hiver, pour cheminer dans Auvers,—car il soignait gratuitement et en cachette les indigents du pays (ses fonctions de médecin de la Cie du Nord lui interdisant d’exercer dans Auvers), en hiver, il portait de hautes bottes qui lui venaient au-dessus des genoux, une petite fourrure de martre (tête et pattes!) autour du cou, une longue redingote et un bonnet de fourrure.

En été, il arborait un ample chapeau aux bords ballants, une ombrelle blanche doublée de vert, une redingote en alpaga, et des bottines à élastiques.

Autre singularité: il portait les cheveux fins, comme du duvet de canard. Il les teignait lui-même en un jaune si ardent, que Gœneutte l’avait surnommé: le docteur Safran.

Vigilant philanthrope, il avait installé au faubourg Saint-Denis une clinique; et c’était ceci les buts de sa vie: soigner les gens, peindre et adorer la peinture.

La peinture! surtout et seulement celle qui venait d’apparaître. On connait le merveilleux portrait que Van Gogh a réalisé d’après lui: le chef couvert d’une casquette en toile, très plate, avec visière de celluloïd.

C’est Van Gogh qui, à propos du docteur Gachet, écrivait à son frère Théo les extraits de lettres suivants: Juillet 1890. «J’ai vu M. le Dr Gachet, qui m’a fait sur moi l’impression d’être assez excentrique, mais son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux, duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Probablement tu verras le Dr Gachet cette semaine—il a un très beau Pissarro, hiver avec maison rouge dans la neige, et deux beaux bouquets de Cézanne. Aussi un autre Cézanne du village.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Et d’une nouvelle lettre:

«La maison du Dr Gachet est pleine de vieilleries noires, noires, noires, à l’exception des tableaux impressionnistes. L’impression qu’il a faite sur moi n’est pas défavorable. Causant de la Belgique et des jours des anciens peintres, sa figure raidie par le chagrin redevient souriante, et je crois bien que je resterai ami avec lui et que je ferai son portrait.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un autre jour:

«Aujourd’hui, j’ai revu le Dr Gachet et je vais peindre chez lui mardi matin, puis je dînerai avec lui et après il viendrait voir ma peinture. Il me paraît très raisonnable, mais est aussi découragé dans son métier de médecin de campagne (sic) que moi de ma peinture.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cet extrait de lettre, encore:

«Mais tu feras certes avec plaisir plus ample connaissance avec le Dr Gachet et il y compte déjà, en parle toutes les fois que je le vois, que vous tous viendrez (Théo, sa femme, Jo et l’enfant). Il me paraît certes aussi malade et ahuri que toi ou moi, et il est plus âgé et il a perdu il y a quelques années sa femme, mais il est très médecin et son métier et sa foi le tiennent pourtant. Nous sommes déjà très amis.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Je travaille à son portrait, le tête avec une casquette blanche, très blonde, très claire, des mains aussi à carnation claire, un frac bleu et un fond bleu Cobalt, appuyé sur une table rouge, sur laquelle un livre jaune et une plante de digitale à fleurs pourprés.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«M. Gachet est absolument fanatique pour ce portrait et veut que j’en fasse un pour lui, si je peux, absolument comme cela, ce que je désire faire aussi.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Puis j’ai peint chez lui deux études, que je lui ai données la semaine passée, un aloès avec des cyprès, puis dimanche dernier des roses blanches, de la vigne et une figure blanche là-dedans.»

«Je ferai très probablement aussi le portrait de sa fille qui a 19 ans.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Maintenant rien, absolument rien ne nous retient ici, que Gachet—mais celui-là restera un ami à ce que je présumerais. Je sens que chez lui je peux faire un tableau pas trop mal toutes les fois que j’y vais et il continuera bien de m’inviter à dîner tous les dimanches et lundis (Et Van Gogh dit cependant que c’est une corvée, car on y mange trop: 4 ou 5 plats!)...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Gachet a un Guillaumin, femme nue sur un lit que je trouve fort belle, il a aussi un très ancien portrait de Guillaumin par lui»...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extrait d’une autre lettre:

«Mais sa maison, tu verras, c’est plein, plein, comme un marchand d’antiquités, de choses pas toujours intéressantes. Mais dans tout cela il y a ceci de bon que pour arranger des fleurs ou des natures mortes, il y aurait toujours de quoi.»...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ces mots encore d’une lettre à Gauguin:

«Maintenant j’ai un portrait du Dr Gachet à expression navrée de notre temps.»...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D’une lettre enfin à son frère Théo.

«Hier et avant hier j’ai peint le portrait de Mlle Gachet que tu verras j’espère bientôt, la robe est rose, le mur dans le fond vert avec un point orangé, le tapis rouge avec un point vert, le piano violet foncé, cela a 1m de haut sur 50 de large. (Mlle Gachet jouait du piano et de l’orgue. Le morceau favori, imposé par son père, était les Vêpres Siciliennes!)»...

*

* *

Cézanne, appelé à Pontoise par Pissarro, tombait en un milieu favorable. Le Dr Gachet ne demandait qu’à accueillir Cézanne, cet ami que lui amenait Pissarro. Du reste Pontoise abritait tout un groupe de peintres; et put former ce qu’on a appelé depuis l’école de Pontoise. Cordey, le bon vivant Cordey, le Cordey des plantureux repas, pour qui les seules occupations louables étaient la pêche à la ligne, la peinture et surtout les savoureuses goinfreries; Cordey, qui, encore plus que Sisley, eut un métier pictural à toutes petites touches; Vignon, un peintre trop injustement oublié; Guillaumin, le robuste Creusois; Pissarro,—étaient les plus ardents tenants de la peinture en plein air; et Cézanne, arrivant au milieu d’eux, trouvait enfin, mieux qu’au café Guerbois, les confrères qu’il méritait.

Du reste, son amitié pour Pissarro fut tout de suite certaine; et il s’installa avec lui à l’Ermitage, à Pontoise. Ensemble, ils parcoururent tous les champs de Pontoise à Auvers, descendant souvent aux bords de l’Oise, peignant des maisons, des cours de villages, des sentes aux choux, des bois et des prés. Les paysans qui sont bien moins bêtes que les amateurs connurent vite les deux peintres amis; et jamais ils ne vinrent les importuner. Quelquefois, ils regardaient les tableaux en passant et s’éloignaient sans rien dire; mais pas toujours sans remarquer; car c’est l’un de ces paysans qui me disait si justement un de ces étés derniers: «Monsieur, j’ai vu bien souvent les tableaux de MM. Cézanne et Pissarro. M. Pissarro, en travaillant, piquait (et mon paysan faisait le geste) et M. Cézanne plaquait (autre geste).»

Je vais désoler maintenant les amateurs sérieux en disant que les premiers amateurs des tableaux de Pissarro et de Cézanne, en ce coin bénit de Pontoise et d’Auvers, furent un ancien instituteur, M. Rouleau, et un épicier, rue de la Roche, à Pontoise, M. Rondès. Mais, bien entendu, le Dr Gachet restait le plus vigilant et le plus enthousiaste des amateurs.

Ce fut lui qui poussa Guillaumin et Cézanne à faire de l’eau-forte, à l’instigation de son ami Richard Lesclide, un journaliste, qui publiait un album: Paris à l’eau-forte. Il est vrai que si Guillaumin grava plusieurs planches, Cézanne, lui, s’en tint à trois planches en tout, pas une de plus: un paysage (reproduit dans le livre de M. Vollard);—une tête de femme (reproduite dans l’album consacré à Cézanne par M. M. Bernheim-Jeune); enfin le portrait de Guillaumin assis par terre, les bras croisés, gravé directement d’après nature et reproduit dans le livre de M. Théodore Duret: (Les peintres impressionnistes).

La vive joie de Cézanne fut de peindre continuellement en plein air, entraîné, on peut le dire, par son ami Pissarro, qui grava lui-même un jour (en 1874) le portrait de Cézanne, hirsute, avec sa casquette de chasseur de canards et une vaste houppelande de roulier, sa tenue pour affronter la bise et les frimas.

Pour Cézanne, la peinture, M. Vollard nous l’a dit, devait être couillarde; et la sienne l’est déjà absolument.

En cessant de hanter les jardins de Rubens, de Delacroix et de Courbet, il devient un féroce maçonnier, j’y insiste, établissant à furieux coups de spatule de solides plans, qu’il écrase rageusement et qu’il râcle dès que l’œuvre lui semble débile. Alors il se rejette sur son outil, et il entre maintenant à coups de poing dans la toile. Là-dedans, des bleus, des vermillons, des jaunes, des verts composent de puissantes harmonies et d’étranges sonorités. On n’a pas encore vu un tel chaos enragé de tons; et cela est si âpre qu’aux premiers tableaux de Cézanne, l’élite, déséquilibrée, s’égaye. Pourtant, c’est déjà splendide, et, d’un coup, d’une définitive originalité.

Un excès de sensibilité encore invu, une folie de peindre jamais départie à un humain, et voici Cézanne plantant des compotiers et des pommes, des litres et des cruches, des maisons et des arbres, des crânes et des torses, tout ce qui vit dans le silence, tout ce qui croît, tout ce qui se confronte dans la lumière et dans l’ombre. C’est, dans le mépris déjà total des autres peintres, une telle emphase de suprématie que tout à côté est vain, que tout glisse à la miniature et s’effondre.

Cézanne continue son labeur. Il interprète le monde. Le monde, nous ne l’avions pas vu, nous, au travers de la vermine des anecdotes et de l’incroyable gageure des virtuoses. Les Musées nous avaient pourris jusqu’aux moelles; à des écoles avaient succédé des écoles; on s’écroulait sous l’amas d’inextinguibles redites; on nourrissait la haine innée du neuf, de l’apport encore insoupçonné d’un homme abandonnant enfin les vieilles recettes pour découvrir de lumineuses vérités et d’extraordinaires beautés.

Cézanne, comme un fou, s’acharne. Il crée des nus, des natures mortes, des paysages. Il crée trop abondamment pour réaliser chaque fois une œuvre de longue durée à travers le temps. Il lui vient la volonté d’être lent sur son effort, pour l’acheminer plus loin. Au maçonnage, il substitue la peinture des tons sur tons et des tons juxtaposés, sans épaisseur. L’aube se lève, il est déjà au pied de l’œuvre à créer. Le soleil monte à l’horizon; et, lui, Cézanne, le bon ouvrier, il guette la sève de la vie qu’il voit sourdre des entrailles profondes de la terre. Et il adore la route, les terrains rouges, les arbres dont les plus légers rameaux frémissent en un hosanna de résurrection.

Pour la première fois, un peintre qui est déjà une sorte de roi parmi les peintres, ajoute son âme à l’âme des choses. Ah! qu’il convient donc de la chérir enfin la nature, d’un amour inapaisable, et de suivre touche à touche l’agencement de sa vie organisée! A-t-elle été assez polluée, en effet, par les prestes «pigeurs de motifs», par toute une horde qui l’a débitée en tronçons de paysages, en arrangements de décors, le tout assaisonné à l’essence ou marinant dans des bains d’huile! A-t-elle, jusqu’à ce jour, été assez malmenée, la splendide Terre, qui, aux quatre saisons, offre pourtant, sans trêve, le puissant enchantement de ses incantations!

Avec Cézanne, tout est révolu. Ce parfait magicien dévoile les plus mystérieux apprêts des roches et des arbrisseaux, des maisons et des collines. Grave et mystique, il crée solitairement; et il n’a nul besoin de notre admiration à l’instant même; il lègue aux âges futurs son œuvre, les témoignages de sa probité patiente et volontaire.

Il est farouche, et il va être honni; c’est qu’il hait les autres hommes, et qu’il n’attend rien d’eux. Pour créer sa peinture, il faut qu’il soit un silencieux et irritable ermite, n’ayant de colères à passer que sur ses toiles ou sur son chevalet dressé en pleine nature comme un appareil de supplice. Plus tard, le regardera-t-on peindre, il sera comme pris au piège; et il se débattra en lançant des jurons. C’est que chaque touche lui cause une véritable angoisse, et attire parfois à son visage rutilant, à son front chauve, le sang de la congestion. Il est courroucé quand il peint. Cet homme lourd et maladroit enfante déjà ses chefs-d’œuvre en rugissant.

N’importe, combien sortent de ses mains aussi purs, aussi profonds, aussi porteurs de beauté que s’ils avaient été engendrés dans la joie! Et, devant tels de ses paysages, par exemple, n’avez-vous point compris que Cézanne, a, lui aussi, peu à peu arraché la vie aux arbres, aux ondes, aux roches, aux maisons, pour la transfuser dans ses peintures, dans les arbres, dans les ondes, dans les roches et dans les maisons, recréés par lui, dans le plus persévérant, le plus raisonnable et le plus pénétrant amour qui ait jamais gonflé le cœur d’un homme?

*

* *

Faut-il maintenant citer des toiles? A quoi bon? Il apparaît déjà une si parfaite unité dans cette vie de peintre, que c’est tout un ensemble qu’il conviendrait de nommer. Voici un homme qui a peint le Nu, le Paysage, le Portrait, la Nature morte. Si, cependant, vous aimez les détails, voici quelques noms de toiles, de l’année 1870 à l’année 1874: Une première Tentation de Saint Antoine; Scène de plein air; Les toits rouges; la Promenade; la Nouvelle Olympia (qui appartint au Docteur Gachet); l’homme au chapeau de paille; la Maison du pendu (collection Camondo, aujourd’hui au musée du Louvre); la Chaumière dans les arbres; la seconde Tentation de Saint Antoine; etc.

*

* *

C’est à ce moment que le père Tanguy connut Cézanne, dont il devait être à peu près le premier marchand.

Le père Tanguy! Figure anecdotique, ce brave homme garde la gloire d’avoir été le premier marchand, non seulement de Cézanne, mais encore de Van Gogh.

Breton et marié, il avait débuté à Paris comme employé à la Compagnie de l’Ouest. Puis, ce poste quitté, il avait pris celui de broyeur de couleurs dans la maison Edouard. Mais la nostalgie des champs le minait; et un jour le voici préparant les couleurs pour lui-même et les colportant ensuite à Fontainebleau, à Argenteuil, à Pontoise, partout où il était à peu près sûr de débusquer des peintres sur le motif. C’est ainsi qu’il connut Monet, Pissarro, Cézanne et Renoir.

Mais, par dessus le marché, Tanguy était un humanitaire ardent. On le trouve donc naturellement en 1871 parmi les fédérés. Il est pris. Grâce à un secours inespéré, il se tire tout de même de sa geôle. Et, revenu à Paris, il lâche la vente des couleurs, pour s’établir marchand de tableaux, rue Clauzel, une boutique dans laquelle il entasse des toiles de Cézanne et de Van Gogh.

Tableaux dont il ne tira d’ailleurs aucun profit; si bien que lors de son décès, en 1894, Octave Mirbeau ayant organisé une vente à l’hôtel Drouot, au profit de la veuve et des enfants de Tanguy, la vente produisit à peine, tous frais payés, 10.000 francs;—et des tableaux de Cézanne s’étaient vendus entre 45 francs et 215 francs.

Quel écart entre les prix de vente depuis! Mais les amateurs n’ont jamais de flair; ce sont des sortes de nigauds usés, vidés, ayant perdu complètement l’odorat et la vue. Cézanne, heureusement, pensait mieux de lui-même. Il écrivait à sa mère, le 26 septembre 1874:

«Ma chère Mère,

«J’ai tout d’abord à vous remercier bien de penser à moi. Il fait depuis quelques jours un sale temps et très froid.—Mais je ne souffre de rien, et je fais bon feu.

«Ce sera avec plaisir que je recevrai la caisse annoncée, vous pouvez toujours l’adresser rue de Vaugirard, 120, je dois y rester jusqu’au mois de janvier.

«Pissarro n’est pas à Paris depuis environ un mois et demi, il se trouve en Bretagne, mais je sais qu’il a bonne opinion de moi, qui ai très bonne opinion de moi-même. Je commence à me trouver plus fort que tous ceux qui m’entourent, et vous savez que la bonne opinion que j’ai sur mon compte n’est venue qu’à bon escient. J’ai à travailler toujours, non pas pour arriver au fini, qui fait l’admiration des imbéciles.—Et cette chose que vulgairement on apprécie tant, n’est que le fait d’un métier d’ouvrier, et rend toute œuvre qui en résulte inartistique et commune. Je ne dois chercher à compléter que pour le plaisir de faire plus vrai et plus savant. Et croyez bien qu’il y a toujours une heure où l’on s’impose, et on a des admirateurs bien plus fervents, plus convaincus que ceux qui ne sont flattés que par une vaine apparence.

«Le moment est très mauvais pour la vente, tous les bourgeois rechignent à lâcher leurs sous, mais çà finira.—

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Ma chère mère, bonjour à mes sœurs. Le salut à Monsieur et Madame Girard et mes remerciements.

Tout à vous, votre fils, PAUL CÉZANNE.»

En 1874, Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Guillaumin—et Cézanne les suivant, résolurent de faire une exposition spéciale, avec le concours de certains autres artistes, en tout une trentaine d’exposants, groupés sous ce titre vide: Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs.

Il convient de lire dans le livre de M. Théodore Duret: Les Peintres impressionnistes, toute l’histoire, heure par heure, des conciliabules; et ensuite le récit non moins historique des moqueries, des railleries et des explosions de fureur que cette manifestation déchaîna. Quand on songe à la ruée actuelle des amateurs, du plus pusillanime au plus cynique; à la ruée non moins forte des marchands, du plus ladre au plus prodigue, on éprouve vraiment une sensation délicieuse à la lecture des pages susdites. C’est un exposé total de l’imbécillité humaine; la sottise d’un troupeau qu’un bon berger ne peut pas arriver à conduire vers les routes sereines de la méditation. Et pourtant que de précautions ces peintres adoptèrent! Que de ruses et que de stratagèmes!

L’exposition eut lieu au Nº 35 du Boulevard des Capucines, une réunion de salles qui composait la photographie Nadar. L’exposition fut ouverte le 15 avril. On vint en foule; mais vraiment on se divertit. Le sieur Pierre Véron, Directeur du Charivari, fut chargé de régler le ballet des connaisseurs!

Ce qui est plus grave, c’est que Huysmans, l’admirable Huysmans, au lieu de soutenir quand même les défaillances de certains artisans de la peinture nouvelle, alors que les ricanements et les injures devaient se perpétuer pendant plus d’une trentaine d’années encore, publia ceci (L’Art moderne):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Ajoutez maintenant à l’insuffisance du talent, à la maladroite brutalité du faire, la maladie rapidement amenée par la tension de l’œil, par l’entêtement si humain de ramener à un certain ton aperçu et comme découvert, un beau jour, un certain ton que l’œil finit par revoir, sous la pression de la volonté, même quand il n’existe plus, par la perte de sang-froid venue dans la lutte et dans la constante âpreté des recherches, et vous aurez l’explication des touchantes folies qui s’étalèrent lors des premières expositions chez Nadar et chez Durand-Ruel. L’étude de ces œuvres relevait surtout de la physiologie et de la médecine. Je ne veux pas citer ici des noms, il suffit de dire que l’œil de la plupart d’entre eux s’était monomanisé; celui-ci voyait du bleu perruquier dans toute la nature et il faisait d’un fleuve un baquet à blanchisseuse; celui-là voyait violet; terrain, ciels, eaux, chairs, tout avoisinait, dans son œuvre, le lilas et l’aubergine, la plupart enfin pouvaient confirmer les expériences du Dr Charcot sur les altérations dans la perception des couleurs qu’il a notées chez beaucoup d’hystériques de la Salpêtrière et sur nombre de gens atteints de maladies du système nerveux. Leurs rétines étaient malades; les cas constatés par l’oculiste Galezowski et cités par M. Véron, dans son savant traité d’esthétique, sur l’atrophie de plusieurs fibres nerveuses de l’œil, notamment sur la perte de la notion du vert qui est le prodrome de ce genre d’affection, étaient bien les leurs, à coup sûr, car le vert a presque disparu de leurs palettes, tandis que le bleu qui impressionne le plus largement, le plus vivement la rétine, qui persiste, en dernier lieu, dans ce désarroi de la vue, domine tout, noie tout dans leurs toiles.»

Et Huysmans, après tout cela, convient lui-même que la peinture claire est sortie de ces «théories justes, dégagées de leurs applications maladroites.»

On conçoit alors que les Bourgeois soient bien excusables, quand ils renâclent pour la première fois devant une peinture invue.

En 1875, il n’y eut pas d’exposition. Mais Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot envoyèrent à l’Hôtel des ventes soixante-dix tableaux, dont le total de la vente, tant pour les tableaux retirés que vendus, ne dépassa point dix mille francs.

En 1876, seconde exposition des Impressionnistes (c’est le nom qu’on leur a décerné) cette fois dans les galeries Durand-Ruel, rue Le Peletier; mais Cézanne et Guillaumin ne sont pas représentés.

En 1877, nouvelle exposition à laquelle prend part Cézanne, au nº 6 de la rue Le Peletier, dans un appartement vide qui est à louer. Il a envoyé seize tableaux et aquarelles, des fleurs, des paysages, des natures mortes et le portrait d’un nouvel amateur, très épris de sa peinture: M. Choquet.

C’est à propos de cette exposition que Huysmans publia, touchant Cézanne, cette page pittoresque: (Certains):

«En pleine lumière, dans des compotiers de porcelaine ou sur de blanches nappes, des poires et des pommes brutales, frustes, maçonnées avec une truelle, rebroussées par des roulis de pouce. De près, un hourdage furieux de vermillon et de jaune, de vert et de bleu; à l’écart, au point, des fruits destinés aux vitrines des Chevet, des fruits pléthoriques et savoureux, enviables.

«Et des vérités jusqu’alors omises s’aperçoivent, des tons étranges et réels, des taches d’une authenticité singulière, des nuances de linge, vassales des ombres épandues du tournant des fruits et éparses en des bleutés possibles et charmants qui font de ces toiles des œuvres initiatrices, alors que l’on se réfère aux habituelles natures-mortes enlevées en des repoussoirs de bitume, sur d’inintelligibles fonds.

«Puis des esquisses de paysage en plein air, des tentatives demeurées dans les limbes, des essais aux fraîcheurs gâtées par des retouches, des ébauches enfantines et barbares, enfin, de désarçonnants déséquilibres: des maisons penchées d’un côté, comme pochardes; des fruits de guingois dans des poteries saoûles; des baigneuses nues, cernées par des lignes insanes mais emballées, pour la gloire des yeux, avec la fougue d’un Delacroix, sans raffinement de vision et sans doigts fins, fouettées par une fièvre de couleurs gâchées, hurlant, en relief, sur la toile appesantie qui courbe!

«En somme, un coloriste révélateur, qui contribua plus que feu Manet au mouvement impressionniste, un artiste aux rétines malades, qui, dans l’aperception exaspérée de sa vue, découvrit les prodromes d’un nouvel art, tel semble pouvoir ètre résumé, ce peintre trop oublié, M. Cézanne.

«Il n’a plus exposé depuis l’année 1877, où il exhiba, rue Le Peletier, seize toiles dont la parfaite probité d’art servit à longuement égayer la foule.»

De son côté, M. Théodore Duret remarqua fort justement que, de tous les exposants, Cézanne fut celui que la cohue malmena avec la plus basse sottise.

«A l’exposition de 1877, raconte-t-il, les Impressionnistes se produisant dans toute leur hardiesse, soulevaient une horreur générale et faisaient au public l’effet de monstres et de barbares. Mais celui d’eux tous qui causait l’horreur la plus profonde, qui plus spécialement que tous les autres faisait l’effet d’un vrai barbare, d’un vrai monstre, était Cézanne. En 1877, les souvenirs de la Commune demeuraient vivants et si les Impressionnistes furent généralements traités de Communards, ils le durent surtout à sa présence au milieu d’eux.»

Cézanne ressentit ces insultes. Il comprit aussi qu’il n’avait décidément rien à espérer du public. Sa peinture qui était issue de tout son sang et de tout son cœur, elle ne pouvait se ravaler à des concessions honteuses, rabaisser son originalité extrême, diminuer sa haute étrangeté; et, puisque c’était sur lui surtout que se déversaient les rires, les ricanements du public, eh bien! il n’avait qu’à ne plus exposer pour ne pas entraver ses co-exposants, avec lesquels d’ailleurs il ne se sentait lui-même nullement libre. Eux, peut-être, ils bâclaient des impressions, d’où leur nom d’Impressionnistes; mais lui, sa peinture, arrachée à ses entrailles, exprimée avec la souffrance la plus complète, achevée avec le poids de la plus vive douleur, qu’est-ce qu’elle pouvait bien avoir de commun avec la peinture des autres, même en admettant que cette peinture-là fût, elle aussi, nouvelle? Lui, Cézanne, en quoi pouvait-il suivre l’art en somme gracieux, léger, semblant facile, de ses camarades Renoir ou Monet? Il ne se sentait pas la santé de ces gaillards-là, troussant et retroussant la peinture à pleins désirs. Pas davantage l’art épinglé de Sisley ne ressemblait à son labeur, à lui. Seul Pissarro labourait durement, profondément son champ; mais il avait tout de même une virtuosité certaine. Alors, puisqu’il était bien acquis que, lui, Cézanne, était un peintre méprisable, enchaîné, ne produisant quelques efforts qu’à force de courage et de volonté; eh bien! il n’avait plus qu’à f... le camp, qu’à refuser d’être avec ses anciens camarades, et seul, dans son coin, poursuivre sa tâche!

De tous côtés, du reste, on le lâchait. Duranty, le Duranty du café Guerbois le blaguait. Zola, lui-même, devenait plus distant. Il écartait peu à peu Cézanne qui, selon lui, «s’enlisait de plus en plus dans la folie de l’impuissance.»

Par contre, quelques nouveaux amateurs venaient à lui. Un nouveau marchand: Portier: de jeunes peintres lui offraient de fervents hommages. Van Gogh (que, pourtant, Cézanne n’estimait point), écrivait ici et là:

Extrait d’une lettre à son frère Théo (1888):

«Involontairement ce que j’ai vu de Cézanne me revient à la mémoire, parce que lui a tellement—comme dans la Moisson que nous avons vu chez Portier, donné le côté âpre de la Provence...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Il faut que j’arrive à la fermeté de couleur que j’ai dans cette toile, qui tue les autres. Lorsque j’y pense que Portier racontait que les Cézanne qu’il avait, avaient l’air de rien du tout, vus seuls, mais que rapprochés d’autres toiles, cela enfonçait les couleurs des autres. Et aussi, que les Cézanne faisaient bien dans l’or, ce qui suppose une gamme très montée...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«La nature près d’Aix où travaille Cézanne, c’est juste la même qu’ici, c’est toujours la Crau. Si en revenant avec ma toile, je me dis: «Tiens, voilà que je suis arrivé juste à des tons au père Cézanne», je veux seulement dire ceci que Cézanne étant absolument du pays même comme Zola, et le connaît donc si intimement, il faut qu’on fasse intérieurement le même calcul pour arriver à des tons pareils»...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autre extrait de lettre, envoyée de Saint-Rémy (1889).

«Car, oui, il faut sentir l’ensemble d’une contrée—n’est-ce pas là ce qui distingue un Cézanne d’autre chose?»

Van Gogh écrit maintenant à son ami Emile Bernard:

«Cézanne est justement homme marié, bourgeoisement, comme les vieux hollandais; s’il bande bien dans son œuvre, c’est que ça n’est pas un trop évaporé par la noce.»...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extrait d’une autre lettre:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Si tu voyais mes toiles, qu’en dirais-tu? Tu n’y trouverais pas le coup de brosse presque timide et consciencieux de Cézanne.

«Mais puisqu’actuellement je peins la même campagne de la Crau (Camargue)—quoiqu’à un endroit un peu divergent—toutefois il pourrait y demeurer certains rapports de couleur. Qu’en sais-je? Involontairement, j’ai de temps en temps pensé à Cézanne justement quand je me suis rendu compte de sa touche si malhabile dans certaines études—passe moi le mot malhabile—, vu qu’il a exécuté les dites études probablement lorsque le mistral soufflait. Ayant appris à la même difficulté, la moitié du temps, je m’explique la raison pourquoi la touche de Cézanne est tantôt très sûre et tantôt paraît maladroite. C’est son chevalet qui branle.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mais, malgré ces hommages, Cézanne eût voulu être reçu au Salon officiel, au salon de Bouguereau, comme il disait. Pour «épater Aix» et aussi pour «em.... Bouguereau» nous dit M. Vollard.

Refusé tout le temps; (la guillotine sèche, disait Cézanne), il eut tout de même le plaisir, en 1882, d’emm..... donc Bouguereau, en figurant au Salon officiel, avec un Portrait d’homme, grâce, il est vrai, à son ami Guillemet, qui, faisant partie du jury, imposa la toile de Cézanne comme étant l’œuvre d’un de ses élèves.

Et, en 1889, au Salon de l’Exposition Universelle, Cézanne est de nouveau accroché. Mais cette fois encore, c’est un ami qui est intervenu en sa faveur: M. Choquet.

Et ce peintre qu’on recevait avec, certes, le dégoût le plus manifeste, les rires les plus sarcastiques, avait peint, en en oubliant tant d’autres, ces toiles aujourd’hui illustres: L’Estaque; la Corbeille de pommes; le Jas de Bouffan; La Lutte; Gardanne; La Maison abandonnée; Etude de baigneuses; le grand Pin; le Mardi-Gras; la Forêt de Chantilly; les bords de la Marne; etc. etc.

En 1890, un nouvel hommage est accordé à Cézanne. Et cette fois, il lui vient de Belgique.

Il est invité à exposer à Bruxelles par une société d’artistes, les XX. Société de vingt artistes indépendants, novateurs, qui se réserve d’inviter à chacune de ses expositions annuelles vingt autres artistes déjà consacrés.

Cette société s’était formée en se séparant d’une première société, l’Essor, jugée trop académique. Les fondateurs se nommèrent James Ensor, Franz Charlet, Vogels, Willy Schlobach et Théo Van Rysselberghe.

Cette société ne devait durer que dix années (on estimait que, passé ce temps, la foi serait morte!) Les XX ne furent jamais vingt. On citait parmi les peintres: Théodore Verstraete, Guillaume Van Strydonck, Fernand Khnopff, James Ensor, Willy Finch, Jean Delvin, et, parmi les sculpteurs: Achille Chaînaye et Jef Lambeaux.

Le secrétaire fut Octave Maus, qui, à la fin de la Société (les dix ans écoulés), fonda, lui, la Libre Esthétique.

Cézanne répondit à l’invitation des XX en envoyant trois toiles: un Paysage; la Chaumière (de la collection Choquet), et les Baigneuses.

Cinq années encore, puis Cézanne va connaître la notoriété totale.

M. Vollard, en qui Pissarro a allumé un vif amour pour les tableaux de Cézanne, M. Vollard décide d’exposer dans sa galerie, rue Laffitte, au mois de décembre 1895, le plus de toiles de Cézanne qu’il pourra rassembler. Il arrive à près de 150 peintures. Elles viennent toutes de chez Cézanne.

En cette occurrence, Pissarro a été encore le plus précieux et le plus actif des truchements. Lui seul pouvait vaincre les hésitations, les craintes, les dégoûts de Cézanne.

Il faut relire dans le livre de M. Vollard l’historique des scènes qui se déroulèrent autour de cette exposition mémorable. Certes, M. Vollard, emporté par sa bonne humeur et par son ironie, a chargé son récit. Il l’a picraté de plaisanteries et d’humour. Mais ne croyez-vous pas que d’autres visions de scènes très comiques ou que des manifestations de fureur sauvage soient restées inédites? Il n’y a aucun doute: en exposant ces toiles illustres, M. Vollard portait un défi au bon sens, à la saine raison, au bon goût, enfin aux plus nobles traditions de l’Académisme. Il violentait les Vierges, il outrageait les Mères, il traînait par les cheveux les Représentants les plus célèbres du Barreau, de la Magistrature et de la Collection. C’était un défi à l’opinion publique, une invraisemblable gageure, quelque chose comme un crime contre la Société. Et elle le lui fit bien voir, la Société, que ce n’était point en vain qu’on se moquait d’elle, qu’on l’outrageait. M. Vollard connut toutes les meilleures blagues de la Rue; Bourgeois et Bourgeoises l’invectivèrent, l’apostrophèrent; un vigilant commissaire de police, défenseur de l’ordre, s’en mêla—et mit au violon, je veux dire dans l’ombre la plus noire: La Léda au cygne, et la Baigneuse devant la tente!

Pouvait-on se moquer ainsi du public? Ces femmes, peintes par Cézanne, des horreurs! Ses portraits, le sien particulièrement, quelle honte! Un jour, à la bonne heure, on avait pu lire ce commentaire sous une toile de Manet, passée en vente: Manet à la palette: «Manet s’est très peu peint lui-même, au contraire de certains artistes, tels que Rembrandt et Cézanne, qui ont multiplié les portraits d’eux-mêmes. Rembrandt et Cézanne n’étaient pourtant pas précisément ce que l’on pourrait appeler de «jolis hommes» (sic), tandis que Manet avait un physique «très agréable» (re-sic)».

Oui, lui, Cézanne, c’était un homme des bois! un homme qui paraissait affligé d’une saleté constitutionnelle; quelque chose, répétait on, comme le Saint Labre de la Peinture. Et encore cet homme sauvage se permettait-il de détester les femmes et de les appeler des veaux. Aucune certes n’eût voulu poser pour lui; et l’on se répétait qu’il en était réduit à peindre ses Baigneuses d’après des dessins exécutés autrefois à l’Académie Suisse ou d’après des images du Magasin Pittoresque.

Dans toutes ces conditions, l’exposition des œuvres de Cézanne fut, on le peut croire, un événement dans la rue Laffitte—et aussi dans le Monde. C’est l’insigne honneur de M. Vollard d’avoir assumé la responsabilité de cette rude bataille, et de l’avoir fait gagner par Cézanne malgré les sarcasmes, les cris, les injures, les violences, les rires et les quolibets. Sans doute, les camarades de Cézanne, Renoir, Pissarro, Monet, Sisley allaient devenir, eux aussi, avec des fortunes diverses, des peintres réputés, honorés; mais Cézanne sortit de là le plus haut de tous ces peintres, le plus original, le plus étrange et le plus rare d’entre les plus rares.

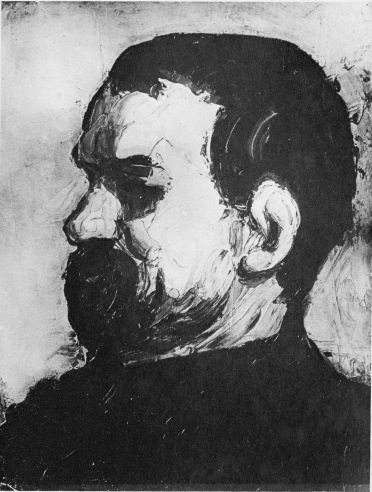

MAISONS AU TOURNANT D’UN CHEMIN

(Collection Auguste Pellerin)

Je reviens à ce Jas de Bouffan qui fut, pendant de longues années, un lieu de paisible retraite pour Cézanne. J’ai parlé du petit atelier qu’il avait installé au second étage de la maison d’habitation; mais souvent aussi il travaillait dans la grande salle du rez-de-chaussée, où, sur les murs, il représenta les tableaux que j’ai déjà mentionnés. Les entours, très vastes, je veux dire le jardin, la serre, toutes les dépendances de la maison d’habitation composèrent également autant de motifs.

Même il faisait poser ses fermiers; et pendant une dizaine d’années, l’un d’eux, paysan jardinier, le sieur Paulet, lui servit de modèle. J’ai vu M. Paulet alors retiré au Puy-Sainte-Reparade. Il figure dans maints tableaux, entre autres, dans celui des deux Joueurs de cartes, l’homme à la pipe aux dents.

Entre temps, quelques événements étaient survenus dans la famille de Cézanne et pour lui-même.